本ページの目次です。

下線部をクリックすれば直接ジャンプできます。

第2章 歴史のあゆみ

第1節 古代・黎明期

Ⅰ.輝ける古代山陰

1.古代山陰は日本の表玄関

2.全国有数の遺跡県鳥取と砂丘

Ⅱ.浜坂地区の古代

1.砂丘における古代人活動の証左

2.開地谷古墳、福部砂丘の直浪・栗谷遺跡

3.円護寺・覚寺遺跡

4.浜坂遺跡

都築山の縄文遺跡

都築山横穴墓群(古墳時代)

荒神山横穴墓群(古墳時代)

5.浜坂の空白の弥生時代

6.秋里の弥生~戦国時代遺跡

7.古代遺跡が語る浜坂砂丘や千代川周辺

8.鳥取・因幡の地名の謂れ

大和王権の品部「鳥取部」

久松山下鳥取郷の鳥取氏

9.邑美郡邑美郷と高草郡

10.邑美郡の政治の中心地ー円護寺・覚寺

11.浜坂地名の登場はいつか―

「村を過て濱の坂」

12.江津地名の登場はいつか

Ⅲ.浜坂地区の人々はどこから来たのか

1.浜坂の人々のルーツ

2.江津の人々のルーツ

3.直浪・栗谷遺跡の古代湯山とは

4.浜坂の人々はどこから来たのか

集団移動による空白の歴史

歴史二幕は中世海退期

歴史文献への再登場―

江津の「濱橋家由来記」と寛文大図

古代浜坂人はどこに消えたのか

5.「浜坂神社由来」から探る浜坂のルーツ

多鯰ヶ池畔にあった大多羅大明神

大多羅大明神とは何か

二つの歴史の交差

多鯰ヶ池周辺から浜坂への進出

多鯰ヶ池方面から来た人々たち

多鯰ヶ池集落の終焉大明神遷座

「南面ハ漁村亡ビテ農村トナリシ」の意味

浜坂神社の棟札が語るもの

6.浜坂の墓・石塔にみる歴史

7.浜坂の苗字にみる歴史

8.江津と浜坂の関係

9.江津の墓・石塔にみる歴史

10.江津の苗字にみる歴史

Ⅰ.輝ける古代山陰

1.古代山陰は日本の表玄関

近代以前には「表日本・裏日本」という言葉は無く、かつて「内日本」や「外日本」と呼ばれた「表日本」以上に栄えていた時代があった。

裏日本には、天然の良港となる潟が多く、裏日本同士の海上交易の他、日本海を挟む中国や朝鮮半島などの大陸繁栄国家との交易が盛んで、古代日本の表玄関であった。

出雲国は古くから出雲大社を中心に神道の拠点であり、良港が多く大陸とも交易し、古代大和国にも伍する政治勢力であった。 「同志社大学教授の森浩一氏は、山陰から北陸にかけて古代の港―潟が点在していることに注目。その古代の港として山陰地方では石見大田の波根湖、出雲の神西湖、伯耆の淀江と東郷池、因幡の湖山池などをあげている。

そして、これらの古い港の周辺に古墳が密集していることから、大陸の文化はこれらの港へまず入り、そこを拠点として広がったものとみている。今ではこれらの古い港は、ほとんどが入口が土砂に埋まって湖や池になっており、淀江などはすっかり水田に生まれ変わっているが、かつては入江になっていて船の出入りには格好の港だった。

淀江の周辺は、総数八十基を数える山陰第一の古墳密集地帯で、『妻木晩田遺跡』、『岩屋古墳』、『石馬谷古墳』など考古学上注目される古墳が多い。」 (参考「輝ける古代山陰」・「裏日本」)

2.全国有数の遺跡県鳥取と砂丘

出雲を擁する島根の隣県鳥取も全国で5番目に遺跡数が多く、県土に占める平均の遺跡密度は全国2位、古墳数も全国2位である。鳥取県内の遺跡はこれまでに発見されたものだけで1万件にのぼっており、鳥取県内の分布が34へクタール当たり1件であるに対し、全国平均は100ヘクタール当たり1件である。遺跡が多いということは古代にそれだけ多くの人が住み、それだけ文化が栄えていたということである。 (参考「鳥取は全国有数の遺跡王国」)

このことから、「島根に優る遺跡密集の地・鳥取にも、吉備や出雲に匹敵する強大な因幡王国があり、はなやかな古代文化の花を咲かせていたのではないか―」と「輝ける古代山陰」の著者は述べている。そして、鳥取砂丘周辺は、その遺跡密集地の中でも淀江などと並ぶ代表的な一つなのである。

Ⅱ.浜坂地区の古代

1.砂丘における古代人活動の証左

砂丘地は地下水に富み、南部後背地には砂丘の安定期を中心にして多数の生活遺跡がみられ、人類が砂丘とかかわりを持ち始めた時期は約2万年前にさかのぼると推定されている。

鳥取砂丘では縄文時代早期からの人類遺物が出土しており、最古のものは槍先型尖頭器が浜坂砂丘で報告されている。砂丘の内陸部に位置する栗谷と直浪(すくなみ)の両遺跡は縄文時代前・中期から古墳時代までの遺物が出土している。

追後スリバチ付近や長者ヶ庭付近でも、古砂丘と新砂丘の境界付近に縄文中期や弥生時代以降の土器や石器が出土している。栃木山(都築山)や開地谷(砂丘ゴル場付近)では古墳が多く作られている。

鳥取砂丘に人類が居住していたかどうかはまだはっきりしないが、草原化した砂丘の上を古代人が活動していたことは石の鏃や土器が散布していることから確かである。 (参考「山陰海岸ジオパーク 砂丘に残る遺跡」・「鳥取県の地名」)

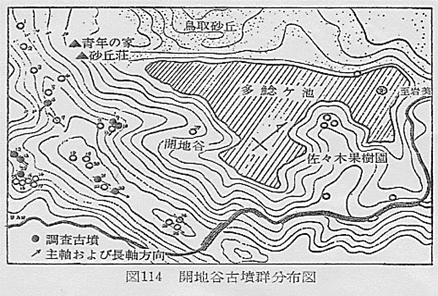

2.開地谷古墳、福部砂丘の直浪・栗谷遺跡

多鯰池南の開地谷遺跡(現ゴルフ場)は、鳥取砂丘に隣接する標高120メートル余の山地の上に築造された約80基の円墳群である。大半が10メートル前後の規模だが、中には20~35メートルに及ぶ大規模なものも3基含まれ、この地域に有力な氏族が存在したことを示している。5~6世紀頃の千2百点の遺跡物が発見され、鉄剣や馬具も出土している。

古墳は、箱式石棺を埋葬主体部としている。箱式石棺は、全国的に5世紀末にかけて造られ、以降、主流は古墳時代末期にかけての横穴式石室に移行していく。

人々は、縄文終末頃から海に近い陸地から集団で住み、当時緑地化していた砂丘地や多鯰ヶ池での狩猟や漁を行っていたのだろう。大正年間から知られていたが、注目されたのは昭和38年(1963)のゴルフ場建設による遺跡消滅危機に直面したときのことである。

開地谷から山を越えた覚寺には古墳時代の遺物、円護寺には弥生時代から中世に及ぶ遺構・遺物が発見されている。また、福部砂丘湯山北側の「直波遺跡」は縄文人の竪穴住居跡、別に弥生時代,古墳時代,古代にかかる複合遺跡であり、3千5百年以上もの長期間居住の地となっていたと推測されている。

細川東の「栗山遺跡」も縄文時代前期から弥生時代にかけての住居跡と古墳時代の祭祀跡を伴う大規模なもので、山陰地方の重要な遺跡の一つとして、国の重要文化財に指定されている。(参考「鳥取県の地名」・「覚寺遺跡群」・「円護寺遺跡群」)

これらの湯山砂丘周辺の遺跡が、現時点で、居住年代として因幡地区で最古のものである。この意味において、直浪・栗谷などの福部古砂丘は因幡鳥取地区の先住民発祥の地と言えるかも知れない。

(参考「新修鳥取市史」・「福部村誌」・「鳥取市の遺跡年表」)。

3.円護寺・覚寺遺跡

円護寺と覚寺を囲む山々やその谷筋は、古墳群で覆い尽されているといっても過言ではない。

現在までに調査された円護寺古墳群は、最古のものは弥生時代の遺物から、新しきは11世紀後半から13、14世紀の中世にまで及ぶ。

その中心は、5世紀末~8世紀頃であり、その時代には本格的集落が営まれていたことを示す多数の建物、それに伴う土坑や溝状遺構が発見されている。6世紀から7世紀前半かけて盛期を迎えているようである。

古墳群の中で最高所に位置する円護寺18号墳(37m)の前方後円墳の被葬者は、恐らく円護寺川流域を勢力基盤とした首長級と考えられ、同27号墳は、現時点で因幡最古の横穴式石室といえる古墳である。11世紀には、移住空間というより作業空間としての遺構の性格がはっきりとしていき、鉄の鋳造を営む工房の鋳造遺構も発見されている。

一方の覚寺古墳群も5世紀末から8世紀前半のものが多い。古瓦窯跡が覚寺集落の奥部に発見され、白鳳時代の瓦が出土している。邑美郡の地方豪族の建立した寺院が近くに存在したと考えられている。

円護寺・覚寺遺跡において、前期は開地谷と並行する時代の箱式石棺、後期は横穴式石室が多く発見されている。

千代川右岸は、7世紀後半には邑美郡邑美郷と呼ばれていた。つまり、邑美郷と呼ばれるからには、この付近、それも古墳群や居住跡、工房などが圧倒的に密集する円護寺・覚寺が邑美郡の政治の中心地であったと推定されている。(参考 「円護寺遺跡」・「覚寺古墳群」)

10.邑美郡の政治の中心地—円護寺 を参照されたい。

4.浜坂遺跡

栃木山(都築山)の縄文遺跡

浜坂砂丘西端、旧千代川右岸(小松ヶ丘近く)に位置する砂で覆われた栃木山(都築山)の裾部から、昭和39年に横穴墓群と一緒に発見された遺跡である。

当時、宅地造成の余波で消滅寸前の状態にあった。遺跡からの出土品は、中期縄文式土器をはじめ、おもり石、石材剥片等が見られる。出土した土器から推測して、栃木山遺跡は縄文中期前半から後期にかけて生活の場となっていたことがうかがえる。基本的な遺物の性格は約4キロ離れた湯山の直浪遺跡に共通しているという。 (参考「新修鳥取市史」・「鳥取県史」)

遺跡は、丘陵の西麓で風化花崗岩の斜面に沿って上から流れ落ち堆積した腐食土中に約50cmの包含層となっていたことから、崖中腹の台地、または崖上の高台(現二本松公園あたりか)に住んでいたのではないだろうか。

眼下には川が流れ、水鳥が遊ぶ豊かで広大な湿地帯が広がっていたことだろう。 また、この遺跡の東辺、鳥取大学付属砂丘利用研究施設近辺で多くの石器類が発見されているが、その中には縄文文化に関わるものもみられ、同時代の遺跡の存在が考えられる。現在も湧き続ける施設近くのオアシス湧水は当時から古代人への恵みとなっていたのかも知れない。

栃木山(都築山)横穴墓群(古墳時代)

当時、22穴の発見は県内最大規模の横穴墓群として当時大きなニュースとなった。横穴墓群は鳥取市浜坂地内の栃木山(都築山)の風化した花崗岩の山腹につくられていたものが、後世の砂の移動によって埋没していたのである。

山裾を流れていた旧千代川(袋川)改修工事などのため、砂が必要となり、砂の除去により発見された。砂は30mもの厚さであったという。

横穴墓群からは、大量の須恵器のほか、鉄刀(銀象嵌含む)、鉄鏃、玉類、金銅製鈴、耳環などが見つかった。この埋葬施設の造営時期は一時期ではなく、6世紀後半から7世紀後半に及んでいる。横穴墓は、有力者層のために人工的な墳丘を造った開地谷や円護寺・覚寺古墳と異なり、自然丘陵の斜面に横穴を掘ったもので、古墳時代末期の一般化された集合墓・家族墓の性格を持つ。

現在、この地は全く地形を変え、新興住宅街と化している。砂の下からもとのように地表に現れたのも束の間、わずか40日間余で姿を消してしまった。まさに幻の遺跡であった。 (参考「新修鳥取市史」・「鳥取県史」)

荒神山横穴墓群(古墳時代)

荒神山は通称「石山」とも呼ばれ、浜坂新田の千代川河口右岸に独立して位置する。山全体が久松山系花崗岩でできており、鳥取城石垣用など江戸期から採石場となっていたようだ。

大正13年(1924)に岩山の荒神山の南面に7基の横穴が発見されている。副葬品から見ると、これらは古墳時代7世紀頃のものらしい。この遺跡も発見時、厚い砂に覆われていた。栃木山横穴群との共通性から両者に密接なつながりがあったことがうかがえる。 (参考「鳥取県史」・「新修鳥取市史」)

「昭和30年頃まで横穴の一部が残っていたが、その後、採石工事で削られ消滅した」(浜坂新田聞き取り)。

5.浜坂の空白の弥生時代

浜坂を含め、千代川本流の流域には弥生時代の遺跡がなく、むしろ、野坂川、有富川、天神川のような中小河川の流域に位置するものが多い。これは、稲作に依存した弥生時代においては、千代川の治水はもとより、その水を有益に活かすことが困難であったことを示している。

何年かに一度の大洪水に襲われると、集落はひとたまりもなく押し流されてしまったことであろう。

『鳥取市の弥生遺跡一覧』を見れば、集落が営まれたほとんどの地域においても、集落は長続きせず「断続」していることが分かる。その理由は、弥生時代中期から古墳時代前期、奈良時代後期から平安時代前・中期にかけての大きな気候変動が、海面変化(上昇)やそれに伴う大洪水や干ばつをもたらしたことによると考えられる。従って、人々は特に「暴れ川」たる千代川本流流域を避けたのであろう。

一方、鳥取砂丘の追後・長者ヶ庭の両スリバチから、弥生土器、石鏃、石斧、石鍬、石錘のほか、鉄鏃、管玉、勾玉など、縄文から弥生時代にかけての遺物が発見されたという大正時代の報告がある。一部は、池の東岸福部村湯山の畑地に及ぶとされ、砂丘の南方あたりに、石鏃の製造場と推定されている隆起部と、その西方に石器の原料石の露出する部分があるなどとも報告されている。

福部の直浪遺跡は、縄文、弥生、古墳、奈良時代へと続く遺跡群であり、多鯰ヶ池北岸の弁天社境内の直径25m、高さ3mの大きな古墳をはじめ、南岸には開地谷古墳群があることから、このあたりに弥生時代の一大集落が埋没している可能性があるようだ。

浜坂都築山でも弥生土器が欠片が発見されているようだが、生活痕はなく、上記の地域などから運ばれてきたものだろう。

以上、浜坂の歴史は、弥生時代中期から古墳時代後期へかけて「空白」であった可能性が大きい。そして、既述のように、奈良・平安時代前後から中世にかけても再び「空白」となるのである。

(参考「新修鳥取市史」・「鳥取県史」)

6.秋里の弥生~戦国時代遺跡

秋里遺跡は鳥取市秋里、江津に広がる弥生中期から戦国時代にいたる祭祀関係及び陣所跡であり、内陸水運の特色も持つ。弥生から古墳時代にかけては生活色が希薄で祭祀色が強い。

大量の土器とともに水鳥、舟、鏡、勾玉など特異なミニチュア模造品の出土が注目される。また、出土量を誇る古式土師器は古墳時代初期には畿内を中心に各地に運ばれており、秋里遺跡の土器を実見しないことには山陰地方の土器は語れないと言われている。

出土品や遺跡北側に残る戦国期の土塁や濠から、律令体制下の奈良・平安時代は「三嶋社」を背景に次第に集落として形成され、中世期は在地領主支配下で大集落として栄えたことがわかる。(参考「鳥取県の歴史散歩」・「ふるさと城北の宝」)

7.古代遺跡が語る浜坂砂丘や千代川周辺

古代の先住民たちは、いかに古代遺跡地群を居住の地に選んだのだろうか。

縄文時代の人類は、自然の世界に花が咲き実を結ぶ事実を知っていたものの、それを生産することは知らなかった。

彼らは山野に自然に実る果実をとり、野生の動物や魚貝を捕獲し日々の糧としていたのである。

従って、彼らが選んだ居住地は山野の幸を生む緑なす大地、豊かな魚貝を提供する海や河、喉を潤す美しい水をたたえた川や湖水、または砂丘オアシスの湧水などの条件を満たすものだったと考えられる。浜坂砂丘周辺に集積する古代人の生活痕は、当時の砂丘や千代川周辺がいかに住みやすい環境であったかを物語っている。

8.鳥取・因幡の地名の謂れ

「いなば」の表記について、古くは『古事記』で「稲羽の素(しろ)兎)」という記述があり、『先代旧事本紀』で「稲葉」と記される。由来は定かでないが、稲葉神社(鳥取市立川)では、社名を因幡国の名称の由来と伝えている。

その他、「いなば」は稲葉・稲場・稲庭に由来し、稲作に関係する地名であるという説、稲葉山が稲積の形をしているという説などがある。(参考「日本の地名」・「地名の伝言」・「因幡国」)

また、神功皇后の臣、武内宿禰がこの地に下向された時、たくさんの兇徒を退治する際、多くの幡を立てたとされ、それで「幡に因(ちなむ)というところから、因幡と言う名前が生れたとも(「福部村誌」)に記載されている。

大和王権の品部「鳥取部」

「古事記」には、大和朝廷が諸国に鳥を捕らえさせ、これを税として納めるように命じていたという一節がある。そして、当時、鳥取平野には、沼や沢の多い湿地帯で水辺に集まる鳥などを捕らえて暮らす狩猟民族が住んでいた。

これらの人々が大和に政権ができてからその支配体系に組み込まれ、「鳥取部」として従属するようになり、そこからこの地の呼び名「鳥取郷」が生まれたとされている。

「鳥取郷」という地名が初めて文献に現れるのが、和名類聚抄という平安時代に作られた辞書である。それによると、古代因幡国には巨濃郡・法美郡・八上郡・智頭郡・邑美郡・高草郡、気多郡の7つの郡が記され、このうち邑美郡に、美和・古市・ 品治・鳥取・邑美という郷名が出てくる。

これらのうち4つの地名は現在も残っており、千代川沿いに久松山から袋川あたりが鳥取郷、袋川から鳥取駅あたりが品治郷、駅南が古市郷、さらにその南が美和郷だったと想像できる。 (参考「鳥取地名の由来」・「因幡誌」・「八上姫と大国主命」)

久松山下鳥取郷の鳥取氏

鳥取郷には鳥取氏という地方豪族がいた。鳥取郷の拠点の久松山麓一帯に古墳が多く、大化の改新前の鳥取郷域の古代士族の繁栄ぶりを象徴しているという。戦国時代、久松山下の山城を鳥取城と名づけたのは古代の久松山付近が鳥取郷であったからだろう。 (参考「新修鳥取市史」)

天慶3年(940)の「東大寺因幡国高庭庄券」の文書末尾に、伊福部、因幡、国造、鳥取などの氏族名が載っている。因幡の各地域名を自分の氏族名とした豪族たちがいたということである。 (参考「城下町鳥取誕生四百年」)

9.邑美郡邑美郷と高草郡

邑美郡、高草郡ともに古代(大化の改新後)から明治29年(1896)の郡制施行(再編)まで存続した地域名である。

邑美郷は鳥取郷の北、千代川・袋川の最下流域東岸の邑美郡北端日本海に面する地とするのが通説である。邑美郷の地名は現在は残っていないが、浜浜坂、覚寺、円護寺など旧中ノ郷村一帯であったろう。

オフミの語源は「淡海」のこと(「日本地理志料」)、また「大海」のこと(「大日本地名辞書」)など、池や湖、または海に由来する地名とされる。因幡の邑美は「淡水」の意味で、その淡水は多鯰ヶ池のことであるという説もある(「因幡地名考」)。

このほか地形に由来するという説もあり、オー(大)ミ(水)のことで、「河畔の袋地、湾の奥」を意味する(「地名の語源」)、また、「負ふ」の意味で「山などを背にした地」のとするものがある(「古代地名語源辞典」)。千代川や袋川が蛇行し、海が湾入した地形を想像すると、「河畔の袋地、湾の奥」の意味とした説も捨てがたい。(「鳥取県の地名」・「因幡・伯耆の町と街道」)

一方、高草郡の「高草」の地名は現在でも使われ馴染みが深い。

「因幡風土記」逸文は、「因幡ノ記ヲミレバ、カノ国二高草ノコホリアリ。ソノ名ニ二ノ釈アリ。一ニハ野ノ中ニ草ノタカケレバ、タカクサト云フ。ソノ野ヲコホリノ名トセリ。一ニハ、竹草ノ郡ナリ。コノ所ニモト竹林アリケリ。其の故ニカク云ヘリ」と郡名の由来を記している。(「角川日本地名大辞典 鳥取県」)

10.邑美郡の政治の中心地—円護寺・覚寺

古代因幡国における都市的集落としては、「国府」及び「郡家(ぐんけ)」があり、共に国やその下部組織の郡の政務をとる都市である。『和名類聚抄』には「ぐうけ」,『日本書紀』や「風土記」には「こほりのみやけ」とある。

新修鳥取市史によると、「岩永実氏は、邑美郡の初期の政治に中心は円護寺周辺であったと推定している」。邑美郡と同じ地名の邑美郷であること、遺構群の密集や円護寺川に沿ってみられる独特の条里制などが根拠であろう。

「このうち、国府は『和名類聚抄』巻五の国郡部に、『法美郡にあり』と記され、遺称地たる岩美郡国府町に建設されたと考えられる。(中略) 邑美郡内に古郡家なる大字・集落があり、地名から『邑美郡家』の地と考えられる。

岩永実は、ここを邑美郡の第二次郡家とし、郡と同名の邑美郷の想定地区たる円護寺川沿いに第一次郡家を推定している。高草郡家は、薬師寺廃寺のある菖蒲に、法美郡家は、国府庁国分寺の小字『郡免』のあたりとする説がある」・「岩永実によれば、円護寺流域にも邑法平野とは異なる条里地区が認められるという (中略)

また、条里関係地名としては、覚寺に『拾上』・『繩手』の小字地名が見いだせる。このうち、前者は”十ノ坪”の意味に由来する可能性がある。古い地籍図を見ると、方形な地割が見られる」 (「新修鳥取市史」)

(注)「浜坂砂丘南方平野一帯は、和名抄所載の邑美郷の所在地で、古くより海部の首長 忍海部(おしのうみ)の居住地とみられ、郡名と同一の郷名を持つことにより、当初、円護寺にあった邑美郡家は、後に、美和郷の古郡家付近に移動したものと推定されている。」(「鳥取県地誌考 岩永実」)

海部とは、伊福部とともに天火明命を祖とする海人族であり、製鉄や鍛冶の一族。とくに、丹後の海部直は篭神社(京都府宮津市)の系譜によって知られている。海部は出雲・因幡に最も多く分布し、他にも日本海側に多い。

以上、円護寺川流域から覚寺、そして一つ山を越えた開地谷一帯に有力氏族が居住し、初期の邑美郡の中心的な地域であったようだ。

11.浜坂地名の登場はいつか―「村を過て濱の坂」

この邑美郷において「浜坂村」という名前が最初に登場する時期はいつの頃であろうか。また、その地名由来は何であろうか。

残念ながら江戸時代(寛文大図1661~1673年)より前の記録に「浜坂」の地名を見ることができない。

日本の「村」の歴史をみると、鎌倉後期から室町時代中期にかけて、戦乱や盗賊などに対応するため自衛的・地縁的に百姓らが結合する村落(惣村)が形成され、さらに江戸時代には藩主が年貢の村請制など農村単位で民を統治するために、地理的範囲や村高(年貢高)、住民の登録など明確に定義された「村」は必須のものとなった。浜坂村もこういう流れで誕生し、定義されたのであろうか。

江戸時代に登場するまでは、この地が「浜坂」と呼ばれていたのかどうかさえ定かではない。ただ、「浜坂の『市場』,『「市場土居』,『下土居』,『上土居』などの小字名は中世に由来する地名」(「因幡・伯耆の町と街道」)とされ、浜坂の誕生が中世にまでさかのぼる可能性を示している。浜坂の誕生時期については、次項で考察する。

また、地名の由来を語った記録はどこにも無いが、江戸時代の「因幡誌」(寛政7年・1795)に「村を過て濱の坂へかかる是但馬への往還筋なり」という下りがある。この表現からも「浜の坂」がそれであることは誰にも自然に想像されよう。 (参考「惣村」・「江戸時代の村」・「因幡誌」)

(注)因幡民談記(1688)の秀吉公鳥取城攻陣取図などにも濱坂村が描かれているが、後世の作のため当時の地名と断定できない

12.江津地名の登場はいつか

天慶3年(940)「因幡国高草庄券第二坪付」の文書に、(高草郡の)東大寺田の中に高草郡濃美郷船津里とある。「地名の類似性から千代川最下流岸辺の現在の江津周辺かと推定される。」 (「新修鳥取市史」)

「船津」とは、「津」と同意語で、「船の泊(ハ)ツル処。船着場、ミナトトマリ」(「大言海」)である。濃美(能美)郷は今日の鳥取市の徳尾や秋里・江津の千代水地区など旧千代川西岸の地域であり、地籍図に『船付』,『船戸』などの小字名が見られる江津こそが「船津里」であったと推定される。(「因幡・伯耆の町と街道」)

また、高庭荘の荘園復元図(「鳥取県地誌考」)も現江津位置を「船津里」とするなど、江津を船津里とするのが定説である。

さらに、江津は、奈良~平安時代の内港として「延喜式」(927年に完成、改訂を重ね、967年より施行)にも載っており、奈良・平安時代から地理的に重要な地として登場、認識されていたようだ。 (参考「鳥取県の地名」)

江津地名の由来は当地が大河の流れに臨み、河水に恵まれた船着場であることに因むという。(「角川日本の地名辞典」)

「因幡誌」によると「会津」とも書かれたという。

Ⅲ.浜坂地区の人々はどこから来たのか

1.浜坂の人々のルーツ

浜坂など中ノ郷地区の人々はどこから来たのだろうか。

「多ヶ鯰池南面の開地谷から鳥打山稜線を越せば覚寺地区、鴻巣山を越えれば円護寺地区。円護寺で発見されている古墳時代遺跡が開地谷遺跡土器と似ていることから、開地谷と関連があるだろう。

縄文海退で海が下がり始め、低地が住みやすくなるにつれて徐々に開地谷から円護寺や中ノ郷内陸部に降りてきたのではないか。」(「中ノ郷の生い立ち」)

多鯰ヶ池の開地谷で発見された遺跡は比較的新しい古墳時代。覚寺・円護寺はもう少し古い弥生時代である。

これら発見遺跡の時代、地理的近さ、高から低、規模の大小などを考えると、最古の遺跡群が一定規模で発見された福部砂丘の直波遺跡(縄文時代中期初頭)・栗山遺跡(同前期)から多鯰池方面の開地谷や覚寺、円護寺などに移動してきたと考えるのが自然であろう。浜坂はどうだろうか。

浜坂の栃木山遺跡、鳥大乾燥地研付近(双子すりばち)などで発見された遺物は縄文時代(中~後期)のものであり開地谷より古い。しかし、福部直浪などの方が更に古く、土器様式などに直浪との共通点が見られること、集積規模の差や地理的条件、両者を結ぶ中間地の追後スリバチ付近にも縄文中期の遺物が発見されたことなどを考えると、やはり福部方面からやってきたのであろう。

恐らく、縄文時代の人々は、当時、緑の草原であった砂丘を越えて、直接浜坂スリバチや鳥大乾燥研周辺、都築山周辺に降りてきたのではないか。そして、後の弥生・古墳時代になると比較的近い多鯰ヶ池周辺(古墳時代)や覚寺(弥生時代)方面からも降りてきたのだろう。

このように、異なる時代及び異なるルートが考えられるが、「鳥取砂丘周辺には、見つかってないだけで恐らく全域に縄文時代の人々の暮らしが拡がっていたとも考えられ」(「新修鳥取市史」)と、長い歴史の中で、詳細なルートやどこが後先かなどを議論することにはあまり意味がないかも知れない。

本誌では、これらの人々を ”浜坂古代人”と呼ぼう。

2.江津の人々のルーツ

「秋里遺跡は鳥取市秋里、江津に広がる弥生中期から戦国時代にいたる祭祀関係及び陣所跡であり、内陸水運の特色も持つ」(「鳥取県の歴史散歩」)から、明らかに江津は秋里文化圏の一部だったと考えられる。

では、その秋里の人々はどこから来たのだろうか。

秋里遺跡は祭祀,水運という大きな特徴を持つ。

千代川西岸の秋里側には、因幡最古の遺跡の一つ桂見遺跡(縄文早~後期)をはじめ、青島遺跡(縄文後期)、布施遺跡(縄文後期)、塞ノ谷遺跡(弥生後期)など、湖山池周辺に遺跡が密集する。

「祭祀遺跡の代表的三遺跡(青島遺跡、塞ノ谷遺跡、秋里遺跡)は、立地において湖沼、島、河川流域など、直接水に関する場を占地しているという特色がある。(中略)この特色をさらに強調する事象として、塞ノ谷遺跡,秋里遺跡での木製舟形模造品、 湖山池青島遺跡。島全体が祭祀場跡土製鳥舟形模造品の使用、青島遺跡の子持勾玉、秋里遺跡の馬型土製模造品の出土は注目してよい。

七つの島影を浮かべる湖山池、濃い緑に覆われた青島、ときには激流が人々を恐怖に陥れた千代川。古墳時代の人々がこの中に、あるいはそのもの自身に神を感じ、ことあるごとに、あるいは時の節々に『まつり』」・『いのり』がとりおこなわれたのであろう。」 (「新修鳥取市史」)

以上のような秋里遺跡と湖山池周辺遺跡群の文化的共通性から、千代川を渡河して中ノ郷や浜坂からやって来たのではなく、湖山池周辺から陸地を東進してきたと考える。砂丘側に祭祀、水運などの文化は一部の例外を除いて見ることはできない。

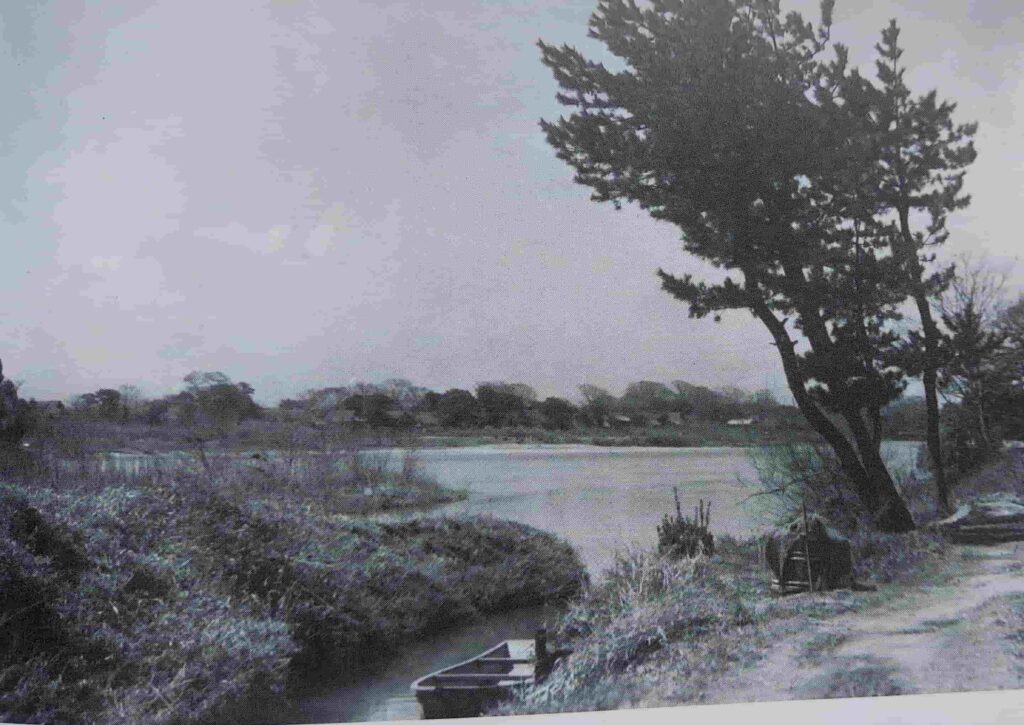

3.直浪遺跡の古代湯山とは

湯山池・細川池一帯はかつては日本海とつながる入り江で、池畔にあたる地域からは縄文時代から奈良時代に至るまでの様々な遺跡が見つかっている。

これらの遺跡は、居住年代として因幡地区で最古のものであり、中ノ郷や浜坂など千代川東岸の古代人のルーツと考えられる。湯山池・細川池は、中世の記録では潟湖になっており、魚貝類などの水産物が豊富に棲息していたと考えられる。

従って、当地域の原始・古代人はこの内海で漁をし、内海を生活の場として暮らしていたものと推察される。しかし、後世の農業生産活動にはその地理的条件は不向きであったため、以降は大規模な集落には発展しなかったのであろう。

また、古代(飛鳥時代)に成立した五畿七道の一つ山陰道は畿内から但馬国を経由して因幡国に入り、さらに西の伯耆国、出雲国へと続いていた。

因幡国の国庁へ至る経路の一つとして考えられているのが駟馳山峠を越え湯山池・細川池の池畔を通るルートで現在の9号線にあたる。このように、日本海からの入り江港及び山陰道の経路として古代から栄えた。

安西6年(1859)から砂丘の砂を使って砂丘背後の湯山・細川池の干拓事業が行われ、新田が開発された。更に昭和にかけての干拓で両池は消滅した。 (参考「福部村誌」・「湯山池」)

安政6年の湯山池の干拓に利用されたのが西1km先の多鯰ヶ池である。地元浜湯山出身の「鳥取藩士宿院六平太義般」は自らが考案した測量器を使い、多鯰ヶ池の水面が湯山池より約16m高いことを発見した。そこで、両池を隔てていた峠にトンネルを掘り、高低差を利用した多鯰ヶ池からの水流で下手の砂を湯山池へ流し込んだ。

トンネル工事に1年をかけている。 (「福部歴史読本」)

4.浜坂の人々はどこから来たのか 集団移動による空白の歴史

8世紀以降、浜坂砂丘は飛砂に覆いつくされ、不毛の砂地になるような環境変化が起こったことは前述した。

その結果、栃ノ木山遺跡(都築山)は、縄文時代から8世紀頃までの遺物で途絶える。荒神山遺跡も古墳時代から8世紀までの遺物で途絶える。発見時、いずれも数十mの厚い砂の下に眠っていた。

砂中からは、それ以降の遺物は発見されていない。つまり、そこに人の営みの痕跡がないのである。ここ以外の浜坂の他所、さらに、因幡古代人の発祥の地となった湯山砂丘からも奈良・平安期から中世にかけての遺物は発見されず、文献記録からも姿を一切消す。

「これら(縄文~古墳時代)の遺跡は、いずれも下位のクロスナ層の上に形成され、奈良~平安時代の遺跡は見られず、(中略)砂丘が発達したため、生活には適さなかったとみられる」(「鳥取県の地名」)とあるように、奈良・平安期から、またはもっと前からある時期まで現浜坂一帯には、大量の飛砂に埋まった人が殆ど定住することのない空白の時代が訪れたのではないだろうか。

そして、住めなくなった地を離れ、どこかへ消えた人々とともに、浜坂の歴史はひとまずここで第一幕を閉じる。

浜坂における第二幕の幕開けはいつのことになるのだろうか。

歴史二幕はパリア海退の砂丘小康期

これを鎌倉から室町時代にかけての「パリア海退期」と推定する。この海退では平安海進の水面ピーク時(1000年)から1350年頃にかけて1.5m低下し、そこから再び反転し、現在にかけて緩やかに海面は上昇を続けている。

従って、14世紀中頃を中心とする数世紀間、砂丘は小康期にあったようだ。白兎砂丘の地層中に発見されたクロスナ層上の中世の遺物もこれを裏付けている。また、「中世に砂丘は再び安定期に入ったらしく、各所で室町時代の墳墓遺跡がみつかっている。

湯山砂丘下からは大永3年(1523)銘の五輪塔を最古として16世紀から17世紀初頭までの古石塔群が出土、末恒砂丘からも―(中略)

また、各地に湯山千軒・多鯰千軒などの伝承が残るのも、中世後期砂丘地に集落が営まれたことを示すものであろう。」(「鳥取県の地名」)とある。浜坂集落もこの時期に誕生したのであろう。

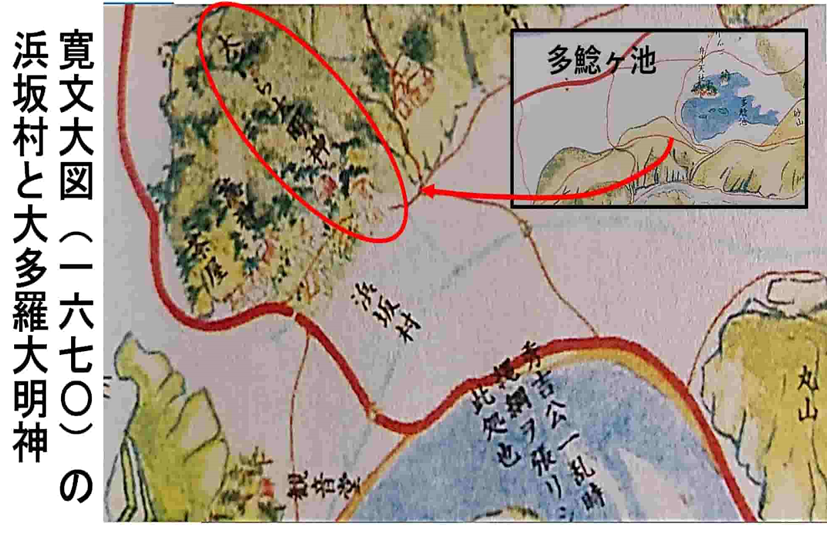

歴史文献への再登場―江津の「濱橋家由来記」と寛文大図

歴史文献における浜坂の再登場は中世・室町時代である。「千代水村誌」に江津村の『濱橋家由来記』が載っている。

『―源家亡ブルト共ニ浪士トナリ諸国ニ身ヲ忍ブル其間十五代ナリ之レヲ合シ三百四十八年ノ末邑美郡因幡国濱坂村ニ属シ農民トナル而シテ天文年中国主山名候ノ許可ヲ得テ此ノ江津村ヲ開始ス以テ當家中興ノ初代ト称シ―』

(現代語訳)『―源氏滅亡後に浪人となり、348年間15代、諸国を放浪した末に浜坂村で農民となり、天文年間(1532~1555)に因幡守護の山名氏の許可を得て浜坂を去って江津村を開き始める。これを濱橋家の中興の祖としー』

本文書によれば、1500年代中頃(室町時代末期)には浜坂集落が存在し、そこで農業が行われていたことになる。

他方、古地図では、鳥取で最古とされる寛文大図(江戸時代寛文年間1661~1673)に濱坂村が描かれている。鳥取藩地図に正式な村として描かれるまでには、誕生後に一定の成熟期間が必要だったろうことを考えると、浜坂村の誕生時期は、湯山砂丘下から見つかった五輪塔群や「濱橋家由来記」が示す1500年前後から寛文大図前の1600年前半と推定されるのである。

古代浜坂人はどこに消えたのか

古代浜坂の民はどこに消えたのか。

おそらく、飛砂の浜坂を離れ、集団で避難移動したのであろう。その移動先を考えると、それは民に古くから記憶され、云い伝えられてきたであろう土地と考えるのが自然ではないだろうか。

即ち、多鯰ヶ池の周辺である。古墳時代以降、多鯰ヶ池方面から中ノ郷や浜坂地区へ人々が降りてきただろうことは「浜坂地区の人々のルーツ」で述べたとおりである。

実際のところ、移動するならば飛砂の砂丘や海側には行けず、南の千代川の障壁を考えれば、東方の多鯰ヶ池や覚寺方面しかないのである。人々が多鯰ヶ池周辺に移動したのであるならば、きっとそこには古墳時代から多鯰ヶ池の暮しを連綿と守ってきた集団がいたはずである。避難の民はそこに加わり、新しい生活を始めたのであろう。

一方、千代川を渡り、秋里方面へ移動した集団や、浜坂に残った集団がいた可能性を否定するものではない。残った人々がいたならば、彼らは飛砂を浜坂上ノ山下に避けながら、砂丘と川に挟まれた狭い山裾で、川漁や山の幸で細々と生活したのだろう。

彼らの中に、飛砂と水の受難に耐えながら果敢に農業にチャレンジしていつか「米の原」などと名乗った人たちがいたとしてもおかしくはない。

残ったか、残らなかったか。どこでどう生きたか。その間の歴史は厚い砂の下である。

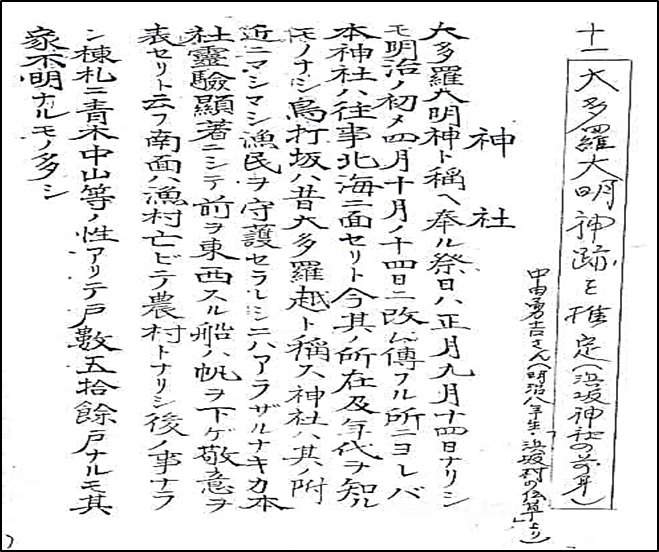

5.「濱坂神社由来」から探る浜坂のルーツ 多鯰ヶ池畔にあった大多羅大明神

歴史の舞台はいったん浜坂を離れ、多鯰ヶ池周辺へ移る(戻る)。

現浜坂神社の前身は大多羅大明神といい(「濱坂神社由緒」・「鳥取県神社誌」)、当初は多鯰ヶ池横を走る国道9号線の東下方の『明神ケ鼻』と呼ばれている所にあったということである。 恐らく、小さな祠程度のものではなかったろうか。

以前、中ノ郷中学校の生徒さんたちが、当時の浜坂神社の宮司さんたちにお話を伺い、浜坂の歴史研究としてまとめたものがある。

それによると、『弁天丸』という遊覧船が発着していたところの地名を妙地ケ鼻(ミョウジガハナ)と言ったそうである。(注)他の地図では、「苗字ヶ鼻」とも記されている。

妙地ケ鼻は、かつて『明神ケ鼻』と呼ばれていたが、明治時代の中頃、大日本帝国陸軍測量部が地形図を作るとき『明神』を『妙地』と聞き間違えたということである。

また、「江戸時代の中頃までは大多羅大明神はここにあり、昔の浜坂集落もここにあったのではないか。そこで地引網や底引き網などの漁業を主に営んでいた。しかし、飛砂で漁業ができなくなり、やむなく部落を移動せざると得なくなって半農半漁の村になっていった。」(中ノ郷中学校の研究より)

浜坂神社のルーツとされる大多羅大明神がそこに在ったということは、即ち、浜坂集落のルーツがそこに在ったということであろう。それはいつの頃だろうか。

尚、後に大多羅大明神は、多鯰ヶ池上方の鳥打坂大多羅越(現砂丘ゴルフ駐車場1番ホール辺りの高み)に移転している(後述)。初期の大明神は、『明神ケ鼻』(妙地ヶ鼻)にあったのだろう。

大多羅大明神とは何か

大多羅大明神は古代『多羅国』(4世紀頃日本に服属した任那国の一つ・任那は5世紀に百済と新羅に分割され、6世紀には新羅に帰属。現在の韓国の慶尚南道に位置する)と関係があるとされ、全国に存在する。

近くでは、国府町岡益の太田神社は江戸時代まで大多羅大明神と称し、明治初年に現在の太田神社と改称した。祭神は猿田彦である。八頭町郡家の和多理神社も同様である。太田神社の由緒には、「当社の勧請年月不詳なれど因伯大年表に後冷泉天皇の御代康平5年(1062)岡益に太田大明神を祀るとあり。寛文9年(1669)社殿を建立。岡益245人清水130人の棟札あり、岡益清水集落形成の頃より奉斎したことと思われる(後略)」とある。

岡益の石堂や太田神社、梶山古墳などがある袋川上流地域を『和名抄』では「於保加也(おおかや)郷」や度岐・度木(どき)郷と記している。「於保加也」とは「大伽耶」であり、「度岐」とは渡り来るという意味で、朝鮮半島渡来と考えられる。

伽耶(かや)または加羅(から)とは1世紀から6世紀にかけて朝鮮半島の中南部に存在した小国群で、その一部が任那である。つまり、この地は新羅・伽耶系渡来人の集住地であったのである。

なぜ、ここが渡来人の集積地だったのかは分からないが、隣接する国府町に古代因幡の国府(国庁)が置かれていたことを考えると、ここに集められた渡来人が国府建設や運営などに関わったのではないかと想像される。

このように、浜坂神社の前身「大多羅大明神」は朝鮮半島との強い関わりがあると考えられる。古代山陰は朝鮮半島や大陸への玄関だったのである。海岸沿いに隣接する賀露や岩美の甘露神社もカラ=韓(から)、加羅(から)に通じるという説もある。日本と古代朝鮮半島との交流は5世紀頃から始まるが、百済が完全に滅亡した663年(白村江の戦い=日本・百済と新羅・唐連合軍の戦い)での敗戦以降、百済系人が大量に日本に帰化して日本の天平文化の担い手となっている。

しかし、8~9世紀には遣新羅使廃止(779年)、遣唐使廃止(894年)など大陸との接点は衰え、『多羅』から遠ざかり始める。関連性は不明ながら、「日本三代実録」貞観5年(863)11月17日に「新羅国人57人因幡国の『荒坂浜』に漂着」という記載がある。

この『荒坂浜』は、現在の福部町高江・箭渓(やだに)あたりと推定されている。そこには、荒坂神社がある。現在の荒坂神社は、塩見川河口から5kmも遡った位置にあるが、江戸時代までは今より1kmばかり海寄りにあり、かつ、当時の平安海進によって水位が上昇し、近くまで海が迫っていたのであろう。

尚、全国の大多羅大明神の祭神として多いのは猿田彦、続いて大国主命である。猿田彦は古事記や日本書記に「天孫降臨」の導き・道案内の神として登場することから、航海安全、旅行・交通安全の神とされ、賀露神社も猿田彦が祭神として入っている。

浜坂神社の現在の祭神は五穀豊穣の農業神である大国主命であるが、かつては、日本海の漁業や航海を見守る猿田彦であったかもしれない。ただ、大国主命も農業神の一方で、航海・交通安全の神という面も持っていることから、昔から現在まで変わっていないのかも知れない。

他方、大多羅大明神の「明神」は、神の尊称で神威明らかな意。同音の「名神」に代わって9世紀半ばころから使われるようになり、記録上では、「日本後紀」弘仁5年(814)に豊稔を感謝して「明神」に奉幣した―が初見とされ、中世以降は名神の称は廃れている」という。上記のような半島・大陸との接点時期及び、太田神社や和多理神社の創建の歴史(伝承)、「明神」の歴史により、浜坂神社の前身の大多羅大明神の建立は10~11世前頃の平安期と推定する。

-1024x768.jpg)

二つの歴史の交差

そして、平安海進前後、古来より多鯰ヶ池に住み続けていた集団に、飛砂の浜坂からの避難民も加わっていったのであろう。もしそうであるならば、縄文末期~古墳時代に多鯰ヶ池と浜坂に分かれてより永い年月の後、両者の歴史が再び交わったということである。

その後、一つになった集団は、少なくとも数世紀間、環境が比較的安定した多鯰ヶ池周辺で海漁,池漁などを主体とする生活を送ったのだろう。そして、再び、その中の先進的集団が、砂が安定した中世に中ノ郷や浜坂へ進出していく。

こうして集団はまた多鯰ヶ池と浜坂の二つに分かれ、また後に浜坂において一つになっていくのである。

多鯰ヶ池周辺から中ノ郷・浜坂への進出

その動機は何であろうか。

それは農業であろう。中世期は荘園真っ盛りである。隣接する「服部荘」(福部村)の稲穂の輝きも目の当たりにしてきたに違いない。集落間の人的交流もあったろう。多鯰ヶ池漁や海漁を中心とした古来の生活よりも、もっと広く、もっと安定した暮らしを夢見た人たちがいても決して不思議ではない。

「中ノ郷中学校研究」では、この動機を「飛砂で漁業ができなくなり、やむなく部落を移動せざると得なくなって」としているが、多鯰ヶ池周辺や海岸における砂の埋積が急速に進んだのは江戸後期から明治期にかけてのことである。多鯰ヶ池は、江戸中期以前は現在よりももっと大きかったという。

寛政7年(1795)は「多鯰ヶ池に四島あり(「因幡誌)」」、天保10年(1839)「孤立した大島。岸から投石しても届かず」(天然記念物調査報告書)、明治初年(1868)「大島、まだ水の中(田中新次郎著「めぐる史跡」)、明治12~22年(1879~1889)「橋を渡して大島に渡る(天然記念物調査報告書)、明治30年(1897)「大島は陸続き」(第日本帝国測量部)という経過である。 (「山陰ジオパーク多鯰ヶ池」)

また、「江戸後期の文政10年(1827)9月には千代川河口部の賀露湊口には『砂漠にて塞り、数日の間西より東へその上を往来す』という状態になったといい」(「因府年表」)、砂の活動が活発に続いていたことがうかがえる。

この江戸後期以降の環境変化は最後まで多鯰ヶ池に残った人々へは十分に後押しになったであろう。しかし、浜坂村は寛文年間(1661~1673)前には現位置にできている。従ってもっと前に、もっと積極的動機をもって動いた集団がいたのだと考える。

多鯰ヶ池方面から来た人々たち

積極的か止むを得ずかは別として、ある時期から多鯰ヶ池周辺から浜坂に人々が移って(戻って)きたという点は一致する。庄屋もつとめ、浜坂で一番古い家系の一つと云われる須崎家の墓は昭和25年頃まで多鯰ヶ池にあったという。また、橋本家の墓は元々(多鯰ヶ池と浜坂を結ぶ線上の)清水谷にあったという。

「須崎家の墓は多鯰ヶ池(ゴルフ場の下)にあり、覚寺村の上の古い9号線(砂利道)をお盆、お彼岸には荷車にお花を山ほど積んで墓の近くまで押して行く手伝いをしていた。大小の石塔が数え切れないほどあった。」・「上土居から多羅山に登る途中に清水谷という所があり、清水が湧き出ており、その場所から、この浜坂の地に降りてきたと先祖から聴いている。橋本家の墓はここにあったが、私の代で『寄せ墓』」として代々山に移した。」(「中ノ郷の生い立ち」)

これらの話は多鯰ヶ池方面から来た人々がいたことを示している。

また、「多鯰ヶ池から来て、上土居側から山に沿って下土居(西)側へ村が拡がった」・「(だから)地主は上土居に多い」(浜坂聞き取り) という浜坂有識者の方々の話もそれを裏付ける。恐らく、早くから浜坂上流側(東・上土居)に定住した家系が、先行の利でより多くの田畑を確保し、その土地を分配することで分家を生んだり、地主となったのであろう。

二つの浜坂村―「南面は漁村亡びて農村トナリシ」の意味

浜坂神社社伝に、『~本神社ハ往事北海ニ面セリト 今其ノ所在及年代ヲ知ルモノナシ 鳥打坂ハ昔大多羅越ト称ス神社ハ其ノ附近ニマシマシ漁民ヲ守護セラレシニハアラザルナキカ 本社霊験顕著ニシテ前ヲ東西スル船ハ帆ヲ下ゲ敬意を表セリト云フ。南面ハ漁村亡ビテ農村トナリシ後ノ事ナラン。』

(「往事は北の海に面した鳥打坂の大多羅越(の高み)にあり、漁民を守護する守護神であった。霊験あらたかであり、(日本海を)東西する船は皆、帆を下げて(明神に)敬意を表したという。これは(神社)南面の漁村が亡んで農村になった後のことである。」)と伝えている。

この意味は、神社が鳥打坂の大多羅越(現砂丘ゴルフ駐車場1番ホール辺りの高み)にあった頃、その南面に位置する(浜坂が)漁村から農村に変わったということであろう。

つまり、この社伝が書かれた当時は、浜坂の集落は多鯰ヶ池と新しい現浜坂村に二分されていたが、多鯰ヶ池周辺で漁をする人々がまだ多数であり、大多羅大明神はそこに在って漁民を守護していたということを示している。

「漁村亡びて」は、かつての漁民が浜坂では農民に転身したということ、または、「空白の地」浜坂に鍬を入れ始めて間もない頃は作物はできず、目の前の千代川漁や海の近海漁が人々の生活を支えたことであろう。

この意味において、農村であり、かつ、漁村でもあった半農半漁の浜坂が、次第に専農化していったことを表現しているのだろう。

浜坂における漁業は別途詳述するが、江戸時代以降の浜坂では本格的漁業は行われていない。農業用田肥のための小規模な鰯網漁の記録(1781年)は残っているものの、江戸時代中期の一時期だけのことである。

また、川・湖水漁に課税される「川役」も課せれていないことから、浜坂村は遅くとも江戸時代初期までに専農化したと考えられる。

多鯰ヶ池集落の終焉―大多羅大明神の移転(遷座)

そして、その後、大多羅大明神は浜坂へ遷座している。

その時期は特定できないが、少なくとも寛文大図(1661~1673)に濱坂村と共に大多羅大明神が描かれている。

「神社は必ず人と共にあり、神社の移転とは人の移転である」は、浜坂神社の現宮司さんの言葉である。つまり、この時期までには、多鯰ヶ池から大多数の民が浜坂に移ったと推定される。多鯰ヶ池と浜坂を行き来した歴史も、ここでようやく浜坂の地において収束することになるのである。

そして、大多羅大明神は漁業神から農業神へ変わる。浜坂遷座とともに変わったのか、もっと後のことかも知れない。

現在の浜坂神社の祭神は「大己貴命」で土地の守護神=五穀豊穣の神(農耕神)だが、春の大祭には舟の形をした屋台が出る。これは浜坂村の変化の歴史を物語っているのだろう。また、漁民を護るために北海(日本海)を向いていた神社は、現在は農民を護るよう南面の農地を向いている。

上記の人々と神社の移転の歴史を考えるとき、浜坂で自由に農地を開いて村を拡げ、神社さえも移転できたのだとすれば、当時の浜坂はそれらを吸収しうる状態にあったと考えられる。つまり、平安海進による砂漠化が人の住むことのない「空白の時代」を生んでいたことを示している。

浜坂神社の棟札が語るもの

浜坂神社に、「大多羅大明神―宇成就處 明和7年」と、当時の氏子名を記録した棟札が残っている。

前者は、大多羅大明神を明和7年(1770)に建築したという記録である。「中ノ郷中学校の研究」では、この明和7年を大明神の大多羅越移転、1848年(根拠不明)を浜坂移転の年としているが、既に寛文大図(1670年頃)の浜坂上ノ山に大多羅大明神が描かれていることから、明和7年とは現浜坂上ノ山における新築建替えの記録だと判断できる。

後者は、この建築事業を支えた氏子名(57名)であろうが、注目すべきは、米原(米の原)、穂坂(稲穂の坂)、濱田(浜の田)、高田(高所の田)と、稲作を連想させる姓が見られることである。米作、すなわち農村化の一定の進展と、それが神社を建築するだけの実力を既にもたらしていることを物語っている。

ただし、ここには現浜坂神社前の「田」通り(田崎、坂田、前田、森田、中田、田中など)の苗字は見られない。これらの苗字が登場する時期が農村としての浜坂の成熟期であり、もう少し後のことになるのだろう。

(注)1770年に57名全員が苗字を持っていたことに驚く。日本における「平民苗字許可令」の発布は明治3年(1830)、「苗字必称義務令」が明治8年である。そのときに際して初めて名前を考えたという例も多い。

一方で、苗字は室町時代から農民階層にまで広がったものの、戦国時代から江戸時代の武士の世では公には名乗ることはできなかった。

しかし、私的なものである寺の過去帳や墓碑には苗字が記載されることがあったともされる。棟札に数種類の似た筆跡が並んでいることから、字を書けない人が多かったことによる代筆と推察されるものの、苗字の当時からの存在をあらためて認識するものである。尚、浜坂神社だけではなく、他神社でも同様例がみられるとのことである。(浜坂神社の現宮司さん)

6.浜坂の墓・石塔からみる歴史

代々山など浜坂の墓地数ケ所を歩き古い自然石の墓碑を読むと、判読できるかぎり寛延(1748~),安永(1772~),天明(1781~),寛政(1789~),享和(1801~),文化(1804~),文政(1818~),天宝=天保(1830~),嘉永(1848~),安政(1854~),文久(1861~),慶應(1865~)など江戸中期以降のものである。

浜坂で一番古いとされる米原家(市場)は天保、須崎家は天保,寛延などで、これ以上古いものは見あたらない。

しかし、これは当然のことのようで、日本の墓の歴史によると、古代から江戸前期までは墓標の概念がなく、墓石など何も置かれず、江戸期に入ってようやく土饅頭が置かれ、木柱や墓石が一般化したのは江戸中期ということである。

従って、墓石から江戸中期以前の浜坂の歴史に迫ることは難しいようである。地域住民によると、昔は浜坂の背後の上ノ山高くに墓がつくられ、近年、代々山へ下ろして寄せ墓とした家が多いとのこと。

かつては、北からの砂と南の川の氾濫を避けるために山高く造ったのかも知れない。また、その山裾の家々の裏手には銘のない古い五輪塔が片寄せられているという。

.jpg)

五輪塔は平安末期に貴族などの供養塔として登場し、鎌倉~戦国時代は武士の供養墓として使われることが多かったようだが、「武家文化の鎌倉期は雄渾、室町時代からは庶民化し、地方まで広がって小型化・簡略化されたものが大量生産された」・「室町末期から安土桃山にかけては大型化、江戸期には繊細な曲線を描くなど技巧的」(「新修鳥取市史」)と、時代別の特徴を持つようだ。

同史によると、「鳥取県東部(因幡)には古い五輪塔は少なく、現在のところ鎌倉・南北朝期までさかのぼりうるのは、郡家町岩屋堂一基で、殆どが室町時代の後期以降」ということである。

湯山砂丘で発見された最古の五輪も大永3年(1523)の銘である。湯山砂丘の五輪と浜坂の五輪を比較すると、等しく「小型化・簡略化」の室町後期の特徴を有している。このことも浜坂集落の誕生時期が、砂丘が安定期に入って湯山砂丘などに人の生活が戻った16世紀から17世紀初頭であることを示している。

代々山墓地には古い五輪塔は数基しか見当たらないことから、江戸期以降に開かれ、そこに五輪を持ち込んで祀ったものと考えられる。

「子どものころからあるので自然と祭っているだけ。自分の家の墓という認識はない。神様として祭っている家もある。平家の落ち武者の墓という言い伝えもある」(浜坂聞き取り)

家々の裏手に祀られた五輪が、銘は無くとも当家に無関係とは考えにくく、室町後期に浜坂集落を拓いた先人たちの供養塔の可能性が大きい。平家の落ち武者説は、源平の合戦(治承・寿永の乱)が12世紀末(1180-1185)であり、五輪塔が示す時代特徴や、浜坂村が開かれた推定時期などを考えると無理があるようだ。

他方、江戸中期以降も、五輪塔や石墓などの石塔は庶民には手が出せない高価なものなので、何も置かなかったり、自然石をそのまま置いたり、卒塔婆に俗名を書くだけといった簡素な作りのものが多かったようである。

従って、ひょっとすると近年に至るまでの先人たちの多くは、浜坂山中に人知れず眠っているのかも知れない。

また、多鯰ヶ池周辺にも更に古い先人たちがたくさん眠っているはずで、「須崎家の墓は多鯰ヶ池にあり、大小の石塔が数え切れないほどあった」がそれなのかもしれない。

7.浜坂の苗字にみる歴史

浜坂の村を歩くと面白いことに気づく。上ノ山の山裾、浜坂神社入口の鳥居がある通りの家々の名字は殆ど「田」だ。田崎、坂田、前田、森田、中田、田中。そして中ノ郷中学校側に、この「田」群より数段高く、更に山に密着して建つのが山根や上根。森下は明治の崖くずれで現在の位置に移転したという。元の位置はその事実から「森の下」であろう。

そこから少し下がって中間の高度に「濱の上」。他方で、犬橋のたもとの「橋の本」、川岸に「岸の本」、竹林近くの「竹の内」(浜坂神社棟札表記)、浜坂すりばちの湧水流路の上流に「溝の上」、昔、川岸に在ったという大きな岩近くの「岩の崎」、、と、村内の苗字は浜坂の成り立ちの歴史を示しているようだ。

かつての浜坂は千代川や袋川の氾濫が常態であったため、先行する人々は山際の高所の「山の根」や「上の根」に棲みつき、する人々は山際の高所の「山の根」や「上の根」に棲みつき、後の飛砂と海退で、湿地帯や浅海が「砂の浜」になって「濱の上」や「濱の田」(浜坂神社棟札)」が登場し、時代がさらに進んで、砂の濱が田んぼに変わり始めて、「田の中、中の田、田の前、田の先(崎)、坂の田・・」となったのではないだろうか。

そして、この「田」の通りも上流(上土居)側から始まったのだろう。

「多鯰ヶ池周辺から来た」・「田んぼは上流に多く、地主も多い」(浜坂聞き取り)に加え、上流側に山際の高所の家が集中しているからである。

また、「田」の通りの上土居側は、2m以上にも積まれた石垣基礎が特徴的だ。石垣は中土居へ向かって低くなり、下土居ではほぼ道路にフラットになる。昔の千代川は秋里東から重箱へ、重箱から浜坂村の目前まで迫ってから急反転し、弁財天の南を流下していた。片方の袋川と摩尼川は、弁財天の北を流下し千代川へ合流していた。

従って、洪水になると千代川の水が浜坂神社付近を直撃し、これに袋川と摩尼川が重なる。石積みによる基礎上げは、浜坂の洪水とのたたかいを語っているのかもしれない。この石垣に関しては、「浜坂の歴史・文化を聴く会」が同様の指摘を行っている。

8.江津と浜坂との関係

「浜坂の須崎利忠(明治42生)談によると、この濱橋家は、うちの分家で、3代前くらいは親戚付き合いをしていた。江津は浜坂の出村であるとの言い伝えがあるという。」(「千代水村誌」)

これは、『濱橋家由来記』の「―源氏滅亡後に浪人となり、348年間15代、諸国を放浪した末に浜坂村で農民となり、天文年間(1532~1555)に因幡守護の山名氏の許可を得て浜坂を去って江津村を開き始める。これを濱橋家の中興の祖としー」(「同誌」)に関係があるのかもしれない。当時、「農業を学ぶ」ことにおいては、農業の歴史や水準、地理や生活文化圏などの諸環境において、隣接する秋里に利があったことは明らかである。あえて誕生間もない浜坂村を選択した理由は何であったのだろうか。

また、「江津には小多羅免・西小多羅免、晩稲には多羅免という小字名がある」(「同誌」)という。大多羅大明神の浜坂と何らかの関係があるのかも知れない。さらに、「秋里村の中に村人が道場寺(跡)と呼ぶ墓地がある。その北の浜坂小学校敷地にあった山を代々山とも道場山ともいう。(「同誌」) これも何らかの関連性があるのかも知れない。

9.江津の墓・石塔にみる歴史

江津の庵寺敷地内の供養塔の年号は安永3年(1774)、享保○年(1716~1736)、元文3年(1738)と江戸時代中期のものである。尚、同地内の五輪塔について、濱橋家由来記は「當村今村庵地内ニ建立シアル五輪ノ塔是則初代ニ代三代ノ霊位之レナリ」と、五輪塔が濱橋家の初代から3代までの墓と述べている。(「千代水村誌」)

江津内の墓の中で、銘が判読できる一番古いものが、高草郡屈指の旧家松本家の万治4年(1658)である。濱橋家はさらに古い家系といわれ、4代目没が寛文12年(1672)である(「同誌」)

ことから、初代から3代までの活動期は室町時代末期から江戸初期で間違いないだろう。それ以前については浜坂同様にさかのぼることができない。

また、濱橋家の五輪塔も、湯山砂丘や浜坂の五輪と同じく、室町後半期の「小型化・簡略化」の特徴を有し、「濱橋由来記」の時代的正当性を感じさせる。

10.江津の苗字にみる歴史

江津村北側の家並みに沿って歩くと、「田の中」・「米の沢」・「高い田」・「松の浦」・「松と田」・「津の村」・「前の田」・「波當の根」・「浜の橋」・・など水と田に関係するものばかりである。

特に、「 『波當根』は波止場の根元を指し、旧千代川に面して舟の乗り場があったことに由来するといい、また、浜橋家の前には舟着場があって、昭和27年の埋立で水田化したという」(「千代水村誌」)

これら北側の家々は共通して約1mほどの石垣で嵩上げした基礎を持つ。千代川の水への対策だったのだろうか。更に、この辺りの字名は上流側から「大波止」」と「船附」といい(「同誌」)、「松の浦」や「津の村」の苗字は、この辺りが岸辺に松の木が影を落とす小さな湾となっていて、天慶3年(940)「因幡国高草庄券第二坪付」文書の高草郡濃美郷船津里、また、「因幡誌」に「会津」とも書かれた古代因幡の内港「江津」だったことを想わせる。

水は透き通り、下流には河口が広がり、その先に白波の海。目を対岸に向けると広漠とした浜坂砂丘が立ち上がっていたことだろう。千代川が付け替えられ、旧千代川跡が田畑に埋立てられ、対岸は砂丘が削られて住宅が建ちこむ現在の姿からは想像できない美しさであったに違いない。

.jpg)

.jpg)

2.jpg)