当サイトのメニューです。

下線部をクリックすると直接ジャンプできます。

第5節 近代期(明治・大正時代)

Ⅰ. 山陰の明治・大正

1.廃藩置県・鳥取県誕生と島根併合、再置県

2.因幡・伯耆の対立、その気風の差

3.四民平等・苗字許可令・戸籍改正

苗字をつける

4.寺子屋から小・中学校へ

苦労連続の小学校制度

5.産業・暮らしの近代化

汽船の就航

山陰鉄道全通に万歳連呼

明治・大正の鳥取の交通機関

高級品の自転車

6.電気・ガス・電話・水道事業

7.鳥取県初の新聞誕生(大正4年)

8.農業・工業の近代化-因伯牛や二十世紀梨

9.地方銀行の出現―鳥取銀行

10.教育の普及―尋常小学校90%就学

11.軍の近代化と日清・日露戦争

徴兵制の発布

鳥取第四十連隊と浜坂地区の従軍者

水木しげるも入隊した四十連隊

12.第一次世界大戦(大正3年)

軍需で大戦景気に湧く日本

物価高騰で米騒動・スペイン風邪

13.明治・大正の農村

明治の地租改正と小作農民の困窮

浜坂・江津の小作農民

大正の大戦景気と農村―中国一位の養蚕県に

浜坂・江津の養蚕業

14.相次ぐ水害と県財政悪化

千代川の水害

袋川の水害

大正7年の大水害

千代川・袋川改修へ

大正7年水害の浜坂地区の被害

15.千代川の付け替え工事

千代水の存続論議

新千代川の掘削工事

昭和9年の被害と河口工事

16.島崎藤村の鳥取の印象

Ⅱ.明治大正・昭和初期の浜坂地区

1.中ノ郷村と千代水村誕生

(旧)中ノ郷小学校の設立

2.郡制―中ノ郷村は岩美郡下へ

3.当時の浜坂地区のくらし

「浜出」と「舟出」

浜坂・江津では舟が村人の脚

安長・江津の渡しと八千代橋

農村の食事事情

囲炉裏端が暮らしの中心

一年分の薪木とり

村に電燈が灯った日

浜坂砂丘の雪を「寒氷」と

して夏売る

生活水―砂丘湧水や井戸

浜坂村の災害

4.暮らしの変化

四十連隊と近代化

毛断(モダン)ガールと洋服

食事の変化―肉食やパン

Ⅰ. 山陰の明治・大正

1.廃藩置県・鳥取県誕生と島根併合、再置県

明治2年(1869)、版籍奉還とともに因幡鳥取藩は鳥取藩と公称されることになり、池田慶徳が「鳥取藩知事」に任命された。同4年の廃藩置県で因伯と隠岐国で鳥取県が成立した。ここに封建制度は幕を閉じ、池田治政も終ったのである。

ところが明治9年(1876)8月、突如として鳥取県は廃止され、島根県と合併された。冗費節約目指す明治政府の府県併合政策では、鳥取のような小県が独立していることは不経済との考えなのであった。「鳥取県庁」の門表は外され、新しく「島根県庁支庁」と変えられたのである。

鳥取の街は火の消えたようにさびれた。また、鳥取城は、明治6年(1873)に公布された廃城令によって存城とされ、陸軍省の所管となったが、明治9年(1876)、鳥取県が島根県に編入されると、県庁所在地(松江市)以外に城は必要なしとの観点より、陸軍省によってすべての建造物は払い下げられ、明治10年から明治12年(1877~1879)にかけて殆ど解体された。県民は驚き、怒り、特に因幡士族の憤激は凄まじく、”三十二万石が十八万三千石に併合されたこと” を忍ぶべからざる屈辱として爆発した。

この頃、収入を失い生活困窮する旧士族の一部は、「鳥取士族蜂起」とまで噂されるほど乱暴狼藉を働いた。

明治13年(1880)、この旧士族たちの鳥取県再置運動が活発化し、ついに翌年の明治14年、再び因伯ニ国からなる鳥取県が成立した。鳥取県が再び誕生した明治14年9月12日を記念して、9月12日は鳥取県の「県民の日」とされている。(参考「鳥取県の歴史散歩」・「百年の年輪・「城下町鳥取誕生四百年」・「鳥取城」)

2.因幡・伯耆の対立、その気風の差

しかし、鳥取県再誕生は全県民の喜びではなく、伯耆、特に米子・倉吉には復活反対する動きがあった。鳥取と一緒になると地方税が高くなる、県庁までの距離が松江に比べて遠い、伯耆は出雲と深い関係があるというような理由であるが、従来からあった因伯の対立感情が燃え上がった根強いものであろう。県会では因幡と伯耆の議員がことごとく反対し合い、対立は明治30年(1897)頃まで続いたという。(「百年の年輪」)

律令制下では因伯ともに上国であったが、因幡が近国、伯耆が中国として位置づけられており、元和3年(1617)池田光政が因伯二国を領して以来、二国は同一行政下になったものの、政庁が鳥取に置かれたことから、因伯の気風の差異が一層際立つことになった。米子などの商風に対し、鳥取の「殿様商売」という言葉をよく耳にする。

政治都市鳥取を中心とする因幡は武家の気風が勝り、保守的・閉鎖的・排他的であるといわれる。これに対し、商業都市米子を中心とする伯耆(とくに西伯耆)は自由・開放的で進取の気風に富み、ときとして体制に迎合しない態度を貫くという。因伯の気風の差は、近代以降地域的利害も絡んでややもすれば感情的対立に至ることもあり、明治9年(1876)からの島根県治政下での鳥取県再置運動ではこの対立が顕著にみられた。

第二次世界大戦後に県民性に関する論考がいくつも書かれた。

このうち祖父江孝男「県民性」(昭和46年)は、鳥取県の県民性を「勤勉で地味」としながらも、その性格は因幡に多く、伯耆は「開放的で積極的・熱中的」 として地域差を指摘している。(「鳥取県の地名」)

3.四民平等・平民苗字許可令・戸籍改正

江戸時代には、いわゆる士・農・工・商を機軸に複雑できびしい身分制度が支配して住居・服装・結婚・職業にいたるまで差別があったが、明治3年(1870)、平民にも名字をつけることを許可され(「平民苗字許可令」)、明治4年、不徹底ではあったものの「四民平等」が実行された。ただ、新たに華族という特権身分が新設され、士族もその後もしばらくは軍務・経済・司法上で平民にない特権を与えられた。戸籍に士族・平民の別を記載する族称欄の如きは、実に昭和22年(1947)の戸籍改正まで廃止されなかったのである。明治3年(1870)の「平民苗字許可令」後も、庶民は苗字を名乗るようになると新たに課税がされるなど何か裏があるのではと警戒し、名字の届け出を行う庶民は少なく普及しなかったという。

現代の普及が進まないマイナンバー制度に似た部分があると言えよう。これが明治4年(1871)の国民を把握するための「戸籍法」、明治8年(1875)の「平民苗字必称義務令」に繋がっていく。全ての国民に苗字を名乗ることを義務付けたものである。 (参考「百年の年輪」・「名字の歴史と由来」)

苗字をつける

「苗字許可」に関して「千代水村誌 徳吉部落雑話」の話が興味深い。

明治のはじめに家々の苗字をつけたのであるが、字の書ける者は村にニ、三人しかいないので誰かが先頭に立ってつけたと思うとのこと」。「平民苗字許可令」に際しての村々の状況が察せられる話である。

名前の付け方には、地名由来、地形・風景由来、方位・位置関係由来、職業由来、藤原氏由来などがあるとされる。この中で地形・風景由来は、浜坂上ノ山の山裾ラインの田崎、坂田、前田、森田、中田、田中など「田」に関係する名字群が典型例として思い浮かぶが、江津にも同様のものがある。

「一般には明治5年(1872)に苗字をつけることになったのであるが、その頃には松の大木が村に二本あった。一本は村の中ほどにあり、この木を中心にぐるりと、松下、松根、松田、松浦、松谷、松沢と名づけられ、もう一本は村の西側の元大庄屋、松本家の屋敷である。」(「千代水村誌 江津部落雑話」)

4.寺子屋から小・中学校へ

明治5年(1872)、政府が「学制」という規則をつくって、全国に小、中、大学校を設立した。小学校8年間は全国民残らず就学しなければならないことになり、ここに義務教育と公立学校の原則が成立したのである。

それまでは、武士の子には鳥取の藩校―尚徳館、それ以外は寺子屋や私塾という身分の区別に対応して2系統が成立していた。明治5年の「学制」はそれらを一切廃止して四民平等の学校制度をつくろうとしたのである。その年のうちに鳥取市では小学校を発足させ、倉吉は翌年2月、米子は同4月に小学校を開設した。

ただし、初期の小学校の多くは、寺子屋の看板を付け替えただけのものが多かった。また、授業料や校舎の建設・維持費は地区民の負担が原則で、民衆の苦痛が大きく就学は進まなかった。

江戸時代の「浜坂地区の寺子屋・小学校」で述べた通り、浜坂村に寺子屋があったという記録はない。千代水村では安長の東円寺が寺子屋であり、明治の幕開けとともに小学校に移行している。江津には山根徳治家の屋敷内にこの小学校の夜学分校があったという。明治5年(1872)、鳥取市に遷喬小学校などの8校が開校している。中学校は本来は鳥取県の東中西に1校づつの建前であるが、現在の鳥取西高の前身である「変則中学校」1校のみが明治6年(1873)に鳥取市に設けられた。大学はこの大学区の本部の広島に設立される定めであり、鳥取県においてはこの中学校が最高学府ということにならざるを得なかった。 (参考「百年の年輪」・「郷土とっとり激動の100年」)

苦労連続の小学校制度

子供を小学校に行かせるのには一人に金2銭の「授業料」を納めなければいけなかった。国の規則では50銭かまたは25銭だったが、鳥取県は特別に安くして2銭である。2銭とは当時の米一升の値段であったと「米子市史」は記録している。

当初は、小学校制度への反感で「小学校御廃止の事」などを掲げた大暴動一揆があった(明治6年・西伯郡)ほどで、場所がない、生徒が集らない、教科書がない、教える先生がいないと苦労の連続であったという。(「郷土とっとり激動の100年」)

5.産業・暮らしの近代化―「陸の孤島」からの脱皮

汽船の就航

「陸の孤島」と云われた山陰で、交通の近代化が始まったのはまず境港の海路からだった。明治11年(1878)、神戸― 境港―函館間に月2回の定期航路を開き、17年(1884)には安来―境―下関―大阪間に月7回の山陰専用航路を開いた。

以後、鳥取―大阪間は陸路より3日早く、しかも大量の貨物を4日間で運べることになった。明治22年(1889)、東海道線の鉄道開通後は、境港から15時間で敦賀へ、そこから鉄道で阪神や京浜に運ばれるようになった。それ以後、山陰鉄道線開通までの23年間、汽船と汽車の併用時代が続く。中央市場との時間的距離が短縮されたことで、県内の商業農業の活性化や産業革命も徐々に進んでいった。(「百年の年輪」)

山陰鉄道全通に千代川原で万歳連呼

一方、陸上交通の近代化も境港を起点に始まった。

明治35年(1902)、境港―御来屋間が、同38年(1905)には青谷、40年(1907)にはとうとう鳥取市古海まで鉄道で結ばれた。人々は、黒煙を吐いて古海の駅にやってくる汽車を珍しがり、近所隣を誘い合わせ、酒や弁当をもって千代川河原に殺到し、「おか蒸気」の発着ごとに総立ちで万歳を連呼したという。困難を極めた千代川鉄橋が完成して、当時の東品治のたんぼ中に建設された鳥取停車場に入ってきたのは翌年のことであった。

この明治40年の5月、開通とともに皇太子殿下が山陰に行啓せられるが、前年には決定していたので、行啓中の御座所として仁風閣(明治39年9月着工・翌年5月竣工)が建設されている。仁風閣は、中国地方屈指の明治洋風建築として名高く、国の重要文化財に指定されている。

明治45年(1912)、最難工区で高さが東洋一の余部鉄橋が完成、山陰線の全通は翌年の3月であった。この年の6月1日、鳥取市久松山二の丸で、鉄道院総裁の原敬をはじめ、大隈重信など全国から各界名士2千人が集まり、盛大な山陰線全通式が挙行された。その後、伯備線が昭和3年(1928)秋、因美線は昭和7年(1932)夏に全通した。山と海に閉ざされた鳥取県民の生活が、山陰線の開通によってどのように変化したかは、今の人々には全く想像も及ばないものであろう。(「百年の年輪」)

明治・大正の鳥取の交通機関

汽船や鉄道の開通の一方で、庶民の脚はどんなものであったろうか。

徳川時代の駕籠や馬に代わる交通機関として明治初年(1868)に現れたのが人力車であり、鳥取市では明治16年(1883)には114台、22年には283台が記録されている。当時人力車の料金は、明治31年(1898)の新聞によると、「一人乗・一人輓、一人毎一里に付九銭以内、夜間は一里に付一銭増し、客待ち時間一時間毎参銭以内、雇切は一日に付七十銭以内」とある。

国鉄山陰線開通までは、鳥取と岩井温泉を結ぶ遠距離の人力車も、途中峠の茶屋で中継して走り、最盛時は40台以上が走っていたということである。鳥取駅から県庁まで10銭、四十連隊(立川の旧鳥取三洋電機)まで20銭という料金であった。

人力車に続く交通機関が乗合馬車である。明治19年(1886)に倉吉に「因伯馬車会社」が発足、4~6人の客を乗せて鳥取・倉吉間を4キロ3銭の割の料金で走った。同22年(1889)からは智頭・雨滝・鹿野往来にも開通した。 山陰本線開通後も、鉄道施設に恵まれなかった地方民には、人力車と乗合馬車が唯一の乗り物であった。人力車も馬車も、明治の初めから大正の中頃にかけて活躍し、明治40年(1907)代には、県内に1,400台の人力車と35台の馬車があった。

しかし、唯一の乗り物であった人力車も馬車も1里(4キロ)20銭と高額になり、貧しい農村漁村の人たちにはなかなか利用できず、専ら一部の資産家や知名の人たちが愛用していたにすぎなかった。(明治40年代前半は、米1升13銭、そば・うどん1杯3~4銭の時代である)

山陰線開通の明治末期から、人力車・乗合馬車とも次第に減り、やがて自動車の発達におされて廃業していく。県下の乗合馬車は昭和3年(1928)最後の3台が廃業して、全部姿を消した。

明治22年(1889)頃をピークに減少し始めた人力車から、大正4年(1915)頃の馬車交通の最盛期を経て、自転車併用時代へと進む。明治30年(1897)鳥取県下でわずか3台に過ぎなかった自転車は、明治40年頃には2,571台、大正15年(1926)には3万2,716台と激増。自転車時代の全盛期は永く続き、昭和31年(1956)には、県下で11万6,810台と増えている。自動車は大正3年(1914)くらいから現れ、鳥取市内在籍自動車数は昭和5年(1930)の35台(内貨物8台)から昭和10年(1935)に120台(内貨物40台)と大幅に増加した。尚、昭和5年設立の日ノ丸バスが昭和10年までには市内を路線バスとして走り出している。 (参考「福部村誌」)

高級品の自転車

「○○庄一が自転車を購入したのは二十四才のとき(大正六年)であって当時、舶来三百円和製二百五十円であった。」と、「千代水村誌 徳吉部落雑話」に載っている。大正4年(1915)の大卒初任給が35円、同9年が40円(明治・大正値段史)であるから、給与の7、8か月分の値段である。現在の小型自動車を購入するようなものであったろう。

「昭和になる少し前、当時江津村でも自転車は二台位しかなかった。」(「千代水村誌」)

自転車が一般大衆に受け入れられるようになったのは昭和(1926~)に入ってからである。昭和5年(1930)の自転車価格45~70円に対し、大卒初任給が75円である。「弟の○○亀男は、昭和十七年頃普通免許(車)を取得しており、運転できたのは徳吉では第一号である。」(同)ともある。

農村にまで自動車の普及が始まるのは昭和30年(1955)代から50年代にかけてのことである。当時はオート三輪車が軽便・安価で、悪路と過積載に強く、小回りの利く特性から隆盛を極めた。浜坂周辺でも荷を積んだオート三輪が土煙をあげて走っていた。乗用車では、昭和33年(1958)に発売され「てんとう虫」の愛称で親しまれたスバル360が、「国民車」として軽自動車の普及に大きく貢献したが、それでも発売当時の価格は42.5万円。当時の大卒初任給1.3万円であった。

6.電気・ガス・電話・水道事業の始まり

明治39年(1906)、鳥取電燈株式会社が本県初めての電気事業として設立された。翌年40年、雨滝の水流を利用した発電所を建設し、その年の5月、山陰西線の開通を祝ってときの皇太子が行啓されたのを記念して、鳥取市内一斉に点燈した。水が火になると人々が驚異の目を見張ったという。

電燈料金は割高で、電燈を取り付けたのは市街地の上層階級や商店・官衙等、ごく一部であった。電気事業の勃興に促されて、電話とガス事業も興された。鳥取県で電話が初めて架設されたのは明治40年(1907)。41年に鳥取・米子間の長距離電話が開通し、43年には鳥取・大阪間も開通した。加入者は41年に242戸、45年に1千6戸。それ以降はほとんど伸びなかった。

明治45年(1912)にガス事業も興った。大阪の関西ガス株式会社が鳥取と米子にガス工場を建設して都市ガスを送り出した。大正元年(1912)11月、鳥取市内にも瓦斯燈が見られるようになった。しかし、利用者が少なく、間もなく休業状態になった。後、当時のガス工場を買収して再生したのが鳥取ガス株式会社である。(「百年の年輪」)

電燈が江津の夜に灯ったのは大正9年(1920)のことであり(「千代水村誌」)、浜坂はさらに遅かったという。当時の浜坂は岩美郡(明治29年~昭和8年)、江津は気高郡(明治29年~昭和28年)であって鳥取市ではなく、地理的には近くとも様々な点で鳥取市内から遅れていたようである。水道も同様である。

大正4年(1915)、全国で29番目、山陰地方初となる近代水道事業が始まった。岩美郡国府町美歎の水源地から上町の長田山配水池を経て、計画給水人口5万人として鳥取市内に給水を開始した。今でも、貯水池や量水施設やろ過施設などが良好な状態で保存されており、平成19年(2007)に近代水道施設の代表的遺構として重要文化財に指定されている。(「鳥取市水道給水100周年」)

一方で、浜坂や江津の農村にまで水道が普及したのは戦後のことで、それまでは井戸や砂丘や山の自然湧水を生活用水として用いていた。

7.鳥取県初の新聞誕生

明治16年(1883)、鳥取県で初めて誕生した新聞として「山陰隔日新報」が創刊された。一面に「官令」・「鳥取県議事」など政府や県の広報記事を載せているが、社説・文芸欄・広告、県内各地の通信など、現在の新聞に最も近い姿であった。 後に「鳥取新報」と改称され、二大政党対立時代には憲政会の機関紙となって、明治2年(1869)創刊の政友会の「因伯時報」と長く鳥取県の言論界を牽引した。一つの事実について全く対立する二つの見解を掲げるなどの華々しさであった。

昭和14年(1939)、「鳥取新報」と「因伯時報」に「山陰日日新聞」を加えて合併し、山陰同盟「日本海新聞」が誕生している。(「百年の年輪」)

8.農業・工業の近代化―因伯牛や二十世紀梨の興隆

明治20年(1887)代以降の農業は、自給自足的農業から商業的農業へと大きく変わり、本県の農業県としての基礎もこの時期に築かれた。大正になると、因伯米は品質改良が進んで他県米より高く取引されるようになり、因伯牛も続いて本県は日本有数の畜産県としての道をたどっていく。

「戦後間もなくのこと。浜坂で催された品評会で米原の牛が金色の油単(マント)を掛けてもらっていた。30万円以上の値がつき、1年間は何もせずとも食えると聞いた。」(浜坂聞き取り)

また、明治37年(1904)、千葉県から導入した二十世紀梨は鳥取県で原産地を超えるまでになった。一方で、綿は旧藩以来の商品作物であったが、輸入綿や綿布に押されて減少し、代わって桑作が急増し、養蚕が米に継ぐ商品農業として全県に広がっていった。

明治10年(1877)頃の弓ヶ浜や倉吉付近の農家では、問屋の出機(でばた)や錦糸を借り、木綿や絣(かすり)の賃織りを副業とした農家も少なくなかった。問屋制の家内手工業である。

16年頃になると、若い娘たちを雇って地機(じばた)や高機(たかばた)で織らせるしくみの資本主義の芽生えの工場制手工業に変わり、19年には、株式組織の米子製糸合名会社が設立された。21年(1888)には日野郡の福岡製鉄所、米子紡績会社など、蒸気力を利用する工場が新しく現れてきた。製鉄などでは蒸気機関の利用で4、5倍もの増産が見込まれた。これらが工場制機械工業の芽生えで、産業革命による県下工業の近代化はこの時点から始まるのである。工業化が進む西部または中部に対し、東部鳥取ではまだ特筆すべきものが少ない。 (「百年の年輪」)

9.地方銀行の出現―鳥取銀行

工場や企業が相次いで設立され始めると、旺盛な産業資金をまかなうため本県でも地方的な小銀行が次々と現れ始めた。明治27年(1894)の株式会社米子銀行から始まり、明治30年(1897)前後には全県下に出現した。鳥取では、明治31年(1898)に鳥取融通合資会社が創設され、同36年(1903)に合資会社鳥取銀行、大正3年(1914)に大正鳥取銀行と改称している。 (「百年の年輪」)

10.教育の普及―尋常小学校無償化で就学率90%

明治5年(1872)公布の学制で、明治政府は小学校義務化など国民皆学を目指したが、一般民衆の授業料負担や学校運営を行う地方の経済的負担も考慮し、明治12年(1879)これを廃止し、代わって教育令を発令した。翌年13年にも改正された内容は、小学校は初等科3年・中等科3年・高等科2年として就学義務を初等3年間とした。その他、師範学校、中学校、専門学校についても諸事を規定した。明治19年(1886)の小学校令では尋常小学校を4年、高等小学校を4年とした。

明治33年(1900)、尋常小学校の授業料が無償化になり、明治40年(1907)には尋常小学校は6年間になった。高等小学校が新生中学校となって義務教育になったのは、40年後の昭和22年(1947)、太平洋戦争敗戦後GHQ占領下の学制改革である。これが現在まで続いている義務教育制度である。鳥取県の小学校就学率は明治14年(1881)には40%だったが、24年(1891)に50%に達し、明治33年(1900)の尋常小学校の無償化もあって34年には90%になった。女子の就学率は32年まで男子の半分程度にとどまっていた。

明治18年(1885)、鳥取高等小学校が成立し、20年(1887)には各郡部単位に設立されることになった。その他、師範学校、農学校、女学校なども明治15年(1882)から21年(1888)にかけて開設され始めた。中学校も明治42年(1909)までに東中西に揃い、43年(1910)には鳥取商業学校が開校した。幼稚園や盲唖学校も私立として明治後期に創設された。(「小学校令」・「高等小学校と義務教育」・「百年の年輪」)

(旧)中ノ郷小学校が覚寺入口に設立されたのは、明治34年(1901)尋常小学校無償化の翌年のことある。それまでは、まだ小学校が必要とされる地域規模ではなかったのだろう。また、それまでの小学校は遠く(久松尋常小学校)かつ有償であったため、就学率も低かったのではないかと推察する。

11.軍の近代化と日清(明治27)・日露戦争(明治37)

徴兵制の発布

開国した明治日本は、欧米にならって軍の近代化をも急速に進めていく。

明治6年(1873)、国民の義務として国民皆兵を目指す徴兵令が陸軍省により発布された。

これは、士族、平民に係わらず20歳以上の男子に等しく兵役の義務を定めたものである。明治22年(1889)公布の大日本帝国憲法(明治憲法)第20条にも「日本臣民ハ法律ノ定ムル所ニ従ヒ兵役ノ義務ヲ有ス」として兵役の義務が規定された。昭和2年(1927)にも兵役法として全面改正されたが、昭和20年(1945)、第二次大戦敗戦後のポツダム命令をもって廃止された。

明治27年・28年(1894・1895)の日清戦争が起きると、県内各地で出征軍人の援護が始まった。鳥取市でも多くの支援の会が結成され、寄付募集や家族や子弟への経済的支援活動が行われた。県知事も軍人家族の支援要請に関して、各市長に訓令している。 (参考「百年の年輪」・「郷土とっとり激動の100年」)

鳥取第四十連隊と浜坂地区の従軍者

明治29年(1896)、鳥取市に第四十連隊が設けられ、県下における軍事思想は強まっていった。また、明治38年(1905)、松江に第六十三連隊が設けられ、日華事変(昭和12年・1937)の頃から千代川を境として気高郡以西は松江六十三連隊に、鳥取四十連隊には鳥取市、八頭、岩美郡と兵庫県但馬地方出身の兵が所属した。従って、鳥取県人の入隊構成は松江六十三連隊の方が多かった。鳥取と松江の割合はおよそ7対3であった。

昭和15年の夏、四十連隊は所属していた十師団から離れ、代わって六十三連隊に鳥取全県人が入隊することになった。六十三連隊が”鳥取連隊”となって第二次世界大戦と終戦を迎えるのである。また、その他多くの新設師団・連隊にも鳥取県人は所属している。 (「郷土とっとり激動の100年」)

-1024x576.jpg)

浜坂地区における日清・日露戦争から日中・太平洋戦争を通じた従軍者人数の詳細な記録はたどれていないが、多くの若者が「赤紙」(召集令状)1枚で強制徴用されていった。

浜坂神社鳥居の両端灯籠は、浜坂村の太平洋戦争から生還した人々が御礼奉納(昭和36年4月)したものだという。石に刻まれた氏名は41名。また、戦死した方の合同位牌が大応寺にあり、これを数えると21名。合計は62名である。

尚、同神社の狛犬台座は、日露戦争生還者の寄贈で、同様に氏名が刻まれているという。 (浜坂聞き取り) 「千代水村誌」(徳吉部落雑話)に、「徳吉村(32戸)の太平洋戦争に出征した兵士は23名で、最高43才から最も若い16才という幅広い年齢層であった。このうち、不幸にして戦死したものは9名で、出征兵士数の4割という高い数字である。」とある。

同誌の江津村の記録では、日清日露戦争の戦死者2名、満州事変及び太平洋戦争の戦死者14名とされている。 明治37~8年(1904~05)の日露戦争は県民にも近代戦争の深刻さを初めて身近に体験させた。明治37年(1904)2月、日露開戦直後、赤碕沖に露艦が出没するの知らせに、鳥取第四十連隊は沿岸警備についたが、その5月、いよいよ戦地出動が発令された。

部隊は、6月遼東半島に上陸以来、分水嶺・析木城等の戦闘を経て、遼陽・沙河・奉天の三大会戦にも参加し、3回も軍感謝状を授けられた。戦争を通じて連隊の死傷者は、戦死419人、負傷1,452人に上り、県民生活にも大きな影響を与えた。

軍事費支出のために地方財政縮小を余儀なくされ、県の37年度(1904)予算は、当初の42万6千余から35万3千余円と大幅に減額された。38年度(1905)は更に減額された。また、山陰線工事の中断、米価上昇なども招いた。それでも県民は戦勝の報を聞くたびに、熱狂して旗行列や提灯行列に繰り出し、商店街は戦勝セールスを行った。 (「百年の年輪」)

水木しげるも入隊した四十連隊―砂丘で鍛えた健脚部隊

歩兵第四十連隊(通称、鳥取連隊)は、郷土の漫画家水木しげる(大正11年生・ラバウル戦線)が入営したことでも知られる。明治29年(1896)に創設され、約2千人の将兵で編制された。聯隊本部庁舎は現三洋テクノソリューションズ鳥取㈱ の敷地内に遺っている。また、鳥取砂丘には連隊の演習所があった。兵士は鳥取県と兵庫・岡山県の一部から徴兵され、郷土部隊として親しまれた。

「鳥取県史」によると、「健脚で質朴な優秀部隊として全国に名を知られた四十連隊は、鳥取砂丘で旺盛な攻撃精神を養ったとのことである。山陰海岸一帯の砂丘地と峻険な久松山が健脚部隊を生み出したわけで、その演習・訓練は昭和の敗戦まで一日として休むことはなかったとされている。」明治37(1904)年に起こった日露戦争では、戦死者419名、負傷者1,452名の犠牲を出している。(「歩兵第四十聯隊」鳥取県)

(参考)

日清戦争は、明治27・28年(1894・1895)、朝鮮半島の支配をめぐって日本と清が戦った戦争である。日本が先に戦争を仕掛け、明治維新や西南戦争で実戦経験を積んだ日本軍は清を圧倒、朝鮮半島や遼東半島を占領した。下関で日清講和条約が調印され、清は朝鮮の独立を認め、日本に遼東半島・台湾・澎湖列島を割譲、多額の賠償金を支払った。

日露戦争は、明治37・38年(1904・1905)に大日本帝国と南下政策をとるロシア帝国との間で行われた戦争。朝鮮半島と満州の権益をめぐる争いが原因で、満州南部と遼東半島がおもな戦場となり、日本近海でも大規模な艦隊海戦が繰り広げられた。最終的に両国はアメリカの仲介でポーツマス条約により講和した。日本は、朝鮮半島における権益を全面的に承認されたほか、ロシア領の樺太の南半分を割譲され、またロシアが清国から受領していた大連と旅順の租借権なども譲渡された。尚、賠償金については一切の要求を認められていない。 (参考「日清戦争」・「日露戦争」)

12.第一次世界大戦(大正3年)

軍需で大戦景気に湧く日本

大正3年(1914)7月、第一次世界大戦が勃発。当時のドイツ領の中国や南洋諸島への領土的野心を抱く日本は8月に参戦した。鳥取の第四十連隊は翌年4月で、青島や山東半島・済南の守備につき、5年(1916)9月には鳥取に戻ったが、死者は数名に過ぎなかった。このとき、既に世界有数の近代工業国であり、国土への直接の戦火を免れた日本は、他の参戦国からの軍需品注文で成金が出現するなどの大戦景気に湧いた。

鳥取でも全産業に活況を呈し、農業では蚕糸業や二十世紀梨などが目覚しい発展期を迎えた。また、大戦で深刻な鉄不足となり、鉄価は暴騰、開戦後の4年間で製鉄は9倍、鋼板は実に11倍に跳ね上がった。この空前の鉄鋼景気に日野地方は沸き立った。日野の良質な銑鉄は軍需用の特殊鋼に欠かせなかったからである。

しかし、大正7年(1918)11月に休戦を迎えると、翌8年には鉄価は大暴落し、大正10年には全ての工場が閉じられ、ついに長いたたら製鉄の歴史を閉じることになった。これに代表されるように、大戦景気の反動は昭和の金融恐慌、農業恐慌などの戦後恐慌を招くことになる。 (参考「百年の年輪」・「第一次世界大戦下の日本」)

物価高騰で米騒動・スペイン風邪

また、大戦景気は物価高騰を招き、米価の騰貴で全国で米騒動が発生した。県下では警察、消防隊員、憲兵が出勤して警戒にあたった。大正7年(1918)は水害とスペイン風邪流行の年でもあった。世界的流行のスペイン風邪で日本の死者は15万人を数えた。鳥取県でも大正7年(1918)から9年(1920)にかけて流行し、9年3月末時点で患者8,897人、死者767人であった。 ( 「百年の年輪」)

13.明治・大正の農村

明治の地租改正と小作農民の困窮

江戸時代には、田畑の売買禁止など、農民が地主と小作に分かれるのを防ぐ政策をとってきたが、明治4年(1871)から始まった地租改正は、農民の階級分化を促し、地主階級を成長させることになった。この新しい型の地主は、耕作を自分で全く行わない寄生地主であり、他村の土地をも支配する不在地主であった。

地租改正は、全ての土地に賦課して地価の一定率の額を金納させる新しい全国統一の課税制度である。また、日本ではじめて土地に私的所有権を認めた土地制度改革でもあった。地租改正によって金納の地租を払うことができない貧農は、次々に土地を手放して小作人になった。政府や県は、地租の直接負担者である地主たちを保護し、小作制度の推進・確立に努めた。明治10年(1877)、政府は地租を地価の3%から2.5%に減額したものの、小作にはプラスにならず、依然として作米の68~70%(16年)を取り上げられ、更に米の値上がりで、食いつなぎ米にもこと欠く有様であった。

早くも伯耆では13年(1880)に、八頭郡八東では15年(1882)に小作争議が起った。鳥取県はすでに明治初年以来、全国有数の高い小作地率を示していたが、明治16年(1883)の47.9%は20年(1887)になるとさらに54%に上昇し、自作農率も20%に減った。 (「百年の年輪」)

浜坂・江津の小作農民

「千代水村誌」(江津部落雑話)には、地主・小作に関連して以下のような話が載っている。「賀露方面に多くの土地があって賀露の者が多く金を借りにきていたらしく返済期日を過ぎてから借金を返しにきたが、期限切れのため担保の土地を取上げられ泣きながら帰っていく姿を見たという悲しい話を古老から聞いた。」

同誌の徳吉部落雑話によると、「鳥取県の小作地は昭和21年(1946)の改革前には、全耕地の46%で小作農家も78%に達した。鳥取県は土地が少ないため、小作人相互の間に耕地の奪い合いが生じ、その結果小作料が次第につり上げられて畦一つへだてて一方は反当たり一石六斗(四俵)、他は一石(ニ俵半)というのがあった。」

また、「大正元年(1912)の記録では、当時の土地の16%が徳吉村の所有地であって、他は他村あるいは鳥取市街地の商人の所有地でいわゆる不在地主である。一反当たりの収穫は六俵位、たまに七俵に対して小作料は一反当たりニ俵半から四俵なので、残りのニ,三俵で肥料代、農機具代、生活費などになるのでとても苦しかった。村の一戸当たりの耕作面積は平均して九反であるから、一戸当たり十八~二十七俵位で家族が生活することになる。年貢をどれだけにするかという話し合いは、稲刈前に小作人が何人か一緒になり、地主の家を訪問して話し合うもので地主の人徳がよく表れるときでもあったという。」

「江津の年貢は、一反あたり新田は一石六斗(約四俵)、前田は一石三斗三升(三.三俵)であった。米山家は一町五反を耕作し、五、六十俵の年貢を収めたという。」(同誌)

浜坂村でも「反当たり六俵のうち三俵半から四俵を大八車で地主の家の倉に納めた。」(「同誌」) この話から小作料は上記の徳吉や江津の例と同程度であったと推察される。

(註)1石=10斗=百升=千合 1町=10反=100畝 1俵=4斗

大正の大戦景気と農村―養蚕ブームで中国一位の養蚕県に

大正3年(1914)の第一次世界大戦時の好景気の波に乗った蚕糸業や二十世紀梨などはめざましい発展期を迎えた。ことに蚕糸業は、戦争景気に湧くアメリカの需要に応え、以来鳥取県産業の花形になった。糸価は大正4年後の4年間に約3倍にも跳ね上がり、農村は養蚕ブームに沸いた。後、戦後恐慌で糸価はがた落ちしたが、発展の勢いは昭和初期まで続いた。この間、桑園は、綿や藍・大麻・あわなどの作物に代わり、約2.2倍に増え、畑地の75%を占めるに至った。砂丘や大山山麓が桑園に開かれたのはこの時期である。

こうして、鳥取県は小県ながら収繭量では中国一位の養蚕県となったのである。

養蚕は農家のドル箱となり、農家の61%は養蚕農家に変わった。企業的な経営も現れ、生糸の生産量は更に急増した。これは中央の製糸資本が県内に進出してきたことによる。

昭和初期、鳥取市には寺町に日本製糸工場(後に湖山移転)、棒鼻(JR鳥取駅横)に郡是製糸工場等が相次いで進出し盛況を極めた。工員5百人以上の工場に、電動機を備え、能率を上げた。

さらに大企業は村々の養蚕組合と特約を結んだ。

昭和5年(1930)当時の養蚕組合のうち47%は特約で、県内の繭の45%はこれらの製糸会社に納められた。こうして、1,073組合と16,498人の農民たちは大製糸企業の支配下に組み込まれていき、資本主義経済の仕組みから起こる恐慌の波に、もろくも崩れやすい農村に変わった。

大正以降の蚕糸業は昭和6~8年(1931~1933)を頂点とし、昭和恐慌の嵐の中で衰退の一路をたどる。勿論、浜坂地区も例外ではなかった。 (参考「百年の年輪」 ・「福部村誌」)

浜坂・江津の養蚕業

千代水村は旧藩時代は藍の栽培が盛んであったが、明治初年(1868)、養蚕業の振興と共にこれが桑園と変わり、殊に明治18年(1885)には士族の授産事業として秋里と江津に桑園14町歩が設けられたので、更に養蚕業に拍車をかけ、これが戦前までの農家の最も大きな副業として踏襲された。元来、米麦の主産地ではあるが、大正年間は果樹、殊に二十世紀梨の栽培が試みられたが成功せず、砂地に適したブドウ栽培や和牛、乳牛の導入など新しい進路にも挑戦している。他方、浜坂も同様に戦前は桑畑が大きな面積を占めていたが、戦後の養蚕不況に伴い園芸作物に切り替わっていった。 (「鳥取市七十年」)

「昭和25年くらいまで桑畑が多く、ほとんどの家が養蚕をやっていた。昭和27年くらいにやめた」・「昭和25年頃にやめて、綿・カボチャ・スイカ・桃・ぶどう・梨などをつくり始めた」・「養蚕のため、どこも背の高い家をつくり、二階を仕切を無くして広々とした蚕部屋にした」・「二階屋根には煙抜き用の突き出たやぐらがあった。養蚕農家の特徴で、蚕部屋を寒さから守るため練炭などで暖め、その換気をしたり光を取り込むための屋根構造(越屋根)である」・「育てた繭は、鳥取駅南の郡是(グンゼ)製糸工場に持っていった。」 (浜坂聞き取り)

養蚕とは、カイコが科の昆虫。蚕が吐き出してつくる繭玉から絹糸をつくる産業で、エサとなる桑を栽培し、蚕の幼虫を育てるのが養蚕農家である。

14.相次ぐ水害と県財政悪化―「水害県」の汚名

大正期(1912~1926)の15年間は、ほとんど毎年のように台風シーズンの9月を中心に、本県は水害を蒙った。中でも大正元年・7年・12年の水害は大正三大水害ともいうべきもので、被害は甚大で県民生活に大きな不安をもたらし、県財政に多大な影響を与え、鳥取県に「水害県」の汚名が与えられる元となった。(「百年の年輪」) 大正年間の3度の水害の被害が大きかったのは県東部地区で、特に千代川水系地域が中心となった。浜坂地区はこの水系の最下流に位置することから、治水事業を含めて最も大きな影響を受けた地域の一つである。

千代川の水害

千代川はかつては賀露港からの因幡国府や鳥取城への入口となり、国内外の産物や、智頭、若桜の美林から産出される木材をはじめ、背後地の産物を集める舟運の恵みを鳥取に与えてくれたが、度重なる大洪水という惨禍の元凶ともなった。

即ち、一たび豪雨とともに西北の強風が浪を逆立てて賀露の南口を塞げば、千代川の水はみるみる増水し、袋川に逆流して市街地に溢れ、あるいは堤防を決壊して流域の村落や農地を荒廃させて、大きな災害をもたらした。

1530年代以後、千代川改修なるまで約4世紀の間に35回の洪水があり、しかも明治の45年間に7回、大正の15年間に3回と、上流山林の荒廃するに従ってその頻度は上がり、被害も増大している。(小規模な洪水も含めると、江戸時代から明治にかけて250年間におよそ100回と、3年に1回の洪水が発生したとも言われている)。

この洪水による災害は古代から繰り返されたとみられ、宝亀10年(779)6月29日因幡国での「暴雨、山崩水溢、岸谷失地、人畜漂流、田宅損害」という水害は(「続日本記」同年8月2日条)、当川のもたらしたものであろう。 (参考「鳥取誕生400年」・「鳥取県の地名」)

袋川の水害

池田長吉は、城下町をつくるために薬研堀を掘り、江崎下辺りを蛇行していた袋川に堀をつなぎ、現県立図書館付近から日本赤十字病院、旧鳥取市役所南裏を通って、市民会館西側から北方に転じ、片原通り沿いに醇風小学校の辺りまで伸ばしてまた袋川につないだ。

さらに、池田光政は、当時の袋川の流路を吉方一丁目附近から大きく南西側に迂回し町全体を囲む大外の外堀とした。これによって、吉方一丁目附近から玄好町の出合橋下まで、延長2Km、川幅25~30m、深さ4~5mの旧袋川の原型が完成された。開削された袋川は右岸堤防を左岸堤防より1~2m高くし、袋川が溢流した場合、城下町に洪水が侵入しないように工夫されていた。

しかし、下流は丸山附近から屈折蛇行し、浜坂で旧千代川と合流していたため、水はけが悪くしばしば鳥取市街に大水害をもたらした。 (参考「ふるさと城北の宝」・「鳥取県の地名」)

大正7年の大水害

大正7年(1918)9月の水害は大正年間最大の被害をもたらした。

9月12日以来小雨が降り続いていたが、14日未明から豪雨となり、同日正午頃からは風が荒れ狂い、本格的な暴風雨となって15日未明まで続いた。鳥取地区の12日から15日までの総雨量は、雨量計流失のため、正式記録は残されていないが、少なくとも500ミリを超えていたものと想像され、まさに記録的豪雨であった。

このため、14日正午頃千代川の国安堤防が決壊し、水は鳥取市内へ濁流となって押し寄せ、袋川は各所で堤防決壊し、袋川橋梁は全部流失した。「鳥取市及びその附近部落は、一大湖水に変じ、市内西町の如きは浸水階上五寸に達す」と記録されており、鳥取市の被害は惨憺たるものであった。このときの洪水面が旧市役所玄関左側の柱に記録されている。玄関床から約2m、前の若桜街道の道路面からは約4mくらいとなる。

このような水災が、連年のごとく続いたため、対象年間の県財政は、常に災害復旧土木費の支出に追われ、洪水との苦闘にのみ終始したとさえ言える。

大正初期における県の財政規模は、平均約116万円程度であったが、大正7年災害を契機に、後半期は平均409万円と膨張拡大した。第一次世界大戦中の日本経済の好況と物価高騰という事情もあったが、本県の場合は飽くまで理由は水害であった。 県は災害復旧のために数度にわたり県債を発行し、財政膨張は県民の県税増加という負担につながった。 (「百年の年輪」)

千代川・袋川改修へ

大正11年(1922)、政府は大正7年の水害以来の地元住民の河川改修要求を受け、翌年度から10カ年継続事業として行うことを決定したが、12年(1923)9月、関東大震災の発生とその復旧事業優先によって中止繰り延べが検討された。

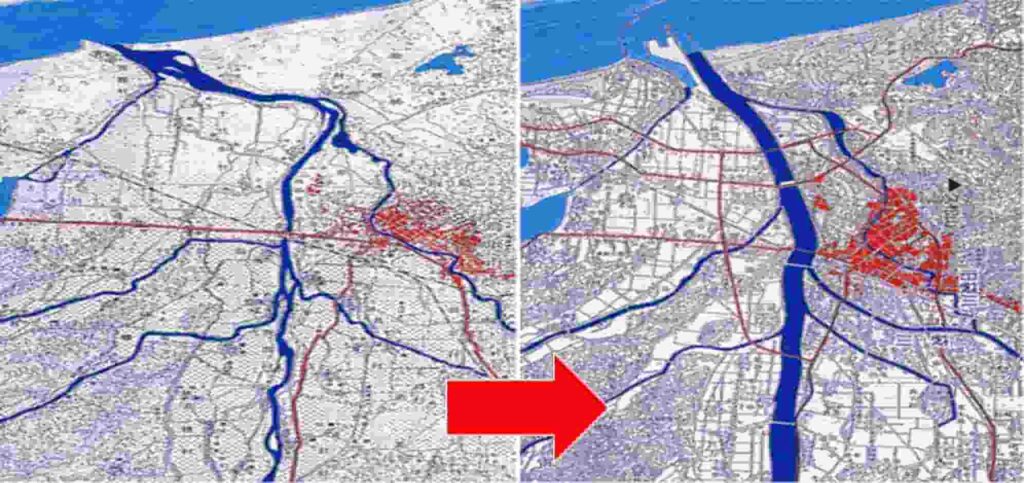

しかし、12年(1923)9月、鳥取県は台風に襲われ、千代川・袋川では堤防が決壊し、鳥取市街地で死者11人・流壊家屋57戸の被害を出した。これにより、改修工事促進の運動が再燃して結局計画通り進行することになったのである。元々千代川は鳥取市秋里附近で大きく右回蛇行していたが、改修で海へ向かって直進する水路を開いた。袋川は蛇行を重ねながら鳥取市街地を貫流していたが、改修で鳥取大杙附近から山陰線千代川鉄橋附近で千代川へ合流する新袋川を開いた。

千代川は当時の内務省の直轄工事で、昭和6年(1931)完成通水、新袋川は昭和9年(1934)通水した。湯所から浜坂地内の千代川合流点までは昭和49年(1973)に完成した。これらによって、市街地の水害は著しく減少している。

また、地球温暖化などによる100年に一度の大雨・大洪水を予想し、狐川周辺の低水地区の洪水時防災事業として、「浜坂遊水池事業」が平成13年(2001)より住民参加で企画され、平成22年(2010)に完成した。大雨で狐川水位が急上昇し袋川に排水しきれない場合、狐川の水を重箱池(丸山~浜坂間の15ha)にサイフォンで流し、水かめにし川上の住民を守る。平素は遊園地で、重箱の緑を生かした親水公園である。 (参考 「百年の年輪」・「鳥取県の地名」))

新千代川は古代よりその氾濫で苦しめられてきた鳥取平野に平穏と繁栄をもたらした、が、一方で旧千代水村を二つに切り裂きもした。「江津村と晩稲村はとても仲が良く(中略)、田んぼも隣り合っていたので心安く話し合っていたが、新千代川で仕切られたため、遠くの人になってしまった。」 (「千代水村誌」)

この分断によって、後に江津村は従来の千代水地区から離れ、浜坂地区に属することになる。

大正7年水害の浜坂・江津の被害

「浜坂にも大きな浸水被害があった。水についた中、安全だった家に舟で家具などを運んだ」という。(浜坂聞き取り) 恐らく、千代水地区と同等の被害があったのだろう。

「千代水村誌」によると、江津はこの大水で畳の位置までついたといい、人が流れていて助けを求めていたという。晩稲村では、最も高位置の屋敷以外はみな、畳の上二尺(60cm)以上となった。村の殆どが助かった屋敷の養蚕場に避難して一夜を明かし、南隈では三日間水に浸かり、畳の上四尺(120cm)浸水し、仏壇を天井裏に吊り下げたり、牛を床上に上げていたが、その牛の腹まで浸いていた。想像を超える浸水高である。

村下の家の者の話によると、家が流れてきてその上で「助けてくれえ」と叫ぶ者があったという。

15.千代川の付け替え工事

千代水村の存続議論

千代川改修は、大正10年(1921)千代川改修期成同盟会の設置から始まった。新千代川河川敷として買収された田畑は、徳吉、安長、秋里、江津、晩稲の合計で78町歩である。秋里は29町2反、江津は22町1反で最も大きく、ほとんどの家が1町歩減り、江津には耕地がセロになった家が6戸生じた。当時はほとんど専業農家であった。各家とも1町3反くらい耕作しないと生活が苦しかった時代である。当時の千代水村(6部落)の耕地は390町歩、うち、78町歩が失われることになり、村が存続できるのかと村議会で議論されたという。

(参考「ふるさと城北の宝」・「浜坂の歴史・文化を聴く会」)

「千代水村のうち、特に秋里、江津部落民の打撃が大きく(中略)江津には一畝も残らなかった農家が6軒もできたのである。農業に生きる多くの者が田を失い生活できなくなったものも相当あったらしく、また、千代水村としても税収が減り、村の存立が維持できるかどうか論議された。」・「この他に江津村及び晩稲の神社移転、墓地移転、安長村の3軒も移転もあった。」・「昭和2年(1927)の千代川付け替え時は小作権というものが無く、内務省は地主に用地買収費を支払って新千代川を無事竣工しているものの、そこを耕作していた小作人には補償費が全く支払われなかったので、ある家の場合、河川改修前の一町歩六反の耕作地がわずかに六反になってしまい生活が苦しくなった」という。 (「千代水村誌」)

新千代川の掘削工事

新水路の設計は、大正7年と12年の洪水の出水量を基本に、計画高水流量というのをはじき出し、これに耐えられるように堤防の高さ、幅、川幅が決められた。工事には当時としては最新鋭の土木機械が総動員された。まず、エキスカー掘削機、国産ながらひとかきで土砂1.2トンを掘るショベル21個がついていて自動的に回転、1分間に54トンもの土砂がすくえた。

掘り起こした土砂を運ぶのは20トン級蒸気機関車と5トン級ディーゼル機関車。土砂を満載したトロッコを10~20台牽引して走った。いずれも外国製で、昭和35、6年まで全国各地の土木工事に活躍したが、今はほとんど姿を消している。これらの機械が両岸に配置され、互いに工事の進行を競ったという。

機械と並行して人海戦術による掘削も行われ、近郊農村から少ない時で一日約百人、多いときには5百人も作業に出た。工事に従事した鳥取市秋里、農業○○賢太郎さん(明治39年生)は語る。『みな朝早くから腰弁当で出かけて日没まで働いた。(中略)いまのように8時間労働ではなく、ただもう働け働けで夏などは12時間も働かされた。雨が降っても休みがあるわけではなく、ぬれた作業衣を蒸気ボイラーの余熱で乾かしながら作業したものです』。(「千代水村誌」)

昭和9年の被害と河口工事

こうした急ピッチの作業で江津から八千代橋まで3.7キロ、平均幅313メートルの新水路が通水したのは昭和5年(1930)6月29日だが、昭和9年(1934)9月21日、室戸台風で旧袋川が氾濫する。このときも鳥取市は水害にあっている。

改修がほぼ終っていた千代橋の下流域は、さして被害はなかったが(中略)新水路に全部流れ込むはずだった千代川の水が旧水路や袋川に逆流したため、低地帯が水没した。逆流は河口の漂砂によるものだった。 被害記録では、「鳥取市の浸水四千戸、倒壊・流出二十五戸、死亡七名、負傷者二十五戸、死亡七名、負傷者二十余名」の中に、「元中乃郷村(浜坂・覚寺・円護寺)浸水三十戸、円護寺倒壊九戸」(9月23日『鳥取新報』)とある。 この水害がきっかけで、河口の改修を求める声が高まる。しかし、工費が予算化されたのは8年後の17年(1942)である。

だが、これも太平洋戦争の激化で未着工のまま歳月が流れ、やっと着工の運びとなったのは戦後の昭和24年(1949)のことで、このとき、河口の東突堤などが築かれた。また、昭和49年(1974)から58年(1983)にかけ、千代川河口部閉塞による洪水を防ぐため、河口を約800m東へ付け替え現在に至っている。 (参考「千代水村誌」・「千代川史」・「千代川の主な河川事業」)

16.島崎藤村の鳥取の印象―水害で「ゆっくりやろう」

島崎藤村も「山陰土産」(昭和2年7月8日からの12日間の旅)の中で、宿泊先の小銭屋旅館(当時大工町)を、宿が古風で親切でおっとりしていること、料理の味のこまかいところを大変褒めながら、「鳥取は非常にゆっくりした町である。そのゆっくりしたのは、水害に度々悩まされる。八年に一度平均にしてある。それが大正元、七、十二と間隔がせばまってきている。水害のために急ぐに急げなかったのであろう。だからゆっくりやろうぜというのが市民の感じだ」ということを書いている。洪水は市民性にも影響を与えたのだろうか。

「― 旅の窓よりこの山陰の都会を望んでみたとき、そういう味のこまかいところが鳥取かとも私には思われた。(中略)いろいろ見るべきものも多いようであるが、鳥取の特色はさういう表面に現れたものよりも、むしろ隠れて見えないところにいいものがあるように思はれる。

(中略)過ぐる幾十年、ゆっくりとしかも確かな足取りで歩いてきた町を、山陰方面に求めるなら、誰しもまづ鳥取をその一つに数えよう。土地の人達は急ごうとても急ぎ得なかった原因を、主に千代川の氾濫に帰する。(中略)三百八十年間に四十八回の大洪水に襲われたという、いいかえればこの地方は八年に一回の大洪水に襲われ、市民の生活はその都度破壊されていくという惨憺たる状態にあったということである。それほど自然と戦い続けてきたこの地方の人達は何か地味な根強さがあるように感じられるというのも不思議ではないかもしれない ―。(以下略」 (「城下町鳥取誕生400年」・「鳥取市七十年」)

Ⅱ.明治大正・昭和初期の浜坂地区

1.町村制施行―中ノ郷村と千代水村誕生

(旧)中ノ郷小学校の設立

明治22年(1889)、県内に市町村制が施行され鳥取市が成立し、浜坂村、覚寺村、円護寺村は中ノ郷村として発足した。中ノ郷村は独立したが小学校は従来のまま久松小学校へ委託され、明治34年(1901)、ようやく中ノ郷小学校を覚寺に設立し、委託を解消した。

当時は児童数僅かに56名に過ぎず単級学校であった。明治42年(1909)4月、義務教育が6年に延長されたが、このときの児童数は155名に増加している。大正13年(1924)12月、高等科併置のため校舎を新築し、翌14年4月1日、中ノ郷尋常高等小学校と改めた。(「新修鳥取市史」) 当時の浜坂地区の教育環境を思うと、城北小、浜坂小、中ノ郷小、中ノ郷中学校設立と近年の当地区の発展は奇跡のようである。尚、この町村制施行で千代水村 (徳吉村、安長村、秋里村、江津村、晩稲村、南隈村)が賀露から分かれて独立した。

2.郡制施行―中ノ郷村は岩美郡下へ

明治29年(1896)4月1日、郡制施行(郡の再編)で、邑美郡、法美郡、岩井郡の区域をもって岩美郡が発足し、邑美郡、法美郡は廃止された。後に中ノ郷村が昭和8年(1933)に鳥取市に編入されるまでの約35年間、浜坂は岩美郡に属することになる。 (「岩美郡」・「邑美郡」)

3.当時の浜坂地区のくらし

明治30年(1897)代の頃の市鳥取市の人口は3万2千人台で、街路は狭く、洪水の恐れがあるために止むなくつけた低い二階家の並ぶ街であった。朝夕には日本海の海鳴りが聞こえ、火の見櫓の鐘が全市に時を報じたくらい静かな街であった。

市民の飲料水にもなった袋川は清く流れて市民はのんびりと釣糸を垂れ、また春は延縄で鰻を、秋にはかにたもを下ろして川蟹をとった。夏は子供らはここで水を浴び、しじみ貝をとった。朝市は路上に魚笊を並べる漁婦たちと買い手で賑わった。(「鳥取市七十年」)

何とも詩情ゆたかな明治鳥取の情景である。

「浜出」と「舟出」

「藩政時代、藩主は袋川のお乗り場(現湯所町旧交番附近)から川を下り、十六本松・千代川で清遊したという。明治以降にも市民にこうした風習が伝えられ、砂丘に出ることを「浜出」と称し、春になると浜坂の小すりばちや、十六本松に出かける人が多かった。

十六本松の対岸には賀露の港、鳥ケ島などがあって素晴らしい景色である。袋川と千代川が合流していて船の便もよく、砂丘に遊ぶものはほとんど十六本松の日陰を目指してやってきた。十六本松は、小学校の遠足、運動会、海水浴、職場や町内会の運動会、懇親会、家族連れのピクニックなどで大盛況であったという。また、「舟出」と称して船で砂丘へ出る家庭もあった。千代川まで出て、舟から投網を打って、いな・こい・あゆなどを獲っては舟で料理する、酒宴を張り、歌や俳句を詠むなど、趣向は様々であった。夕暮れ時、浜から帰る屋形舟は、赤い提燈をかかげ、それが水に映える風情は、昔を知る人の懐しい思い出となっている。夏の宵は、納涼舟で賑わい、涼しさを求めたという。

昔の袋川は、きれいな水で、飲み水にも使ったが、大正の終わりごろまでは毎冬、若桜端と智頭橋の間で寒中水泳大会が行われた程である。花のトンネルで有名だった袋川土手の桜は、日露戦争記念に若桜橋まで、それから下流は大正4年(1915)御大典記念に植えて完成したが、以後、この土手道は市民の散策の場となり、袋川にはボートが浮かべられるなどの情景が見られた。しかし、上水道(大正4年)が出来ると、飲み水として使われなくなり、昭和9年(1934)に新袋川がつくられてからは水量も減って、袋川は単なる排水路になり、市民から顧みられなくなっていった。」 (参考「鳥取県史」・「鳥取市七十年」)

浜坂・江津では舟が村人の脚

明治から昭和初期にかけての人々の近隣への交通手段はまだ徒歩が中心である。

子どもたちは皆歩いて学校へ通った。

荷運びは荷車か馬車であった。道路は土道や砂利道である。現在のような道路舗装が始まったのは昭和40年(1965)代のことである。人力車や乗合馬車、自転車の普及については既に触れたが、こんな中、浜坂や江津は千代川と袋川という水運に恵まれて舟を使うことが多かった。明治12年(1879)の浜坂村は家数101に対して船24(共武政表)とあり、4,5軒に一艘の舟を所有していたことになる。用途は主に千代川対岸や鳥取市内への交通・運搬手段として利用していた。

浜坂では昭和30年頃まで 「橋がなかったため、川向こうの浜坂の畑に舟で渡っていった」(浜坂聞き取り)という。江津は地理的に更に好条件であり、江戸から明治時代まで鳥取と賀露間の中間に位置して舟の往還で賑わった。(「鳥取市七十年」)

「江津村では、賀露や岩戸の鰯網舟の海に使用できない古舟を四、五艘組合にて購入し、これで鳥取市に交通し居りたるものであります。」・「前を流れる千代川は、四、五メートル位の深さであって、米俵二十俵を家からかつぎ出して舟に載せ、袋川をさかのぼり、鳥取市若桜橋の位置で米俵をおろし、そこから大八車で鳥取駅構内にある県農業倉庫に納めたことがある。」・「昭和二年頃、○○義信家の現在の長屋を建築した。鳥取市材木町の大工さんの家できざみ、江津まで船で運んだという。」・「千代川が付替え(昭和7年完成)られるまでは、十六本松から晩稲の田んぼの耕作に舟で渡ってきていた。」(「千代水村誌」)

これらの話からも日常的な舟の利用が分かる。

安長・江津の渡しと八千代橋

現在の秋里と安長に架かる現在の鉄筋コンクリート製の八千代橋(総延長360m、幅8m)ができたのは昭和6年(1931)の新千代川通水のとき、千代川改修の附帯工事としてである。それまではそこから数百メートル上流に明治31年(1898)に八千代橋は架けられていた。近世にいう伯耆街道である。それまではここには渡し舟「安長の渡し」があった。

江戸時代は軍事的政策で主要な街道を結ぶ川には橋を架けないのが原則であり、千代川には以下の渡しがあった。一ツ木渡し(現河原橋附近)、円通寺渡し(現円通寺橋)、源太渡し(現源太橋で昭和26年・1951に鉄筋コンクリート橋が架かるまでは昔ながらの”渡し”があった)、古海渡し((昭和7年・1932)に鉄筋コンクリートの千代橋が架けられた)、安長渡し、江津と浜坂の間の江津渡しである。

明治5年(1872)頃、「安長の渡し」付近に私設の木橋が架かり始めた。

この橋は長さ72間(131メートル)、幅6尺5寸(1.97メートル)という板橋であった。さらに上流の古海村にも私設の橋があったが規模としては同じようなものであったらしい。安長の橋の施主は士族であり、古海村の橋の所有者も士族と推定されるので、明治維新の幕府の瓦解から禄を失った士族たちが収入の道を得るため、橋に目をつけたと考えられる。

しかし、もくろみ通りにはなったかどうかは分からない。なにしろ、改修前の原始千代川に架けられたものである。自然堤防を利用したもので高さもない。ちょっとの増水にもすぐ押し流されてしまうのである。

明治5年(1872)の安長の私設橋は11月に完成したものの、翌年10月には流されている。それでも流された直後に修復されて、「仮橋成るに及びて人々はその便利を得たり」と、橋が架かったことは画期的なこととしてその利便性を認めている。

「鳥取市七十年」によると、明治28年(1895)11月市議会で鳥取賀露間県道変更の意見書が知事宛に出されている。

行徳から千代橋を渡って千代水に下る県道賀露線を、茶町-鋳物師町-西品治-安長に変更し、八千代橋を架けて欲しいというものである。明治31年(1898)5月の新聞によれば 「私設にまかせ安長橋は、老朽のため昨夏以来通行止めとなり、いまもって渡し舟である。既に県道に編入されていることでもあり、鳥取市五百円沿道各村で壱千五百円の寄附もあって近く架橋される見込み」と報じている。私設の橋賃は2文であった。このときにできたのが明治31年の公共の旧八千代橋である。ただし、これも木橋で大正元年の洪水で流出した。

このように鳥取市の要路に当たる千代川の橋は、城下の防衛線政策と、また、「暴れ川」の洪水の両方によって永年架かることがなかったのである。 (参考「千代水村誌」・「千代川下流域とその周辺」・「鳥取市七十年」)

一方、千代川改修後も浜坂と江津をつなぐ橋は長い間の懸案となっていたがなかなか実現しなかった(「鳥取市七十年」)。浜坂小学校前に車両が通る『浜坂江津橋』が架かったのは近年(昭和62年・1987)のことである。

-1024x657.jpg)

農村の食事事情

明治から昭和初期にかけて、現代のように白米というのは地主層のみであった。普通は米と麦を混入した麦飯で、しかも半々は良い方で、米をつくる百姓はさらに麦が6とか7の割合を食べていた。しかも、米でもくず米とか青米のものとかを食べ、他は売っていた。さらに、米や麦以外に、いも・菜葉などを混入し、ときにはこれらを粥にして食べた。

また、くず米や青米を石臼で夜なべにひいて粉をねって菜葉の汁の中に入れたり、「おやき」にしたり、よもぎや里芋などを混ぜてつくったものを薪火のいろりの中で焼いて食べたりして食事を終えるということは珍しいことではなかった。

副食の主なものは、自家製の味噌、野菜の煮物、醤油・味噌の漬物、梅干、時には魚の乾物・塩の魚等で、栄養バランスとは無縁の主食(米)をとるための食すすめの役割にしか過ぎなかった。 (「用瀬町史」)

「不作の年には、伏野までサツマイモを買いにいったり、屑米で作ったヤキモン、ダンゴ等を食べたという。」 (「千代水村誌」江津部落雑話)

こんな暮らしの中で、おやつに菓子を買って食べるなど思いもよらぬことであった。

明治から大正になっても農村では山野にある栗とか椎などの木の実、野草の茎などが「菓子」であった。明治時代の白砂糖は久しくサッカリンなどの人口甘味料と同じように生薬屋で売られており、薬と同じ貴重品でとても庶民の口には入らなかった。農村で餅、おはぎなどに砂糖が使われ始めたのは明治も末期のことで、それもドロドロの黒い砂糖で容器も桶や壺であった。これが黄褐色のものになったのは大正も半ばを過ぎてからである。この頃から村に駄菓子屋が出来始め、大豆を飴でつないだまめ棒、粟のねじり棒、煎餅、らっかん、飴玉などが姿を見せた。名の知れた祭りや縁日には板あめも売られた。(「郷土とっとり激動の100年」)

囲炉裏端が暮らしの中心

明治の頃、農家の暮らしの中心はイロリ「(囲炉裏)であり、家族や来客の飲食はもちろん、冬になれば家に住む者はネコもシャクシもイロリのまわりに集ってきた。神棚を背にした炉ばた正面が主人、右手が来客、左手が主婦などと厳格に席が決まっていたようである。このイロリの薪火で煮物や焼き物をし、三升ナベ・五升ナベをいつもかけていた。どのナベのシリも真っ黒なスス(煤)がつき、「鳥取市でも大正の初め頃は袋川の流れにもナベのススが黒々と長い列をつくって浮かんでいた」という。(「郷土とっとり激動の100年)

大正・昭和に入ると、イロリは消え、竈(くど=煮炊きする所)に替わっていったようである。

一年分の薪木とり

炊飯や調理に電気やプロパンガス機器が普及するのは昭和30年(1955)代であり、それまでは薪が中心で、七輪の炭や練炭も併用していた。浜坂は上ノ山、鳥打山、他と薪木は豊富にあり、「村人が総出で多鯰ヶ池の山(浜坂の土地)で1年分の薪木を切り、それを皆で分けた」・「子どもの国や丸山周辺の国有林で、営林署が松の下枝を切るときには、出かけていって枝を分けてもらい保存した」(浜坂聞き取り)。一方、山の無い江津などは舟で対岸の浜坂や覚寺へ薪とりにきたという。

「南隈村が年間分の薪木を作るのに、3月に覚寺の山を買っていた。山の所有者と契約するのは殆どが覚寺村の世話人経由であった。覚寺村から丸山の奈佐日本之助の墓辺りまで車で運び出し、翌日、賀露から舟を借りるのである。賀露港附近を出発し、江津の北側の旧千代川を通って袋川に入り、前日精出した丸山の薪木を舟に載せる。百姓仕事ばかりの者でも舟をこぐことをできたらしい。賀露まで下り、賀露で荷揚げをして再び車に乗せて南隈まで運んだ」・「陸路の場合、大八車で八千代橋を渡り、田島、湯所、丸山、覚寺と約11kmあった」(「千代水村誌」)。

村に電燈が灯った日

本県初めての電気事業として設立されたのが明治39年(1906)、翌年40年5月、雨滝の水流を利用した発電で鳥取市内に点燈したことは先に紹介した。浜坂や江津などの農村地域はどうだったのだろうか。

「大正9年(1920)、鳥取電燈会社より江津も電灯を建設する希望あらば建設費として金4百円を寄附なせば速時建設に着手すると申越され、これを村民に諮りたるところ、一同賛成せられ(中略) 会社は電柱を建設することに着手し、8月より内線工事に着手、9月には点灯する運びになりました」(「千代水村誌」)と、江津村に電燈が灯ったのが大正9年(1920)。鳥取市に電燈が灯ったのが明治40年(1907)であるから、遅れること十数年のことである。今から百年昔のことである。

同じ千代水でも徳尾村はもう少し早かったようだが、電気がきたのは夜間だけだったようである。 「大正6年(1917)は昼には電気がこなかったので〇〇長平さんが当時、ラジオが5軒有ったら昼でも電気が来るから買おうと話していたという。」 (「千代水村誌」)

「浜坂は遅かった。村に電柱トランス(変圧器)は一つのみで、そこから全戸に配電されていたため、各家では『蛍の光』と呼ぶほどのか弱い電灯の明かりだった。大応寺で映画会をやるときは、村中の明かりを消した。昭和25年くらいのことである。」・「戦後、電話は村に1軒のみであった」。 (浜坂聞き取り)

電気が来るまでは街灯はなく、夜になると各農村は真っ暗になり、外出時は灯油ランプ・ランタンやろうそく提灯を使った。

江戸時代以前から続く夜の闇である。石油ランプが日本に入ったのは江戸末期の万延元年(1860)とされ、それまでは菜種油を灯明皿に入れ灯心をつけて点火し、燈台に載せた。石油ランプは、その明るさが賞賛され明治10年(1877)代には都市部で、明治30年(1897)以降からは地方にも少しづつ浸透していき、電力が普及するまで一般家庭の照明をロウソクと二分していた。しかし、このランプも米1升が3銭あまりの頃1個3円もしたのでなかなか普及せず、農村でロウソクと種油は明治、大正、昭和になってもその命脈をたたれないでいた。

また、マッチが一般の暮らしに取り入れられたのは明治も末期で、10年(1877)頃にはまだ魔法視され、人間の骨で作るらしいと噂されていた。これが”スルビ”(マッチのこと)と呼ばれて農村に入ってきた頃、同じように石油ランプが使われ始めたのである。マッチが一般化するまでは、ヒウチイシ(燧石)やヒウチガネ(燧金)が使われていた。 (参考「郷土とっとりの激動の100年」・「昔の灯りと暖を取る道具」)

浜坂砂丘の雪を「寒氷」として夏売る

電気冷蔵庫が家庭に普及し始めたのは昭和35年(1960)以降の高度成長期である。それまでは明治31年(1898)頃に日本に初めて登場した「氷箱」(氷式冷蔵庫)で、氷屋さんから氷を買ったり配達してもらっていた。これも地方での普及は昭和初期以降、かつ、一部の家庭のことであった。

明治20年代(1987)、まだ製氷会社のない頃、米子には「氷水屋」があった。岩倉町の○○弁次郎さんは大山寺の藤谷十軒という坊さんと組んで、大山の雪を冬の間に囲ってもらっておき、夏になると、それを馬車で運んできて、包丁で削り、づっかき氷にして、砂糖や蜜をかけて売った。茶碗に1杯が1銭か2銭であった。その頃、鳥取では浜坂砂丘に大きな穴を掘り冬の間にうんと雪を埋め込んで、その上に砂をかぶせて夏まで囲いカンコオリ(寒氷)とよんで売っていた。 (「郷土とっとり激動の100年」)

当時の鳥取は、今では考えられないほどの豪雪地帯であった。「一階は雪で埋まり、二階の窓から出入りした」(浜坂聞き取り 90代郡部出身) 「屋根からズリ落ちた雪にトンネルを掘り別棟の台所と行き来した」・「雪が凍ると田んぼの中を歩いて学校へ行った」(同80代)・「1~2mはザラ、屋根から落ちた雪が軒まであった」(同70代)・「冬の小学校の体育はいつも雪合戦だった」(同 60代)

生活水―砂丘湧水や井戸

鳥取市の水道事業は大正4年(1915)に開始しているが、全域に普及するのは昭和30年(1955)代のことである。それまでは井戸水が一般的であった。江津の旧家にはほとんど井戸が掘られている。

一方で浜坂は砂丘からの湧水が豊富で、地域住民によると、「一年中冷たく水晶のように透明な水が水路を流れており、これが村の飲み水や野菜を洗うなどの生活水に使われた。村背後の上ノ山からも湧き水が染み出て水には困らなかった」 という。その他の家は5~10m程度の井戸、又は裏山の下がり水等、場所によりいろいろ異なる方法を併用して生活を営んでいたようである。(浜坂聞き取り)

藩政時代の市中、渇水時には、井戸が使えなくなるため袋川が飲料水の貴重な供給源となった。そのため、出会橋より上流での馬洗い、水浴、洗濯、肥舟の出入りなどを厳禁とする五ケ条の袋川法度が発令されている。さらに、鳥取大震災(昭和18年・1943)、大火災(昭和27年・1952)時は、袋川の水を朝早く汲んで、飲料水にしたり、生活用水に使ったとのことであるから、浜坂の砂丘湧水は天恵というしかない。

鳥取大火災の罹災者住宅「高砂集落」では、集落が撤去される昭和40年(1965)頃まで鳥大砂丘研究所入口の湧水を飲み水・生活用水として使っていたという。浜坂すりばち横と、砂丘研究所入口の湧水近くには、それぞれ浜坂水神と砂丘水神が祀ってある。

浜坂村の災害

「明治26年(1893)9月7日朝、大音響で土砂崩。山裾にあった森田、森田(分家)、森下、米原は大被害を受けており、森下家は、夫婦死亡、米原家は、ヨノミの木に落下してきた松の大木が横たわり、土砂が他方に流下して命拾いした。今も神さん棚にヨノミの木の板をまつっている。森田分家は市内永楽温泉町の丸茂旅館さんであり、他の3軒は村の平坦な所に移っている。」 (「公民館浜坂」)

大正7年6月に『浜坂大火』(「鳥取市七十年」)とある。「その頃だったか、家3軒が焼けた」(浜坂聞きとり)その火事が「浜坂大火」を指すのかどうかは不明である。

4.暮らしの変化

四十連隊と近代化

明治30年(1897)、鳥取に四十連隊ができてからは、衣、食両面の近代化が急速に進んだ。近代化された軍隊の存在が大きな影響を与えたようだ。

明治7年(1874)、県の学事係の役人がはじめて洋服を着て開蒙学校を視察した。そのとき生徒も父兄たちも洋服姿の人間を見るのは初めてのことであり、「西洋人が生徒の生き血をとりにきたのだと大変な騒ぎになり、先生たちのとめるのも聞かないで子どもをつれて帰る親があった。中には竹やりまで持って子どもを迎えにきた親まであったとのことである」(「郷土とっとり激動の100年」)このような明治初期の珍談は県下いたるところで残されている。

ちょんまげ時代の髪結い床が理髪店とか斬髪屋と呼ばれるようになったのは明治18年(1885)頃で、明治20年(1887)代になると鳥取でもフランスから伝わったバリカンが使用されるようになり、丸刈り、五分刈り、はさみ刈りなどはほとんど今日に近い型ができてきた。

「鳥取市七十年」によると、大量の洋服姿を鳥取市に見せたのも四十連隊の兵隊であったし、明治33年(1900)頃立川通りには兵隊を顧客とする散髪屋が13軒もできて繁盛したとある。 (「郷土とっとり激動の100年」)

毛断(モダン)ガールと洋服

女性の髪形と服装の変化は更に遅れている。昭和になってようやく断髪が新しい女性の風俗として見られるようになり、「毛断(モダン)ガール」と呼ばれるようになった。鳥取市に初めて断髪女性が現れたのは大正6年(1917)頃で、西町のアメリカの宣教師のところにいたアメリカ女性である。

昭和3年(1928)には鳥取市内にヤマト美粧院が開店し洋髪が流行を始めた。同店がパーマネント機械を入れたのが昭和13年(1938)頃で大盛況だったという。女性の洋服は明治から大正の初めは上流婦人の正装か、特別な職業婦人に限られていた。文明の利器として時代の先端を行った電話交換嬢も、明治41年(1908)に鳥取市に電話が架設された頃は和服で、その姿は大正末期まで続いた。女子の新しい職場で早くから洋服を取り入れたのはやはり軍隊と深いつながりがある日赤看護婦が皮切りであった。

昭和になると、女学校の制服が袴から軽快なセーラー服等に変わっていき、世間の女性たちも洋装を取り入れ始めた。一般農村では、 和服以外では昭和4年(1929)頃から「じんべ」のような簡単服「アッパッパ」が広がった。しかし、昭和16年(1941)太平洋戦争入りとともに「筒そでにモンペ」が国が半ば強制する婦人標準服となっていった。(「郷土とっとり激動の100年」)

歌手の淡谷のり子は、戦地で慰問演奏の際に「もんぺなんかはいて歌っても誰も喜ばない」「化粧やドレスは贅沢ではなく歌手にとっての戦闘服」と、もんぺを穿かずステージ衣装で出演し、当局から睨まれる一因となった。

食事の変化―肉食やパン

昭和の初め頃まで、県下の山村では冬の兎狩りなど以外は鶏肉のほか殆ど口にしなかった。兎も一匹と四足仲間の呼び方をしないで一羽、二羽と数えていた。このような農村生活者の戒律とでもいうべき肉食を進めたものは洋服などと同じように軍隊であった。

秋季演習で農村に民泊のとき、はじめて兵隊から牛肉を食べさせてもらったという人たちがいた。日露戦争を機に鳥取、米子両市でスキヤキが愛用されるようになった。パンが農村にまで知られるようになったのは、やはり四十連隊ができた明治30年(1897)以降のことである。

鳥取市で亀井堂がパン製造をしたのは明治36年(1903)で、「その頃は、まだパンを食べると目の色が青くなるとか、髪がちじれるといってパンを食べない老人が農村にいた」という。昭和25年(1950)には米国政府からの寄贈で小麦粉のパン、ミルク(脱脂粉乳)、それにおかずの学校給食が始められ、そこから徐々に日本の子どもたちの嗜好が米からパンへと移っていくのである。 (「郷土とっとり激動の100年」)

.jpg)

.jpg)

2.jpg)