平成元年ー22号

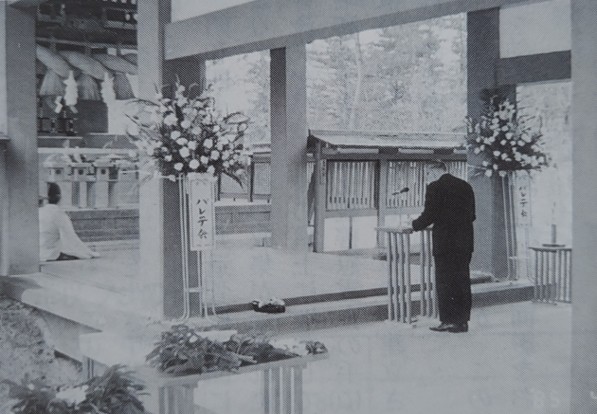

第17回バレテ会慰霊祭

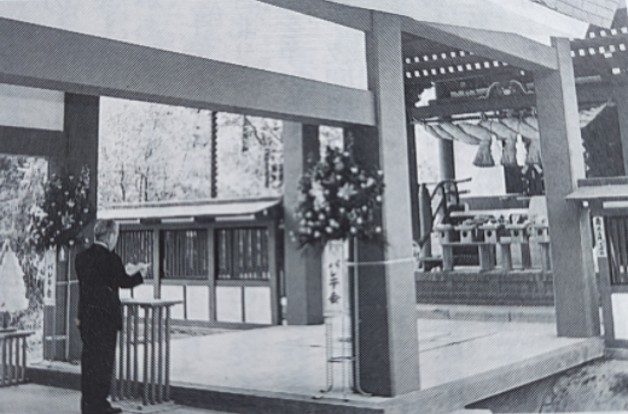

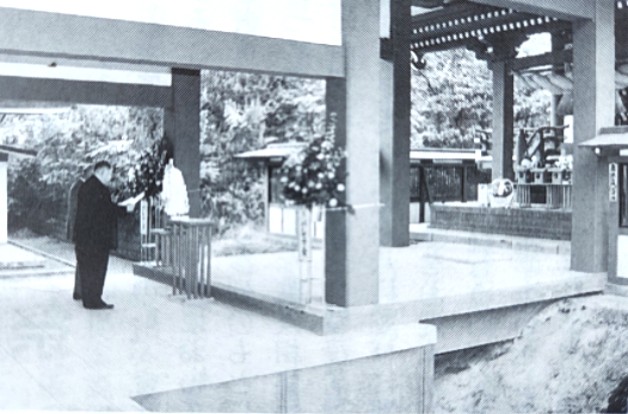

4月9日、前日の雨もあがり、穏やかな小春日和に恵まれ、日本海より吹き上げる風もやわらかく絶好の慰霊祭日和となった。県外からの十数名の方は、神社横の国民宿舎砂丘荘に一泊され、再会に話がはずんだようであった。120余名の参列。

平成元年度慰霊祭参加の記(一部抜粋)

生還者 (広島市)

鳥取の慰霊祭の前日、砂丘荘に宿泊し、そこでの夕食会で貴重な出会いを得ることができた。

それは、バレテの聯隊本部の谷で一緒に過ごし、共に転進した故藤井衛生准尉の未亡人に、初めてお会いできたことである。

転進の山中で体力消耗甚だしく、これ以上ついて行けないから先に進んでくれという故准尉をやむなく残し、畠中氏と二人で聯隊本部と行動を共にした。

以来、転進の苦難の山中を思い出す度に、相すまぬことをしたという悔悟の念は心の片隅にあった。戦争が人の命を如何に扱わねばならない状態に追込むかという典型例であった。平和の世では到底考えれないことである。

畠中氏より未亡人が本年3月のバレテ巡拝に参加されるので、行かないかという誘いがあり同行するのが最善と思ったが、仕事の都合で断念せざるをえなかった。

夕食の席で私の隣に招じ坐っていただいた。そして、私の心中をお伝えしようとする前に、故准尉と因縁があった私に、親しみの情を述べていただき恐縮した。畠中氏と巡拝され現地を詳しく見られ、当時の状況をよく理解されておられ、終始なごやかに何もかもお話でき、私の小さな心のしこりも氷解し誠に嬉しいかぎりであった。

未亡人は、故准尉のご両親を看取られ、子供さん養育のため激務を長く続けられ大変なご苦労をされたようである。一人の遺族の人間ドラマを聞かせていただき感じ入った。ご苦労の甲斐あって今は物心両面に恵まれ、趣味を生かしながら幸せな余生を送っておられることを知り安堵した。この出会いは鳥取行の何よりの収穫であった。

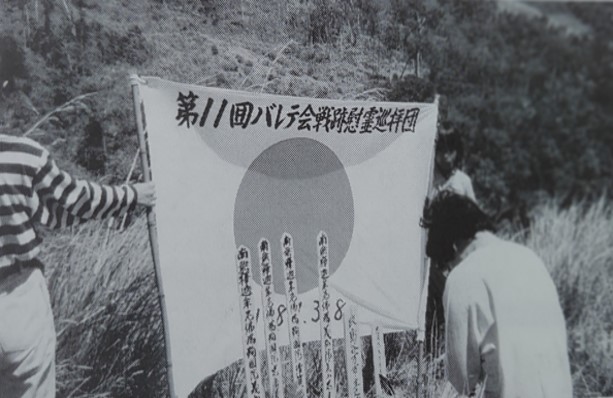

第11回比島慰霊巡拝記

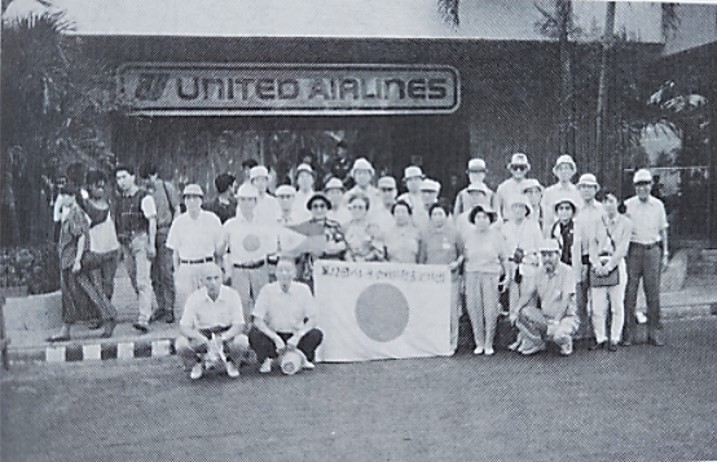

3月8日~14日。マニラ、サンホセ、バレテ峠、サンタフェ、バヨンボン、ピナパガン、比島寺、カリラヤなど。13名。

巡拝紀行(一部抜粋)

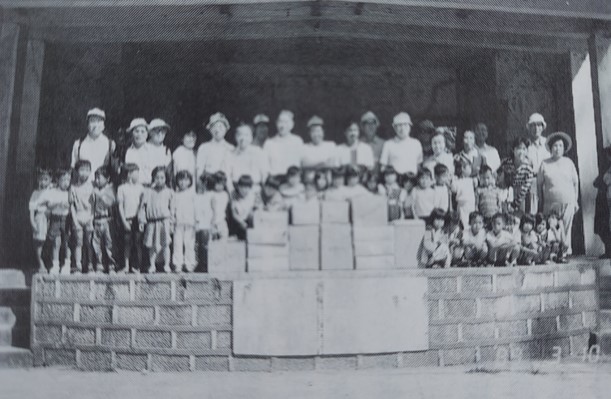

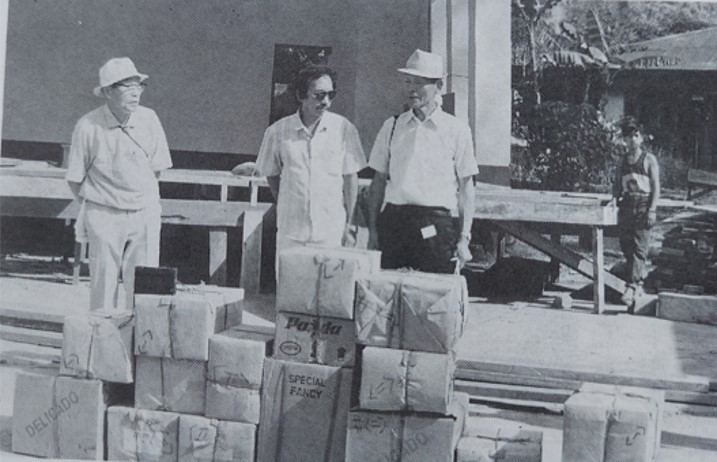

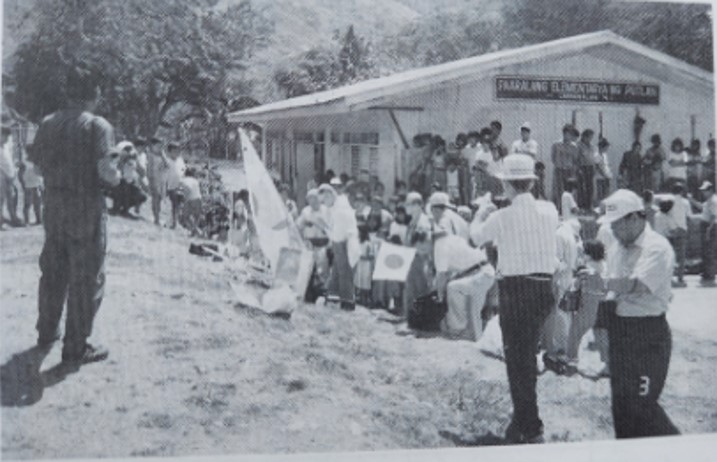

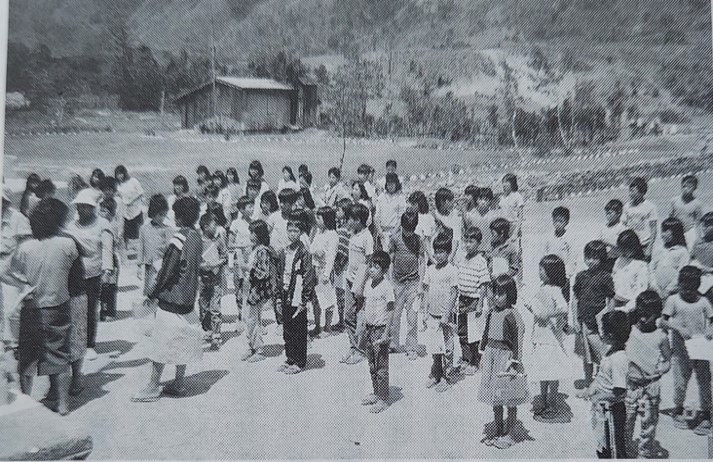

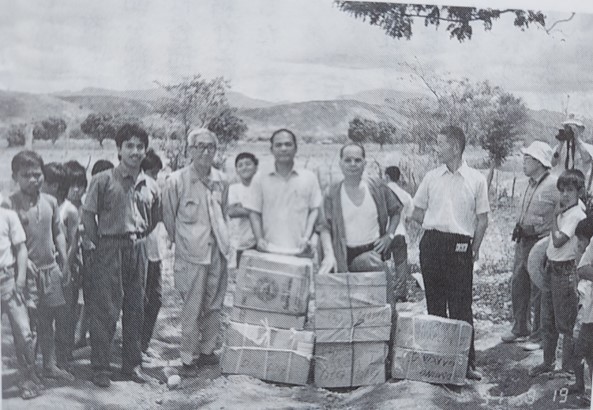

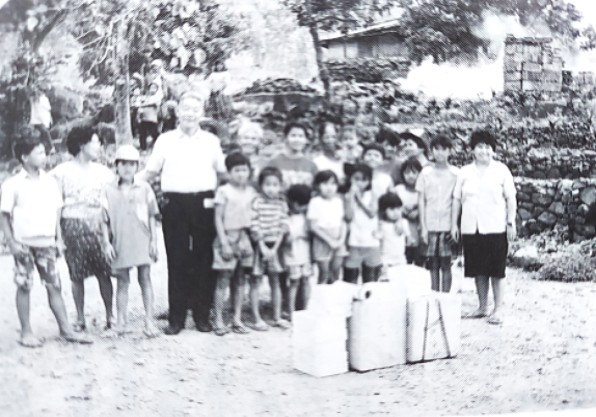

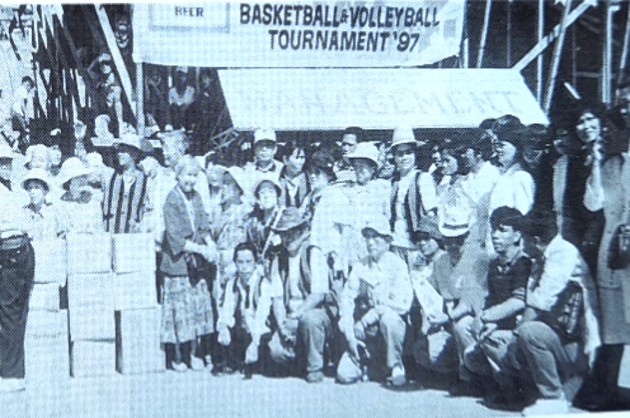

3月10日、本隊の本日の主目的は、サンタフェ及びバレテ南側の沿道諸部落の各小学校へ、文房具の贈り物を届けること。峠の慰霊碑を守るため、ささやかな日比親善で、ここの処年中行事になりかかっている。この贈り物はバレテ会に集まった浄財の中から出費している。

サンタフェでは、予め連絡がついていたためであろうか、子供たちが集まって大騒ぎ。今日は金曜日で平日だというのに、学校のj授業は休んだのだろうか。文房具の各町村への配分量は、今朝予めバヨンボンで準備していたのだが、何分種類と量が多く、現地での荷降ろしに少し時間を食う。もう少し要領のよい方法はないものか、只今山本氏の手許で検討中で、いい方法があったら助言して戴けると大変ありがたい。サンタフェでは、贈り物を前にして大勢の子供たちを囲み一同記念写真を撮る。サンタフェの町は、この五号道路を中心に、バレテ峠の山の中に十以上の部落に小学校があるのだそうである。贈り物の分配が大変である。

戦跡慰霊巡拝に参加して(一部抜粋)

遺族 (富山市)

政情不安に一抹の不安を抱きながらの一週間の旅立ちであった。母は10年ぶり、 私は23年ぶりの2回目の巡拝である。

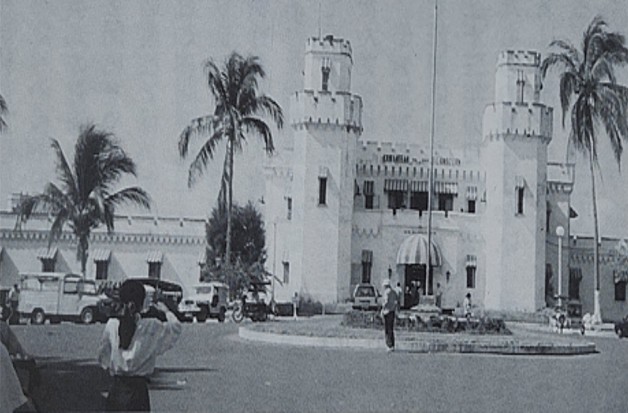

マニラ空港に到着すると、南国のギラギラ輝く太陽と蒸し暑い気温の子想に反し、期間中涼しく過し易く、これも異常気象とのことであった。マニラ市内は人口増と名物のジプニーの洪水以外は、市民の生活や住宅の様子は以前とあまり変化していないようである。

夕食を通じ懇親を深め、翌日、中部ルソンのバヨンボンに向けて出発した。市街地を抜けると緑の田園風景が広がる。水牛が穂先のない稲藁をのんびり食べている。水牛を追って耕作し、田植や獲り入れをする中でも、耕運機を使うなど除々にではあるが農村の生活も変化しつつあるようだ。期間中、西本さんの名解説は、当時の戦況が眼の当りに展開している様で、加えて同行の皆さんの「この辺りで、あの山からあの谷へ、夜中、雨の中・・・」の詳しい説明は、まるで戦死した父が、母や私に語りかけているようで、その度毎に目頭が熱くなった。

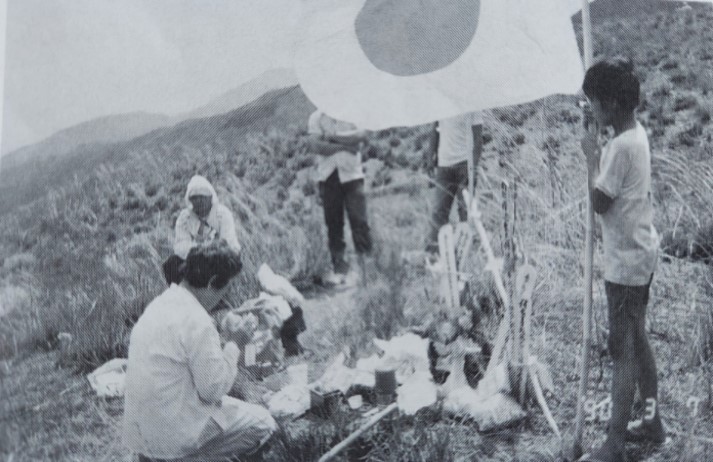

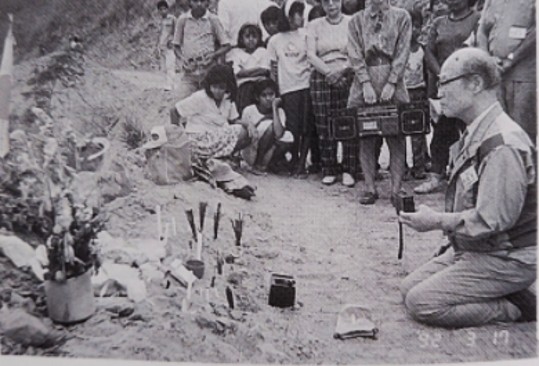

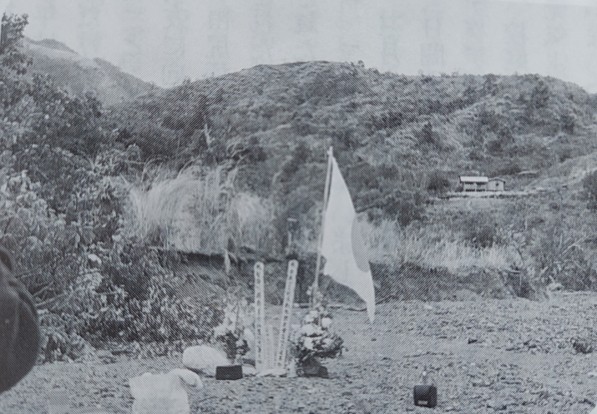

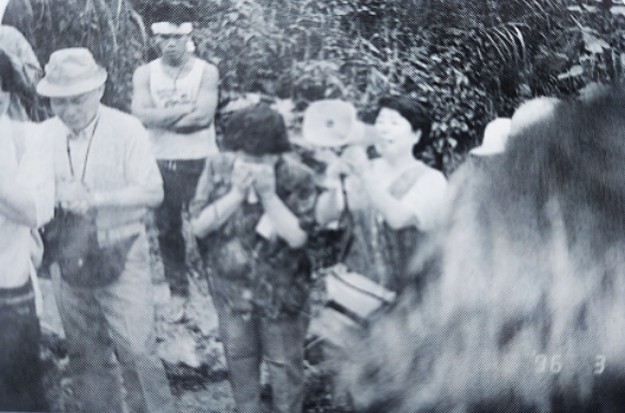

バレテ峠での合同慰霊、小学校や幼稚園の一角、又路端での個別の慰霊供養でも、皆涙なくして立っていられない感動をおぼえた。 3日目の3月10日、母と私はサクラサク方面への別行動の配慮を頂き、デコボコ道を行き着ける所までジプニーを乗り入れ、峠を望む場所で父との再会を果たした。山奥で人家も見当らないのに、どこからともなく住民の大人や子供が集り、涙する私達を温かく見守ってくれた。

バヨンポンで3泊4日し、周辺の山や谷、ほこりにまみれての川原での慰霊を行うにつれ、草や木、又集まってくる人々にも親しみを覚え、片言ながら声をかけ顔を見合わせると、数十万英霊の眠るこの地は、もう他国ではない感が強く、供物を配る陰から「やあ、よく来たな」と戦士が飛び出してくるような気がしたのは私だけであったろうか。南部ルソンの比島寺、モンテンルパ等の巡拝で全日程を終えたが、期間中、PICの西本さん、倉津さん、又添乗員の方々、そしてバレテ会の皆様の温かい心配りで、不慣れな旅と食事への不安も吹き飛び、本当に意義ある巡拝をさせて頂きました。母ともども深く感謝申し上げます。最後になりましたが、豊かな自然と人的資源を有するフィリピンが今後も平安に発展することを切望して巡拝を終えての感想とさせて頂きます。

平成2年ー23号

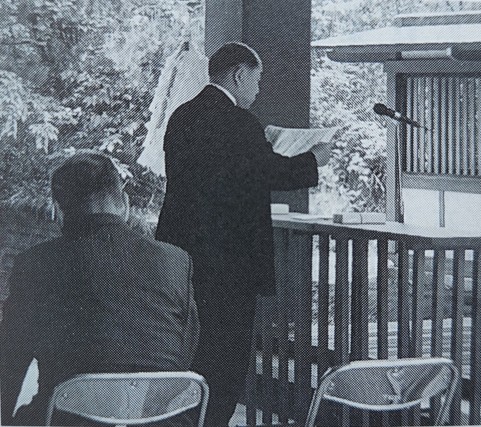

第18回バレテ会慰霊祭

4月8日。前日まで天候不順、当日の早朝も霧雨模様であったが、開式前には雲間より薄日が差し、日本海より吹き上げる風もなく、絶好の慰霊祭日和となる。県外からも十数名をお迎えし、120余名が参列した。式典後、会場を砂丘会館に移し、第12回比島慰霊巡拝ビデオを放映、参列者一同感激を新たにした。また、PIC倉津さん持参の「比島山河に祈る」を鑑賞した。

第12回比島慰霊巡拝記

3月4~10日。マニラ、バレテ峠、アリタオ、バヨンボン、カリラヤ、比島寺など。27名。

第12回慰霊巡拝を終えて

事務局

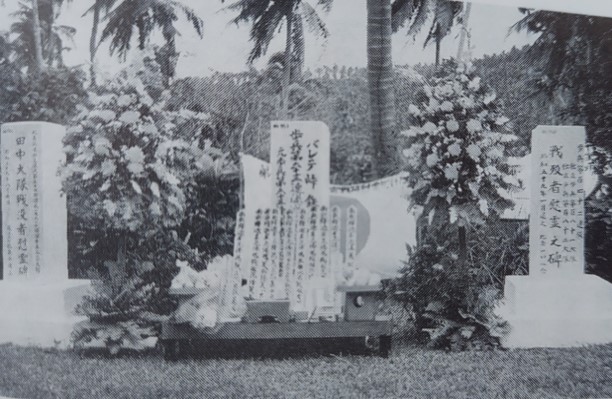

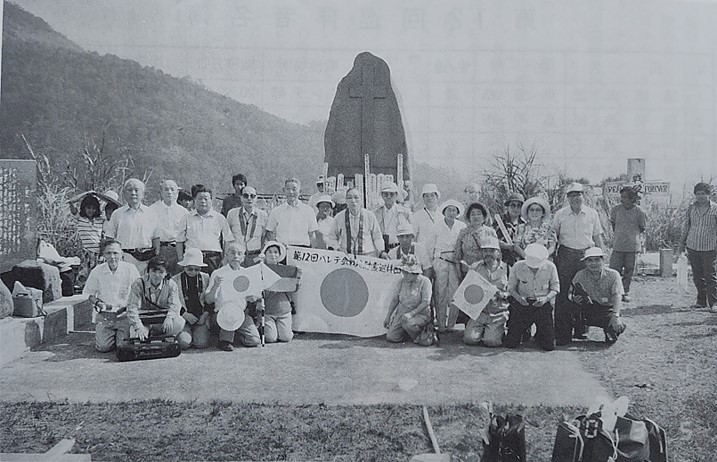

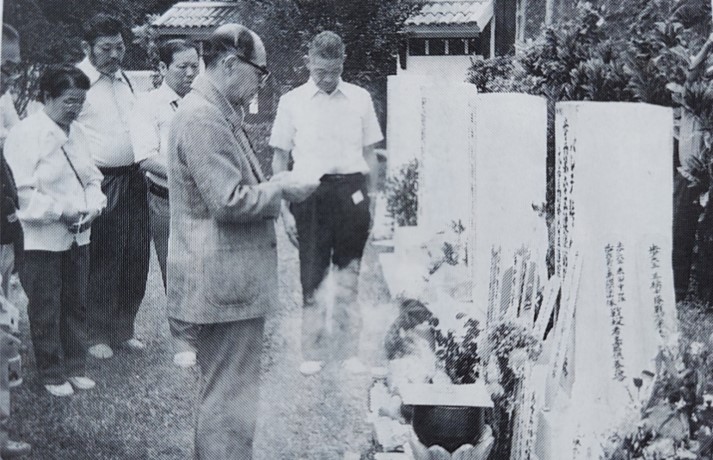

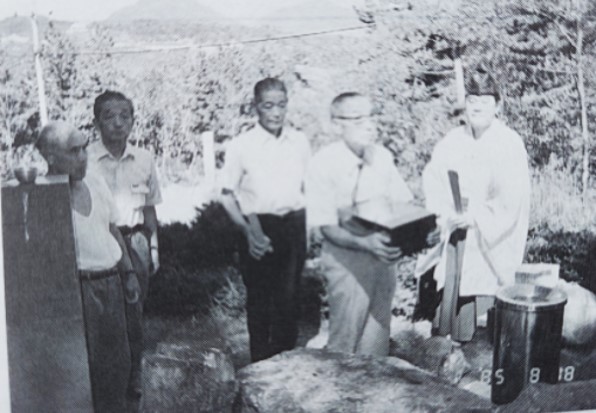

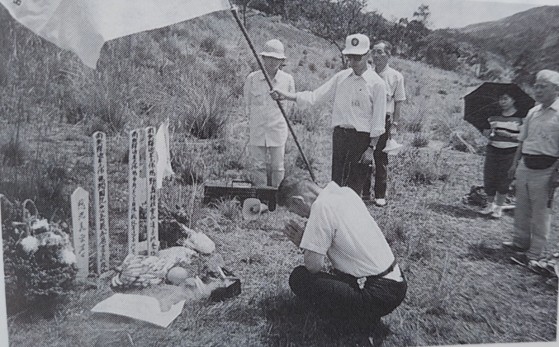

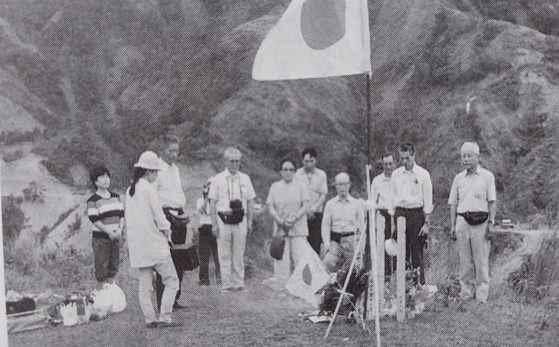

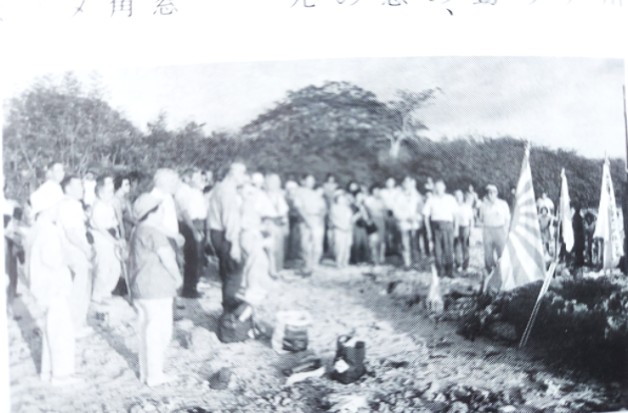

あの比島の山河生還者に、終生脳裏から消え去ることのない、第二の故郷かもしれない。早や四十五年の歳月は流れたけれども、昔日の面影で私達を迎えてくれるバレテである。線香、 ローソクなど慰霊の諸準備を終り、黙祷後、全員草むす屍を再唱しながら往時を回想、四十五年前の凄惨な戦場が、現在立っている此の場で展開され、今は亡き戦友の顔が次々と彷彿として去来、眼頭から涙が伝う。次いで慰霊団団長慰霊の詞。

慰霊の詞

私共一行二七名は、只今バレテ峠追悼碑の前に額づいています。憶い起せば、 この峠をマッカーサーの率いる米軍主力と、雌雄を決する一大攻防戦を展開してから早や四十五年にもなります。日米開戦から五年、航空機は勿論、あらゆる装備は劣勢、かろうじて我が撃兵団(戦車第二師団) の活躍によって、 一時的にも敵の進撃を食い止めることは出来たものの、それも束の間優秀なる敵戦車の前には、友軍の戦車は玩具同様で、僅か十日程の交戦で二〇〇輌の戦車が十輌程度になってしまった程であります。

かくして、敵戦車の前にはなす術もなく、最早肉弾斬込みしかなく、専ら夜間敵の寝込みを襲う斬込み攻撃を繰返したのですが、敵は戦車と火焔放射で陣内を攪乱し五月上旬にはバレテ峠も突破され、僅かに生き残った将兵は空腹を抱えて人跡未踏のカガヤン渓谷に転進し、所謂山中死の行進が始まったのであります。既に糧食もなく、気力、体力も萎え山中をさまよい歩くこと約二ヶ月。前進部隊の屍を道しるべとし、死の行進に明け暮れて何時の間にやら終戦となる。

九月十日頃、集結地のウルトウガンに到着、残存兵力で軍旗を奉焼、米軍の武装解除を受け、丸腰となって米軍に収容され、自動貨車に乗せられて、銃音絶えた真暗闇のバレテ峠を通過。米軍キャンプのあるサンホセに休止する。聯隊長はトラックの中で重態となられ、その夜中に落命されました。最後に悲しいニュースを一つ。バレテの戦闘に於て食糧補給の大任を果たされた吉村主計が、二十二日終に亡くなられました。吉村主計のみならず、折角元気で帰還した数少な い生還者も次々と他界され、バレテ会も年々寂しくなって参りましたが、生ある限りは供養させて頂くつもりです。申すまでもなく、吉村主計はバレテ会の中心人物で、何事によらず率先して、物心両面から会の運営発展に盡くされた御努力は、我々は何時までも忘れてはなりません。我々も決して若くはありません。そのうちに次々と皆様の処へ行く事でしよう。我々巡拝団一行は、 これからバレテ周辺各地を巡拝して、十日内地に帰郷し、四月八日には、鳥取砂丘の護国神社の社頭でお待ちしております。 バレテ会戦跡慰霊巡拝団団長

祈願の比島巡拝を終えて

生還者 神戸市

長年心に懸っていた戦友の慰霊を、今年こそは、今年こそはと思いながら持病にかまけて一年延しにしてきましたが、昨年、緊急入院、 手術するに及んで、 これでは到底念願を果すことは出来ぬと、 一念発起、会社を閉鎖して、 その後約一ヶ年、体力の恢復に努め、此の度、無事に慰霊の旅を終えることが出来ました。

これ偏に亡き戦友のお導きと、御遺族、並びに生還者のこころ温い御助力のお陰と感謝しています。 亡き戦友には申し訳ないことながら、私にとっては心のやすらぐ日々を得た、生涯もっとも意義深い十日間でありました。

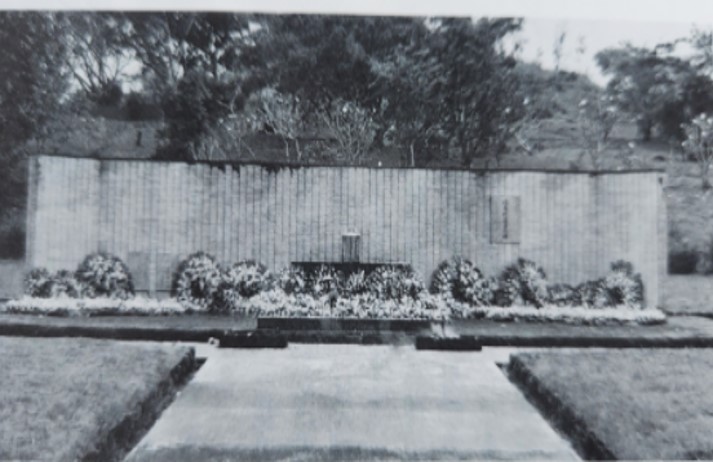

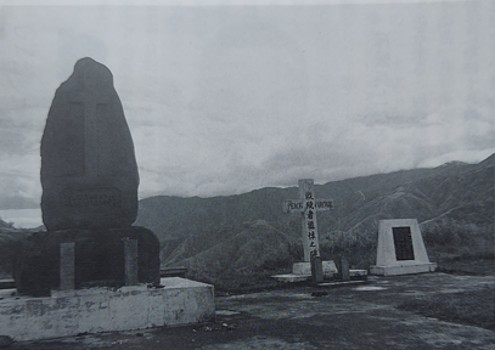

バレテ峠の台上に、どっしりと聳える慰霊碑を抑ぎ見るとき、海を隔てた遠い異国の地に、このように重厚で心の篭った碑を建てて下さった「バレテ会」 役員の御苦労に、 厚く御礼を申し上げます。 山の姿川の形は変っていても、 紛れもないバレテ峠に立って、 四方のやまなみを眺めるとき、 砲弾に爆弾に肉を裂かれ骨を砕かれ、 また病いと餓えに、 言語に絶する苦痛の末、命果てた戦友の面影がうかび、 その無念と望郷の思いが偲ばれました。

衛生兵の私は、 沢山の傷病、 戦死者を手掛けましたが、 自ら生命を絶ちたいと苦しむ人々から、 小銃や手榴弾を取りあげたのは、 今にして思えばむごいことであったと悔やまれます。 アリタオの草原で行った慰霊で 日本から持って来た米を炊き、握り飯にしたのを半分にわけ 「一緒に食べましよう」と卒塔婆の前で、呼びかけられた増野さんの横顔をみますと、年月を経ても愛する人を奪われた遺族の、埋めることの出来ない心の空洞と、夫婦の情愛の濃さが、推しはかられ感動しました。

北サンフェルナンドでは、案内のカルロス夫人の努力で、私達、負傷者や生存者が泳ぎ着いた場所と覚しき地を探しあてることが出来ました。当時と同じく、右手と左手を西に向けて、大きく差しのべるかのように、突き出た岬に抱かれた海岸で、波に打ちあげられた珊瑚の白い破片がまるで人骨のように点々と散らばっているのを見るとき、往時の修羅場か昨日のように思い出されました。 岩の背に卒塔婆を立て、祖国より持って来た品々を供え、灯をともし、 香をたき、経をとなえれば、精根つきて泳ぎついたときと同じく、赤い夕陽が西の海上はるか、乾瑞丸が沈んだ彼方に落ちて行きました。海に向って呼びかけても、若かったあの顔この顔からの答えはなく、寄せては返す波の音が耳を洗い、潮風が胸を吹き抜けて、駆け足の供養をこれで良いのかと、空しい思いが第につのって、生きて此の地に立つのが申し訳なく、じっと頭を垂れるのみてした。

鎮魂の旅を終えていま思うことは、サンタフェ部落をはじめ各地に今回も、学用品等を寄贈して親善を深め、個人的にも心をひらいて談笑される姿をみますと、 これまでになるには並たいていではなかったことと、長年にわたる努力の積み重ねを尊いものに思います。 このこころの交流かあればこそ、今日迄、碑の保持管理が全う出来たことでしよう。 しかし、これから五年、十年とたって訪れる人が減り、遂に途絶えたときはとうなるのでしようか。

陣役された戦友や、生還の私達が祖国から携行した食糧が底をついたとき、フィリピンの国土に育った草や混虫、川の小動物で生命をつなぎ、細々ながらも戦う力を保持して、持久拘束の作戦が遂行され、結果的に祖国の米軍上陸が遅れて戦場となることなく、戦いの終りを迎えることが出来ました。

こう考えるとき、亡き戦友の身体 にも、私達生還者の身体にも、フィリビン山野の恵みが血となってめぐり、生命を支えてくれたのを忘れる訳には参りません。物心ともに迷惑をかけたフィリビンの人達と、折角にぎりあった親善の手を離すことがあってはなりません。更にこれから一層つよい絆をどう編みあげれば、将来にわたってゆるぎないものに出来るのかと自問しながら、バレテ峠の碑を撫ぜた手に持つぺンを擱きます。

平成3年ー24号

第19回バレテ会慰霊祭

遠路来鳥された広島、東京、千葉、富山、岐阜、京都、大阪、兵庫、奈良、島根など20数名の方々は護国神社横の国民宿舎「砂丘荘」に前泊された。当日は、肌寒い中、130余名が参列。鳥取聯隊会、ご遺族代表、戦友代表の玉串奉奠など。

終了後の総会では、昨年のルソン島中部大地震によって崩壊(追悼碑は東側に50cm移動、戦跡碑は東側に落下)した追悼碑台の修復、及びチタン製納骨箱の寄贈を受けての納骨祭挙行などの報告がなされた。

納骨箱蓋の銘鈑

「我々は、一九四九年比島ルソンバレテ峠で、半歳を越す激闘を共に戦い国難に殉じた歩兵六十三連隊を主体とする戦友の遺骨を蒐集して、此の地鳥取護国神社の一角に分骨し、英霊の鎮魂と祖国日本の平和繁栄を祈念した。あれから四十五年が経過して、今此の夏の暑い日に純正チタン製納骨箱をつくり、 亡き友に輝しい世界の日本を報告すると共に、その偉徳を永劫に顕彰したいと念ずるものである。

そして、明治、大正に生を享け、昭和を生きて来た者として、 現代日本の興亡が四十年を周期として転換するといわれる二〇三〇年を目指して、 厳粛且つ冷徹に歴史の進展を見守って行きたいと考えるのである。

一九九〇年盛夏 バレテ会

第13回比島慰霊巡記

3月17日~22日。参加16名、うち生還者7名。

マニラ、バレテ峠、サンタフェ、デグデグ、プンカン、ウルドガン、ピナパガン、ガリガヨス海岸など。カピンタラン、ミヌリ、プトラン、ピュート、デグデグ、プンカン、その他の小・中学校に訪問し、学用品と災害見舞金を贈呈した。

比島慰霊巡行(一部抜粋)

生還者 (鳥取県淀江町)

マニラで、学用品(作業紙、ノート、鉛筆、消しゴム、クレヨンなど15梱包、17万5千円)を調達。

バスが進む先々で、ルソン中部のカバナツアンを震源とする7月の大地震及び10・11月の台風被害の大きな爪痕が眼に映ってくる。山は大きく抉られ、火傷の痕のようになり、ヤナギやカシ陣地等も大きく削り取られていた。渓川やデグデグ川、イサベラ川は砂礫で埋もれて河原になり、そこに新しい小川が流れるという惨憺たる光景である。

悠々と白雲流れるバレテの峰々。ここの周辺には一万五千余名の勇士の遺骨が、大地に還って眠っている。そして、今ここに相集っておられるだろう霊魂に語りかけたい衝動を抑えられず、いろいろな感慨が去来する。

サンタフェ役場にて恒例の学用品贈呈と災害見舞金を贈呈。次いで、地域の小学校を訪問する。

デグデグ小学校では、裏のアカシヤの大木の下で贈呈式と慰霊供養。戦争当時の旧陣地である。中枝氏が、野原の向こうの小高い旧陣地に向かい「俺独り生き残って誠に申し訳ない」と絶叫し、「握り飯を持ってきた、食べてくれ」と声を張り上げて語りかける。生き残った者の心底からのこの叫びに、一同涙をおさえることができなかった。

プンカンは前進陣地死守の命令の下に、圧倒的な砲爆に堪えながら玉砕、一、二五〇名の勇士が散華した地である。訪ねる人とてないこの山野に淋しく埋もれる戦友を思うと粛然として襟を正し、心から御冥福を祈らずにはいられなかった。アリタオには第一三八病院が置かれた。どこも同じで病院とは名ばかり、薬もなくただ横たわって死を待つ広場だった。バレテやサラクサクの傷病兵がここで苦しみながら亡くなっている。

カガヤン河流域一帯は、水田、バナナ林、椰子林、煙草や玉葱等の農園が開け、道の両側には椰子やマンゴー、バナナ等が生い茂り、また、ハイビスカスや紫色の夾竹桃、カンナ等の花が咲き乱れている。フィリピン人は花を愛す。この流域のみどり滴る森の中に、小さな美しい街ジョネスがある。私たちは、当時この町の対岸に集結し、銃や軍刀等を捨てて米軍に降伏し、米軍のゴムボートに乗せられて渡河したことを忘れることができない。

ウルドガンは、百花咲き乱れる桃源郷である。ドーガンダ小・中学校で学用品と釣鐘の贈呈式を行う。ここで慰霊供養の対象は、幻の塩取隊を含め二百九名である。多くはマラリヤや食べ物がなくて衰弱死したものと思われる。私のカガヤン渓谷への転進は、聯隊と四、五日遅れて四名でビノンを発ち、途中で二名落伍、二人となり、時には鉄野砲聯隊に入り、時には落伍された将校を看護したり、あるいは後発集団に加わり、屍を道しるべとして本隊を追い続けた。食物は持たず、毎日河に入って蜷(にな)貝を採り、足元の野草(春菊)を摘み、木の実を拾って、その日の命の糧とした。骨と皮だけになって三十数日目の八月十一日、とうとうピナパガン平野へ出た。食を得た狂喜に仲間とともに、徹宵して黍やバナナ等を煮て食べた日のことは、終生忘れることができない。

北サンフェルナンド先のガリガヨス海岸。この沖合で乾瑞丸は魚雷四発を受け、二十八秒間で轟沈し、千二百人、うち六十三聯隊二百九十人が武器・弾薬・糧秣とともに海没、生き残りの将兵が四時間かけてこの浜辺に泳ぎ着いた。無念の涙をのんで海没された悲運の将兵を供養し、冥福をお祈りした。

この五日間で一、三五〇キロメートルの巡拝の旅を終えて思うことは、フィリピンはどこへ行っても日本軍の戦場であり、一方で、フィリピンの方にとっては家を奪われ、多くの死者を出した大惨禍の場なのである。命を投げ出し、命を奪う。戦争は人間を狂気にする。生もなく死もなく、そんなことは深く考えなかった。命が惜しくなったのは、敗戦を知るようになってからである。誰しも命は惜しい。大切である。それを当時は命を鴻毛の如く軽しと教えられて参戦したように思われてならない。

これを身をもって体験した私達は、今の平和は、大勢の大切な大切な生命と引き換えに得られた尊いものであり、この悲しい歴史の跡に今の平和があることを忘れず、この平和を何としても守らねばならないと思うのである。

戦跡に響きわたる平和の歌声(一部抜粋)

生還者(親族)

1945年3月、 フィリビンのルソン島は戦火に包まれていた。米比軍の圧倒的な軍事力の前に、 日本軍はバレテ峠を巡って死闘を続け、まさに天地働哭の凄絶な戦いが行われていたのである。米軍戦車の火炎放射は、 20メートルもの火柱となって襲いかかり、緑の平野をまたたく間に黒こげの野原に変えてしまった。この戦場に、当時25歳の若き兵隊中枝の姿があった。僕の伯父である。歩兵第六十三連隊第一中隊の伍長として最前線で戦い、奇しくもたった一人で生還した伯父にとって、 このバレテの地は一生忘れえぬ場所なのである。

今年で13回目となったバレテ会慰霊巡拝団に、僕は今回初めて参加したのであるが、伯父は毎年休まずに巡拝に訪れ、もうすでに9回目になる。以前から、伯父の貴重な戦争体験を聞いていたため、ぜひとも現地に行って直接この眼でその現場を見てみたい、という強い願いがあった。そして今回、とうとう願いがかなって伯父と一緒にフィリビンを訪れ、巡拝することができてとても感激している。

僕のように、戦争をまったく知らない世代の人間は、自分から興味を持って知ろうしない限り、まったく無関心のままでいる。平和ぼけした現在の経済大国ニッポンでは、 かつての太平洋戦争はもはや、はるか昔の歴史的事件として、 人々の記憶から忘れ去られてしまうのだろうか。

今回、 特に印象に残ったのは、 デグデグ村での出来事である。伯父にとっては、中隊長が戦死した場所であるとともに、多くの戦友が砲火の中に散っていった戦跡でもある。 現在、この場所には小学校があって、 4百数十人の子供たちが通っている。3年前、伯父が偶然この小学校を見つけて以来、毎年デグデグに来るときには必ず学用品や衣類などの生活用品を寄附するようになったのである。

今回、 この小学校の裏庭で第一中隊の慰霊祭を行った。

「松岡中尉以下、 30名、今年も中枝が会いに来たぞー、会いに来たぞー、 わたくし一人が帰って申しわけない、申しわけない!」

かつての戦友の魂に向かって呼びかける伯父の大きな声が、広々としたデグデグ平野に響きわたる。中隊長や戦友の姿が、伯父にははっきりと見えるのだろう。米軍の迫撃砲や火炎放射器の攻撃にさらされ生死の境をさまよった情景も蘇ってくるにちがいない。一体、何のため、 誰のために戦わなければならなかったのか。 祖国日本、家族、 はたして本当にそうだったのか。 なぜ多くの戦友をあんな無益な戦争で失ってしまったのか。軍部台頭のあの時代において、 なされるままに戦地に駆り出された多くの若者たちの無念を考えるとき、 伯父の心にこみあげる熱いものが叫びとなって出てくるのであろう。

さらに伯父は、 目の前にある供え物のおにぎりを手に取って高々とかかげ、 「日本からもってきたおにぎりだぞー、 おにぎりだぞー、 おにぎりだぞー、 これを食べて安らかに眠って下さい。 また来年も会いに来ます。」 と呼びかけて挨拶を締めくくった。 その当時、 兵隊たちがどんなにかおにぎりを食べたかったことだろう。 日本からはるか南方のフィリビンで、 精神的にも体力的にもボロボロ、 ズタズタになるまで闘い、 戦火をくぐり抜け、マラリヤに悩まされ、まさに人間の極限状態まで追いつめられた兵隊たち。 さぞかし口一杯におにぎりをほおばりたかったにちがいない。伯父は、 戦時中何度も手榴弾で自決しようと思ったと言う。 朦朧として無意識のうちに手榴弾をつかんでいたらしい。

戦争というのはこれほど人間の心や体をむしばみ、変えてしまうものなのだ。伯父の挨拶をビデオ撮影していた僕は、心が突き動かされ涙をこらえるのがやっとであった。自分がいかに平和な時代に生きているか、何不自由ない豊かな日本で暮らしているかを思い知らされた。 僕は現在、21歳であるが、伯父は21歳から25歳までの貴重な青春時代を軍隊で過し、米軍と殺し合いの戦争をし、 ジャングルをさまよい奇跡的に生還したのである。

この若き日の強烈な体験は、伯父の体にしみついて離れず、地獄のような戦場の記憶は、 脳裏に焼きついていつまでも忘れることはないのだろう。 いや、決して忘れてはならないことなのだ。 生還者のつとめとして、伯父は毎年この地を訪れて、戦友の魂に呼びかける。それは、二度とあのような侵略戦争を繰り返さず、若者が血を流すことがないよう、永遠の平和を願う心の叫びなのである。

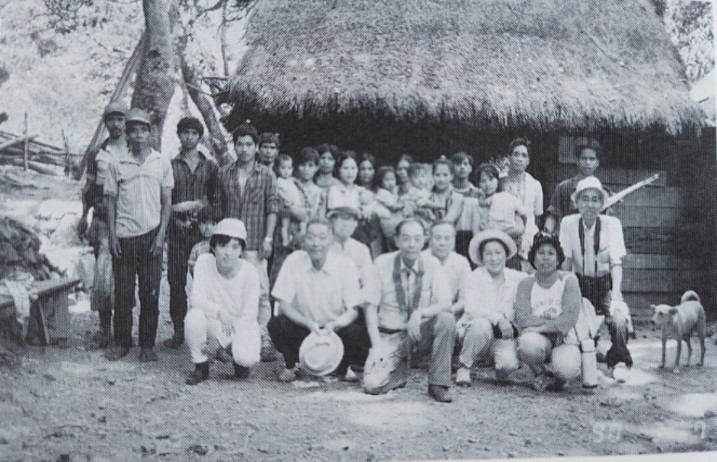

慰霊祭が終った後、僕と伯父だけは団体と別行動をとり、 そのまま校長先生のお宅に2晩泊めていただくことになった。 ここで思いもかけず小学生たちの大歓迎セレモニーに招待され、子供たちのすばらしい合唱やダンスそして先生方の美しい歌声のハーモニーに圧倒された。特に、子供たちが歌ってくれた「イフ・エイ・ホールド・オン・トウゲザ」という曲は美しいバラードで、日本でも大ヒットしたものだ。偶然にもこの歌詩の中に「誰かが祈るその言葉が宙を舞い、揺れ動く、どうか私達を故郷へ返して」という内容が含まれている。まるで伯父の祈りをそのまま歌にしたような曲で、びっくりし、感動で胸がいっぱいになった。

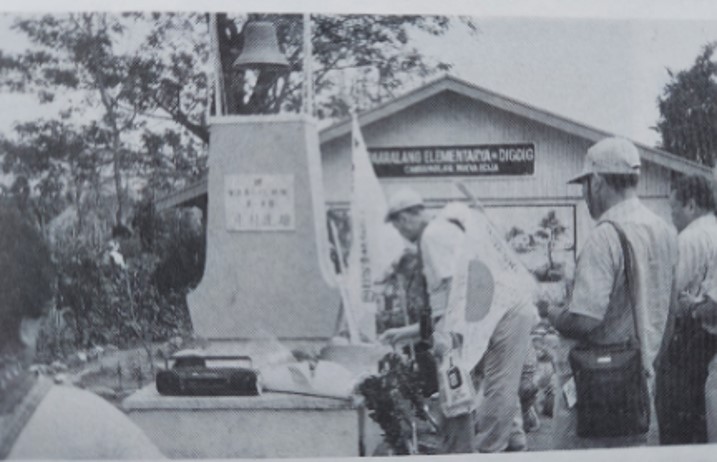

子供たちのきらきら輝く瞳は純粋で、その笑顔に平和の尊さを強く感じ取ることができた。 この子供たちが、今後戦争の犠牲になるようなことは絶対あってはならない。デグデグ小学校の校庭には、伯父が建てた平和の鐘がある。ここでは昔、米軍の不発弾をたたいて鳴らして授業のチャイムにしていたので、伯父が見るに見かねてこの鐘を寄付したのである。今回は、去年から校長先生に約束していたビデオカメラを無事に手渡すことができた。

さて、はたして来年はどうしようかと考えていた伯父の心に、 一つひらめいたものがある。それは、小学校に楽器をそろえて小さなプラスパンドを結成することだ。なにせ田舎の小学校のため、ノートや鉛筆などの文房具すら満足に手に入らない所で、ましてや楽器なぞあるわけがない。日本に帰ってからこのアイデアを手紙で送ったところ、校長先生も大喜びで長年の夢だったと返事をくれた。この夢のような計画は着々と準備が進んでおり、おそらく来年までにはかわいい楽団が誕生していることだろう。

伯父は、子供たちのかわいい笑顔に再び会えることを楽しみにしているし、デグデグ村の人々全員も伯父と僕がまた訪れるのを心待ちにしている。

また来年、ぜひフィリピンを訪れて慰霊巡拝し、あの子供たちの歌声を聞きたいと思う。生活水準は日本より遥かに低く、貧しい人々ばかりであるが、その表情には少しの暗さもない。元気いっぱいで川で泳いでいる自然児たち、来年はサッカーなどの球技を教えてあげようかと夢をふくらませている。

平成4年ー25号

第20回バレテ会慰霊祭

4月12日。朝は雨模様ながら、英霊のご加護か会式前には雨も止み、雲間より陽のさす慰霊日好となった。東京、広島などの遠隔地からのご来鳥の二十数名の方々は国民宿舎砂丘で前泊され、旧交を温める夕べとなった。鳥取聯隊会、ご遺族代表、戦友代表などの玉串奉奠がなされた。記念撮影、比島戦没者慰霊碑前の小祭典、参列者130名。慰霊祭終了後は、砂丘会館にて3月の巡拝ビデオ鑑賞、総会を行った。

第14回比島慰霊巡拝記

慰霊巡拝の記

生還者 鳥取県淀江町

3月13日~19日の7日間。団長以下23名(遺族17名、生還者等6名)で戦跡を巡り、関係戦没地14ケ所で供養をし、6ケ所で学用品の贈呈を行った。

ムニオス、わが六十三連隊林少将が降伏後軍病院で陣没された地、撃の戦車第六聯隊の井田支隊激戦玉砕の地である。

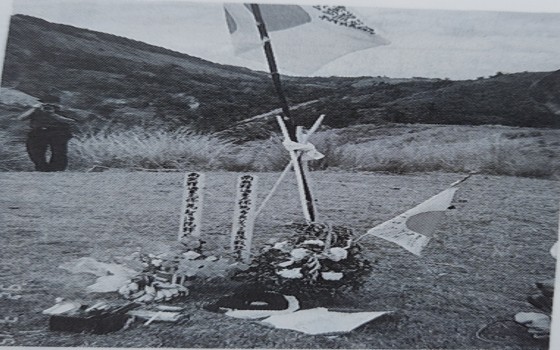

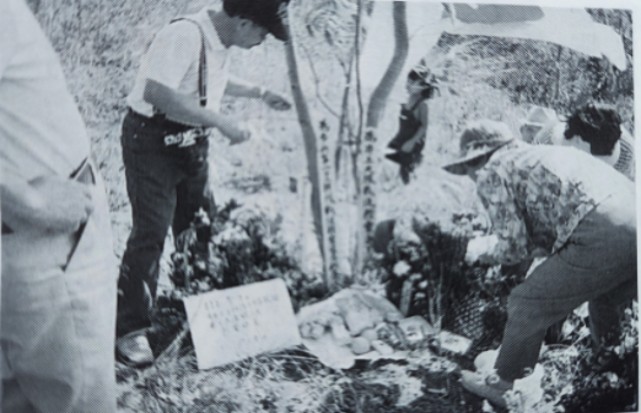

バレテ峠、坂口氏が眼下のかつてのバレテ陣地に向かって、大きな日の丸の国旗を振りながら 「今年も来たぞ、みんな集まれ」と大声で叫ぶ。塔婆を立て、故国からの菊や現地の花、内地の水、酒、米、塩、煙草、菓子などを供え式典を挙行した。

アリタオには当時一三八兵站病院が置かれた。住民はカトリック信者が多く、今日もどこからともなく多数の善男善女が集まり、じっと供養の様を見つめていた。

アルマゲルの村、ここは軍の物資集積所や一三九兵站病院分院があった所。この分院に勤めた上野軍医大尉の記述によると、 この分院にはバレテ峠、 サラクサク峠、鈴鹿峠方面の患者が、一晩に百、二百と運ばれてきて、一千名のマラリヤ患者、一千名の赤痢想者、 二千名に近い戦傷患者が収容され、一千名以上の戦傷病死者が埋葬された、比島戦で最も多く死者を出した地点という。そして、 天皇陛下万歳と呼んで死んだと宣広された日本兵は、「お母さん」、「〇〇子」と、 母を求め子や父の名を呼びながら、妻を恋いて静かに “名誉の戦死” をなさったという。戦争は哀しい。

聯隊本部渓、ヤナギ陣地、妙義山、フナ陣地と巡る。妙義山、福田さんは戦死されたご主人の塔婆と写真の前に正座して暫し瞑想してお祈りをなされた。ご主人はスリムで美男の青年将校姿である。三十二才で逝かれたご主人様との夫婦愛の絆は固く、こうして、毎年バレテを訪ねられて二十回を数えるという。

フナ陣地、昭和十九年四月、岐阜県から現役兵二百名が入隊されたが、松尾さんはその中の一人で、この地で二十二才の青春を捧げられた。昨年鳥取の慰霊祭に妹さん夫婦が参列されたとき、ご母堂の遺言として多額の金額を寄贈された。死ぬ間際まで、若くして逝った息子さんを思い続けて遺言された母上様の御心情を拝し、深い感動を覚えた。

サンタフェ役場で恒例の学用品贈呈を行った後、役場広場正面石段上の公民館に入り、戦没者を祀る祭壇に焼香した。この公民館は、撃、鉄、泉の関係者からなる日比親善慰霊会が昭和五十年に建設したもので、等身大の慈母観音が安置されている。

カピンタラン小学校、ミヌリ小学校、プトラン小学校、ピユート小学校、デグデグ小学校、プンカン小学校と続けて訪問し、学用品などの贈呈を行った。デグデグ小学校では、先生、生徒あげての大歓迎で、歌や踊りで楽しませてくれた。プンカンでは、クマ陣地跡の供養とともに、ここで散った五中隊の戦友の鎮魂と日比親善を念じて学用品に加えて鐘を贈呈した。

サラクサク峠へ向かう途中の地獄谷の鉄第四野戦病院跡で筑紫大尉の供養。兄上が「豊君、また来たよ。皆元気にしているから安心して静かに眠って下さい」と呼びかけられた。

ロザレスの街のリンガエン湾に通ずる川の河原では、北サンフェルナンド沖で海没された聯隊将兵二九〇名の供養。クラーク地区は、海軍の神風特攻隊や陸軍の特攻隊が飛び立ち、青春を紺碧の大空に捧げたクラーク飛行場があり、建武集団の陸海軍三万がルソン島上陸の米軍を迎え撃って戦い、生き残り一、二三〇人という悲惨を極めたところでもある。

最終日、マニラのモンテルパのニュービリビッド監獄の戦犯者のお墓、ロスバニス郊外の山下・本間両将軍処刑跡、バグサンハンの比島寺の歩兵六十三聯隊碑を訪ねる。

「待てしばし勲残して逝きし戦友(とも) 後な慕ひて我も逝きなむ」 は、山下大将が処刑に際し、キッチンボーイに託された辞世の詩。 「斯くありて許さるべきや密林の 木かげに散りし戦友(とも)等偲えば」 は、文人で学識も深かった本間中将の詩である。両将軍ともに部下将兵を思う立派な軍人であった。

最後に、死ぬべかりし身を、今なお生かされている私達は、戦争を生涯負える運命として、その負える務めは、戦争の跡を語り継ぐことだと思う。比島での六十三聯隊将兵の、死闘と悲惨さを知っているのは私達だけである。今、これを書きとめておかねば、戦友の闘いの跡は消えてしまうのではないかと思う。この記憶こそ亡き戦友が一番喜ばれることではないだろうか。

一九九二年戦没者慰霊の旅に参加して(一部抜粋)

遺族 (東京都)

一昨年に続き、 私には2回目の現地での慰霊行です。 戦いが終って満47年、 英霊の皆様も今は敵、 味方、 人権の区別も乗り越えて、仲良く天上で平和の星となり、我々を見守って居られる事でしょう。今回、 私がマニラに降り立った時、 心に亡弟の笑顔を感じ、本当に嬉しい気持になりました。 そして、19日の離比の日まで終始私の心を包んでくれたのでした。慰霊の全日程が終わった最終日のマニラでのことです。

バクララン教会の西本至司祭が主宰されている「サラマッポ会」に行く。この会はフィリピン人に学資援助をする教育里親制度を行っており、大学生には年5万円、高校生には年3万円の援助をしている。敗戦後の困難の時、フィリピン人が病院や学校を寄贈して日本人を助けてくれた。過去の戦争をいっさい水に流して。西本司祭は、今こそ、今度は日本人がフィリピン人にお礼をすべき時だと言われている。戦争でフィリピン人の犠牲者は2百万人と推定されている。主要都市は破壊され、物的被害も計りしれない。それでも戦争あと何年かは、 1ペソは180円の価値があったという。それが現在は只の5円。人々の苦しさは並大抵ではない事がわかる。

「サラマツポ会」 の運営はすべてポランティア活動で賄う。里親が出し、大学生には5万円などの金はすべてそのまま学生に渡される。私に「サラマツポ会」から推薦されてきた里子の学生は女子大生であった。今回私がマニラの「サラマッポ会」を訪れたのは、 その学生に初めて会うことが出来るかもしれないと思ったからだった。

翌18日に会が学生を呼び出してくれることになり、私.はこの日はバレテ会と別行動を取らせて頂いた。又、 PICはジャーネイさん(現地案内)を付けて下さった。 お蔭で西本司祭にもお会いした。気さくな方で、私の教育里子である学生と私との通訳をして下さった外、色々と教えて頂いた。

西本司祭とお別れしたあと、 里子の女子大生とジャーネイさん、 それに私で 「ハリソンフラザ」 というデパートに行った。非常に広く、品物は豊富で全体が明るい。1時間しかいられなかったが、ここは、半日くらいつぶしても行ってみる価値がある。そのあとホテルに戻り、 三人で私の部屋でしばらく話をしたあと、ホテルの玄関で彼女を見送った。口数少なく暖かい感じの学生であった。帰国後も彼女は会を通じて会えた事の喜びの礼状をくれ、又、イースターカードも届いた。

19日、ルソン島が見えなくなったとき、何やら寂しさがこみあげてきて涙が止まらなかった。

ルソン島慰霊巡拝七十回

生還者 第百五師団輜重隊 埼玉県

いま私はバレテ峠の山頂に立っている。もう何十回この追悼碑の前に立ったのであろうか。このバレテ峠はいつ参詣して胸の痛む聖地であるが、ここで読経をしていると自然と身が引き締り、神々しさと清々しさが身に滲みてくる。蒼い紺碧の空には悠々たる白雲が静かに流れている。その下にはサラクサク峠が美しい姿を見せ、絶えずそよ風が吹いているが、かつて日米両国の若人達が互に祖国の命運を堵して凄絶な死闘を繰り展げた地である。

いま美しく輝いている山々や渓谷は半歳にわたり砲煙弾雨に包まれ、若い血汐が地底深くまで滲み込んでおり、永遠に忘れてはならない聖地である。ここは最前線陣地で雌雄を決する最重要の地であったが、 補給は微々たるもので、勝利の希望も断れ、連日連夜の猛砲爆撃に言語に絶する苦難のなかで良く戦い、祖国から与えられた義務を見事に完遂された有為の若人達は次々に斃れ散華されていった。戦域の広大さと複雑なる地形、闘期間の永さ、用兵上の諸問題、没将兵の数といづれを見てもバレテ、サラクサク峠に勝るものは無かろう。

特にこの峠の戦いは山岳戦というよりジャングル戦の経験の無い人には百万言費いやしても、 その実態は理解できないであろう。晝なお暗く、天日も届かぬ密林は千古不斧・人跡未踏の未知の魔界内での戦いであり、日本軍の戦術では絶対不可能とされていたことが、近代科学の粋を集めて無盡蔵の物量をもって立体攻策をしてくる米軍は不可能を可能としたので、日本軍は仰天すると共に敵の底知れぬ物量と工業力には恐怖の念を抱かずにはいられなかった。まして、この年は例年より一カ月も早く雨季に入ったので、ジャングル内は想像を絶する苦難の戦いとなった。

充分な給養も無く、他に例を見なし凌絶な戦いに明け暮れたので将兵は日毎に痩せ衰え、肉体の限界に達しても、なお祖国の付託に應えんと懸命の努力をし、幾多の勲功を樹てた勇士達も、この峠で玉砕を覚悟しなければならなかった。こうした勇士達も時には、家郷の老いたる父母や妻子の将来を案じて、どんなにか悩み苦しんだことであろう。極限に達した戦線で何等報れることも無く、また、その勲功も語られることなく散華されていった勇士達は、それぞれに二重苦、三重苦を胸に抱きつつバレテの星となったのである。

こうした勇士のみたまを真に理解し、お慰めできるのは共に散った戦友以外にはいないはずである。(中略)

当初はこんなに数多くの巡拝しょうとは考えていなかった。命をかけて戦った戦場がどうなっているだろうか、 そして、できることなら英霊となった多くの戦友達に一本の線香でも手向けられればと考えて、 昭和三十九年末に渡比したが、 渡航手続きの繁雑さと費用の高額なこと、さらに対日感情の悪さは筆舌に盡せない。

タクシーには乗車拒否され、ホテルでは法外な料金であり、 道でものを尋ねても返事もしてくれない。対日感情が最悪なので、 マニラで入国審査の際、 係官より遠隔の地へは行かないように注意され、 モンテンルバ刑務所の日本人戦犯の處刑の地は雑草に覆れており、マンゴーの巨木は 山下奉文大将が絞首刑になった木であると喧伝されており、敗戦の悲哀を味わいつばなしであった。こんな状態であるから北部山岳へもビコール地方へも行くことはできなかったが、 次第に北部山岳へもビコールへも行かなければと思うようになり、 一回だけと思ったのが、もう一度となり、 さらにもう一度といっている間に七十回となってしまった。

フェルデ・ナンド・マルコスさんが大統領に就任したのが昭和四十五年で、日本からの慰霊巡拝が盛んになり、パッケージ・ツアーが開花したのは昭和四十五年の日比航空協定が成立してからである。カリラヤの日本霊園の竣工は昭和四十八年であり、また当時の皇太子・同妃殿下の訪比もあり、対日感情も好転し、多くの慰霊巡拝団で賑うと共に各地に慰霊碑が建立されるようになった。

碣 (かつ・大樹巨巌等) の大自然そのものが私の慰霊碑である。深山幽谷には碣は無数にあり、大戦をジッと直視していたのである。こうした碣の前で無の境地に達するまで経文を誦していると、英霊が語りかけてくるし風の色も見えてくる。霊地で無の境地に立つと偉大な霊力と法悦が湧いてくるし、自分の意志を超えて生涯を慰霊のために捧げようという決意となり、生きて還され生かされていることを自覚するのである。

多くの慰霊碑は訪れ慰める人も少なく、倒壊寸前の碑も少なくはない。いま目の前にあるバレテ追悼碑は北部山岳地帯全般の慰霊碑としての重きをなしている。パレテ会の役員の方々と多くの会員の方々の英霊を追慕するお気持が篤く、血の滲むご努力によるもので、 いつも深甚なる敬意を表している。また地元のサンタフェ町の方々のご厚意も忘れてはならない。

終戦五十周年までに八十回の巡拝は自ら課したノルマであり、生涯百回巡拝は努力目標である。この決意は英霊とのお約束ともなるので、命ある限り努力しなければならない。バレテ会の皆様のご多幸をお祈りしつつ擱筆する。 合掌

平成5年ー26号

第21回バレテ会慰霊祭

4月11日。4月に入り花冷えする天候が続き、当日も小雨模様となったが、多数の県外者を含め参列者130名で挙行。奏上された祭文は、バレテ戦を前にしたルソン島上陸直前、敵潜の魚雷攻撃を受け二百九十名が海没して犠牲となられた日から今年が50回忌に当たることに触れた。

式典終了後、砂丘会館で総会を行い、3月の比島巡拝ビデオを鑑賞した。また、故中原氏への感謝状贈呈が行われた。

第12回比島慰霊巡拝記

3月12日~18日、14名参加。マニラ、ムニオス、サンホセ、プンカン、デグデグ、バレテ峠、サンタフェ、バヨンボン、アリタオ、ダリガヤス、モンテンルパ刑務所、ロスバ二オス、カリラヤ、パグサンハン比島寺など。サンタフェ、キャピンタラン、ミヌリ、プラトン、ビューとの小学校などで学用品贈呈。

乾瑞丸被爆轟沈

ダリガヤスの海辺に到着。

西に傾いた夕陽に映えた海は鏡のようで、砂浜は左に遠く岬に続き、緑に包まれた風光明媚なこの地で五十年前の悲劇を想起する。乾瑞丸は二十二日、機関部が故障し航行中止、修理に八時間要し、十二月二十三日午前十一時三十分北サンフェルナンド港北方二十キロ洋上で、敵潜水艦の発射した魚雷四発命中轟沈。突然大爆発が起こり、巨岩にでもぶち当たったような衝撃、一瞬の内に船首の方で噴炎と船体破片が中天に舞い上がった。間髪を入れず第二弾が船体のほぼ中央部、続いて第三弾が船尾に、とどめの第四弾を受けた時には乾瑞丸の姿はもうなかった。証言によると、第一弾命中から沈没まで二十八秒前後であったという。

本年は、仏教の五十回忌にあたり、バレテ会として慰霊致したくダリガヤスの海辺に来たのだった。生花や果物、内地からのお酒やお菓子を供え、黙祷、君が代、フィリピン国歌、海ゆかばの演奏。私は中途、声がつまって歌にならず、若き日の戦友の面影が脳裏に去来、目頭を押さえた。

慰霊の詞(一部抜粋)

バレテ会第十五回慰霊巡拝団一行はバレテ峠周辺の慰霊巡拝を終え只今風光明媚なこのダリガャスの海辺に到着致しました。

顧みれば台湾防衛の我が連隊が昭和十九年十一月六日、第十四方面軍の隷下に下令、十二月高雄に集結兵団の乗船区分に依り林連隊長を輸送指揮官の大威丸と乾瑞丸鍋島10P連隊長輸送指揮下に、我が連隊では宮崎第三大隊五百五十名、 第七中隊米田中尉以下百十名が乗船。呂宋での再会と決戦場突入の緊張と決意を語り合いながら十二月十四日夕闇せまる高雄港を出港致しました。

敵潜水艦の跳梁するバシー海峡を超え呂宋島陸地沿に船行、大威丸は二十三日早朝北サンフェルナンド港に到着。兵団参謀長より、戦局の急迫を告げられ揚陸作業を開始したのであります。始めて見る常夏の国呂宋。白砂輝き椰子林の緑に覆われた風光明媚な海辺に上陸した私達には、観賞に耽るどころではなく、敵の爆撃で市街地は其の影もなく廃虚となり、椰子林の木陰には海難者の群が一杯蠢き戦場に突入した実感がひしひしと身に迫り戦場の慌たゞしさを感ぜられたのであった。折も折り、僚船の乾瑞丸轟沈の悲報を耳にしたのであります。

この船は明治二十三年にイギリスより割譲を受けた老朽船で速カわずか六ノットで途中機関の故障の為八時間遅れて航行、 このダリガヤス海岸附近にて午前十一時三十分、敵潜水艦の放った四発の魚雷を右舷に受け輸送指揮官鍋島大佐以下一千二百名の将兵が、 一瞬の内に轟沈の憂目を見ました。我が聯隊では第三大隊副官宮西大尉以下 百九十名の戦士が北満、又台弯での訓練の成果を敵に一矢も報いる事なく壮烈な戦死を遂げられた皆様方の無念さ無念さ如何ばかりかと胸中をお察し申し上げ衷心より哀悼の言葉を捧げます。

戦局急を次げ皆様方の御供養もそこそこにバレテ峠に向わざるを得ませんでした。それから八か月悪戦苦闘、飯盒の飯を分け合った戦友達も次々と散華していきました。そして、敗戦を迎えて心ならずも私達生存者は祖国の土を踏み、あれから四十八年間の歳月が流れました。

皆様方の尊い犠牲と加護の下、祖国日本は平和と繁栄を享受しております。明るいニュースとして、一月皇太子殿下と小和田雅子さんとの婚約が発表され、全国民待望の慶事に私達国民は衷心より祝福を中し上げております。

私達バレテ会巡拝者は皆様方の五十回忌に当り弔魂慰霊の誠をいたすべく参りました。このダリガャスの海で静かにお眠りいただき、日比両国の永遠の平和と繁栄そして、ご遺族様の御多幸を加護して頂くことをお願い申し上げます。ダリガヤスの海辺に立ち若かりし往時の皆様方を偲びつつ、心から哀悼の誠を捧げ御冥福をお祈り申し上げます。 平成五年三月十五日 慰霊巡拝団

英霊を訪ねて(一部抜粋)

遺族 (茨城県)

戦後四十九年、今日の日本は確かに復興いたしましたが、異国の山野には今でも帰ることなき幾十万の戦没者が眠っていらっしゃいます。私達遺族にとりましては、肉親を失った悲しみ、そして、国のため民族のために戦場で散っていった若い英霊の事は忘れる事が出来ません。

さて、此の度、鳥取バレテ会の皆様の温い御厚意で比島の慰霊巡拝に御一緒させて頂きました。飛行機の中の私は、4時間たらずで着く比島、また主人に会えると思うとただそれだけで気持が高ぶるのでした。団員の方々と、肉親が戦場に行った日や戦死の場所等をお互いに話し合いながら、私は、そっとバックの中から主人の写真を取り出し若かった頃を思い出しました。

結婚半年、二十六才で主人と別れ離れになり、本当に淋しく、当時は無中に無事を祈りましたが、此の様に二度と会うことが出来ないなど夢にも思いませんでした。今の若い人達には考えられない事と思います。紙一枚の戦死公報、これでよいのでしょうか。私達遺族はやりきれない気持で一ばいなのです。主人はルソン島ネパビスカヤ州バヨンボンで七月一日戦死したとの通知はあったのですが、本当にそうだったのか自分の目で確めたく、何度も何度も比島を訪れています。

バレテ峠では、山本団長の読上げる追悼文が身に沁みて泣けて泣けて、どうしようもありませんでした。バレテの峠からどこまでも連なる山々、ここに巡拝に来る度、こんな所で戦争が有ったのかと胸が一杯になり、今回は天の声が聞こえてくるのではないか、峠のどこからか私を迎えに来てくれるのではないかと思えてなりません。バレテ峠の慰霊祭後、一路バヨンポンのホテルに向かいました。今度はバヨンボンの主人の慰霊祭をして下さるとのことです。

皆様と一緒に夕食をするため食堂に行こうと部屋の外に出ますと、一人の男性が洗面所で一生懸命に洗濯をしていらっしゃいました。巡拝ですか、大へんですねと声を掛けましたら、自分は政府派遣遺骨収集団員で、ほこりと泥で真黒になって大変ですよと答えて下さいました。本当に暑い所御苦労様ですと話しているとき、ふと、私の方から思いついたように、恐れ入りますが「鉄部隊」の方がいらっしゃいますかと伺いましたところ、私の隣の部屋に居りますよと教えて下さいました。驚いて早速、ノックをしますと、中よりどうぞと声が有りましたので、主人の部隊の事についてお伺い致したいのです。主人は七月一日バヨンボンの戦死となっていますが、六月頃に日本人がバヨンボンにいたのでしょうか伺いましたところ、自分は六月末までバヨンボンに居り、主人も一緒だったと話して下さいました。

私はびっくりし、 四十九年振りに主人の戦死をした場所と七月が本当だったと分かり、嬉しくてたまらず、やっと自分に帰りました。今までは何度巡拝でバヨンポンに来ても、どなた様も四月に米軍が進入して以来、日本人は誰もいなくなったとの話だったのです。御丁寧に地図を書いて下さいましたので、「ラトレ」という所で慰霊祭をする事が出来ました。こんな嬉しい事は御ございません。今度来る時は近くに碑が建っているのでその場所で慰霊をする様にと教えて下さいました。今から来年の巡拝を待ち遠しく待っているところです。

慰霊巡拝を終えて(一部抜粋)

遺族 (米子市)

バヨンボンの宿で

バレテ峠での慰霊供養を終え、サバーインホテに着いた夜、廊下で山登り姿の五十才位の方に会いました。「どちらから」と聞かれ「鳥取県です」と答えたところ即座に「じゃー、鉄部隊の方ですね」と言われて驚きました。私も厚生省派遣の遺骨収集団の事を聞いていましたので、その方面の方かと思い、役所の方ですかと尋ねますと、 ニッコリされ、「いやー、遺児ですよ」 との返事にびっくりして顔を見ました。穏やかそうな方でした。

お父上の供養に渡比された方でした。数分間の立ち話でした。「母は、苦労したらしいです」、「そうでしようね・・・」 と、それ以上会話の時間が無くて、今もって残念に思っています。

その直後、一行の大関様のご主人様の戦死された場所が分かりました。さっきの遺児の方と同じ慰霊巡拝の方に尋ねたことで分かったようです。大関様は今回が二十回目の渡比で、 やっと、戦死前の動向が分かり、 その喜びを目の辺りに見て私も「よかった、 本当によかった」 と一緒に喜びました。

翌朝(三月十四日) 七時三十分の出発でした。玄関先で昨夜の遺児の方と会いました。ご一行も巡拝団のようでした。「どうぞ、 お元気で」「どうか、お気をつけて」 お互い住所も名前も知らず、お会いする機会もないであろう人達との異国の町でのお別れでした。私達は大関様の慰霊にラトレに向かいます。大関様は、仏様のお導きとしか思えないと、その喜びもひとしおでした。ラトレの慰霊は、民家のポツンと遠くに見える見晴らしのよい、緑の木が多く、 所々ココナッ椰子の生えたきれいな原っばでのひと時でした。 心のこもったお経が一層心にしみ入るような静かな空の下での供養でした。

平成6年ー27号

第22回バレテ会慰霊会

4月10日。四月に入り小春日和が続き、当日も日本海より吹き上げる風が肌寒さを感ずる程度の慰霊日和であった。祭文奏上、来賓として参列された石破衆院議員、鳥取聯隊会九鬼副会長、ご遺族代表、戦友代表、他の玉串奉奠、比島戦没者慰霊碑前での小祭典など。県外の関係者20数名を含む150名が参列。

式典後、砂丘会館で3月の比島慰霊巡拝(50回忌供養)のビデオ鑑賞。続く総会では、50回忌巡拝を最後とする声もあがったが、比島で散華された戦没者の遺骨は一体も肉親のもとに帰っていない。現地への巡拝が最大の供養であると継続を決定した。

祭文

海辺を渡る微風にも初春の息吹を感ぜさせるここ鳥取県護国神社に御来賓、御遺族の皆様の御参集を得、嘗って死生を共にした戦友が元歩兵第六三聯隊比島戦没者、林聯隊長以下二、五七八柱並に関係部隊戦没将兵の御霊をお迎えし、バレテ会慰霊祭を執り行うに当り御霊の前に謹んで祭文奉上を仕え奉ります。

顧みますれば英霊の皆様には、過ぐる大東亜戦争の末期戦局の挽回を図るため急遽関東軍の隷下を離れ東北満の興山鎭から酷暑の南方戦線に転進、一時台湾防衛の任に就くも敵のレイテ上陸に伴い比島に於ける日米决戦の渦中に投入されたのであります。

比島上陸直前、第三中隊並びに第七中隊乗船の乾瑞丸が沖に於て敵潜水艦の雷撃を受け轟沈、第三大隊並びに第七中隊は二九〇名戦死の大きな犠牲を生じました。

ルソン島に於けるわが聯隊は、バレテ守備隊としてルソン三大拠点構想戦備の北方拠点即ちバギオ、バレテ峠を拠点とする北部ルソン地区確保の重要正面たるバレテ峠を扼守し、敵の攻撃を破摧すべき任務を受け縦深四〇粁に防禦陣地を占領しました。

バレテ峠は、マニラよりアパリに通ずる国道五号線がカラバリオ山糸を通過する最高地点で標高一〇〇〇米に近く、峠東西の山陵は一五〇〇米の山々が連接し山容は險峻、密林に覆われ防禦する聯隊にとってこの上ない地の利と思われました。然しながら、マニラ平地三角山の戦闘で第二中隊前田隊が、師団前進陣地プンカンの戦闘で第五中隊三橋隊が、それぞれ勇戦敢闘敵に多大の出血を強要し陣地を枕にその主力は散華されました。

亦サクラサク峠正面で第六中隊足立隊が、捜索第一〇聯隊の指揮下によく十数倍の敵と死闘を繰り返し敵の攻撃を制止しましたが、殆んどの将兵がこの地の戦闘で萬斛の涙を飲み散って行きました。

主陣地の戦闘前にもデグデグ附近遊撃拠点を占領した第一中隊松岡隊が、 又ミヌリ附近の聯隊前進陣地で第九中隊林原隊が、 それぞれの陣地で玉砕してしまいました。バレテ峠を保持する為陣地構築の貴重な時間を得る為とは云え、これら建制中隊の逐次の損耗は主陣地の戦闘に大きな傷手でありました。勿論当時の将兵は、北部拠点の根拠地とも云うべきカガヤン河谷に対する敵の進出を阻止するため、バレテ峠が全将兵の死場所と思い陣地が各人の墓所との覚悟でありました。三月初旬から五月中旬までの二ヶ月余り尺土の陣地を守る為、吾が血でこれを贖いバレテ峠死守の任務のもと、聯隊将兵の大部分が第一線陣地で相果てて行ったのであります。

五月十二日、バレテ峠は敵手に陥ち、師団の撤退命令により総員玉砕が避けられなくなりましたが、林聯隊長以下生き残った将兵は其の後一ヶ月敵の後方補給路の斬り込みに任じたる後、食を求めてカガヤン渓谷の密林地帯を突破し、ピナパガン平地に進出する魔の山中突破に.挑んだのであります。

およそ、退却行ほど悲惨な戦場はありません。それが百日にも及ぶ激闘と戦い飢餓に苦しみ疫病に悩まされ続けた後だけに一層深刻さを加えました。千古斧鍼の入らぬ無住の密林地帯は、これまで露命をつないできた野草もカボチャ、 サツマ芋の葉とてなく、その上食塩も絶えて久しくこの地の行軍は地獄図そのままの様相でした。バレテの戦場で勇敢に闘い、そして傷つきながら生き残った戦友とこの山中の転進間何度悲しい別れを強いられたこととか、何としても一緒に連れて行かねばと心を鬼にし叱咤激励するも、戦友の眼は既に見えず止むなく僅かばかりの口糧と手榴彈を渡し祈る気持ちで別れた悲しい思い出が今でも胸をしめつけます。

九月中旬ウルトウガンに於て、明治三八年親授され、幾多の戦役に聯隊将兵の心の支えとして参加常に戦斗の焦点に立ち続けた光輝ある軍旗を奉焼し米軍の武装解除を受けました。惟いまするに、この大戦に応召された者又自ら軍に身を投じた者の区分は別として、絶望的とも思える戦局の中で自ら任務を全うすることが、故郷に残した家族ひいては国の為になり、そして私達の志は必ず受けつがれてくれるであろう、その希望をもって自らの気持を励まし戦ったことを改めて思い出しています。

戦いは残酷です。戦陣に斃れたあなた方御霊の前に額づくとき、胸つまり慟哭の涙を禁じ得ません。あなた方は乂母を慕い妻子を愛すればこそ、そして兄弟姉妹の将来を思い特に祖国を愛すればこそ、その礎石となられました。この純朴の精神は永く語り伝えられなくてはなりません。

吾が国が経済大国として平和繁栄の道を歩みつつあるのは、 あなた方の捨身のご奉公の上に築かれたものであり、あなた方英霊のご加護の賜であると改めて想いを新にする次第であります。あなた方の勲と崇高な志を永く伝えて行くことが、吾々遺された者の使命と固く肝に命ずるとともに、名を留むることも念頭になく国難に殉じられました、 あなた方の御霊を年々歳々生ある限りここにお迎え祭り共に語らいたいと念ずるものであります。願わくは在天の英霊よ、何とぞ安らかにお眠り下さい、 そして永久に祖国日本とブ遺族の上にご加護を垂れ賜わらんことを。

平成六年四月十日バレテ会

第16回比島慰霊巡拝記(50回忌供養)

この度の第一六回比島慰霊巡拝は、参加者五五名、うち遺族様四〇名、生還者十一名、特志の方四名でした。遺族様四〇名のうち、その半数の二〇名は女性で、年令も八〇才から二〇才まで。親子、夫婦、兄弟づれ、孫さんとのペアも三組と多彩。また、 巡拝回数は、二十一回を最高に常連の方が多い一方、今年初めての方も二八名。それぞれに、五〇回忌を機に、主人 兄、弟、父の、その戦闘の地、戦死公報あった戦没の地に立ち、この眼で確かめながらご供養をと参加されたでありましょう。

また、我々生還者は、仆れた諸霊のご加護により、 万死に一生を得て今日の生あるを思い、戦場の密林に、あるいは訪ねる人とてない人跡未踏のカガヤン溪谷に英霊を残してきた我々が淋しく眠られる諸霊の慰霊をしなくてはと思い参加したのではないでしょうか。それぞれの思いの7泊8日の1、六〇〇粁の旅でした。

3月10日マニラへ。ホテル泊。

3月11日:マニラからムニオスへ。農学校前の広場で、ここの米軍病院で逝かれた故林連隊長閣下の慰霊供養を行う。サンホセ経由でバレテ方面へ。デグデグで松岡隊戦没諸英雄の御供養を行う。16時頃バレテ峠へ到着、全員で慰霊式典を行い、山本巡拝団長が慰霊の詞を奏上。峠をサンタフェ方面で下り、ソラノで泊。

3月12日:アリタオの一三八兵站病院跡で慰霊供養、サンタフェで恒例となった学用品を贈呈、サンタフェ先の聯隊本部渓入口でご供養。その後、カピンタラン小学校、ミヌリ小学校、プトラン小学校で学用品を贈呈。プトラン小学校横でご供養。プンカン小学校で学用品贈呈、プンカン泊メンバー以外はソラノへ引き返し泊。

3月13日:参加者メンバーが7つの慰霊地コースに分かれる。①イラガン ②ピナパガン ③マレコ ④ビノン方面 ⑤カシ・ヤナギ・フナ陣地跡 ⑥妙義山・妙高山陣地跡 ⑦プンカン(昨日から宿泊) ソラノで泊。

3月14日:3泊したソラノの宿泊先を離れ、バレテ峠を逆に越える。デグデグ小学校での学用品贈呈、歓迎会。サンホセを過ぎてルパオ郊外でご供養。次いで、ウミンガンでご供養。北サンフェルナンドから北15キロのダリガヤスで轟沈した乾瑞丸への慰霊供養。北サンフェルナンド泊。

3月15日:クラーク基地でご供養。マニラ泊。

3月16日:モンテンルパ刑務所裏の平和公園、ロスパ二オス郊外の山下・本間両将軍処刑跡地、カリラヤ日本人慰霊園を訪問し、最後にパグサンハンの比島寺で六十三聯隊戦没者の五〇回忌法要を行う。マニラ泊。

3月17日:マニラから福岡空港へ。

プンカンにて憶うー「クマ陣地」へ (一部抜粋)

戦没者関係者 名古屋市

平成六年三月一二日、午後五時。重畳と連なるカラバリョ山糸西端の山々に傾き始めた太陽を背にして、目指す場所に漸く辿り着くことが出来た。東側は切り立った断崖、タラべラ川の清流が白い波をを立てており、その対岸から急な尾根筋が標高八〇〇米をこえるマロヨン山へ向って険しい山稜となって続いている。川岸に沿って国道五号線がのび、時折キラリと陽光を反射させて車が走ってゆく。

此処が私の恩師井上中佐が御戦死の陣地跡なのだと改めて自分の胸に云い聞かす。お別れした時の手の温もりを未だ忘れ得ぬままに、既に半世紀の歳月が過ぎ去っていた。大阪陸軍幼年学校生徒として私は、二一ヶ月に亘り井上生徒監の御薫陶の下、将校生徒の修養研鑽にはげんだ。私にとり恩師は真の親とも兄とも慕う人生の師であった。

昭和一九年九月、戦局急迫を告げる中、恩師は捷号作戦大隊長要員として比島の決戦場へ出陣された。送別会の月夜、校鬥にて最後の握手をされた後、「大台ヶ原での夏季山岳訓練は、実に良い勉強になった。この経験は比島で、きっと役に立つと思うよ。」との言葉を遺されて、壮途につかれたのであった。比島では山岳戦斗になるであろうと予期されていたのである。私の目に映ずる山容は、紀州熊野のそれに比し明らかに山の老化は争えず、可成りの荒廃が感じられ、 ここは「死地」と感じた。

近代戦を遂行するに於て制空権なく砲兵力の乏しいプンカン守備隊に課せられた任務のきびしさを思い困苦の程が察せられた。「クマ陣地」 と名付けられていた此の場所はプンカン陣地にあって最も高い位置にあり今、 一面立枯れしたカヤで覆われて乾期の終りであることを教えている。処々に自生の灌木が見られるが幼木が目立ち年輪を経た大木はない。平凡な裸の山だと私には思われた。そんな考えに捉われかけていた私は、実は大変な見当違いを犯していたのであった。

道案内の一人として同行していた地元の青年が私をのぞき見るようにして、 しきりに足許を指し示している。タコッポだ! と分かった時、冷水を浴びた思いがした。あらためて見廻わすと、一定の間隔をおいて前後左右に点々と穴の跡が続いている。深さは一〇糎(センチメートル)程度に埋まっているが、まさしく此処は「タコッポ陣地跡」であった。青年は手ぶりで穴は相当深いものだと教えてくれた。長い年月を経て少しづつ埋まってはいるが、 この壕を掘られた方々の苦しみが感じられ、そっと手をそえ土の感触を確かめて見た。

大木が見当らず、一面カヤに覆われた此の山はかつての戦いに際し、砲爆撃の洗礼・ガソリンと焼夷弾の雨注、更に火焔放射機の炎に包まれて生き物はすべて焼き尽されたのであった。その後の数十年を放置されるままに沃土は流れ、地味も衰えて今は滅多に里人も立ち入ることのない不毛の地となっている。荒涼とした陣地跡で私は赤錆た迫撃砲弾の破片と出会った。長さ六糎、巾一・五糎、厚さ〇・五糎、重量二六グラム。丸くそり反った弾片は半世紀後の今もなお、昔ここで激しい戦闘が行われた事実を物語っている。恩師が御最後を遂げられた陣地跡で出会った弾片に不思議な運命を感じ大切に故国に持ち帰ることとした。

タ闇がしのび寄る前にと山を降りる。山裾に下るにつれ林が広がり、バナナ・マンゴーの木々の数が増し、やがて小さい谷川に出会った。今は水枯れしているが、川石の様子から察すると、雨期には可成り激しい水勢があると思われる。谷川を越し少し上がった処で案内の里人が、あそこ、ここに、と横穴壕の跡を指し示してくれた。案内をしてくれたバレテ会の松永さんは、これ等は生活のための壕であったと指摘された。空からの監視を避け、生活用の水を得、又各隊との連絡路としても、先程の谷川は籠っている兵士達にとって随分役に立っていたように思える。生活用の横穴の多い訳である。まさに「兵(つわもの)どもの夢の跡」。一ヶ月に及んだ夢枕に故郷を偲び、又斬り込みに出て帰り来ぬ戦友を待って眠られぬ夜を過ごした兵士もさぞかし多かったことであろう。胸の痛む横穴壕の跡であった。野砲陣地周辺は爆撃の大穴跡が幾箇所も点在しており、その名残りを留めている。

ここを訪れた頃はタ闇に包まれ、日は既に、フライアント高地の西に沈んでいた。浮雲が真赤に染まっている。内藤大隊の籠ったタカ陣地附近の山の上空がタ焼けで荘厳に輝き、思わず合掌。内藤大隊長以下の将士の御冥福を祈る。身のしまる一刻であった。今日の探索はこれ迄として、タ空の下で案内して頂いた里人達と別れの挨拶を交わした。

プンカンの夜

今宵の宿舎は国道五号線沿いにあるプンカン公民館。正しくは内藤会館と云う。

プライアント高地のタカ陣地で御戦死された歩兵第一〇連隊内藤大隊長の令姉が、その死を悼まれて三〇〇万円の寄贈をなされ、それを基金とし更に同大隊の生還者達が拠出されて、昭和五五年に建設されたという。クマ陣地に近接した位置にある為、今回の慰霊巡拝にあたり 、是非共宿泊利用させて頂きたいと松本氏が奔走して下さった。幸い、走旨を了承された管理責任者(岡山市)のお許しを頂いた時、始めて私達の此の度の行動が可能となったのであった。当初四、五名かと考えての立案であったが、五〇回忌という折角の機会でもあり、この日の宿泊は、御遺族七名(内婦人二名)の他、通訳のウイルソン君と松永氏及び私の十名となっていた。

翌朝の慰霊祭はクマ陣地の山裾で、陣地跡を仰ぎながらの式典である。九名とウイルソン君を加えただけの淋しい式典と思っていたが、意外にも住民たちの数が多く、三~四〇人の人々が集まって静かに見ていた。ご供養の後、同じプンカンにおいて御戦死の故下斗大尉(藤黒大隊)の令妹より託されたテープを聞く。「亡兄が戦地からの便りの中で、ひそかに口ずさんでいますと知らせて参りました歌を現地で兄のため聞かせてやって下さい」として預かってきた歌曲は「湖畔の宿」。今は故人となった高峰三枝子の静かな歌声が遥か林の彼方に流れ去っていった。

兵団長の涙

第一四方面軍参謀であった栗原賀久中佐はその自著「運命の山下兵団」に於て、この時期の戦斗について次の様に記している。「昭和二〇年四月初め、栗原参謀は山下奉文大将の激励書信を携えて、第一〇師団司令部(鉄兵団)に師団長岡本保之中将を訪ねた。岡本中将は書信を受取ったあと、云った。『この間ね、歩兵第六十三連隊のある陣地が米軍に奪われたので、その他の部隊が夜襲して取返したところが、その陣地のたこ・・壺(各個散兵壕)の中に、死守した日本兵の屍が、前方に向いたまま入っていた。いいかね、栗原君、それらの死体は、みんな小銃を握ったまま冷たくなっていたよ・・・。ここのところは、ようく軍司令官閣下にお伝え願いたい・・・。』兵団長の声が急に低くかすれた。とたんに大粒の涙がばらばらと落ち、そのまましばらく顔を上げなかった。」

深い感銘と共に、終世忘れることのない一章である。

兵団長が涙した兵士達の御霊は、バレテ峠の慰霊碑に宿り、心なしか私達に何かを語りかけているように感じられる。峠を去る日、車中で慰霊碑に黙礼を捧げる私の胸の中に、古代ギリシャの詩人シモーニデスの詩が蘇って来た。 「行く人よ、ラケダイモンの国びとにゆき伝えてよ、この里に 御身らが言(こと)のまにまに、われら 死にきと。(呉 茂一 訳)

ベルシャ戦役に際して国を出でて斗い、利あらずして戦死したラケダィモン(スパルタ) の兵士達を悼み、古びた碑の前で詠んだ鎮魂の詩である。

バレテに眠る将士達の声なき声をきけ! 遠く祖国を離れて、ひたすらに斗い苦しみつつ幾多の将士がその生命を終えた。彼等は天皇の命ずるがままに、この地へ来り、愛する国の人々を護らんと無念のうちに命絶えたのであった。遺された私達は、この地に響く、心あらば伝えてよとの声に耳を傾けなければならない。その死を無駄しないために。僅か半世紀でこの戦いのことを風化させてよいのか紀兀前五世紀の古い昔に詠まれた鎮魂の詩が今も尚、脈々とうたい継がれている事実に思いを致す時、誠に内心忸怩たるものがあった。

初めて見たフィリピン

遺族 鳥取市

今回の旅は、私にとって「初めて」の連続でした。日本を出ること、飛行機に乗ること、本州を出て九州へ行ったことも初めてでした。私にとってのフィリピンはもっとも身近な外国です。小さい頃から祖母から話を聞かされていたからでしょうか。実際に3時間強で行くことができ、時差も1時間です。

強い日差し、椰子やバナナの木、色とりどりの美しい花々、市場の野菜や果物の豊富さ、初めてみるフィリリピンはまさに「南国」でした。多くの水田があり、その周りに椰子の木が生え、こちらは田植え、向こうは稲刈りというモザイク模様のような不思議な光景、また、そこではまだ水牛が働いていてと、まるで小学校の頃の教科書を見ているようでした。

最も印象深かったのは、4日目の慰霊巡拝です。とても暑い真昼の太陽の下、ミヌリの子供たちや大人たちに囲まれての妙義山登頂です。道を間違えたものの、みんなに助けられ、ようやく頂上に着きました。幾重にも連なる山々、谷間を流れる川、こんなのどかな田舎で、五〇年昔は戦争が行われていたとはとても想像ができませんでした。そして、こんな美しい景色のどこかに祖父が眠っているのだと思うと、何だかほっとしました。

新しい発見の八日間は、あっという間です。祖母に、「大きくなったら連れていってあげる」と言われていたフィリピンへの旅は、二〇歳の「成人のお祝い」として実現しました。形は残らなくとも、本当に価値あるプレゼントだったと思います。私の目を通して見たフィリピンは、祖父が眠る、穏やかで、優しく、明るい国でした。「また行きたい」という思いを胸に、帰国の途につきました。

乾瑞丸轟沈の浜辺に立って(一部抜粋)

生還者 鳥取県日南町

私は昭和58年バレテ峠頂上に現在の慰霊碑が、建立されて除幕式と慰霊巡拝が行われた年に、巡拝団に参加しましたが、それ以降10年間も疎遠にしておりました。今回、戦没者50回忌にあたりますので、遠い日に共に戦った戦友の慰霊供養のために、老妻と二人で参加させて頂きました。バレテ、サラクサク峠などの慰霊巡拝を終えた後、感慨深く最後に立ったのが、乾瑞丸が轟沈した「ダリガヨス」の浜です。

50年前、私は乾瑞丸に乗船していたのです。夕陽が沈みかけた頃、思い出深い浜に到着すると、良い天気にも関わらず、三、四米の高さの大波が波頭を白く泡立たせて押し寄せており、轟沈した同船から浜へ泳ぎ着いた当時を彷彿と思い出させてくれました。

昭和19年12月23日午前11時過ぎ、我々の乗船していた乾瑞丸は、天気に恵まれ波静かな海上を航行していた。遙か彼方に陸地が見えはじめ、後数時間で目的地に無事到着出来ると大方の者は上甲板に出て上陸出来るのを待っていた。私は当番の為に戦友村上君と二人で昼食を受領する為に、いったん船底に下がって向側左舷看板に上がった時、突然船体がぐらぐらとしたと思うと大爆発が左舷で起きた。

しまった、魚雷命中と直感したが、付近の兵も皆一斉に総立ちした為にパ二ック状態になり身動き出来ず、そして数秒後第二弾が轟音をたて爆発した。初弾で上がった水柱がどうと船内に入り船体は大きく左舷に傾き私も共に海中へ沈んで行った。続いて三発目が水中で鈍い音で感じられた。海中は阿鼻叫喚の大混乱で頭上に物がごつごつ当たり、呼吸は困難となり死にものぐるいで呼吸をこらへて手足をあがいていた。

其の間に、瞬間ながら祖国のことが思い浮かび父母のこと、一人の姉のことなどが脳裏に去来した。そして呼吸に耐え兼ねて海水を数回飲みながら必死であがいていたら頭上が少し明るくなったと感じたら天祐か神助か、突然に海面に浮上することが出来たのである。頭を回して見ると瞬前まで乗船していた巨体の船影はどこにも見当たらず、唯海面が広々としているだけだった。奇跡的に一人だけ助かったか、 と思ったが、波のうねりの上に上がるとあちこちに頭が見えて生存者が多数あるらしく見えた。

幸いに台湾出港以来、救命胴衣は昼夜を問わず着用を命ぜられており、暑さの中を無理して着けていた為に浮上してからは手足をゆっくり動かしておれば沈むことはなく、遙かに陸地が見えており助かる事が出来ると思った。護衛についていた駆潜艇が対潜攻撃の爆雷を投下し、腹部にこたえる振動を受けた。効果の程は不明だ。

さて助かるとなるとすぐ現実的になり見渡すと、一組の筏(もうそう竹を一四、五束ねて船上に積み込んであった物)が付近に浮かんでいた。五、六名がつかまり、負傷者一名を乗せて他はつかまっているだけで、皆励ましあって波間に浮んでいたが、救助に来てくれそうにもない。又海難時の為に常に腰につけていた食糧袋は海水が入り、食べれそうになく、腕時計も現在のような防水でない為に、海水が入り使用できそうにもない。(これが後日、戦闘中に夜の時間が不明で不便した)そして唯々陸地に向かって流されるのを待ったが、 一向に近づきそうになく皆相談して漕ぐ事になり板片など拾って、片手で少しづつ漕いだらだんだん近づく感じになる。

そう、こうして三時間位して陸地に近づいてきた。浜が近づくにつれて磯の大波が押し寄せるようになった。後方を見ていて波が近づくと皆筏につかまり頭上を通過していくのを待つ。こうして三、四回波をかぶる間に筏はばらばらになり皆も離ればなれになってしまった。そのうち砂浜に足がついて陸地に着く事ができた。やっと本当に助かったという安心感と水にぬれた衣服の重さ、海中の数時間の疲労の為に足が立たぬ様だった。

こうしてやっと浜に上陸する事ができたのである。次々と生存者が上陸してきたが背中をくっつけていた戦友村上君はついに姿を見つける事が出来なかった。船と運命を共にしたのであろうか。

我が聯隊も六六〇余名乗船していたが宮西大尉以下二九〇名の犠牲者を出すに至った。三、五〇〇余名乗船中、生存者二、七〇〇名位であり一、二〇〇名の貴い命と多量の軍需物資も一瞬にして海の藻屑と消えたのである。

上陸後は裸になり衣服を乾かしながら夜を迎えた。夜に入り聯隊の上陸地「北サンフエルナンド」よりトラックで食糧など積んで救援に来てくれ腹ごしらへをして後、多くの戦友が目的地を目前にしながら戦場の土を踏む事が出来ず船と運命を共にした無念の地を後にして北サンへと夜中行軍して向かった。持ち物は何一つ無く帽子も無く地下足袋を履くのがやっとでみじめな行軍だった。翌朝、「北サンフェルナンド」に到着、 衣服兵器一切の補給を受けて軍隊らしくなり、事後の戦いに挑んだのである。

一瞬にして一、二〇〇名の方々の命を奪う戦争を恨み、無念の戦死をとげられた戦友の御冥福を祈ります。

平成7年ー28号

第23回バレテ会慰霊祭

一都二府八県のご遺族、生還者の150名が参列。神社側からの開催日変更の要請により、従来の4月開催を変更し、5月7日(日曜日)に変更した。当日は快晴に恵まれ、絶好の慰霊祭日和となった。式典終了後、砂丘会館にて比島巡拝ビデオ鑑賞、フィリピン比島時の廃寺計画の報告などがあった。

比島寺会事務局の連絡によると、戦後50年を迎え、会員の高齢化など諸事情により脱会する会員も多く、現況では比島時を維持していくことが不可能な状態で、関係者協議の上、廃寺として各個人碑戦友会碑については本年五月大村名誉住職により精霊抜き(入魂の逆で魂を抜く)を行い、其の後石碑の持ち帰りを希望される方は申し出とのことである。

はじめての慰霊祭に参拝して

遺族 鳥取県八東町

生き残りしを贖罪のごと慰霊祭へ 集う老兵の背とうとく拝む

敗を知らなかった日本の歴史を大逆転させたあの第二次世界大戦からもう五十年も過ぎました。十年一昔の諺もあるのに何十年経ってもあの最たる烙印は戦争体験者には墓場までもついて行く。戦後から立ち上り今日の繁栄にまで導いたのも、この方達が不屈の闘魂からの発露に他ならないのに。

戦後生まれが大半を占めようとする昨今、あの辛い戦争体験者は、過去の傷を背おい世の隅へ隅へと葬られようとするかの如き、世相を嘆かわしく思うのも体験者故なのでしょうか。

「比島三十三年目の証言」という本による奇しき縁を以って、戦後五十年目にして始めて護国神社慰霊祭に参拝させて頂きました。義兄が比島で散華したとは聞いていたものの、バレテ会報など目にしていなかったならば、 この私をこれ程までに慰霊祭へ引きつけなかったのではとも思はれます。義兄二人とも比島とビルマで戦没して以後二人の姉達の苦難の人生を見て来た私は、まるで憑かれた者の如く雪の日々戦記物を読み耽りました。少しでも国の為にとの思いのみに従った兄達の足跡が知りたくて・・・。

連休最後の休日五月七日の慰霊祭は五月日和、観光客で賑わう砂丘から薫風が護国神社の境内へも運ばれて来ました。歩兵第六十三聯隊慰霊祭とあって、関西一円からも又鳥取県東中西各地から、比島戦に参加された戦友並びにその戦没者の遺家族方々で、拝殿一杯の参拝者で埋まりました。

戦後五十回忌いや護国の神となられた英霊に対しては五十年祭と申すべきか・・・、私は義兄の遺児にも神となった父に逢わすべく二人の姪達も誘いました。

父応召時十才だった姪も還暦が来たのに、ここに護国神社がある事も知らなかったと言う。 これが民主政治なのであろうか? 社殿にはバレテ会による御献花並びに神饌物が綺麗に飾られて、荘厳の内に神官三人が恭しく祭礼の運び・・・、 その厳粛なる祭礼の中にして生きて帰られた方々の思いや如何に? と、 玉串奉奠に出られる戦友のその老の背に、昔の将兵姿を重ね見る一瞬でもありました。

戦没者の未亡人の方々、遠来の御方々、数多くあり、老婦人の拝礼姿に「お母さんも生きていればこの人位の年だろうに」と姪と返らぬ事を呟く。義兄もきっとこの私達をながめてくれてる事だろう。「やっと来てくれて遭えてよかったな。 五十年も経ち、みんな年を寄せたなあ」 と、 拝殿の向うから見られている様にも思えた。

バレテ会会長様の祭文を拝聴しつつ、比島の山野に今なお埋れている屍を想起し、こみ上ぐる熱い泪に胸がふさがれましたが、天空をかけめぐる魂は今この祭場にたち帰り来ましているを思へば、「お義兄さん今日まで知らぬ事とは云えお詣りにも来ませず申し訳もございません」、悔悟の涙が頬を 伝い落ちました。義兄さんの長女はお父さんの出征の時、遺言を十才の私が読める様に、 ひらがなばかりの文字で、「お母ちゃんを助けて弟妹三人のせわも頼む」 と書いてあったと今でも涙で話します。

お父さんが出征の時お母さんの背で眠っていた末弟は、川にはまって亡くなりましたが、残る三人共みなそれぞれの人生を歩いています。護国神社の坂を下りつつ、姪は思い出を語りました。

神社入口に建っている比島慰霊碑の周りに一同集り、ここではテープによる国の鎮めの楽が静かに鳴り響き、やがて君が代と海征かばに合わせて合唱し、 一同神主様に御祓を受けました。バレテ峠慰霊碑前での慰霊祭の模様をビデオで見た折の、あの戦友の呼び声「おーい、又やって来たぞー俺だけ生きて申し訳ないもうすぐゆくから待っててくれー」と、運命の差の叫び声が何とも言えぬ哀しい響となり耳に残りました。

戦後五十年、長い様で短かった思いもする私のこの年月、人それぞれが運命の糸にあやつられながら織りなす人生模様は、神のみが知り給う天命なのかもしれません。今年来よりこの亥年は天変地異があったと言われてますが、符号を合せたかの如く新年早々に未曾有の大震災についで大雪、そして三月には得体の知れぬオウムサリン事件、未だに大量殺人事件の火種はくすぶっているかの世情の様です。

五十年以前より只ひたすらに故国の繁栄と安泰を祈りつつ、犠牲となられた御英霊のかぎりなき御恩を仇で返す様な現代の世情は何たる事か、神のおもわくをお聞かせ願いたい様ですが、余りにも長くつづいた平和ポケに活を入れるべく天罰天啓なるかもと、あの戦争を忘れられない私にはふとそんな思いにかられる時もあります。

御英霊の跡をつぎ行く日本が、どうか末長く平和で安泰であります様に、護国の神とお鎮まり給う御英霊の御加護あらん事を謹んで御祈念申し上げつつべンをおきます。 合掌

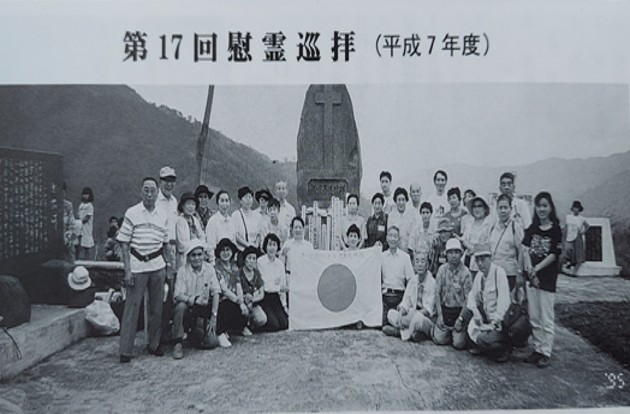

第17回慰霊巡拝記

凄惨なパレテ戦で戦没された戦士達の眠る呂宋、現地慰霊巡拝に優る供養は無いと思う。私達生き残りの者は戦友の供養は良しとするも、ご遺族が現地で肉親の御供養を心おきなく出来得るよう手助けする事が一番大きな勤めではないかと思う。今回の参加者は32名で(遺族28名、生還者4名)構成も親子、兄弟と多彩であり初参加者も21名(内女性14名)であった。

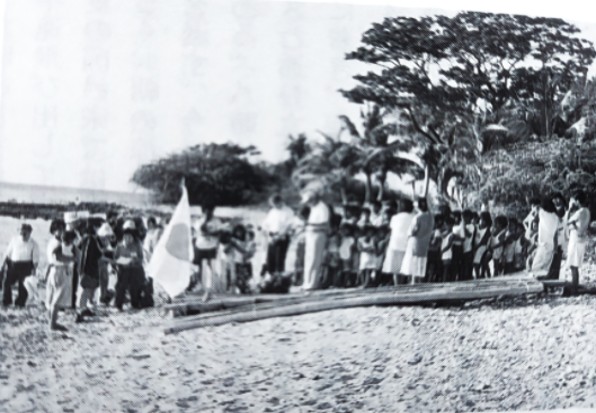

日比親善については、五十年前日米両国が死斗を繰りひろげた現地バレテ峠周辺の住民達は戦火を避けて、 山中に逃避し日本兵に主食の籾から芋類まで持ち去られ、大変迷惑をかけた原住民の事を思うとバレテ峠周辺の住民に対し、何が一番喜んで頂けるか、現地住民の意見を聞いた結果、昭和五十九年三月追悼碑建立以来小学校に学用品贈呈を続けている。

3月9日:マニラへ。ホテル泊。

3月10日:デグデグにて慰霊供養、バレテ峠で慰霊供養・祭文奏上。バヨンボン泊

3月11日:アリタオで慰霊供養、サンタフェ町で学用品贈呈。カピンタランで慰霊供養。カピンタラン、ミタリ、ビュート、プンカンの各小学校に学用品贈呈。プンカンの「クマ」陣地跡で慰霊供養。バヨンボン泊

3月12日:第三大隊が3ケ月間生活そたであろう谷間(聯隊本部谷の一つの北の谷)で慰霊供養、「ヤナギ」、「フナ」陣地跡、妙義山、ビノンで慰霊供養。バヨンボン泊

3月13日:ダリガヤス海岸にて慰霊供養。北サンフェルナンド泊

3月14日:マニラルネタ公園供養。マニラ泊

3月15日:モンテルバのニュービリビット監獄、ロスバニオス郊外の山下・本間両将軍の処刑跡を訪問、カリラヤ慰霊園巡拝で慰霊供養、バクサンハン比島寺で慰霊供養。マニラ泊

3月16日:マニラを発ち、関空・成田へ。

初めて慰霊巡拝に参加して(一部抜粋)

遺族 兵庫県

子供の頃、学校の休みには、決って祖父母(父方の)を訪ねるのが常でした。いつの頃からだったか、祖母は父の戦死について不思議な夢を見たことを話してくれるようになりました。

「その夢は、私を可愛がってくれた原田のおじいさん(私の曽祖父)が正座して現れなさったが、間もなくそれが消えて代わりに小さな点のような人影が私の方に駆け寄って来た。近づくにつれて急に大きな姿になって俊英が笑顔で現れたのだよ。だけど私には真から笑っているようには思えなかった。その証拠にはあの子が自分のこめかみを指していたからだった。そこからなぜか血が流れているのを見て私はアッと声をあげそうになって目が醒めてしまった。あれは俊英が戦死をした時だったんだと思うよ。お別れを云いに帰って来てくれた。」

そう祖母は淋しそうに、この夢の話を何回となくしてくれました。父について、何一つ覚えていない私も、映画のように鮮明にこの夢を焼き付けられ、忘れることができません。

戦後すぐ、最後まで行動を共にしていた戦友の方が訪ねてこられ、父の最後の状況を話して下さいました。それによると、父は陣地を後退する途中で大腿部に被弾して、部隊行動ができなくなったとのことでした。その後、決められた集結地点に集まった者の中に、父の姿はなかったといいます。

そこで私は昼なお暗い密林の中を戦場と思い描いておりました。ところが、今回行って、初めてみたフィリピンの山々は、あの戦争と今でも行われている焼畑農業などにより立木が少なく(一度消滅した密林を復活させることは、至難の業のようです)隠れるところもないように思えました。こんな場所でよく戦闘ができたものだと思いました。

しかし、一方で水田が広がり(年中いつでも田植えができるようです)牛や山羊が草を食む田園風景が見られました。椰子の木が茂りマンゴーの実が降るばかりに実っている南国の光景もありました。でもそれは人々の貧しさを感じさせ、昔の日本の田舎を思い出させました。

今回フィリビン訪問の話を聞いて最初に感じたことは、戦争で被害を受けた彼の地の人々から心良く受け入れられないのではという予感で、俯いて歩く自分の姿を想像していたのでした。ところがいろいろの人の努力と五十年の歳月が人の心の垣根を取り払ってくれていました。慰霊に訪れた沢山の人々の努力も役立ったと知りました。各地で行われた慰霊祭は私の胸を熱く痛くするものでした。亡き人への声を限りの呼びかけを見聞きして、五十年経っても戦友や肉親への情愛は薄れるものでないことを実感して感動しました。

父と一緒に生き一緒に歌も唄いたかった。叱られたりほめられたりも経験したかった。思い出もなく夢にも出てこない遠い存在であった父をこんなにも身近かに感じることができて本当によい旅だったと感謝しています。

前もっていろいろ準備して下さったことや、同じ思いの皆様と一緒に旅ができたことなど、ひとりで行っても得られなかった暖かい気持を沢山持って帰ることができました。島崎藤村の「椰子の実」 のふるさとでもあるフィリピン、あんなにも遠い国を戦場にし、巻き込んでいった人々のことを思いますと、心が痛みます。こんな戦争が再び起らないようにと祈らずにはおられません。

(父戦死のバレテに立ちて)

南の異国の丘に歌流る 亡き人偲び人びとつどふ つばくろは春渡リ来て秋往なん 父の魂よかくやあるらむ

(海軍特攻の従兄を偲びて)

大空の雲を墓標と逝きし君 ルソンの浜に今ぬかづきぬ 落日の美(かな)しき海に伏し拝み 特攻の君今はいずこと

初めて書く父への手紙

遺族 (鳥取県西伯郡)

私の父は、昭和十九年七月に招集されました。昭和二十年七月十五日、ビノンで戦死、三十五才です。

昭和十九年十二月末の台湾からの最後の手紙にフィリピンに渡ることと、もう帰る事ができないと思うから、子供たちのことを頼むという文面が書かれてありました。

一番末の子供であった私は当時二才半でした。父の顔も、思い出もまったくなく、父というものは、私にとって今まで実に遠い、遠い存在でしかありませんでした。十七年生まれの私にとって私の知っている戦争とは、子供三人残されて必死に生きていく母の姿でした。その母の姿がまさに戦争そのものだったと思います。

私たち兄妹は一日も早く成人して母を助けたい、働きたいと思っていました。

“海ゆかば”の歌も知らず、今回の参拝で初めて父を、戦争を、死を知り、そして考える事ができました。最愛の家族たちを、遠い祖国に残し、知らない国で死んでゆかねばならない無念さは、どんな想像力を働かせて考えてみても、はかりしれないものです。

父の悔しさ、 つらさ、寂しさが初めてこの地に立って身に滲みて、心の傷む涙、涙の巡拝でした。この戦争において父を含む多くの方たちの犠牲があって今日の日本の繁栄があるのでしようが、それにしても、何を持ってしても替えることのできない大きな代償であり、戦後何十年経とうとも決して忘れてはならないことだと思います。

初めて書く父への手紙 ー この旅行で初めて身近に感じることの出来た父へ

お父さん、五十年経ってやっとこの地へ来ることが出来ました。母ももう少し若かったら一緒に来ることが出来たと思うととても残念でなりません、何せ八十才を過ぎていますので。

フィリピンに来るについて母から負ぶってでも、曳きずってでも連れて帰れるものなら連れて帰って来てしいと言われて来ました。その母の気持ちはお父さんもよくわかってくれていることでしよう。でもそうすることの出来ない私は、お父さんの魂と一緒に帰りたいと思います。

お父さん、ビノンの丘の見えるイナバンで供養をしていただきました。ビノンはここから十km先だそうです。花、お菓子、果物、水、 コーヒー、 パン、味噌汁、米、思いつくものは全部持って来ました。今まで来れなかった分も。(コーヒーは当時なかったので母が飲ませたいと言ったから) 母のお経、聞こえましたか? 持参していただいた皆様と歌った “ふるさと” 、お父さんの耳に届いたでしょうか? 現地の人たちも大勢来てくださいましたよ。お土産に持っていったボールペンは全員に配っておきましたよ。ビノンから見たイナバンはのどかな田園地帯でどことなく七月頃の鳥取を思い出させるような景色ですね。こんな地でお父さんが眠っていると思うと心が安まります。時間があれば、とぼとぼ歩いてみたかった・・・。

毎年は来られないと思いますが、ぜひまた行きたいと思っています。できれば兄と一緒に。今回の私が参拝したことで母も肩の荷が降りたと思います。

母も当時苦労しましたが、現在、孫、曾孫と一緒に元気に暮らしていますので安心下さい。 仁子

四回目の慰霊巡拝を終えて(一部抜粋)

遺族 鳥取県米子市

バレテ峠には鳥取県から運ばれてきた、自然石の立派な慰霊碑が建っています。

塔婆を立て、花を飾り供物をあげて慰霊祭が始まります。比国の国家、君が代、海ゆかば・・・に続いて「慰霊の言葉」が静かな山に吸い込まれていきます。「聞こえますか、兄さん達」。現地の人々も集まってきています。

慰霊祭の後慰霊碑の後側に回って、周囲の山々を見ながら当時の布陣や戦況についての説明を聞きます。遠くに仰ぐ山々は、標高千二百米から千四百米位の山が墨絵のように薄く連なって見えます。

五十年前、あの山々で敵の砲火を浴び、多数の兵隊さん達が血みどろで戦い、草むす屍と果てられた所とは信じられないほど、静かで緑豊かな山並です。武器も食糧も充分でなく、気候・風土の違う他国での戦闘、辛かっただろうなと思い、しかも最近国のトップから「”侵略戦争”だった」と言われて、何の為の誰の為の戦争だったろうか、何の誰の為に死だったのか・・・と口惜しく、涙でかすむ山々の緑を眼で追いながら、皆、どんな思いで果てたであろうと悲しくて茫然と立っていました。

周囲のざわめきに気付くと皆様方下山の準備です。私も大急ぎで、供えた塔婆、供物を片付け、「兄さん、又来るからね」心の中でお別れを言い、皆様と村の人達と一緒に山を下りました。

平成8年ー29号

第24回バレテ会慰霊祭

5月12日、前夜来の雨も上り、快晴に恵まれて日本海から吹き上げる風もなく、絶好の慰霊日和となった。式典開始前の控所は、一年振りの再会に130名の参列者で賑やかであった。来賓に石破衆院議員、鳥取聯隊会会長代理、他を迎え、バレテ会会長の祭文奏上、県内外のご遺族代表、戦友代表、他の玉串奉奠、比島戦没者慰霊碑前での小祭典などを挙行した。

祭文奏上(一部抜粋)

私自身の視点による日本の国内世相の一端を述べさせていただきます。戦没諸霊の大きな犠牲の上に立ち、日本はこの半世紀で驚異的な経済成長を遂げ国民は豊かで平和な世を自由に享受させてもらっております。

物の面では衣、食、住、全て満たされ、巷には物、物の氾濫で思いのまま手に入らないものは何もありません。戦没された皆さんと共に飢餓に迫られた食べ物の面を見ますと、現在の日本人は飽食と美食の時代来たるとこれを堪能しております。

私はあのバレテ戦で食べ物さえあれば生還した戦友もまだまだ多かったものをと苦々しい思いにかられることがよくあります。一方心の面では、戦没された皆さんや私達は何か精神的支えとなるもの、例えば互に切磋琢磨するといったような心の糧を身につける鍛えを受けて育ちました。

現在は、こうした価値観は薄れ、個人の自由な生き方に変りました。人間の自由は大変有難いことでありますが、はき違えの自由も出て参ります。人々は法のもとに唯権利と義務に頼り他を顧みない自己中心の世になりつつあると思えてなりません。

一見して日本に良き時代が来たかに見えますが、それは物の豊かさであって、心の面で日本人はほんとうに豊かになっているのか疑問に感じることがあります。現に経済偏重の歪みが諸々の面で噴出しその是正が目下懸命に計られております。無条件降伏から立ち上がったのも、日本人の叡智によるものであり戦後半世紀経過したこの辺でもう一度叡智を発褌し日本の行方を軌道修正すべきではないかと思えてなりません。

終わりに戦没諸霊の尊い犠牲を無にしないため、平和の原点である人の命に対する尊厳と畏敬の念を全く見失わせてしまう戦爭を二度と繰り返さないように、ここにご臨席いただいている皆様方と共に努力することを戦没諸霊の御前にお誓い致します。戦没諸霊には祖国日本の行方とご遺族の上にご加護を賜りますように、御霊安かれと謹みお祈り申上げます。

第19回比島慰霊巡拝記

参加者42名。うち遺族28名、生還者11名、縁故者3名で、79才を最高に70才以上の高齢者18名、構成も親子孫、夫婦、兄弟と多彩であり、常連が多い中に初参加も半数の20名となった。わが夫、わが父、わが兄弟、わが戦友たちの7泊8日、1,450キロに及ぶ鎮魂の旅である。

3月10日:マニラへ。(マニラ泊)

3月11日:バレテ峠慰霊祭、バレテ峠を北へ越えてアリタオでの供養(バヨンボン泊)

3月12日:サンタフェ町役場で16の小学校への学用品を贈呈、聯隊本部渓での供養、カピンタラン、ミヌリ、プトラン、ビュート、プンカンの各小学校へ学用品贈呈、プンカンのクマ陣地跡での供養、デグデグ小学校で学用品贈呈及び歓迎会、デグデグ陣地跡での供養、プトラン小学校横で供養(バヨンボン泊)

3月13日:3グループに分かれての行動 ①イラガン・エチアゲ方面 ②キヤンガン・ビノン方面③四天王山・カピンタラン・ヤナギ・フナ・妙義山・妙高山方面 (バヨンボン泊)

3月14日:バレテ峠をマニラ側に越え、ルパオで供養、ダリガヤス海岸でご供養 (北サンフェルナンド泊)

3月15日:リンガエン海岸を走りマニラまで南下。マニラのりザール公園でご供養 (マニラ泊)

3月16日:モンテンルパ刑務所裏の平和公園、ロスバニオスの山下・本間両将軍の処刑地跡、カラリヤ慰霊園の比島戦没者碑へお詣り、バグサンハン比島寺の聯隊碑前で最後の慰霊祭(マニラ泊)

3月17日:成田、関空へ。

戦跡巡拝に参加して(一部抜粋)

遺族 東京都

フィリピン国家が流れ出す。線香や蝋燭が手から手へと渡され、だれともなく火をつけ合う。読経が始まり、村の子供たちが日の丸を掲げてくれている・・・。巡礼ツアーというものに初めて参加した私には、それはほとんどカルチャーショックでした。白状すれば、私は長らく戦争アレルギーでございました。幼少時、父母から叱られるといえば、きまって「あの戦争」が引き合いに出されたからです。 日く、 「ご飯を残すな。戦争中を考えてみろ」「いまの子は戦時中を知らないからたるんでおる」などなど。

「もはや戦後ではない」と経済白書が宣一言した年(五六年) に生まれた私は、知りようのない過去をいちいち押しつけられてはたまらんと、そのたびうっとうしく思っていました。 父の戦友会活動が本格化た頃には生意気盛りの十代を迎えてていて、戦記や戦友探しにのめり込む父を「いつまで過去にこだわってるのだろう」 などと、冷ややかな目で眺めていたものです。ところが、 円高の恩恵で海外にたびたび出るようになるうち、世界にはかくも、戦争の爪跡が生々しく残っているものかと認識を新たにすることになります。 旧ソ連で元抑留者の方と知り合うなどするうち、 「あの戦争」 に対して次第に想像力が及ぶようになりました。とりわけ終戦五十周年であった昨年には、 テレビの特番などを通じて興味が一気に深まり、自分の親たちが身をもって体験した「あの戦争、あおの時代」がようやく等身大の関心に転じていったのでした。

奇しくもその年、戦死した父の兄のことがバレテ会の皆様などを通じてわかったと興奮する父。「一緒に行くか ?」と、ためらいがち ? に声をかけられ、こちらもためらいつつ、顔も知らない伯父の供養に出かけてみる気になったのは、そんないきさつからでした。先ほどカルちゃショックと書きましたが、参加させていただいての感想は、それほどに得難い七日間だったということです。

道中の解説、各地での慰霊祭、バヨンポンでの「大宴会」、比島寺訪問などなど、すべての行程が興味深く、印象的でした。なかでも最大の感動は、カピンタランで伯父一人のためにたくさんの方が共に供養をして下さったことです。伯父も、きっと喜んでくれたことでしよう。道中、ご遺族の方、生遠者の方がそれぞれに語られる「あの戦争、あの時代、そして私たち」は、どんなノンフィクションを読むよりもリアルで、こころに迫るものがありました。

戦跡を巡るうち、これはどうも伯父を含む戦没者の方々が。私などを引きよせて下さったのではないかとさえ、思いました。妙義山では、「兵隊さんの気持ちを思ったら、がんばらにゃ」と人生の大先輩方に励まされました。中枝さんをはじめ、地元小学校への地道な援助を続けてこられた方々には、頭が下がりました。

あの戦争について、以前から自分なりの考えはありました。その一部は、あるいは参加された方のご意見とは異なるものがあるかもしれません。が、あの一週間を共有させていただいた今、あらためて思うのは。戦争というものを二度と起こしてはならないということ。(太平洋)戦争を知らない世代の戦争責任とは何より、「二度と起こさぬ責任」を持つことではないかと考えるに至りました。最後に、フィリピン側スタッフを含め、皆様に心より感謝いたします。

父から届いた一通のハガキ(一部抜粋)

遺族 鳥取県西伯郡

お父さんまた来ました。

昨年帰りましてから、鳥取県庁への軍歴問い合わせ、また、バレテ会の山本様の本を読むことで、北満、釜山港、基隆、高雄、そして、大威丸で比島北サンフェルナンド港、ロザレスと、父の辿ったであろう道のりを知ることができ、駆り立てられるような気持で今回の巡拝に参加したのでした。ここに船が着いたのか、この道を歩いたのか、いろいろと思いをめぐらせながら、昨年とはまた違った感慨で廻ることができました。

昨年も立ったビノンの地、今年はもう少し奥まで連れていってもらいました。詩吟、お経、皆で歌った「ふるさと」の歌、そして沢山のお供え。皆さまのおかげで心のこもったご供養をさせていただきました。戦後母は、父の任務は通信隊で、通信線を担いで無傷と聞いており、戦死公報が来ても父の帰りを待っていたようです。

父からの一通のハガキ

戦時中、満州から届いた一枚のハガキがあります。当時、二歳半だった私に宛てたもので、父を感じることができる唯一のものです。『ひとこちゃん元気にしていますか、お父さんも元気でお勤めをしています。こちらは暖かくバナナなどおいしいものがたくさんあります。おみやげを持って帰りますからいい子にしてお母さん、お兄さんのいわれることを良く聞いて下さい。お父さんより』

いい子にしていて帰ってもらえるなら、あなたのいい娘でおりますから顔を見せて欲しい、声を聞かせて欲しい、こんな思いになったのは五十四才になって初めてです。五十年間何も知ってあげることが出来なくごめんなさい。これからもフィリピン巡拝のおかげと心から感謝しています。

また機会があれば是非来たい、父のいたこの国、この土地に。 あなたの娘より

フィリピンへの鎮魂の旅

生還者 東京都町田市

茫々たる五十有余年の歳月を今も尚、生還者や遺族達は、若くして散った人達の足跡を追って、毎年鎮魂の旅を続けている。“夫が生きていたら”、“父が生きていたら” との遺族の痛恨の思いは、生きる日の限り消えることはないであろう。

僕は、平成八年三月、比島古戦場におけるバレテ会の慰霊旅行に初めて参加した。

「バレテ会」 とはフィリピンのルソン島北部のバレテ峠で戦った鉄兵団の生還者(姫路第十師団の鳥取聯隊中心) 及び遺族で結成された慰霊団体である。今迄、 このような旅行が行われていた事に気付かなかったのは、痛恨の極みであった。

僕は第二次大戦中、 フィリピンのルソン島に於て約三年間、北部から南部に亙り一千粁の間を野砲隊長として野砲と共に転戦し、最後はマ二ラ東方高地に於て米軍と死闘を繰り返し、遂に殆ど全滅した。我が兵団の兵力一万名中、生き残ったのは僅か五百名と言われている。

フィリピン戦線は今次大戦に於ける最大の激戦地で、日本軍の戦死者五十万人以上、フィリピン人の死者は三十万人とも、百万人とも言われている。この茫々たるかな五十有余年、今や遙かなる歴史の彼方の比島決戦に於て、我々が命を賭けて戦った戦跡を訪れ、空しく散って行った若き無数の戦士達の鎮魂の旅をするのが、長い間の僕の夢だった。

三月十日、フィリピン航空のジャンボ機が一路マニラへ向けて成田を飛び立った。いざ、激戦の古戦場へ。機内には、日本男性と結婚したフィリピン女性達が子供を連れ、大量のお土産持参で里帰りのため乗り込んでいた。これが、世の中も日本とフィリピンの関係も、急激に変化していることを実感した最初であった。

バレテ会の参加者は生還者が十名ほどで他は遺族であったが、その多数が毎年或いは隔年にこの旅行に参加していた。すでに十回以上参加している人が何人もおり、これは、初めて参加した私にとって驚きであり感動的な事実であった。

マニラ。バスの窓から眺めた椰子の木、バナナ林、民家のたたずまい等の南国の風景は、まるで昨日のことのように昔の記憶を呼び覚まし、過ぎ去った戦後の長い長い歳月が一瞬のうちに消え去っていった。中部ルソンの要衝サンホセを経て北部ルソンの入口バレテ峠にさしかかる。

戦時中、バレテ峠は穀倉北部ルソン平野を守る最後の要害で、日米比島決戦における最大の激戦地であった。米軍は砲撃と空襲により、想像を絶する豪雨のごとき鉄量を叩きこんでバレテ峠を死守する日本軍を猛攻した。しかし、鉄兵団は昭和二十年二月末から六月にかけて、劣勢なる兵力と火力にもかかわらず四ケ月間近くにわたり死闘を繰り返して頑張ったのである。さすがの米軍も後に、日本軍の奮戦に対し最大の賛辞を贈っている。この事実は、悲惨なる敗戦の中の出来事であっても、我々の心の中に永遠に記念さるべきものである。

バレテ峠の谷間を、緩やかな坂道が遙か彼方迄カーブを描いて続き、周囲に山々が幾重にも連なっている。日本軍はこの両側の山々の要害に拠って、米軍を迎え撃ったのである。

米軍の凄まじい砲爆撃で山容改まり、五十年後の今日でも尚、かつての密林が禿山の侭である。

まさに“山行かば草むす屍”、この山々が日本軍の血に染められ、屍で覆われたのである。

やがてバレテ峠の頂上に到達した。僕は戦時中幾度となくこの峠を往来したが、当時ここには鬱蒼たる多くの大木があり、その木陰で何度も休憩した記憶がある。今やその殆どが戦火で消失している中で、たった一本の大木が奇跡的に残っていて、僕をホットさせた。

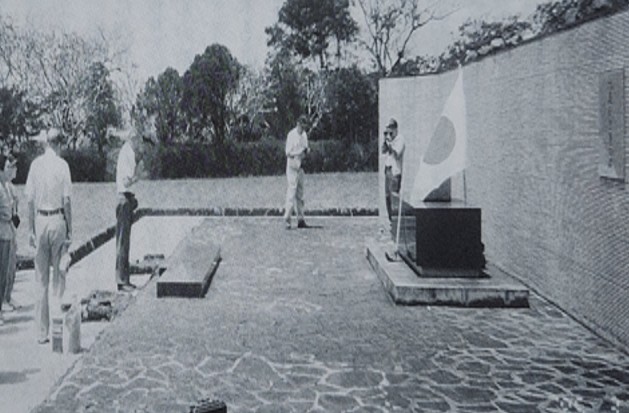

頂上には派手で大きな米軍の記念碑が立っており、その上方の丘に高さ約四米で。前面に十字を刻んだ日本軍の追悼碑が粛然と立っていた。バレテ会が幾多の困難を克服して建立したもので、主たる石碑は、わざわざ日本から運んだと聞いている。

今迄何も知らず何も出来なかった自分が情けなかった。

慰霊祭が始まった。先ず日本から持参した大軍艦旗一旒と、寄書き一杯の大日章旗二旒を立てた。

次いで戦死者の遺影を飾り、卒塔婆を林立させ、日本から持参した菊の花やその他多くの花東を供え、菓子、果物等の供物を多量に積上げ、数十本もの蝋燭に火を灯し、線香の煙がもうもうと立昇る中で読経と焼香が始った。生還者の代表がメガホンを持って、多くの戦友の眠る遠くの山々に向かい、"今年も又やって参りました。命ある限り又参ります、安らかにお眠り下さい“ と泣きながら叫ぶと、皆の目に涙が溢れた。続いての”海ゆかば“の斉唱では、僕の声は喉に詰まって出てこなかった。

周囲には付近の住民が多数集まって見守ってくれた。住民は非常に好意的で、慰霊碑等の管理もやってもらっているとのことである。こんなにも立派で、心のこもった慰霊がずっと以前から行われていたことは、感動的であった。このようになるには、三十年以前より慰霊団体をはじめ各関係者の献身的な努力があったのであろう。

各地の慰霊祭では、生還者がその場所で、その時の凄まじい戦闘の様子を説明し、慰霊の思いを深めた。何処でも多数の住民が集まり、子供たちは無邪気に軍旗と日章旗を持って旗手をつとめてくれた。特に感銘が深かったのは、バレテ峠の頂上付近の谷間における聯隊本部跡の慰霊祭だった。

父親の隊長が戦死したときにはまだ母親の胎内にいた娘さんが、同行の老いた母親を労いながら、「お父さーん、また今年も来ましたよー」と泣きながら山に向かって叫ぶのを見ると、万感胸に迫り皆が泣いた。更に、百八十人の中隊で唯一、一人生き残った中枝さんが、「松岡中隊の皆さん、今年も中枝が遺族の皆様と共にやって参りました。生きている限り又来年も参ります。どうか安らかに眠って下さい」とメガホンで山に向かって泣き声で叫んだとき、また、皆が泣いた。此処で斉唱した “海ゆかば” は胸にずっしりと重かった。次いで、歌が好きだったという英霊のために、“故郷”、“誰か故郷を想わざる”、“埴生の宿”、“赤とんぼ”等を皆で歌った。

このもと聯隊本部付近は戦いの初め頃、すごい密林でジャングルだったそうだが、戦火のため尚禿山のままである。

バスの中、こんな話があった。生き残りの勇士三人が十年前初めてバレテ峠を訪れた時、四十年前に三人が戦った時のタコツボ(個人壕)を見つけた。その途端、一人は腰を抜かしてへたり込み、一人は一分間体が硬直して動かなくなった。残りの一人は気が狂って帰国後も回復せず、何とか大僧正に祈祷してもらって、やっと正気に返ったとのことだった。何の前触れもなく、突然、四十年の時空を超えての死闘の現場に立てば、さもありなんと実感された。

サンチャゴ、コルドンは僕が警備隊長をしていた町で、オリオン峠も警備範囲であった。五十一年間夢に描いていた懐かしの町エチアゲ、サンチャゴは、破壊された停戦後大きく復興・発展しており、もはや別天地であった。エチアゲの我が野砲隊本部跡も、サンチャゴの警備隊兵舎後も、遥かなる回想の夢の彼方であった。

サンフェルナンド、ここは僕が昭和十八年中頃、米軍に対する防御陣地の偵察を行ったところである。五十数年前のサンフェルナンドの海岸は、二十米を超える椰子の大木の林にぎっしりと覆われ、その木陰のトンネルの中を海岸通りが続いていた。透き通った渚に白砂と青い椰子の葉が朝日に映える素晴らしい南国の海岸が今でもはっきりと目に浮かぶ。しかし、現在は、米軍の砲爆撃のために、低い椰子の木がまばらに生えている海岸に変わっていた。慰霊祭夕べ、大きな赤い美しい夕日がゆっくり遥か西の海に沈んでいった。遺族の胸に去来したものは何だったか。

比島寺、数えきれない多数の慰霊碑・墓・墓誌が並んでいる。この寺も、戦後五十一年で生還者も遺族も年々減少し、運営資金も集まらず、今年五月で取り壊すとのことであった。人々が日本に持ち帰るため、墓の識名板を剥がしていたが、非常にむなしく淋しさを覚えた。生還者や遺族が亡くなり高齢化して、慰霊巡拝の参加者が年々減少しているとのことであるが、南方戦跡における鎮魂旅行は日本民族の永遠の責務であろう。如何なる理由があろうとも、如何なる正義があろうとも、勝算なき戦争を始めて、数百万人の国民を殺し、祖国日本に永遠の屈辱と屈服並びに巨大なる負担をもたらした軍閥は、日本有史以来の唯一最大の国賊である。今回の鎮魂旅行を通じて、このことを一層強く感じた。

遥かなるフィリピンの山河は僕の青春を燃焼し尽くした所である。今回の鎮魂旅行は、この美しい国と素朴な人々の魅力を再発見し、この国への愛着を更に深めてくれた。今後も可能な限り、フィリピン各地における鎮魂旅行を続けるつもりである。僕の「戦後」は生涯終わることはない。

平成9年ー30号

第25回バレテ会慰霊祭

5月11日。穏やかな慰霊祭日和に恵まれ、二府八県のご遺族、生還者約140名が参列された。御来賓として石破衆院議員、鳥取聯隊会会長代理、比島戦跡訪問代表倉津幸代さん、他。

尚、受付時に小川哲郎著「玉碎を禁ず比島カバルアン丘の死斗」を先着順に一〇〇冊無償贈呈した。式典後、比島戦没者慰霊碑前で小祭典、その後、砂丘会館で総会を実施した。

第19回比島慰霊巡拝記

3月13~19日の6泊7日。参加者34名。うち初参加19名、2回以上25名)、バレテを中心に慰霊供養17か所、走行距離15,00キロメートルで、それぞれの供養を行った。

3月13日:デグデグにおいて第一中隊(松岡隊)慰霊祭、バレテ峠戦没者慰霊碑前で総合慰霊祭及び、ダルトン記念碑その他陣地名と戦況説明、アリタオで増野聯隊慰霊祭

3月14日:カピンタラン独立連射砲第26大隊戦没者慰霊祭、プンカン台地で慰霊祭、プンカン岡山聯隊十字架前で独立連射砲大隊慰霊祭、天王山で10師団防疫給水部慰霊祭

3月15日:2グループに分かれて行動 ①聯隊本部谷の北の谷で慰霊祭、ヤナギ陣地跡で慰霊祭、フナ陣地で慰霊祭、妙義山・妙高山・地獄谷で慰霊祭 ②ピナパガンのカガヤン河の川辺で慰霊祭

3月16日:ダリガヤスの海辺で乾瑞丸海没者慰霊祭

3月17日:バキオ野病院跡で慰霊祭、クラーク地区で慰霊祭

3月18日:コレヒドール島で海軍所属者慰霊祭

学用品の贈呈について

サンタフェ町(16小学校)、カピンタラン、ビュート、プンカン、ミヌリ、プトラン、バヨンボン、デグデグの各地区小学校

父の眠る地を訪れて(一部抜粋)

遺族 鳥取県 気高町

今回で2回目のバレテ会慰霊巡拝、姉妹3人揃っての参加です。

各地を巡拝して、明日はいよいよ最後の日程、父が戦死したコレヒドール島へ行くという日の夜、別れてから五十三年ぶりに父に逢える喜び、または哀しみといいましょうか、私の神経は昂り寝付くことが出来ませんでした。隣の部屋の妹達も同じ思いだったようです。島へは私達だけの別行動の予定でしたが、参加の皆様全員が貴重な一日を費やして一緒して頂き、心のこもった供養をして頂きました。本当に有難うございました。

父は昭和十九年の夏出征し、母は伯耆大山駅まで送っていったそうです。「これが鳥取の水の飲み納めだ」と一口飲んで軍用列車に乗ったのが最後の別れでした。その後、父は佐世保に行き、佐世保の写真館で写した写真を送ってから日本を離れたようです。写真が我が家に届いた頃には、父は遥か洋上であったのでしょう。この一枚が私の父の唯一の写真です。

昭和二十年二月十日に戦死、その直後に下の妹が生まれました。生まれた時にはすでに父のない妹でした。終戦の日の夜、母は私達を前に「お父さんは必ず帰ってくる」と多くは語りませんでしたが、暗い電燈の下で自分自身に言い聞かせるように言った母の言葉と涙が忘れられません。小学一年生の頼りない私を杖に思い、一人で歯を食いしばって頑張ってきた母。働いて働いて身も心もボロボロになりながら、常に明るく強くやさしかった母へ小さい頃よりずっと心に思い続けていたことがあります。 それは、世界中の幸せをかき集めて母にあげたい。こんな夢をずっと持ち続けておりました。果たし得ない夢でしたが、亡くなって二十年以上経つ今でも時々ふっと思うことがあります。その母は、「苦しくて苦しくて何度もくじけそうになったけれども今迄生きてきて良かった。お前たちがいてくれたからここ迄生きて来れた。私は幸せ者だった」と私達に感謝の言葉をたくさん残して亡くなりました。きっと父に逢えたのでしょう。とても美しく安らかな顔でしたから。

コレヒドール島は、戦いの砲弾で島の形が変わったほどの激戦地で、島中焼き尽くして草木が一切生えず、ヘリコプターで草木の種を撒き、今の緑になったとのことです。

島には一時間で着きました。父が眠る島はフィリピン政府管理のもとで美しく整備されていて、日の丸の旗とフィリピン国旗がはためく中央に大きな白い石の慰霊碑が建立されていました。やさしい観音像も安置され、荒野を予想していた私達は少しほっとした気持になりました。祭壇に家から持ってきた水、酒、たばこ、菓子、好きだったお餅などを供えお祈りしました。

「お父さん、輝子が逢いにきました。妹たち二人も来ました。叔父さんもプンカンで戦死されているので叔母さんも一緒です。五十二年もの永い間さぞ淋しかったでしょう。バレテ会の皆様のおかげでこうして来ることができました。本当に嬉しいです。お父さんが戦死された直後に生まれた美佐子も五十二才になり、三人のうち一番お父さんに似ているそうです。一度も抱かれたことのない美佐子です。よく見てやって下さい。お父さんの孫は六人、曾孫も九人です。

戦中戦後のあのきびしい時代にお母さんは歯を食いしばって働き、私達を育ててくれました。心身ともに苦しみながらも常に明るくある時には柱になり、ある時は屏風となって守ってくれました。六十四才で亡くなった母は、苦労したけど生きてきて良かった。私は幸せものだったと、幾度となくありがとうの言葉を残してお父さんの所へ旅立ちました。本当に美しく安らかな顔でした。きっとお父さんに逢えたからでしょう。

今迄生きていてくれたら負ぶってでも一緒に来たかったと思います。どうかお母さんを褒めてやって下さい。そして一緒にいつまでも安らかにお眠り下さい。私達は、お父さん、お母さんのお心に添うように皆力を合わせていきたいきます。また必ず来ます。待ってて下さい。」

何年経ても遺族の悲しみは終わりになりません。生と死をさまよい生還された方々も苦い思いをずっと背負い続けられていらっしゃる。戦いの中に人間の幸せはあり得ません。

疲れもなく、巡拝中いつも父と一緒にいるようで、あったかい父のぬくもりを感じての旅でした。

子供達の笑顔に会うために(一部抜粋)

遺族 東京都

戦場の村

白い鉄橋を渡ると、眼下に広がるのは、ゆるやかに蛇行して流れるデグデグ川。灼熱の太陽を照り返している。水しぶきをあげて川遊びに夢中の子供たち。のんびりと通りすぎる水牛と農夫。さあ、今年もやって来ましたデグデグ小学校。

バスを降りて校長先生と固い握手を交わして再会を喜んでいるのは、私の叔父、中枝達夫である。毎年3月、欠かしたことのない慰霊巡拝と学用品贈呈は、もう10年以上続いている。たった一度だけ入院のため、巡拝を断念し、私が代役をつとめたが伯父は不屈の精神で「復活」した。

かつては、この村は戦場であった。太平洋戦争末期、圧倒的な米軍戦力の最前線に駆り出され、デグデグ川に架かる白い鉄橋を目指して走り続けた男がいた。歩兵六十三聯隊第一中隊の伍長、中枝達夫である。

生還者の使命

「おーい! 今年も中枝が会いに来たぞー! 体の続く限り、来年もまた、会いに来るぞー! 会いに来るぞー!」

伯父の大きなき声が響き渡り、亡き戦友の魂への祈りが、戦跡にこだましている。デグデグでの松岡中隊の慰霊祭は、こうして始まる。あの無益な戦争犠牲となり、若い命がかくも無惨奪われていったこの場所で、今年も巡拝団の祈りが続いている。中隊でたった一人生還した伯父だけが、生々しい当時の戦況と戦友の無念の想いを、語り伝えることができる。伯父には、与えられた命の賜物が輝き続ける限り、この戦争を語り継ぐ使命が課せられているのである。

デグデグを死守せよ

一九四五年三月、デグデグの鉄橋を見下ろす小高い岡の上に、松岡中隊の若き兵士が集結していた。月がぼっかりと浮んだ夜空の下で、静寂を破る銃声が、至近距離で耳に響いてくる。敵は近い。松岡中尉が皆に呼びかける。「敵はもう、すぐそこまで来ている。お前達の命は俺が預った。いよいよ戦闘が始まる。これが、最後になるかも知れん。」順番に配られたのは、菊の御紋の人った恩賜のタバコと恩賜の酒、まもなく、小隊に分れた兵士達は、万感の想いを胸に、デグデグの平原を突き進んで行った。突如、襲いかかる米軍戦車の群れが大地を揺るがし、火炎放射器の火柱がまたたく間に平原を火の海に変えた。ボーッ、ボーッと音を立てて燃え上がる火柱が、次々に大地をのみこんで行く。なすすべもなく松岡中尉以下三十名の尊い命が、 一瞬のうちに奪われていった。

「デグデグを死守せよ。」軍指導者達の冷酷な命令一つで、「最前線の弾よけ」として駆り出され、地獄の戦場で死ぬことを強いられた尊い生命。こみ上げる無念の想いが、伯父の魂を揺さぶる。この過ちを二度と繰り返してはならない。

亡き戦友の魂に呼びかける心の叫びと、平和への熱い祈りは、命続く限り絶えることがない。

フィリピンに魅せられて

伯父は、毎朝四時には起床し、自転車で近所を走り回り、筋力トレーニングを欠かしたことがない。七十七才にして、ますます気力を増し、心身を鍛えることを怠らず黙々と続けている。それは、もうすでに、来年の巡拝に向けて準備を進めているのである。悲しみの熱き大地、ルソン島から生きて帰った者の使命として、来年もまた亡き戦友に会いにいくために、そして、子供たちに対し今できることを精一杯やり遂げるために。