目次

下の目次をクリックすると、目的位置までジャンプできます。

1.遺族・関係者の記憶

・S氏の思い出(№47「フィリピン慰霊ツアーに参加して」より)

・新しい軍装に着替えてーサラクサク峠の死(№24)

・遥か虹の彼方より(№36)

・思うままにーバレテ峠で(№15)

・初めて書く父への手紙(№28)

・父の眠る地を訪れて(№31)

・父を恋うる(№21)

・駄目な顔(№20)

・或る遺族からの手紙(№20)

・五十年忌を迎えるにあたり(№26)

・はじめての慰霊祭に参拝して(№28)

・フィリピン慰霊ツアーに参加して(№47)

・比島巡礼行ーバレテ想えりその歳月のかなしき(№10)

・亡夫戦死の丘に立ちて(№11)

・戦跡巡拝に参加して(№29)

・父から届いた一通のハガキ(№29)

・戦没者への思い(№43)

・比島慰霊巡拝に参加して(№46)

・父に捧げた祭文(№35)

・比島で生きた父(№42)

・プンカンにて憶う(№27)

・次世代に語り継ぐメッセージ(№27)

・戦史に悲し鉄部隊(№20)

・嗚呼「鉄」部隊―忘れずに供養がしたい(№21)

・「後に続くを信ず」特攻兵士が託すものー1(№36)

・知覧にて 特攻兵士が託すものー2(№37)

2.その他、関係者の記憶

・バレテ峠より発見された認識票’(№28)

・米国から戦利品の写真遺族に返したい(№28)

・大場 薫様からの手紙ーサンタフェ町へ移住し、地域活動中(№44)

S氏の思い出

昭和20年2月から始まったバレテ峠の戦闘は、激闘4ヶ月、100日間の攻防戦の末6月1日についに突破され「鉄」 の戦いは終わりを告げた。峠を死守していた日本兵は、1万1千名のうち9割以上の1万名が戦死し、その殆どは砲撃で吹き飛ばされて遺骨も遺品も遺していないという。

平成25年、バレテ会の比島慰霊巡拝行(第35回)で初めてお会いした90歳のS氏は、 鉄兵団、 松江第六十三連隊に所属しており、 1万人が戦死した地獄の戦場からの奇跡の生還者のお一人であった。

S氏から伺った話によると、満州から動員命令が下ってフィリビンへ向かう事となった同氏は、 フィリピン・ルソン島を目前にして乗っていた輸送船が敵潜水艦の攻撃で撃沈されて海上に投げ出された。 一昼夜の漂流の末やっと味方の船に助けられてルソン島に上陸した後に命令でバレテ峠へ。米軍の攻撃が始まって、連日の猛砲撃に晒される中、ある日砲撃によって上官の部隊長がタコツボの中に生き埋めにされてしまい、 これに気付いたS氏が必死に土砂を掘り返して部隊長を助け出したそうである。 この日以来、部隊長はS氏を特別可愛がってくれ、連日連夜繰り出される「斬り込み隊」には最後まで指名されなかった。その事が自分が奇跡的に生還出来た理由だと私達に話してくれた。 その部隊長もバレテ峠で戦死されたとのことである。

高齢と持病のため、マニラから慰霊地へ向かうバスの中では殆ど横になっていたS氏であったが、 バレテ峠へ着くとしっかりと歩いて慰霊碑へ向かわれた。私達一行10名ほどが、慰霊碑の前で祭壇を設えるなど慰霊祭の準備をしていると、S氏は竹竿に付けた日の丸を手にし、慰霊碑の裏側の崖淵へ進まれた。 そこは眼下にバレテ峠を一望できる高台で、1万名の戦友が眠る山々が眼下に拡がっている。S氏はゆっくりと日の丸の旗を左右に振りながら、向かいの山々に向かい、

「おーい、 還ってきたぞ~~!」 と大声で叫ぶと、竹竿を握りしめたまま号泣し始めた。その鳴咽は眼下の谷間にこだまし、10mほど離れた場所にいた我々は、ただその後姿を粛然として見つめるしかなかった。

やがて準備が整い、簡素ではあるが厳粛な慰霊祭が始まっても、S氏の手には溢れる涙を拭うタオルがずっと握られたままであった。

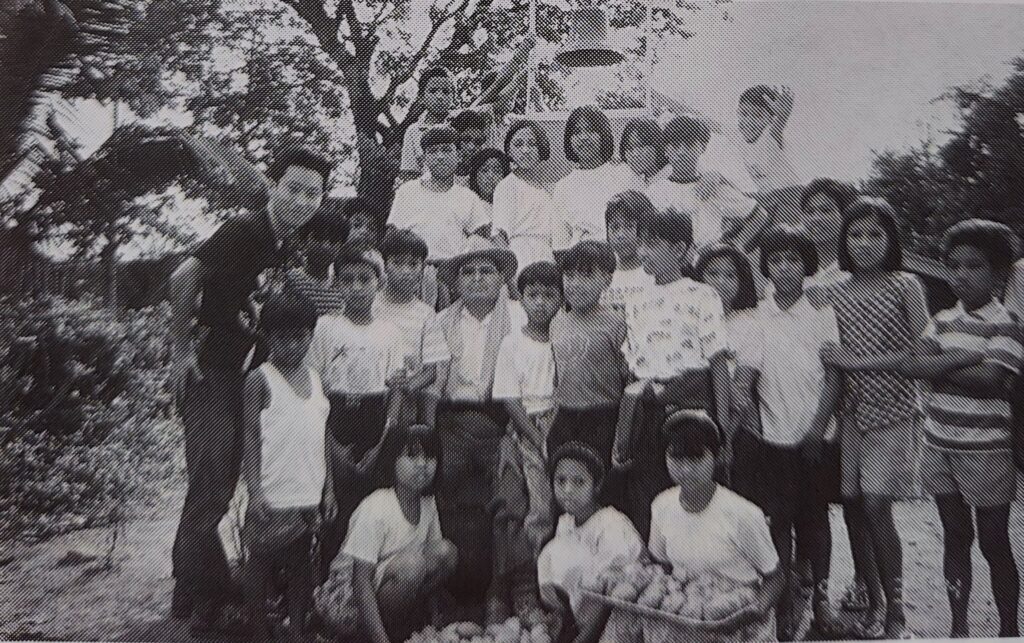

戦後68年という長い歳月が経っても、S氏の脳裏からこの地での激しい戦い、亡くなった戦友や上官の事を忘れた日は1日も無かったのである。同行した他のご遺族の話によると、S氏は20年以上に亘って毎年欠かさずバレテへの慰霊ツアーに参加し、その折には戦争で現地の人々に多大な迷惑をかけた事への償いとして、付近の小学校へ学用品の寄贈を続けているとの事である。

S氏に重なるように思い出されることがある。

現地の現地フィリビンへの敬意を表する為、式典の初めには「君が代」の前に、 必ずフィリビン国歌のテープを流す事にしていた。 日本人ツアーの一行が慰霊の為に昔戦場であった村々を訪れると、 どこからともなく大勢の子供達が集まってくる。 子供達は、慰霊祭の供物として祭壇に供えられたお菓子類が、式典終了後に配られる事を知っており、それをお目当てに集まって来るのである。

しかし、 式典の最初にフィリピン国歌が演奏され始めると、 一度の例外もなく、 子供達全員が直立して不動の姿勢をとり、年長の男の子の中には、 きちんと右手を左胸に当てて表敬している子さえいる。皆着ているものは粗末な服で、貧しさの故か、 中には靴を履いていない裸足の子もいた。だが、そんな子供達が、次が演奏された時の態度、行動は感動的なものであった。

日本に戻ってから、 「君が代斉唱胖の不起立の教師・・・云々」などの不輸快なニュースを耳にする度、あの時のフィリピンの子供達の凛とした姿が思い出される。

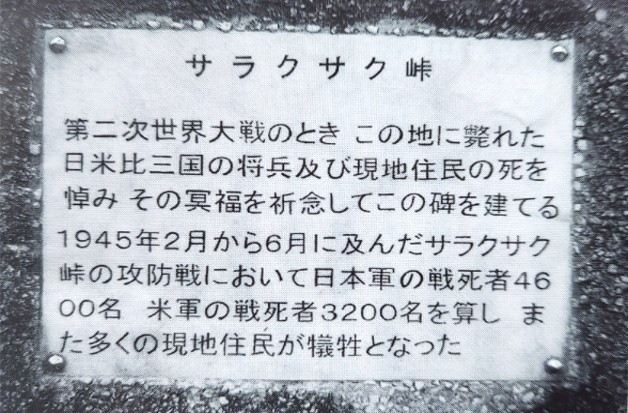

新しい軍装に着替えてーサラクサク峠の死

遺族

兄の眠るフィリピンへ、いつか慰霊の旅に出たい、それが唯一の悲願でした。兄の戦死の通知を下さいました元大隊長の佐藤様 (中迫第七大隊長) に連絡を取りたいと思い、 昭和二十一年にいただいたお便りを頼りにお手紙を差し上げたのですが、「転居先不明」で返送され、滋賀県の町役場に電話で問い合わせても、三十六年も前の町名は市町村合併ですっかり変わってしまっていて、 調べていただく手立てもなく、落胆しておりました。

その矢先、今は亡き会員林祥子様に厚生省援護局で隊の生存者を調べていただけるとお聞きし、電話でおたずねしたところ、係の方が親切に、元副官の方の住所を教えて下さいました。とるものもとりあえずお便りをしたため、速達でお返事をいただいた時の嬉しさ。 隊長の佐藤様のご住所も知らせていただくことが出来て、 二重の喜びでした。

佐藤様は、 三十三回忌の供養として 『バレテを偲んで』 というご本を出版され、 遺族に送って下さったのですが、 私の郷里の家が転居したため返送されたとのこと。 「何とかしてお届けしたいと念願していた」とのことで、 私からの連絡をたいへん喜んで下さいました。 兄が最後まで、 心の支えと仰いでいた隊長の佐藤様。 今まで胸の中にたまっていた、戦場での兄の様子を知りたい一心で、 毎日のようにお手紙を書きました。そのたびに、細かい、きれいな字で便箋にびっしりと、戦闘の様子などを記されたお返事が届きました。「兄上は、大隊随一の優秀な人物で、 私はもっとも信頼し、 お互い腹の底まで話し合って、 知己のような間柄だった。戦況急を告げ、 師団命令により、 バレテからサラクサクへ派遣部隊を送ることとなり、塚田中隊長としておもむいていただき、サラクサクの兄上とは、毎日没、伝令を通して連絡を取り合った。」

又、兄の玉砕を悼む私の手紙には、次のように、じゅんじゅんとお諭し下さいました。「当時の多くの方々は、前述を見越して、生死の悟りを開いておられましたので、家族を超越して、仏の御心となってひたすら皆さんの幸福と健康を祈りつつ、生きて仏となられた方が多いのです。

従って、皆さんが故人を哀れと思われますことは当然ですが、むしろ故人が後に残った皆さんのことを案じつつ、息を引き取るまでひたすら皆さんの幸福と健康を案じておられましたことは真実ですから、亡くなられてからも、必ずや皆さんを守っていて下さることと存じます。御霊をお迎えして、懐かしいわが家で供養に専念されて、仏の御心を体して、楽しい老後を送られますよう。 これが仏の何よりの念願ですから、かなえて上げて下さい。

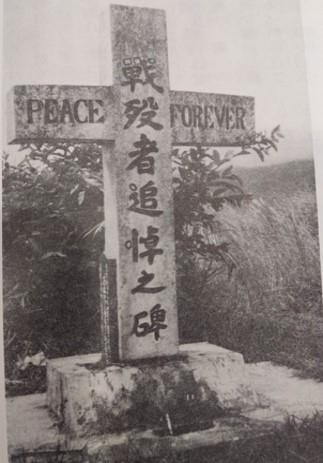

昭和五十九年、バレテ峠に新しく追悼碑が建立されることになり、慰霊巡拝のお知らせがあったとき、私もそのお仲間に入れていただくになりました。三月二十三日成田空港出発。 二十四日バレテ峠の戦跡碑除幕・追悼式典。八十名近い巡拝団に、現地の方々もおおぜい参加して下さり、私もこの地に眠る一万七千柱の御霊に、心からの祈りを捧げました。

三月二十五日、いよいよ念願のサラクサク峠慰霊。遺族八名、生還の方五名。計十一名。生還者のお一人谷村様は、兄と同じ佐藤様の隊の方で、兄のために心をこめてお仏像さまをお彫り下さり、私に賜りました。サンタフェからジーブニーに乗り、でこぼこの険しい山道を、車の天井に頭がぶつかるほど激しく揺られ、道路の欠損個所はみんなで車を押し上げおしあげして進みました。 二度と通ることのなかったこの道を、部下の方々と共に最前線に向かって歩いた兄を思うと、車から降りて、兄の足あとを一歩一歩、踏みしめて登りたい思いに駆られました。

ようやくマリコ村にたどりつき、そこから歩いてマリコ山の慰霊碑に向かいました。かつて地獄図のような凄絶な死闘がくりひろげられた山々も、今は深い緑にかこまれ、鴬の声が遠くの谷間で聞こえました。ああ、ここがサラクサク峠。夢に見たサラクサク峠です。お兄さん、やっと来ましたよ。兄の眠る山を仰ぎ、慰霊碑の前にひざまづいて、お祈りしました。三十九年間の兄への憶いが、どっと体じゅうにあふれ、ただ泣くだけで立ち上がることもできず、ひざまずいたまま、ただただ泣くだけの私でした。

大黒柱を失った父母の痛哭。遺された姪を抱えての義姉の苦難の道のりと、幸せな現在。亡き兄に代って大黒柱となってくれた次兄。三兄、姉や妹たちの現況・・・心の中で兄に語りながら「お兄さん、お兄さん」とただ涙、涙の私でした。

「さあ、おいとましましょう」と同行の方々にうながされて、やっと我にかえり、「塚田一雄他六十八柱」と記していただいたお塔婆と、六十九巻の写経、家族中の写真をお供えし、兄と部下の方々の、尊い血と汗と涙の染みた土を、つつしんで袋に納めました。そして、ふりかえり、ふりかえり、兄の眠る山に別れを惜しんで帰りました。

夢にみし サラクサクの峠よ 森よ 谷よ 空よ 声かぎり

兄の名呼べと 応えのなくて 梢吹く 風のそよぎは 母恋いつ

いくさに果てし 兵の鳴咽か ふたたびの 長き岐れの 悲しくて

山峡道を 泣きつつ下りぬ

いただいたお仏像さまを義姉に届けるため、帰国後、郷里の高田に帰りましたが、その車中、たまたま隣の席においでの初老の紳士とお話を交わしました。その方も南方戦線に従事、九死に一生を得て生還され、今日は上官の方のお墓参りに長野へ行かれるとのことでした。私が「兄の慰霊に行って、ただ泣いて来ただけでした。 と申しますと、 「それはあなたが泣かれたのではない。お兄さんが泣かれたのです。お兄さんが泣かれた。そのままの姿なのですよ, としみじみと申されました。

比島巡拝の折、慣れぬ山歩きで無理をしたせいでしようか、以前からあった左下肢静脈瘤が血栓をおこし、帰国後、一か月目に入院、手術。十日後に退院して間もなく、巡拝でご一緒だった谷村様から『サラクサク峠』というご本が届きました。 それはサラクサク戦線から生還された方々の戦記をまとめたご本で、読み進むうちに「サラクサクでの兄の足どりを、どうしても知りたい」という憑かれたような思いに駆られました。まだ痛む足を引きながら、厚生省援護局で調べていただこうと、埼玉県から上京しました。地下鉄霞が関駅から地上までの長い階段を「ヨイショ、ヨイショ」とかけ声をかけながら一段いちだん足を引き上げ、ようやく厚生省にたどりついて、係の方に調査をお願いしました。

しばらくして、その方ガ一冊の書類を持って来られ、とある頁を開かれました。何枚目かの最初の行に書かれてある「塚田一雄」という文字が、まず目に入りました。その名前の上には朱線が二本、縦に引かれてあり、 一番下の欄に、処理済の判のようなものが捺してありました。

四十年近い歳月を経たその書類は、紙の色もすこし黄ばみ、文字もうすくなり、二本の朱線も色あせてはおりましたが、まぎれもなく塚田一雄の文字の上を、非情にも縦に走って、兄の名前を消してしまっていたのです。それを見た瞬間、悲しみがどっと波のように押し寄せ、涙で字が見えなくなってしまいました。

「ここで泣いてはいけない」と自分にいいきかせ、涙を拭きながら一枚いちまい頁をめくってみますと、七、八名ずつ記入されているどの頁のお名前の上にも、朱線、朱線、朱線。朱線で消されているこの一人ひとりのお名前に込められている、どっしりと重い悲しみが私の体を包み、それ以上頁を繰ることは出来ませんでした。「国」に駆り出された時は、たった一枚の赤紙。地獄の戦場で戦いに倒れ、二本の朱線で、永久にこの世から名前が抹消されてしまうとは。「戦争」のむごさ」に胸がつぶれるような思いでした。

「ここではこれ以上のことはわからず、あとは防衛庁の管轄になります」と言われる係の方にお礼を述べて、資料室を出ました。先刻の兄の名前と、その上に引かれた二本の朱線が頭に灼きつき、痛む足と重い心を引きずって帰途につきました。

「いつか必ず防衛庁で調べてみよう」と思いながら二週間ほど過ぎたころ、巡拝で同行した生還者の方からお手紙をいただき、その部下にあたる方のお骨折りで、サラクサクでの兄の隊の行動を教えていただくことが出来ました。

〇昭和二十年三月四日 バレテよりサラクサク派遣。

〇三月十七日 敵一箇大隊の攻撃を受け、これを殲滅することに決定し、塚田中隊その大役を仰せつかる。

〇三月二十日 夕方に攻撃開始。多大の戦果を挙げ、師団長岩仲中将は、三月六日以来初めて満面笑みを浮かべ「塚田中隊してやったり」とその功績を誉め称えられる。

〇四月二十日 敵は猛攻を加え、我が陣地内に侵入。塚田中隊、八紘山東仰に陣地移動。

〇四月三十日 八絋山山頂、敵に占領さる。

〇五月十三日 塚田中尉戦死。

地図を挿入しての細かいご説明の、この貴重なお手紙を。息をのむ思いでくりかえし拝読しました。米軍の迫撃砲二百門に対し、わが軍のそれはわずかに二門。弾丸も数すくなく、思うにまかせぬ状態の中で戦果をあげ、師団長に功績を称えられた兄や部下の方々の喜びはいかばかりだったことか。お手紙をいただいた次の日、満面笑みをたたえ、にこにこ、にこにこ嬉しそうに笑っている兄の夢をはっきりと見ました。しかしこ四月三十日山頂を敵に占領された後は、洞窟陣地にこもって玉砕までの二週間、食糧の補給とてなく、どんなに辛く苦しい日々を送ったことでしょう。

六十一年三月、私たち遺族の心の灯であった隊長の佐藤様がお亡くなりになり、その年の十一月には、心の母とお慕い申しあげていたかがり火の会の仁木悦子先生が急逝されて、私は心の中の二つの大きな柱を失いました。

六十二年十一月、谷村様からお便りがありました。

「今まで、戦友会の通知を出しても、戦後四十二年間なんの音沙汰もなかったM氏から、突然便りが来ておどろいている。M氏はサラクサクで塚田隊長の下で戦った人。隊長の妹さんが埼玉におられるので、連絡を取ってほしいと依頼した」とのこと。兄の隊で生還された方! 胸おどらせて、 全身を耳にして郵便配達の、ハイクの音を待ちました。十日・・・十六日目。パイクの音。いそいで飛び出した郵便箱にM様からのお便り。まず兄に供え、心を清めて拝読しました。 ここに筆者の方のご了解を得て、再録させていただきます。

「遠く長い年月が過ぎてしまい、私も当時のサラクサクの思い出はだいぶ忘れておりますので、どのくらい思い出せるかと思いますが。私たちは、サラクサクに着いたその日から即、戦闘でしたので、陣地構築も思うようには出来ず、戦いながら構築しなくてはならなかった。なにしろ砲弾と銃弾の飛びかう中でのことで、一瞬たりとも気のやすまることはありませんでした。敵味方の兵の姿こそあまり見えなくても、敵の砲や銃声は谷間に響き、いくら戦地とはいえ、その物凄さにはただ驚きました。しだいに追いつめられて動きの取れない日本軍にひきかえ、物量にものを言わせて攻めて来る敵。 一日おきくらいに来る敵軍の増援部隊、鉄砲弾に向かう肉弾そのもの、想像を絶するものでした。

私たちの陣地壕の下を通り、三百米くらい先の峠を越えて行った兵隊の中で、退いて来る者はひとりとしていなかった。きっと全減してしまったと思う。なにしろ峠付近は友軍の屍体が重なっている位でした。パレテとは違って、 道路がせまく、谷また谷なので、敵も味方も車での輸送とか補給はいっさい出来なくて、兵と兵、 肉弾と砲弾の戦いでした。 そんな中で、一日いちにちと部下を失って行く隊長の心中は、いかほどであったかと思います。

バレテの本隊にはある程度の銃砲も弾もあり、陣地を築く余裕もあったと思うが、サラクサクにはそんな余裕は全然なかった、私達のような派遣部隊には、限られた鉄砲弾しかないので、これで何日戦えるのかと思う位だったから、隊長としてはなお一層切ない想いをされたことと思います。

こちらの弾には限りがあるのに、敵には無限に近いくらいあり、こちらで一発撃つと敵からは千発ぐらい返って来るので、 一定の陣地で戦うことは出来ず、 一日ごとに陣地移動をしなくてはならず、砲の移動には砲身と砲座で八名はかからなくてはならず、そんなことで日中に射撃するなんてことは、とてもとても出来なかった。なにしろ四方に敵兵、 空では飛行機で見ているので、 壕より外には一歩も出られない。昼日中に射撃をすると、自分の位置を知らせるようなもので、自減するだけのこと。仕方なく、日中標的を定めておいて、日の暮れるのを待って撃つだけ。

何日もしないうちに弾はなくなり、一度、敵から分捕った砲を支給されたが 一日て終わり、とうとう歩兵となる。歩兵といっても銃もない歩兵。本当の肉弾兵。

もうこのころになると、生とか死とか考える者はいなかった。日が暮れて夜が明けて、 その日、 その時があるだけ。分秒後のことも分からん。別に考えるでもない。生きた声を出して言葉を話すだけの、ロポットのような人間になっていたと思う。いくら銃声が近くでも、怖いともなんとも思わん。本能的に身を隠すだけ。私達のような兵隊はそれでもよかった。どうなっても自分一人で済むこと。だが隊長さんは自分一人では済まない。第一に、部下とその家族のことが、いつも念頭にあったようでした。私は塚田本隊の隊員ではなく、桜井小隊だったので、 あまり塚田隊長と顔をあわせることはなかったが、 二度ほどイムガンの川辺で話をしたことがありました。そのときも「もう二度と生きて内地へは帰れまい。誰でも良い、 一人でも多く、なんとか生きて帰ってほしい」と言われました。

もうこの時分に最後の時を定めていたような気がしました。隊長達の陣地は二度砲撃に会い、そのつど何人かの死者が出たと思います。なにしろ物量に勝る敵、わが方にはもう戦うにもなにもない、小銃が二丁や三丁だけでは、隊長としても死んでも死にきれない想いであったと思う。

私は隊長最後の斬り込みに行くときにはいなかったが、谷間で十名ほど集まったときに 「もう終わりだなあ、と言われたそうだ。もうこの時分には、隊長と部下というより、おたがい一個人として話し合うようになっていたと思う。そして四月の終わりごろか五月の初め頃に、自分の軍装を新しいものに着替えて斬り込んで行かれたと聞きました。我々のような一兵卒は一兵卒で済むが、隊長ともなるとその胸中はいかばかりかと思います。

私は幸いにもサラクサクでの生き残りとして帰れたので、 一時も早く皆さんにも知らせる義務があったと思いますが、なにしろ部隊長さんが生存しておられ、すべて知っておられるようでしたので、私がすることでもない、また私がこんなことを知らせるとよくないこともあるような気がしましたので、申し訳ありませんでした。『バレテを偲んで』を読んで、佐藤隊長もあまりサラクサクのことは知らなかったように思います。バレテとはすべてにおいて違っていました。我々は派遣部隊であるため、塚田隊長もどうすることも出来なかったと思います。

私も本当に「最後の一兵」までやって、なお、負傷した桜井隊長と共に置き去りにされた悔しさは、忘れることは出来ません。谷村さんの便りには、サラクサクまで行って来られたそうですが、その当時の面影はなかったと思いますが、峠を越えてからは谷また谷で、私のような山育ちの者でもたいへんな所でした。弾薬はおろか食糧の補給も一切なく「死を覚悟」というより「死してなお」斬り込んでいかなくてはならん位だったと思う。

谷村さんの便りで、皆さんがバレテ・サラクサクに行って来たことを知り、少しでもなにかの参考になればと書きました。戦後何十年過ぎても、あのサラクサクで散った隊長以下皆さんの無念さは、永久に残ることと思います。こんなことを書くのはなかなかむずかしいものです。読みにくいことと思いますが、私の精一杯のところです。知らせたいことは山ほどになっても書けません。本当に申し訳ありません。 M 松岡様」

「過去の戦争の苦しさは二度と思い出したくない。戦友会からも除名してほしいといわれたというM様が固く閉さした心の扉を開き、重い重い筆を運んで、四十二年ぶりに私に記して下さったこのお手紙を拝読し、冷厳な実相の重みに、言葉もなく、電灯を消した暗い部屋の中に、いつまでもうずくまったままの私でした。

「陣地死守」の命令を下した司令部は、最後まで最前線の部隊に撤退の命令をださぬままに、後方に転進してしまいました。敵に占領された山の、陰湿な洞窟陣地にもぐらのようにたてこもり、食糧の補給もなく、砲弾に向かう肉弾で凄絶な闘いを続けなければならなかった兄達。「陣地死守」は「死ぬまで守れ」ではなく、「死んでもなお守れ」の絶対命令だったのです。多くの部下を戦死させた兄の苦衷。部下とその家族を想う兄。派遣部隊の長としての辛い立場。新しい軍装は、散る日のために、兄が大切に取っておいたものでしょうか。

三十三年の生涯を、こんな無残な死で閉じなければならなかった兄の胸中。お手紙を読んだその日から、斬り込み、玉砕する兄の姿が、消えない映像として、私の脳裏に焼きつきました。

終戦後、ラジオの前にきちんと正座し、毎タ復員だよりを聞きながら「兄だけは、どんなことをしてもきっと還って来る。あれほど立派だった兄は、敵の弾丸に当たることは絶対にない。神様が、きっと守ってくださる」と自分に言いきかせていた私。近所の方が次々と復員された頃には、 いつしかその思いは「どんなことをしても還ってきてほしい」の念に変っていました。「たとえ片手片足になっても、ボロボロのからだになっても、這ってでもいいから還ってきてほしい・・・」と。

戦死公報が入り、隊長の佐藤様から詳しい「兄戦死」 のお手紙が届いても、どうしても諦め切れない私は「兄はほんとうは私の兄ではなく、神様だったのだ。少しの間だけ天から降りて、父母にあれほど孝養をつくし、妻子を愛し、弟妹に人の道を教え、心豊かに成長するよう導いて、その務めを果たして天へ呼び返されたのだ。兄と共にあった月日は天与の刻だったのだ。」

そう思うことによって、兄の死を諦めようとつとめたこともありました。でも、天に返されねばならない兄だったのなら、せめて私達の手で、兄のからだを浄め、新しい軍装ではなく、やわらかな新しい白衣を着せて、天に帰してあげたかった。

兄の軌跡をたどっての長いながい私の遍路の旅は、今、終った思いがします。 この筆を取るまでは、「新しい軍装に着替えて、敵中に斬り込み、玉砕する兄の姿」が、 いつもいつも私の胸に映っており、 その映像はどうしても消すことが出来ませんでした。けれど、こうして兄のための紙碑(しひ)を建立させていただいた今、不思議にも、斬り込む兄の姿は消えて、ようやくたどり着いた御み堂に、谷村様から賜いた兄のお仏像さまが、ほのかな金色の光の中に静かに立っていらっしゃる、そのお姿を仰ぐ思いがいたします。いまは亡き仁木先生、かがり火の会の皆様、谷村様、佐藤様、M様はじめ多くの方々に、お導きとお力ぞえをいただきました。敬虔な思いで感謝致しております。

ひとりの肉親を戦争で失った、深くながい悲しみ。この悲しみは私の命が終る瞬間まで、消えることはないでしよう。仁木先生がお創り下さったかがり火の会のお友達と共に、戦争のむごさ、命の尊さを語り継ぎ、平和を守りぬくために、心を結んで歩んでまいりたいと、胸に刻んでおります。

遥か虹の彼方より

遺族

ルソン島・サラクサク峠ー。 母と二人の叔父が、比島戦跡訪問団 (PIC) に参加して祖父終焉の地を訪ねたのは、 四年前のことでした。 のちに、孫の私が、 この慰霊巡拝に参加することになるとは思いもよらぬことでした。

平成十五年三月二十日、奇しくも米国がバグダット空爆を開始した日に、私はルソン島に向けて出発致しました。翌朝、 事務局の倉津さんから、鳥取バレテ会の山本団長をご紹介頂きました。背筋を真直ぐ伸ばされ、 一徹なご様子は、巡拝団団長としての決意と責任を感じるお姿でした。見廻すと、八十代の矍鑠(かくしゃく)たる生還者をはじめ、遺族・戦友総勢十六名の一行で、今回私はこの方々と、行動を伴にすることとなりました。

激しい戦闘のあった峠、森や海岸で、素朴ではありますが、皆の心の籠もった供養が行われました。一同、静かに御霊に手を合わせ、黙祷する方、語りかける方、山に向かって呼びかける方ー。肉親や同胞へ、それぞれの切なる思いが、祈りとなって届くのでしよう。

以前、ある生還者の方が、亡き戦友のことを偲び、比島の峠に立つたび「これでよかっただろうか。 これで許してもらえるだろうか。」と、問いかけていると、母から聞きました。この言葉は、私の胸を打ち、心に深く刻まれました。生還者のみならづず、人生を真摯に生きようとする者として、最も謙虚な姿勢だと思ったのです。

巡拝三日目、サラクサクに行く日は、未明より激しい雨が降り、ジプニーに乗っても、まだ小雨模様でした。そのような道中、前日のバレテ峠で、会長が読み上げられた慰霊のお言葉が、胸にずっと響いていました。サラクサクの峠に立った時、私は「二十一世紀が始まって三年になります。今こそ私達に日本人の誇りと叡智を、思い出させてください。」と、招魂の言葉を発していました。

慰霊祭のあと、 マリコ部落の皆様との楽しいひと時も過き、ジプニーに揺られ乍ら、峠沿いの山道を帰路に着きました。右に左に、山の頂きや急峻な尾根、深い谷間が現れます。このような場所で戦い、敗退していったのか、と思う胸の中でフツフツと湧き上がる念が、知らずに言葉となっていました。

「こんな所で、草叢す屍となって、眠っていないで、私と一緒に帰って下さい! 今を生きる私達を助けて下さい! 亡霊のまま戻って来るのではなく、雄々しく力強く、聖い志をもって、祖国を出発したその時の姿で、 日本に帰って来て下さい。そして、あなた方の子孫を揺さぶり起こし、この魂の戦いに、今度こそ、勝たせて下さい!」 私の中からほとばしり出た祈りが、私自身を励まし、勇気づけたのです。すると、確かに、何とも云えず温かく、大きな腕に抱き取られたように感じました。

その間も、空は灰色に曇ったままで、薄暮のような光の中を、ジプニーは下って行くのでした。

「虹やが、虹が見えるワ。」 その声で皆、 一斉に窓の外を見ました。霧雨に煙ったような遠くの峰々に、まさに、 虹が掛かり始めているのです。車を止めて、道端の崖の上から眺めていると、少しずつ太く、色濃く、伸びやかに広がり始めた虹は、初々しい若者のようでした。その時、密林の中から、 谷間から、山々の尾根から、英霊が立ち上がり、続々と虹を渡ってゆくのが観えたのです。力強く、祖国を目指して帰って行く姿を、私の魂が獲らえました。虹を見つめ乍ら、私は、静かに、潮が満ちてくるような安堵感と喜びに、満たされていったのです。

帰国の日、遺族として、初めて参加された林さんが、別れ際、「永石さん、ワシは自信がついた。あんたのような若い人が、 こうして巡拝しとる姿を見て、 ワシも、子供や孫らに話してやれる、思うてな。」沁み入るような笑顔で、私の手を握り返しました。

この言葉が、家で、私の無事を祈りながら、待っていてくれた母への、何よりの報酬となったのでした。(二〇〇三・五・十七)

思うままにーバレテ峠で

遺族(横浜市)

外嘉男さん! 私です。美代です。あなたの妻の。こんなおばあちゃんになってしまって・・判りますか? そんなババアは知らないネ、なんて言わないで・・・。あなたと別れたときは二十五才でしたもの。もう、六十二才、外嘉男さんの年の倍も生きてきたことになります。その間にはいろんな波風にあいました。でも、どうやら乗り越えて、いまは平和な日々を送っています。これも偏にあなたのご加護のお陰と有難く思っております。その感謝の気持を伝えたく、又、バレテ峠へくると、あなたに会えたような気になるのです。だからこうやって、ここへやってまいりました。そんな私を見つけていただけますか?・・・。(中略)

外嘉男さん、もし、あなたの霊がまだこの地に残っておられるなら、どうか私と一緒に日本にお帰りになって下さい。そして、平和で、しかも素晴らしく繫栄した日本を見て下さい。さぞ驚かれることと思います。日本の人達は敗戦後の虚脱、混乱を乗り越え、あらゆる苦難を味わいつつがむしゃらに生き抜いて来ました。そして見事に立ち直り、今や世界一、二の経済大国と言われるほどになりました。これは、何といっても当時日本の兵隊さん達が、祖国のため血みどろになって戦われ、大切な一つしかない命を捧げて闘いぬかれたお蔭です。その尊いお命が現在、平和な日本の礎になっています。私はこのことを声を大にして叫びたいのです。(中略)

さて、あなたが最も気にしておられた娘達の様子をお知らせしましょう。ここに二家族の写真を持ってきました。見てやって下さい。みんな大きく、楽しそうでしょう。あなたがお護り下さっていたお蔭で、二人共元気です。そして子育てに専念しています。紀代は四十二才、孝子は三十七才、そんな年になった娘達を想像できますか? (中略)

私、今回の訪比の際、自分の頭髪と爪を持ってきました。このディクディク川、この辺りはあなたが通られたと思われるので、この川原に埋めてまいります。私もバレテの土になりたく、こんなことをします。私の一部がここにおりますから、時々あなたも会いにきて下さい。私、これまでいろんなつらいことがありました。でも、娘達の前では涙を見せたことはありません。できるだけ明るく振舞ってきました。それがどうでしょう。ここへ来ると、どうしてこう涙があふれてくるのでしょう。バレテ峠へきて、あなたの話をしておりますと、これまでの苦労が素っ飛び、胸の辺りが次第に軽くなってくるのです。だから又訪ねてきたいと思っております。では又。 昭和57年2月記す。

初めて書く父への手紙

遺族 (鳥取県西伯郡)

私の父は、昭和十九年七月に招集されました。昭和二十年七月十五日、ビノンで戦死、三十五才です。

昭和十九年十二月末の台湾からの最後の手紙にフィリピンに渡ることと、もう帰る事ができないと思うから、子供たちのことを頼むという文面が書かれてありました。

一番末の子供であった私は当時二才半でした。父の顔も、思い出もまったくなく、父というものは、私にとって今まで実に遠い、遠い存在でしかありませんでした。十七年生まれの私にとって私の知っている戦争とは、子供三人残されて必死に生きていく母の姿でした。その母の姿がまさに戦争そのものだったと思います。

私たち兄妹は一日も早く成人して母を助けたい、働きたいと思っていました。

“海ゆかば” の歌も知らず、今回の参拝で初めて父を、戦争を、死を知り、そして考える事ができました。

最愛の家族たちを、遠い祖国に残し、知らない国で死んでゆかねばならない無念さは、どんな想像力を働かせて考えてみても、はかりしれないものです。父の悔しさ、 つらさ、寂しさが初めてこの地に立って身に滲みて、心の傷む涙、涙の巡拝でした。この戦争において父を含む多くの方たちの犠牲があって今日の日本の繁栄があるのでしようが、それにしても、何を持ってしても替えることのできない大きな代償であり、戦後何十年経とうとも決して忘れてはならないことだと思います。

初めて書く父への手紙

この旅行で初めて身近に感じることの出来た父へ

お父さん、五十年経ってやっとこの地へ来ることが出来ました。母ももう少し若かったら一緒に来ることが出来たと思うととても残念でなりません、何せ八十才を過ぎていますので。

フィリピンに来るについて母から負ぶってでも、曳きずってでも連れて帰れるものなら連れて帰って来て欲しいと言われて来ました。その母の気持ちはお父さんもよくわかってくれていることでしよう。でもそうすることの出来ない私はお父さんの魂と一緒に帰りたいと思います。

お父さん、ビノンの丘の見えるイナバンで供養をしていただきました。ビノンはここから十km先だそうです。花、お菓子、果物、水、 コーヒー、 パン、味噌汁、米、思いつくものは全部持って来ました。今まで来れなかった分も。(コーヒーは当時なかったので母が飲ませたいと言ったから)

母のお経、聞こえましたか? 持参していただいた皆様と歌った “ふるさと” 、お父さんの耳に届いたでしょうか? 現地の人たちも大勢来てくださいましたよ。お土産に持っていったボールペンは全員に配っておきましたよ。ビノンから見たイナバンはのどかな田園地帯でどことなく七月頃の鳥取を思い出させるような景色ですね。こんな地でお父さんが眠っていると思うと心が安まります。時間があれば、とぼとぼ歩いてみたかった・・・。

毎年は来られないと思いますが、ぜひまた行きたいと思っています。できれば兄と一緒に。今回の私が参拝したことで母も肩の荷が降りたと思います。母も当時苦労しましたが、現在、孫、曾孫と一緒に元気に暮らしていますので安心下さい。 仁子

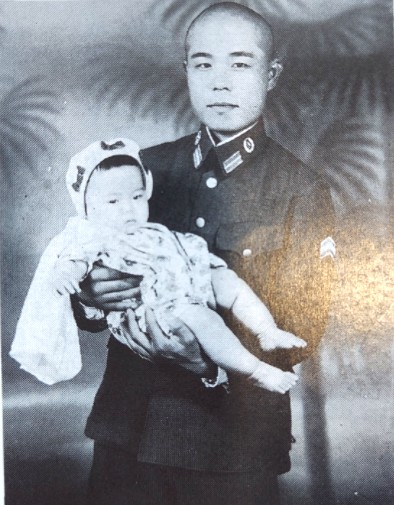

父の眠る地を訪れて(一部抜粋)

遺族 鳥取県 気高町

今回で2回目のバレテ会慰霊巡拝、姉妹3人揃っての参加です。

各地を巡拝して、明日はいよいよ最後の日程、父が戦死したコレヒドール島へ行くという日の夜、別れてから五十三年ぶりに父に逢える喜び、または哀しみといいましょうか、私の神経は昂り寝付くことが出来ませんでした。隣の部屋の妹達も同じ思いだったようです。島へは私達だけの別行動の予定でしたが、参加の皆様全員が貴重な一日を費やして一緒して頂き、心のこもった供養をして頂きました。本当に有難うございました。

父は昭和十九年の夏出征し、母は伯耆大山駅まで送っていったそうです。「これが鳥取の水の飲み納めだ」と一口飲んで軍用列車に乗ったのが最後の別れでした。その後、父は佐世保に行き、佐世保の写真館で写した写真を送ってから日本を離れたようです。写真が我が家に届いた頃には、父は遥か洋上であったのでしょう。この一枚が私の父の唯一の写真です。

昭和二十年二月十日に戦死、その直後に下の妹が生まれました。生まれた時にはすでに父のない妹でした。終戦の日の夜、母は私達を前に「お父さんは必ず帰ってくる」と多くは語りませんでしたが、暗い電燈の下で自分自身に言い聞かせるように言った母の言葉と涙が忘れられません。小学一年生の頼りない私を杖に思い、一人で歯を食いしばって頑張ってきた母。働いて働いて身も心もボロボロになりながら、常に明るく強くやさしかった母へ小さい頃よりずっと心に思い続けていたことがあります。 それは、世界中の幸せをかき集めて母にあげたい。こんな夢をずっと持ち続けておりました。果たし得ない夢でしたが、亡くなって二十年以上経つ今でも時々ふっと思うことがあります。その母は、「苦しくて苦しくて何度もくじけそうになったけれども今迄生きてきて良かった。お前たちがいてくれたからここ迄生きて来れた。私は幸せ者だった」と私達に感謝の言葉をたくさん残して亡くなりました。きっと父に逢えたのでしょう。とても美しく安らかな顔でしたから。

コレヒドール島は、戦いの砲弾で島の形が変わったほどの激戦地で、島中焼き尽くして草木が一切生えず、ヘリコプターで草木の種を撒き、今の緑になったとのことです。

島には一時間で着きました。父が眠る島はフィリピン政府管理のもとで美しく整備されていて、日の丸の旗とフィリピン国旗がはためく中央に大きな白い石の慰霊碑が建立されていました。やさしい観音像も安置され、荒野を予想していた私達は少しほっとした気持になりました。祭壇に家から持ってきた水、酒、たばこ、菓子、好きだったお餅などを供えお祈りしました。

「お父さん、輝子が逢いにきました。妹たち二人も来ました。叔父さんもプンカンで戦死されているので叔母さんも一緒です。五十二年もの永い間さぞ淋しかったでしょう。バレテ会の皆様のおかげでこうして来ることができました。本当に嬉しいです。お父さんが戦死された直後に生まれた美佐子も五十二才になり、三人のうち一番お父さんに似ているそうです。一度も抱かれたことのない美佐子です。よく見てやって下さい。お父さんの孫は六人、曾孫も九人です。

戦中戦後のあのきびしい時代にお母さんは歯を食いしばって働き、私達を育ててくれました。心身ともに苦しみながらも常に明るくある時には柱になり、ある時は屏風となって守ってくれました。六十四才で亡くなった母は、苦労したけど生きてきて良かった。私は幸せものだったと、幾度となくありがとうの言葉を残してお父さんの所へ旅立ちました。本当に美しく安らかな顔でした。きっとお父さんに逢えたからでしょう。

今迄生きていてくれたら負ぶってでも一緒に来たかったと思います。どうかお母さんを褒めてやって下さい。そして一緒にいつまでも安らかにお眠り下さい。私達は、お父さん、お母さんのお心に添うように皆力を合わせていきたいきます。また必ず来ます。待ってて下さい。」

何年経ても遺族の悲しみは終わりになりません。生と死をさまよい生還された方々も苦い思いをずっと背負い続けられていらっしゃる。戦いの中に人間の幸せはあり得ません。

疲れもなく、巡拝中いつも父と一緒にいるようで、あったかい父のぬくもりを感じての旅でした。

父を恋うる(一部抜粋)

遺族 松江市

バスの中で交わされる話し声に耳を傾けながら、いつしか私は遠い昔の想い出の中にいました。未熟児で生まれ、全く父の顔も覚えていない私を苦労して育ててくれた母。幼いころ、母に手をひかれ父の郷里である青谷駅から山根までトボトボと歩いたこと。母の実家の祖父母の家で母の兄弟達と一緒に育ったため淋しい思いをすることもなかったけれど、 それでも多感なころ、父恋しくて哀愁を帯びた切ない軍歌にひかれ、 アイ・ジョージの歌う「戦友, を探し求め、初めから終りまで覚えたり。父が印したと思われる本の中に引かれている線をみて感動したことなどを思い出し涙に頬を濡らしているうちにバスは大阪空港に着きました。

いよいよルソン島へ。抜けるような青い空、白い雲、やさしい山野、田んぼの中では白い牛が気持ちよさそうに眠り、少年がを尻尾を片手でつかんで丘を下ってゆく、そんな光景はかっては密林であり、凄絶な戦いが繰り広げられた戦場とはとても信じられないほど平和でのどかなものでした。

アラヤット山を前方に見ながら供養し、身をもんで慟哭されるさまを目のあたりにしたとき、 四十年経ってもなお消えることのない悲しみに胸を締めつけられる思いをしました。

父の眠る山は草山とは異なり嶮しい山道でしたが、皆様と一緒に登り、供養して頂いたことほんとうに有難うございました。

今日も暮れゆく 異国の丘で・・・。

今日は最期か、明日が最期かと疲れきった体で、戦友の友達と共に父は何を想ったであろうか。遺書に「生きて再び故郷の山河をみる時とてないと思う。彼の地に散る覚悟である」と記されたとおり、二度と見ることの出来なかった懐かしいふるさとの山河、育ててくれた父を母を、お国の為とは言え祖国に帰れぬ無念さ。そして自分の無事を祈り、必ず生きて帰って欲しいと待ち続けている妻や子を、父とてきっと心の中で泣いたこともあっただろう。

”父さあーん 会いにきたよー” 長い間、 ほんとに長い間胸の奥深くためていた想いをふき出すように思わす叫んでしまっていた。山をおりる時、水の流れに手を浸していたら数珠がポロポロと落ちてしまった。母がしていたこの数珠を父はきっと山に残して欲しかったのだと思い、水溜りにそっと置き、去りがたい思いで山をおりました。

次の日、ヤナギの陣地に向うのなだらかな丘で、私はとても爽やかな気分になっていました。"父と手をくんで歌を歌いながら散歩しているような” 父の愛と厳しさを知らない私には何とも言いようのない幸せを全身に感じました。

勝とうと負けようと、そして死のうと生きて帰ろうと決して癒えることのない傷跡を残す悲しい戦争。目に焼きついて離れないバレテの山々、 カラチナの花、プーゲンビリア、やしの実、 マンゴー、ジプニー、可愛い子ども達、同行させて頂いた方々のご親切、みんな懐かしく一生忘れることは出来ないでしょう。今も世界のどこかでくりかえされている戦争が早くなくなりますよう祈りつつ、手記とさせて頂きます。

駄目な顔

遺族(横浜市)

小さい頃から自分の顔には、全然自信がなかった。

従兄からは「鍋の蓋!」とからかわれた。顔が丸く、鼻が低いからである。従兄と喧嘩になると、鍋の蓋、ぐらいでは気が済まぬのか、「新保屋の出来そこない!」と言って、なぶりいじめられたものである。

私は四人姉妹の三番目、長姉は特に可愛く勉強もできた。近所の人達は堀川小町と叫んだのに、私は桁はずれだった。私が小学校の上級生になっても、従兄は相変わらず「出来そこない!」とからかった。

さすがの私もある日、俄然奮起した。顔が駄目なら勉強で物見せると、そのせいもあってか、良い成績で女学校に入った。きれいだった姉は従兄の親友と恋愛し、その後婚約したのだが、かわいそうなことに女学校卒業まもなく胸を病んで天に召されてしまった。

数年後、姉の婚約者が私と結婚しようと言ってくれた。しかし私の心境は誠に複雑で、悩んだ。そして鏡に自分の顔を映してみた。「顔が駄目なら精一杯の真心で尽くそう」という結論を見出すのに相当日数がかかった。

昭和二十年初夏、夫は南の国フィリピンで戦死した。遺書の中の一行に「健康で明るく、しかも自分によく尽くしてくれ、幸せだった。」とあった。涙で読んだ中にも一条の慰めをおぼえ、顔は駄目でもと尽くした四年間の生活を思い出している。

或る遺族からの手紙

バレテ峠を訪れる巡礼団の一人に託された、亡きご主人に宛てた手紙(抜粋)

(前略)

思い起せば昭和十九年四月二十六日、あなたは二度目の召集を受けて、大阪から急拠鳥取へ入隊されました。 五月一日には鳥取を発つらしき噂を聞きつけ、私達は軍用列車が青谷駅に止っているとのことで、同日泰典を抱き、幸代を歩かせ、青谷駅のホームの端から端までさがしましたが見当りません。

その時、神戸からの兵隊さんに、「今の列車にいなければ、今夜十時二十分鳥取発の軍用列車にはかならずいるから、逢いに出なさい内密だけど」といわれ、それからあなたの好物のおはぎを作り、急いで鳥取へ出ました。

駅前はもう内密である筈の見送り人で黒山のようでした。私は泰典を和 負い、幸代を歩かせて、 ほの暗い駅前にあなたを待ちました。鳥取は十八年の鳥取大地震の後が復興して居らず、狭い通りには横に鉄条網を張り巡らし、 ただでさえ暗い道は灯下官制下で、人の顔がやっと解るような有様でした。

私は小さな提灯にあなたの名前を書いて、立川の連隊の方から出て来る兵隊を、今か、今かと待ち、早く出てくれないとろうそくも消えるので、いらいらしながら待ちました。

やがて規律正しい軍靴の音がきこえてきて人々はどよめき出しました。私は提灯を高くあげて呼び続けました。一中隊から十中隊まである九中隊の四列目にあなたはいましたが、気がつかないようでした。横の戦友が、「オイ呼んでいるぞ」といって下さり、あなたはやっとこちらを向いて逢うことができましたね。あなたは背中の子を覗き、 「ねているね」といい、 そして手を引いている幸代には、 「かしこい子になりや、といって、やがて列車の人となりましたね。

寒くて今更何もいえず、人にもまれるようにして列車を見送りましたが、やがて汽車はトンネルに入ったらしく、別れの汽笛がポーといって、山陰線を西へ西へと消えて行きました。

汽車が過ぎても、人々は唯茫然として、 いつまでも立ちつくしていました。

昭和十九年五月一日午後十時二十分、これがあなたとの永遠の別れでした。父の顔も覚えていない子供二人を連れて、生活の戦いがはじまりました。 (以下略)

三十三年後の今この手紙を書きながら、何からまとめてよいやら、あまりにも哀しい永い月日でした。結婚後七年目に幸代が生まれ、翌年泰典が生まれ、貧しいながら嬉しい出来事でしたが、明日にも別れなければならない胸のうちは決して手ばなしでは喜べない哀しい運命を抱いておりました。

あなたは朝鮮に三ヶ月程いて、 それ以来杳(よう)として便りは途絶え、はげしい戦争へ、戦争へと近ずいて行かれ、私達も親子三人漸くの思いで生き抜いてまいりました。しかしそれにもましてあなたの胸中は、 そして日々の戦いの様子は、人間では想像もつかない明け暮れだったと思います。

昭和二十年八月十五日の終戦を聞きましたが、あなたは何処で戦って居られた事か。まだ生きていられたのでしたら、皆と一緒に復員していられる筈です。 それが三十幾年後の今日もまだ帰らず、便りもなく、昭和二十二年九月、公報と共に葬儀を済ます事となりました。 でもまだ何処かで生きていられる事なら、お便りだけでも知らせて下さい。幸代、泰典も大きくなりました。(途中略)

この度計らずも、亀岡の小浜様に出会い、ルソン島バレテ峠に巡拝なさる由、この機会にせめてあなたに逢うかわりとして、私達親子の写真と手紙、般若心経とお好きだった羊羹などをことづけて、バレテ峠に届けて貰い、せめてもの私の心づくしと致したくべンをとりました。

三十年間のことは、とても書きつくせません。どうぞ私や幸代、泰典の身体を、元気で暮せるようお守り下さいませ。呑むに水なく、戦うに弾なき戦争だったとか、思うだに胸のつまる想いでございます。異国の空に散華なされし夫。どうか安らかに成仏なさって下さいませ。

五十年忌を迎えるにあたり

遺族 (姫路市)

四月十八日は、亡夫の比島バレテ峠ヤナギ陣地にて戦死した命日である。

三十三回忌は奇しくも命日の当日に現地比島の地で弔い、来年は、早や五十年忌とは今更乍ら歳月の流れの早いのに驚くと共に、過ぎしあの敗戦後の戦死の悲報、混乱の生活の苦難の日々、日本国民全員がそうであったにせよ、只ひたすら生きた、年毎の苦難の様々も、時といふ流れは、総てのものを浄化し、只々、懐かしい記憶のみを思ひ返すものか、苦しい時程なつかしく思ひ返される。特に私は、主人との縁が人様より短く、一ヶ月余り四十日程で死別した故か。

私も共に渡満した六月から八月迄の南方転出に向け、軍旗を先頭に勇ましく出陣された聯隊長様はじめ主人達の最後の大日本帝國の軍隊の勇姿は忘れることの出来ぬ勇々しい光景でした。

短い夫婦の絆ではありましたが、帝国軍人の妻の誇りと、春の北満の広野の美しい花々 (芍薬、すずらん、ゆり、うつぼかづら、らん等々)、さながら楽園の如き景色は、共に過した、ありし日の思ひ出と共に、美しく、なつかしく思ひ返され、今日迄の私の心の糧とも、支えとも思はれ、六十と九才あと一年で古稀とは、我乍ら感慨一しほ深い思ひがします。子もなく、さりとて財もない自分の今日までつつがなく健やかにある事のみが不思議と思ふ事も度々であるが、十二月十三日付で台湾の高雄からの手紙の末文に、” 神ともなり得れば 恒に守っている ″ の文面のように、主人の加護のお蔭かとも思はれ、残されて余生を、言葉通り謙譲で、健やかに生がいを求めて生き抜き度く思う。

最後に、毎春バレテ会の慰霊巡拝並びに慰霊祭の開催に当り、今日迄の変らぬお世話に相成り会長様、遠路より参拝頂く懇意の生存者の方々のご厚情の数々、遺族として只々有難く深く心より感謝致します。

国の為とは云え若くして命を亡くした主人達の分まで何卒今後健康で一日でも長く長生きをして頂き、来る年の再会を楽しみに筆を擱きます。

我が夫の 御霊もここに集わんと 思へばうれし 今日のみまつり。

栄ゆく 故国のさま いづくにて 知るや知らずや 亡き夫は。

ありし日の 夫の姿を偲ぶなり 常にいとしみ めぐみたまひし。

年毎に こしたがわず 花咲けど 君はかへらず 早や五十年過ぎぬ。

昭和十九年十二月十三日付の台湾高雄から連隊砲中隊長の奥様に宛た最後の手紙

はじめての慰霊祭に参拝して

遺族 鳥取県八東町

生き残りしを贖罪のごと慰霊祭へ 集う老兵の背とうとく拝む

敗を知らなかった日本の歴史を大逆転させたあの第二次世界大戦からもう五十年も過ぎました。十年一昔の諺もあるのに何十年経ってもあの最たる烙印は戦争体験者には墓場までもついて行く。戦後から立ち上り今日の繁栄にまで導いたのも、この方達が不屈の闘魂からの発露に他ならないのに。

戦後生まれが大半を占めようとする昨今、あの辛い戦争体験者は、過去の傷を背おい世の隅へ隅へと葬られようとするかの如き、世相を嘆かわしく思うのも体験者故なのでしょうか。

「比島三十三年目の証言」という本による奇しき縁を以って、戦後五十年目にして始めて護国神社慰霊祭に参拝させて頂きました。義兄が比島で散華したとは聞いていたものの、バレテ会報など目にしていなかったならば、 この私をこれ程までに慰霊祭へ引きつけなかったのではとも思はれます。義兄二人とも比島とビルマで戦没して以後二人の姉達の苦難の人生を見て来た私は、まるで憑かれた者の如く雪の日々戦記物を読み耽りました。少しでも国の為にとの思いのみに従った兄達の足跡が知りたくて・・・。

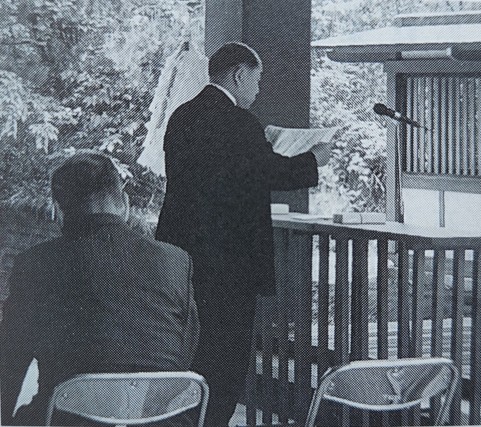

連休最後の休日五月七日の慰霊祭は五月日和、観光客で賑わう砂丘から薫風が護国神社の境内へも運ばれて来ました。歩兵第六十三聯隊慰霊祭とあって、関西一円からも又鳥取県東中西各地から、比島戦に参加された戦友並びにその戦没者の遺家族方々で、拝殿一杯の参拝者で埋まりました。

戦後五十回忌いや護国の神となられた英霊に対しては五十年祭と申すべきか・・・、私は義兄の遺児にも神となった父に逢わすべく二人の姪達も誘いました。

父応召時十才だった姪も還暦が来たのに、ここに護国神社がある事も知らなかったと言う。 これが民主政治なのであろうか? 社殿にはバレテ会による御献花並びに神饌物が綺麗に飾られて、荘厳の内に神官三人が恭しく祭礼の運び・・・、 その厳粛なる祭礼の中にして生きて帰られた方々の思いや如何に? と、 玉串奉奠に出られる戦友のその老の背に、昔の将兵姿を重ね見る一瞬でもありました。

戦没者の未亡人の方々、遠来の御方々、数多くあり、老婦人の拝礼姿に「お母さんも生きていればこの人位の年だろうに」と姪と返らぬ事を呟く。義兄もきっとこの私達をながめてくれてる事だろう。「やっと来てくれて遭えてよかったな。 五十年も経ち、みんな年を寄せたなあ」 と、 拝殿の向うから見られている様にも思えた。

バレテ会会長様の祭文を拝聴しつつ、比島の山野に今なお埋れている屍を想起し、こみ上ぐる熱い泪に胸がふさがれましたが、天空をかけめぐる魂は今この祭場にたち帰り来ましているを思へば、「お義兄さん今日まで知らぬ事とは云えお詣りにも来ませず申し訳もございません」、悔悟の涙が頬を 伝い落ちました。義兄さんの長女はお父さんの出征の時、遺言を十才の私が読める様に、 ひらがなばかりの文字で、「お母ちゃんを助けて弟妹三人のせわも頼む」 と書いてあったと今でも涙で話します。

お父さんが出征の時お母さんの背で眠っていた末弟は、川にはまって亡くなりましたが、残る三人共みなそれぞれの人生を歩いています。護国神社の坂を下りつつ、姪は思い出を語りました。

神社入口に建っている比島慰霊碑の周りに一同集り、ここではテープによる国の鎮めの楽が静かに鳴り響き、やがて君が代と海征かばに合わせて合唱し、 一同神主様に御祓を受けました。バレテ峠慰霊碑前での慰霊祭の模様をビデオで見た折の、あの戦友の呼び声「おーい、又やって来たぞー俺だけ生きて申し訳ないもうすぐゆくから待っててくれー」と、運命の差の叫び声が何とも言えぬ哀しい響となり耳に残りました。

戦後五十年、長い様で短かった思いもする私のこの年月、人それぞれが運命の糸にあやつられながら織りなす人生模様は、神のみが知り給う天命なのかもしれません。今年来よりこの亥年は天変地異があったと言われてますが、符号を合せたかの如く新年早々に未曾有の大震災についで大雪、そして三月には得体の知れぬオウムサリン事件、未だに大量殺人事件の火種はくすぶっているかの世情の様です。

五十年以前より只ひたすらに故国の繁栄と安泰を祈りつつ、犠牲となられた御英霊のかぎりなき御恩を仇で返す様な現代の世情は何たる事か、神のおもわくをお聞かせ願いたい様ですが、余りにも長くつづいた平和ポケに活を入れるべく天罰天啓なるかもと、あの戦争を忘れられない私にはふとそんな思いにかられる時もあります。

御英霊の跡をつぎ行く日本が、どうか末長く平和で安泰であります様に、護国の神とお鎮まり給う御英霊の御加護あらん事を謹んで御祈念申し上げつつべンをおきます。 合掌

フィリピン慰霊ツアーに参加して

先の大戦が終結して68年。終戦の年に生まれた所謂戦後世代が68歳になっていれば、実際に戦地で戦った元日本兵の方々は更に20歳以上の高齢であり、80代後半から90代を迎えている。間もなく、その方達から直接お話を伺う事が出来なくなる日が、もう目の前まで迫っている。

本年(平成25年)3月、 私はフィリピン・ルソン島への慰霊ッアーに参加する機会を得た。 「鳥取バレテ会」というフィリピン戦での遺族会が主催する慰霊ツアーで、この会は元々フィリピン・ルソン島の激戦地バレテ峠で戦った松江六十三連隊の方々が中心となって昭和43年に結成され、バレテ峠周辺で葬られた英霊への慰霊顕彰を目的として現地への慰霊ツアーを毎年続けてきた団体である。しかし生還者の方々の多くが故人となり、近年はその趣旨を引き継いだ遺族の方々が中心となって毎年現地バレテ峠への慰霊ツアーと鳥取県護国神社での慰霊祭を行っているとのこと。

今回のツアーは時期的に時間が自由になる時期であった事、訪問する慰霊地がバレテ峠であった事、そして90歳になるバレテ峠からの生還者の方が1名同行されるという事が慰霊ツアー参加への決め手となった。私にとっては10年ぶりのフィリビン慰霊ツアーであった。

私自身は平成15年に産経新聞社が主催する「牧野弘道氏と行く北部ルソン慰霊の旅」という企画で初めてフィリピン・ルソン島を訪れた。

牧野弘道氏は、平成8年12月8日から4年間に亘り、産経新聞紙上に「あの戦争」というタイトルでパールハーバーに始まった太平洋戦争(大東亜戦争)の4年間を週単位に日を追って克明にたどり、あの戦争はなぜ起きたのか、人々は何を思い何の為に戦ったのか、その時の政治経済、国際関係、国民の生活、社会、思想、 文化などを多方面から分析し、 正しい歴史認識を次の世代に語り伝える秀逸な連載の執筆者で、その後「戦跡案内人」という自称で活躍されている戦史研究家である。

牧野先生の案内で、 フィリピン戦での生還者、 遺族、 有志など一行50名がマニラから北上、神風特攻隊発祥の地「マバラカット飛行場跡」を経て夏のフィリピンの首都・「サマーキャピタル.バギオから北部ルソンの戦跡を一周する10日間の慰霊の旅であった。

そこで私は初めてフィリピンが先の大戦で、 一地域としては最多の戦没者五50万人を出した日本にとって最悪の戦場であることを知った。

更に現地のフィリピン人は、 日米両国の戦争に巻き込まれて110万人もの人々が命を落としたという事実も同時に知った。 それはあたかも2頭の巨象が激しく戦い、 その足元で踏み潰される蟻の如き姿であった。

【大東亜戦争での主な地域別戦没者】(注):牧野弘道氏の資料による)

・フィリピン全域 498,600

・中国本土(支那事変以来) 455,700

・中部太平洋地域 247,200

・ビルマ 164,500

・ニューギニア 127,600

そして北部ルソンでも最大の激戦地となったバレテ峠、サラクサク峠をはじめ、各地の戦跡や慰霊碑を巡り、 この地で戦友を失った生還者の元日本軍兵士の方々、 父を、 兄を、叔父を失ったご遺族の方々と共に慰霊巡拝の10日間を過ごした。

日米戦勃発時の在比米軍の司令官、ダグラス・マッカーサー将軍は、フィリピンに上陸した本間雅晴中将指揮下の日本軍に追われ、 「アイ シャル リターン」 の言葉を残してバターン半島から脱出を余儀なくされた。人一倍自尊心の強いマッカーサーは、自分の軍歴に敗北という汚点をつけられたフィリピンの日本軍への復讐の念に燃えて、膨大な兵力を率い、 昭和19年10月にレイテ島へ上陸して、フィリピン奪還作戦を開始。翌昭和20年1月にいよいよフィリピンの首都マニラを擁するルソン島リンガエン湾に上陸。海軍陸戦隊が激しく抵抗を続ける首都マニラの攻略に手を焼き、無差別砲撃によって日本軍を壊滅させたばかりでなく、この砲撃による10万人と云われるマニラ市民の犠牲者をも厭わなかった。

首都マニラを制圧すれば、もうルソン島での大勢は決した様なもので、北部の山岳地帯へ退いた日本軍を追い詰める戦略的な理由は見当たらない。しかし、 マッカーサーはこの無意味かつ無益な戦いをこの後8ヶ月も続ける事になる。悲惨だったのは日本軍と共に北部山岳地帯への逃避行を強いられた数万の在留邦人である。

マニラから北へ後退した日本軍と在留邦人を追う米軍に対し、山岳地帯への入り口、要衝バレテ峠でこれを迎え撃ったのが姫路の第十師団、通称「鉄」兵団であった。

遠く満州から、決戦場フィリピンへ送られてきたばかりの鉄兵団の兵隊達は、ここにタコツボを掘り、『死守』を命じられた。この峠一帯に陣地を構築して米軍の怒涛の進撃の前に立ちはだかったのである。北部山岳地帯へ逃れた日本軍と在留邦人を守る為、圧倒的な火力と機動力、そして尽きる事のない補給線を持つ米軍に対し、彼らは小銃と手榴弾だけでこの峠を守り続けたのである。猛烈な砲撃と空からの爆撃、そして戦車を先頭に押し寄せて来る米軍の突破を許さなかったのである。

そればかりかこのバレテ峠の戦闘では、 ここに攻め寄せた米軍第25師団の副師団長、ダルトン准将が戦死している。 それ程の激戦がこの峠で展開された。 日中は空からの爆撃と絶え間ない砲撃でタコツボに身を潜めて耐え続け、夜になると「斬り込み隊」と称する決死隊が連日編成されて敵の陣地へ夜襲をかける。ダルトン将軍の戦死も、この日本軍の夜襲によるものとされている。

バレテ峠は今、このダルトン准将の名をとって「ダルトン峠」と改名されているそうである。

昭和20年2月から始まったこのバレテ峠の戦闘は、激闘4ヶ月、100日間の攻防戦の末6月1日についに突破され「鉄」 の戦いは終わりを告げた。峠を死守していた日本兵は、1万1千名のうち9割以上の1万名が戦死し、その殆どは砲撃で吹き飛ばされて遺骨も遺品も遺していないという。

平成15年に初めて訪れた「バレテ峠」の山々は、私の瞼に強烈な印象を植え付けた。そして10年後の本年(平成25年)、 私は再度の訪比が叶い、 このフィリピン慰霊ツアーに参加された90歳のS氏は、 鉄兵団、 松江第六十三連隊に所属しており、 1万人が戦死した地獄の戦場からの奇跡の生還者のお一人であった。

後にS氏から伺った話によると、満州から動員命令が下ってフィリビンへ向かう事となった同氏は、 フィリピン・ルソン島を目前にして乗っていた輸送船が敵潜水艦の攻撃で撃沈されて海上に投げ出された。 一昼夜の漂流の末やっと味方の船に助けられてルソン島に上陸した後に命令でバレテ峠へ。米軍の攻撃が始まって、連日の猛砲撃に晒される中、ある日砲撃によって上官の部隊長がタコツボの中に生き埋めにされてしまい、 これに気付いたS氏が必死に土砂を掘り返して部隊長を助け出したそうである。 この日以来、部隊長はS氏を特別可愛がってくれ、連日連夜繰り出される「斬り込み隊」には最後まで指名されなかった。その事が自分が奇跡的に生還出来た理由だと私達に話してくれた。 その部隊長もバレテ峠で戦死されたとのことである。

高齢と持病のため、マニラから慰霊地へ向かうバスの中では殆ど横になっていたS氏であったが、 バレテ峠へ着くとしっかりと歩いて慰霊碑へ向かわれた。私達一行10名ほどが、慰霊碑の前で祭壇を設えるなど慰霊祭の準備をしていると、S氏は竹竿に付けた日の丸を手にし、慰霊碑の裏側の崖淵へ進まれた。 そこは眼下にバレテ峠を一望できる高台で、1万名の戦友が眠る山々が眼下に拡がっている。S氏はゆっくりと日の丸の旗を左右に振りながら、向かいの山々に向かい、「おーい、 還ってきたぞ~~!」 と大声で叫ぶと、竹竿を握りしめたまま号泣し始めた。

その鳴咽は眼下の谷間にこだまし、10mほど離れた場所にいた我々は、ただその後姿を粛然として見つめるしかなかった。やがて準備が整い、簡素ではあるが厳粛な慰霊祭が始まっても、S氏の手には溢れる涙を拭うタオルがずっと握られたままであった。

戦後68年という長い歳月が経っても、S氏の脳裏からこの地での激しい戦い、亡くなった戦友や上官の事を忘れた日は1日も無かったのである。同行した他のご遺族の話によると、S氏は20年以上に亘って毎年欠かさずバレテへの慰霊ツアーに参加し、その折には戦争で現地の人々に多大な迷惑をかけた事への償いとして、付近の小学校へ学用品の寄贈を続けているとの事である。

2度のフィリピン慰霊ツアーに参加して、私は考え続けている。あの峻険なルソン島バレテ峠で、68年前の若者達は何を思い、何の為に絶望的な環境で戦い続け、そして命を落とさねばならなかったであろう ? 今の日本は、 彼らが命と引き換えに守り通そうとした国になっているであろうか?

人それぞれに考えや意見は異なるかもしれないが、少なくとも、ほんの70年ほど前には、祖国を遠く離れ、空腹に耐え、 砲爆撃に晒され、地獄の戦場で100日間も米軍を食い止め、その殆どの若い命が砲弾に吹き飛ばされて、 一片の骨さえ残さずに散った事実を忘れてはならないと思う。

今一つ、 慰霊ツアーに参加して強く感じた事がある。 我々が現地で行なう慰霊祭は、 参加者に高齢者が多いことや、交通の便の悪い山間僻地を何カ所も廻らねばならない事などから、極めて簡素、短時間のものであった。但し、現地フィリビンへの敬意を表する為、式典の初めには「君が代」の前に、 必ずフィリビン国歌のテープを流す事にしていた。

日本人ツアーの一行が慰霊の為に昔戦場であった村々を訪れると、 どこからともなく大勢の子供達が集まってくる。 子供達は、慰霊祭の供物として祭壇に供えられたお菓子類が、式典終了後に配られる事を知っており、それをお目当てに集まって来るのである。

しかし、 式典の最初にフィリピン国歌が演奏され始めると、 一度の例外もなく、 子供達全員が直立して不動の姿勢をとり、年長の男の子の中には、 きちんと右手を左胸に当てて表敬している子さえいる。皆着ているものは粗末な服で、貧しさの故か、 中には靴を履いていない裸足の子もいた。だが、そんな子供達が、次が演奏された時の態度、行動は感動的なものであった。

日本に戻ってから、 「君が代斉唱胖の不起立の教師・・・云々」などの不輸快なニュースを耳にする度、あの時のフィリピンの子供達の凛とした姿が思い出される。

以 上

【平成25年バレテ会第35回比島慰霊巡拝に参加された東京都の井上孝之様のレポートを転記】

【参考文献】 牧野 弘道著「戦跡を歩く」 「戦跡に祈る」

金井英一郎著:Gパン主計ルソン戦記」

比島巡礼行ーバレテ想えりその歳月のかなしき(一部抜粋)

遺族

”バレテ想えりその歳月のかなしき”弟は、二十四歳の若きをもって鉄五四四七部隊に属してルソンの山河に散った。昭和20年4月24日という。私達兄妹三人はその三十三回忌に遠くそのバレテ峠にきた。

胸は痛く、涙はとめどなく歯をくいしばって泣いた。鉄四七部隊はもとの歩兵六十三聯隊である。郷土鳥取・島根の若者たちの部隊である。(中略)バレテ陣地群、妙高、妙義、金剛の嶺、キリ、カシ、ヤナギ、その洞窟にタコ壺に、若きらはじっとしがみついた。バレテに米軍を拘束することで米軍の内地進行を阻もう、生命の限りを燃焼しつくして、バレテの峰に縛ることが比島軍の使命と、ただそれだけを自ら言い聞かせ、激闘四か月、彼らはただ魂魄を武器としてここに戦った。将兵二千三百、還るもの僅か百余。

戦争とは何か、私は比島の地を踏みバレテに立ってその真実にふれたかった。二十台の若者たちをたこ壺に歯をくいしばらせたその「真勇」とは何か、比島に比べて日本は、その今は、そして己は何をなすべきか、たとえ人々の心から戦争が忘れ去られ、民族が過去を捨て去ろうとも、私はひたすらバレテを憶うであろう。昭和五十二年八月、霊魂の秋、比島慰霊巡礼行は私の六十六年の生涯でもっとも感銘した行であった。

亡夫戦死の丘に立ちて(一部抜粋)

遺族 (姫路市)

マニラから一日かかってやっと夢にまで見た主人戦死の現地にたどり着いた。はからずも今日は祥月命日の前日、奇しくき日に訪れることの幸をしみじみと思う。四月というのに、灼けつくような陽の光は、春うららかな日本では想像も及ばぬ強烈さである。八十キロの時速で走り続け、やっと着いたヤナギ陣地。景色は、かつて見た天才画家ゴッホの南国の景色のような明るさの、あの平和そのものの景色である。

この地、この場所で、三十三年前、あの激しい戦が繰り返されたとは到底想像もつかない。陣地の場所、その現状などを教えられる。キリ陣地、建武台陣地への見通しがきく場所へ塔婆を立て、真っ赤な生け花を供え、内地から持ってきた八重桜の塩漬けを取り出して、水筒の水で茶を立てた。じっと悲しみをこらえ乍ら茶筅を振っていると両の頬を涙が自然につたう。万感よみがえってきて、嗚咽に変わる。突然大声で叫びたい想いで胸が一杯となる。じりじりと灼けつく陽ざしに、今は去り難き気持で丘を降りる。一歩一歩、ありし日に幾度か通ったであろうこの土地か、手折ったであろう草木かと思う。幾度か振り返り乍ら、再び訪ねることもなきこの地を、一足一足降りる。懐かしい母国を忍び乍ら、祖国の繁栄を念じつつ散った幾多の人々の冥福を祈りつつ。

長い歳月胸中に思いつづけてきた私は、心の安らぎと、安堵をひしひしと身に感じつつ、永久に心やすらかに眠り給え、我が夫よ、幾多の人々の御霊よと、心に叫び乍らー。

亡き人の血潮にも似た紅の ブーゲンビリアの赤き花びら

戦跡巡拝に参加して(一部抜粋)

遺族 東京都

フィリピン国歌が流れ出す。線香や蝋燭が手から手へと渡され、だれともなく火をつけ合う。読経が始まり、村の子供たちが日の丸を掲げてくれている・・・。巡礼ツアーというものに初めて参加した私には、それはほとんどカルチャーショックでした。白状すれば、私は長らく戦争アレルギーでございました。幼少時、父母から叱られるといえば、きまって「あの戦争」が引き合いに出されたからです。 日く、 「ご飯を残すな。戦争中を考えてみろ」「いまの子は戦時中を知らないからたるんでおる」などなど。

「もはや戦後ではない」と経済白書が宣一言した年(五六年) に生まれた私は、知りようのない過去をいちいち押しつけられてはたまらんと、そのたびうっとうしく思っていました。 父の戦友会活動が本格化た頃には生意気盛りの十代を迎えてていて、戦記や戦友探しにのめり込む父を「いつまで過去にこだわってるのだろう」 などと、冷ややかな目で眺めていたものです。ところが、 円高の恩恵で海外にたびたび出るようになるうち、世界にはかくも、戦争の爪跡が生々しく残っているものかと認識を新たにすることになります。 旧ソ連で元抑留者の方と知り合うなどするうち、 「あの戦争」 に対して次第に想像力が及ぶようになりました。とりわけ終戦五十周年であった昨年には、 テレビの特番などを通じて興味が一気に深まり、自分の親たちが身をもって体験した「あの戦争、あおの時代」がようやく等身大の関心に転じていったのでした。

奇しくもその年、戦死した父の兄のことがバレテ会の皆様などを通じてわかったと興奮する父。「一緒に行くか ?」と、ためらいがち ? に声をかけられ、こちらもためらいつつ、顔も知らない伯父の供養に出かけてみる気になったのは、そんないきさつからでした。先ほどカルちゃショックと書きましたが、参加させていただいての感想は、それほどに得難い七日間だったということです。

道中の解説、各地での慰霊祭、バヨンポンでの「大宴会」、比島寺訪問などなど、すべての行程が興味深く、印象的でした。なかでも最大の感動は、カピンタランで伯父一人のためにたくさんの方が共に供養をして下さったことです。伯父も、きっと喜んでくれたことでしよう。道中、ご遺族の方、生遠者の方がそれぞれに語られる「あの戦争、あの時代、そして私たち」は、どんなノンフィクションを読むよりもリアルで、こころに迫るものがありました。

戦跡を巡るうち、これはどうも伯父を含む戦没者の方々が。私などを引きよせて下さったのではないかとさえ、思いました。妙義山では、「兵隊さんの気持ちを思ったら、がんばらにゃ」と人生の大先輩方に励まされました。中枝さんをはじめ、地元小学校への地道な援助を続けてこられた方々には、頭が下がりました。

あの戦争について、以前から自分なりの考えはありました。その一部は、あるいは参加された方のご意見とは異なるものがあるかもしれません。が、あの一週間を共有させていただいた今、あらためて思うのは。戦争というものを二度と起こしてはならないということ。(太平洋)戦争を知らない世代の戦争責任とは何より、「二度と起こさぬ責任」を持つことではないかと考えるに至りました。最後に、フィリピン側スタッフを含め、皆様に心より感謝いたします。

父から届いた一通のハガキ(一部抜粋)

遺族 鳥取県西伯郡

お父さんまた来ました。

昨年帰りましてから、鳥取県庁への軍歴問い合わせ、また、バレテ会の山本様の本を読むことで、北満、釜山港、基隆、高雄、そして、大威丸で比島北サンフェルナンド港、ロザレスと、父の辿ったであろう道のりを知ることができ、駆り立てられるような気持で今回の巡拝に参加したのでした。ここに船が着いたのか、この道を歩いたのか、いろいろと思いをめぐらせながら、昨年とはまた違った感慨で廻ることができました。

昨年も立ったビノンの地、今年はもう少し奥まで連れていってもらいました。詩吟、お経、皆で歌った「ふるさと」の歌、そして沢山のお供え。皆さまのおかげで心のこもったご供養をさせていただきました。戦後母は、父の任務は通信隊で、通信線を担いで無傷と聞いており、戦死公報が来ても父の帰りを待っていたようです。

父からの一通のハガキ

戦時中、満州から届いた一枚のハガキがあります。当時、二歳半だった私に宛てたもので、父を感じることができる唯一のものです。『ひとこちゃん元気にしていますか、お父さんも元気でお勤めをしています。こちらは暖かくバナナなどおいしいものがたくさんあります。おみやげを持って帰りますからいい子にしてお母さん、お兄さんのいわれることを良く聞いて下さい。お父さんより』

いい子にしていて帰ってもらえるなら、あなたのいい娘でおりますから顔を見せて欲しい、声を聞かせて欲しい、こんな思いになったのは五十四才になって初めてです。五十年間何も知ってあげることが出来なくごめんなさい。これからもフィリピン巡拝のおかげと心から感謝しています。

また機会があれば是非来たい、父のいたこの国、この土地に。 あなたの娘より

戦没者への思い

遺族 鳥取県若桜町

今回、はじめて父の戦没地であるナチビゲットで慰霊供養を行うことができました。父の写真を安置し、今はなき父の両親、姉妹、子、孫の写真も置きました。家庭の都合とはいえ、参拝が遅くなって、さぞかし首を長くして待っていたことでしょう。

祭壇の前で、主人より「貴方の娘と結婚しました。三人の子どもに恵まれ、皆一定の教育を終えてそれぞれの家庭を築き、幸せに暮らしています。今後も家庭は安泰なので、家のことは心配しないで安らかに眠って下さい」と報告する姿を見て、とめどなく涙が湧き出てくるのを押さえきれませんでした。

昭和20年5月20日、戦死は運命のいたずらでしょうか。もう少し早く終戦になっていれば生還できたのにと悔しく思うのと同時に、母が家族を守るために、朝夕となく働き、そして、私を育ててくれたことに感謝せずにはいられませんでした。

フィリピンは、生活の様子は遅れているものの、人間のあたたかさと温もりを感じ、特に男女問わず笑顔のすばらしさが印象的でした。

こんなことがありました。ある小学校に学用品が届けられたとき、浅黒い顔に大きな目をしたきれいな女性が、私の側に寄ってきて、腕を組み、白い歯を出して笑いかけました。すごく親しみを感じ、私も精一杯の笑顔で彼女を見つめ返しました。言葉が分かれば会話ができて、どんなにか素晴らしい思い出となったことかと思いました。

お世話になった方々に感謝申し上げます。またいつか参拝できることを願いつつ、まだ参拝されていない方々、是非とも足を運んで下さることを願います。戦地では、恋しい皆さんを静かに、その時を待っていらっしゃいます。

比島慰霊巡拝に参加して(一部抜粋)

遺族 津山市

私たち夫婦は伯父さんのことは、遺影と古いアルバム、そして達筆で書かれた手紙や葉書、本棚の中から探した日記帳でしか知るとができない人ですが、何故か身近な大切な人と感じておりました。

日記帳には、ふるさとのことを一時も忘れることなく、父や母、姉弟妹のこと、ご近所の皆さんに留守中お世話になっていることなど、 朝なタなに思いを馳せ、 「何の恩返しもできないまま、先に逝く不幸をお許し下さい。 自分は何一つ不自由はしていません。 何も心配はいりません。 お国のためにご奉公でき、立派な最期を・・・」「幸せでありました。」 などと認めてありました。

サラクサクでの法要では、皆様が日本から持参したたくさんのお供物、お塔婆、日本国旗、現地の生花などをお供えしていただき、私達もふるさとの地酒や写経。好物だったお菓子などをお供えしました。このような盛大な慰霊祭ができるとは夢にも思ってもみず、ただ、驚くばかりでした。

祭壇を目の前にして、夢ではなくこうして現地に立つことができ改めて当時の手紙の文面が思い出されてきました。サラクサクの山々には、ふるさとの山を重ね谷川を渡れば奥山の清き水を思い出し、 田畑を進めば父母と一緒に流したさわやかな汗を思い出し、 疲れた身体になお力を奮い立たせていたのではと・・・

こみ上げてくるものを押さえ押さえやっとの思いで手を合わせ震える手で香を手向けると、バレテ峠の谷の向こうから今はもうサラクサクの土となった最期の声が幽かに聞こえてきたかのようでした。 この目で見、肌で感じたこの思いは、 私達の生涯で何にも勝る貴重な嬉しい出来事でした。

もの言わぬ多くのご英霊の皆様の無念な御心に寄り添い、二度とこのような戦争を起こしてはならないと、 強く世界の平和を念じずにはいられません。私達は今のこの時代を何不自山なく恵まれた素晴らしい日本で生かさせていただいております。その日本の国を守るために命果て、残された家族が 楽しく暮らせるようにとカの限り戦って下さったご英霊の方々に対して心新たに毎日を無駄にしないで生きていかなければならない。そして、心を込めて私達が世界の平和を祈り続けなければならないと思っています。

バレテ会の比島慰霊巡拝の旅は、長年にわたる現地の方達と友好など、毎年毎年積み重ねてこられた大変なご苦労の上に実現しているものと、本当に頭が下がる思いです。帰国後、遺影に手を合わせれば、必ずサラクサクの山脈が目に浮かびます。皆様のおかげで、夫婦の長年の夢が叶いましたこと、感謝の気持でいっぱいです。

5回目の慰霊巡拝と父に捧げた祭文(一部抜粋)

遺族 福岡市

私個人のことを寄稿することは恐縮と存じますが、バレテの連隊本部谷慰霊地で父に述べた言葉を記載させて頂きます。

「お父さん、会いに来ました。五回目で、一年ぶりの再会ができて感激です。この世で別れて五十八年になり、母も今年で八十八才になり大分弱ってきました。母の結婚生活は十二年間でしたが、お父さんから一生の分まで可愛がってもらったと良く言っていました。母はお父さんの遺言を守って再婚もせず、三人の子供を成長させてくれました。そんな母を誉めてやってください。

私は、お父さんの夢だった先生になることはできず、代って娘の佳代が先生になって十九年、頑張っています。喜んで下さい。お父さんが大正十五年に卒業した、嘉穂農業学校の十五回生四九名の名簿を入手することができました。現在十名が健在であり、その内の安武さんは同じ町内で町会議員を三期された方です。先日お会いすると、お父さんのことを鮮明に記憶しておられ、卒業写真をもらいました。その写真と卒業名簿をここに持参しました。四十八名の同窓生とここで同窓会ができたこと、大変に感激したことでしょう。私も最大の父親孝行ができたと感動しています。

お父さんの戦死は日本国のためで誇りですが、それでも生還してほしかったです。バヨンボンでは、お父さんと一緒にいるようで、朝まで眠れませんでした。お父さんは、お母さんと別れて五十八年で寂しいでしょうが、天国での再婚はしばらく待って下さい。好きだった日本酒を飲んで安らかに眠って下さい。お父さんに会えて嬉しくて嬉しくてたまりません。また会いにきます。サヨウナラ・・・。」

比島で生きた父ー比島慰霊巡拝を終えて(一部抜粋)

遺族 浜松市

私は昭和19年5月に満州ハルピンで生まれました。父は、私が生まれてすぐにルソン島に発ちましたので、私にとっての父は写真の中の存在でしかありません。

昨年、私の息子が父の実家へ仏様のお参りに行ってくれたおり、孫が、「この写真の人、父そっくりだね」と言ったそうです。

その後、孫の母親の努力によって、比島曙光会が父のマニラ上陸から戦死したカガヤンまでの道のりを調べてくれ、さらに、曙光新聞に「尋ね人、情報求む」を掲載してくれました。すると、佐賀の光野さんから「私が知っている方(=父の名)ではないか」と情報提供があり、その話によると、「父」を含む兵13名がピナパガン(今のマデラ)にたどりつき、3名づつ舟で河を渡ったが、最後まで三角州でパイナップルやマンゴーを食べるのに夢中だった「父」を迎えにいくと、そのの姿は消えていたそうです。他12名は、近くの親日派の部落へ行き、しばらくそこで過ごし、全員が生還したとのことです。

平成17年、光野さんが厚生省の遺骨収集団としてマデラに行ったときの話です。近くに学校があり、そこで日本語を話せるおじいさんが次のようなことを話してくれたそうです。

「この学校に昭和20年に、やせ細った兵隊さんが校庭にいた女の人に声をかけ、倒れかかったので、その女の人がみんなを呼んで来て、学校の横にあるポンカンの実を兵隊さんにあげるとむさぼる様に食べて、体をおこして、死のうとしたがみんなに止められて、その地で生活する様になった。いもをつくったり、にわとりをかっていた。いつからか私よりずっと若い親のない女の子を育てて、(私を育てる様な気峙ちで育てたのでは)その女の子は近所の男性と結昏して、その子どもがこの中にいる。おそらく、父はその地でみんなに慕われながら生活したのではないか」ということでした。

もし、それが本当なら、父がその地で、いくつまで生きることができたのか知りたいし、最後はマラリヤで亡くなったとのことですが、せめて、その地で父を助けてくれたお礼の気持を伝えたいと思いました。そういうわけで、バレテ会の巡拝団がピナパガンまで行くと聞いて、曙光会のすすめもあって今回参加したのでした。そして、光野さんの話の三角州まで行くことができました。今もゲリラがいるそうで、警察の方が一緒についてきてくれ、三角州で線香を焚いて、拝むことができました。

学校は残念ながら探したけど見つかりませんでした。バレテ会の皆様にはその間、バスの中で待っていただいてご迷惑をおかけしました。その学校の子たちにと持ってきた女の子用に服や文具は、一緒についてきてくれた女の子、運転手さん、写真屋さんにあげました。

日本に帰国後、光野さんにお礼と、もう私の気持はすみましたと伝えると、光野さんは、あの地に残し兵が本当に父であったかは分からない。その人のことを知りたいから、また必ず行くと言われました。

バレテ会の生還者、坂口さんの「生還者のつとめやけん」の言葉がずしんと心にしみます。お世話になった方々と電話でお話しましたが、まだ戦争は終わっていないと思いました。

プンカンにて憶う(一部抜粋)

関係者 名古屋市

「クマ陣地」へ

平成六年三月一二日、午後五時。重畳と連なるカラバリョ山糸西端の山々に傾き始めた太陽を背にして、目指す場所に漸く辿り着くことが出来た。東側は切り立った断崖、タラべラ川の清流が白い波をを立てており、その対岸から急な尾根筋が標高八〇〇米をこえるマロヨン山へ向って険しい山稜となって続いている。川岸に沿って国道五号線がのび、時折キラリと陽光を反射させて車が走ってゆく。

此処が私の恩師井上中佐が御戦死の陣地跡なのだと改めて自分の胸に云い聞かす。私の目に映ずる山容は、紀州熊野のそれに比し明らかに山の老化は争えず、可成りの荒廃が感じられ、 ここは「死地」と感じた。

近代戦を遂行するに於て制空権なく砲兵力の乏しいプンカン守備隊に課せられた任務のきびしさを思い困苦の程が察せられた。「クマ陣地」 と名付けられていた此の場所はプンカン陣地にあって最も高い位置にあり今、 一面立枯れしたカヤで覆われて乾期の終りであることを教えている。処々に自生の灌木が見られるが幼木が目立ち年輪を経た大木はない。平凡な裸の山だと私には思われた。そんな考えに捉われかけていた私は、実は大変な見当違いを犯していたのであった。

道案内の一人として同行していた地元の青年が私をのぞき見るようにして、 しきりに足許を指し示している。タコッポだ! と分かった時、冷水を浴びた思いがした。あらためて見廻わすと、一定の間隔をおいて前後左右に点々と穴の跡が続いている。深さは一〇糎(センチメートル)程度に埋まっているが、まさしく此処は「タコッポ陣地跡」であった。青年は手ぶりで穴は相当深いものだと教えてくれた。長い年月を経て少しづつ埋まってはいるが、 この壕を掘られた方々の苦しみが感じられ、そっと手をそえ土の感触を確かめて見た。

大木が見当らず、一面カヤに覆われた此の山はかつての戦いに際し、砲爆撃の洗礼・ガソリンと焼夷弾の雨注、更に火焔放射機の炎に包まれて生き物はすべて焼き尽されたのであった。その後の数十年を放置されるままに沃土は流れ、地味も衰えて今は滅多に里人も立ち入ることのない不毛の地となっている。荒涼とした陣地跡で私は赤錆た迫撃砲弾の破片と出会った。長さ六糎、巾一・五糎、厚さ〇・五糎、重量二六グラム。丸くそり反った弾片は半世紀後の今もなお、昔ここで激しい戦闘が行われた事実を物語っている。恩師が御最後を遂げられた陣地跡で出会った弾片に不思議な運命を感じ大切に故国に持ち帰ることとした。

タ闇がしのび寄る前にと山を降りる。山裾に下るにつれ林が広がり、バナナ・マンゴーの木々の数が増し、やがて小さい谷川に出会った。今は水枯れしているが、川石の様子から察すると、雨期には可成り激しい水勢があると思われる。谷川を越し少し上がった処で案内の里人が、あそこ、ここに、と横穴壕の跡を指し示してくれた。案内をしてくれたバレテ会の松永さんは、これ等は生活のための壕であったと指摘された。空からの監視を避け、生活用の水を得、又各隊との連絡路としても、先程の谷川は籠っている兵士達にとって随分役に立っていたように思える。生活用の横穴の多い訳である。

まさに「兵(つわもの)どもの夢の跡」。一ヶ月に及んだ夢枕に故郷を偲び、又斬り込みに出て帰り来ぬ戦友を待って眠られぬ夜を過ごした兵士もさぞかし多かったことであろう。胸の痛む横穴壕の跡であった。野砲陣地周辺は爆撃の大穴跡が幾箇所も点在しており、その名残りを留めている。

ここを訪れた頃はタ闇に包まれ、日は既に、フライアント高地の西に沈んでいた。浮雲が真赤に染まっている。内藤大隊の籠った「タカ陣地」附近の山の上空がタ焼けで荘厳に輝き、思わず合掌。内藤大隊長以下の将士の御冥福を祈る。身のしまる一刻であった。今日の探索はこれ迄として、タ空の下で案内して頂いた里人達と別れの挨拶を交わした。(中略)

翌朝の慰霊祭は「クマ陣地」の山裾で、陣地跡を仰ぎながらの式典である。一行のみの淋しい式典と思っていたが、意外にも住民たちの数が多く、三~四〇人の人々が集まって静かに見ていた。ご供養の後、同じプンカンにおいて御戦死の故下斗大尉(藤黒大隊)の令妹より託されたテープを聞く。「亡兄が戦地からの便りの中で、ひそかに口ずさんでいますと知らせて参りました歌を現地で兄のため聞かせてやって下さい」として預かってきた歌曲は「湖畔の宿」。今は故人となった高峰三枝子の静かな歌声が遥か林の彼方に流れ去っていった。

兵団長の涙

第一四方面軍参謀であった栗原賀久中佐はその自著「運命の山下兵団」に於て、この時期の戦斗について次の様に記している。「昭和二〇年四月初め、栗原参謀は山下奉文大将の激励書信を携えて、第一〇師団司令部(鉄兵団)に師団長岡本保之中将を訪ねた。岡本中将は書信を受取ったあと、云った。

『この間ね、歩兵第六十三連隊のある陣地が米軍に奪われたので、その他の部隊が夜襲して取返したところが、その陣地のたこ・・壺(各個散兵壕)の中に、死守した日本兵の屍が、前方に向いたまま入っていた。いいかね、栗原君、それらの死体は、みんな小銃を握ったまま冷たくなっていたよ・・・。ここのところは、ようく軍司令官閣下にお伝え願いたい・・・。』兵団長の声が急に低くかすれた。とたんに大粒の涙がばらばらと落ち、そのまましばらく顔を上げなかった。」

深い感銘と共に、終世忘れることのない一章である。

兵団長が涙した兵士達の御霊は、バレテ峠の慰霊碑に宿り、心なしか私達に何かを語りかけているように感じられる。峠を去る日、車中で慰霊碑に黙礼を捧げる私の胸の中に、古代ギリシャの詩人シモーニデスの詩が蘇って来た。「行く人よ、ラケダイモンの国びとにゆき伝えてよ、この里に 御身らが言(こと)のまにまに、われら 死にきと。(呉 茂一 訳) ベルシャ戦役に際して国を出でて斗い、利あらずして戦死したラケダィモン(スパルタ) の兵士達を悼み、古びた碑の前で詠んだ鎮魂の詩である。

バレテに眠る将士達の声なき声をきけ! 遠く祖国を離れて、ひたすらに斗い苦しみつつ幾多の将士がその生命を終えた。彼等は天皇の命ずるがままに、この地へ来り、愛する国の人々を護らんと無念のうちに命絶えたのであった。遺された私達は、この地に響く、心あらば伝えてよとの声に耳を傾けなければならない。その死を無駄しないために。僅か半世紀でこの戦いのことを風化させてよいのか紀兀前五世紀の古い昔に詠まれた鎮魂の詩が今も尚、脈々とうたい継がれている事実に思いを致す時、誠に内心忸怩たるものがあった。

次世代に語り継ぐメッセージ

遺族

一、戦後五〇年の節目

「物である大和よりも人間である兵士を、それもいまの考えで推し量るのではなく、当時そのままの姿で見てもらいたい。「大和の悲劇を繰り返さないためには、大和を美化しないことだ。」戦艦大和五〇回忌追悼法要で司会をした。戦艦大和会副会長の石田直義さんが朝日新聞の記事で右のように語っていた。そして、さらにその記事には彼の戦友への思いが書かれていた。

「世界最大の戦艦の『減びの美学』を語るために、その悲惨さや無謀ぶりを際立たせるために、兵士の最期や体験を使われるのがつらい。」 戦後五〇年の月日が流れ、 一つの節目をむかえる。 テレビ、新聞、出版物では、今になって明かされる生々しい体験や貴重な証言が次々に紹介されるようになった。

従来、映画やドラマに取り上げられてきた戦争の姿は、その悲惨さを伝えながらも、一種の「かっこよさ」や「いさましさ」をも演出していたように思われる。このゆがんだ歴史観も、五〇年を経てようやくその真実が少しずつ明らかにされるとともに、我々日本人の心の中で変わりつつある。

私の伯父は歩兵第六三聯隊第一中隊のたった一人の生還者である。バレテ会比島慰霊巡拝に参加するようになってもう十年以上になる。私は大学三年生の時から毎年参加し、フィリピンを訪れるのは四回目である。現在二四才で、商社に勤める会社員であるが、今回も会社の上司に必死で頼みこんで休みを取り、伯父と共に参加した。

このバレテ会報を通じて、 フィリピンの人々とのすばらしい交流と草の根ボランティア活動がどのように行われているか、私と伯父の仕事ぶりを皆さんに伝えたいと思う。そして、今までに参加されなかった生還者や遺族の方々、特に若い世代の人々にも私のメッセージが伝われば幸いである。

二、「地獄の戦場からの生還

一九四五年三月、北部ルソンのバレテ峠を巡る凄絶な戦いの最前線に私の伯父の姿があった。歩兵第六三聯隊第一第隊の伍長として、若き二五歳の彼は地獄の戦場で、そのすべての現実を眼の当たりにしていた。「ポォーッ、ボォーッ」と音を立てて、米軍戦車の火炎放射は二○メートルもの火柱となって襲いかかり、緑の平野をまたたく間に黒焦げの焼け野原に変えてしまった。もはや、なすすべもなく松岡中尉以下三〇名の戦友が、このデグデグ村の戦場で砲火の中に散っていった。聯隊本部からの「死守せよ」の命令により、最前線の兵士達は「弾よけ」として使われ、その貴い命を将棋の捨て駒のごとく処理されたのである。

雄建台では米軍の追撃砲の集中砲火に苦しみ、一瞬にして山が変形するほどのすさまじい攻撃が続いた。赤トンボのような観測機が頭上をふわふわと舞い、攻撃目標を決定するやいなや一平方メートルに一発の迫撃砲が、どしゃぶりの雨のごとく降ってきた。

集中砲火の後、米軍の兵士はさらに手榴弾を両手にわしづかみにして山を登ってきた。「サルのけつ」 のような真っ赤な顔と毛むくじゃらの腕。伯父が初めて目にする「敵」である。夢中で「豆鉄砲」を撃つ。殺すか殺されるかの息をのむ生死の火花が音を立てて飛び散り、もはや人間ではなく野獣と化した彼の姿がそこにあった。脳裏に焼きついて一生忘れられぬ地獄の光景。若く貴い命をたった一枚の赤紙で、侵略の手先として使っていた狂気の時代が確かにあったのである。

最前線に駆り出され、丸々二カ月ぶつ通しで凄絶な戦闘が続き、中隊でたった一人生還した伯父。亡き戦友の無念の想いが、伯父の心にこみあげてくる。日本の侵略戦争の先兵として遠い南国の地で戦わされ、ひたすら「国」のためと信じこまされた結果はなんだ。まったく無謀な軍上層部の策略のもとでどれほど多くの血が流されたことか。

怒りと悲しみは戦後五〇年過ぎた今でも変わらず、伯父の心の中で決して消えない傷として残っている。

三、デグデグ村のサンタクロース

マニラから北へ、国道五号線を五、六時間バスに揺られると、その先に白い鉄橋が見えてくる。デグデグ川に架かるデグデグ橋である。この村の名前にどんな由来があるのか知らないが、何ともほのぼのとした名前である。かつて伯父が熾烈な砲火に会い、生死の境をさまよったデグデグの地は、今やのんびりとした平和な村となっている。ここに、四〇〇人以上の子供達が学ぶ小学校がある。その名もデグデグ小学校。たくさんのかわいい小学生達と、校長先生を含めた優秀な先生方が、毎年三月に訪れる大切な友人のために毎回、手作りのすばらしい歓迎会を開いてくれるのである。

「デグデグ小学校の大切な友人」とは他ならぬ私の伯父であり、私は助手として、また英語の通訳として伯父とともに村の人気者になっている。学校の門から入ってすぐ左手には、伯父が寄贈した平和の鐘が建っている。拡声器を始め、ラジカセ、楽器、ノート、鉛筆、ポールペンに到るまでで今までに寄贈した品々はすべ伯父が自腹を切って提供したものである。村人からの信頼も厚く、校長先生宅に限らず、他の先生や生徒の家で食事をごちそうになり、寝泊まりするようになった。川で泳ぎ山に登り、水牛に乗ったりと彼らと共に生活することによって、貧しいながらも本当に心豊かに暮らす人々の姿に、得るものがたくさんある。

デグデグ村のサンタクロースの伯父は体の続く限り、たくさんの小学生のかわいい笑顔に会うために今 も毎年やって来る。

四、生還者からのメッセージ

「オーイ、オーイ、松岡中尉以下三○名、今年も会いに来たぞー、会いに来たぞー、わたくし一人が帰って申し訳ない、申し訳ない、わたくしはこのデグデグにたくさんの友人を求めた、これからも体の続く限り会いに来るぞー、会いに来るぞー!」 伯父の心の底からわき上がる熱い叫びは、きっと戦友の霊に届いていることだろう。貴重な青春時代を「帝国」の利権を守るために人殺しの道具として使われ、何とむなしい結果に終わったことであろう。我々日本人は自戒するとともに、次世代に語り継ぐべき義務がある。

私は商社マンであるが、学生の時から世界史、特に現代史に興味があり、ジャーナリストとして伯父の活動を記録していくことに意義を感じている。生還者は他にもいるが、伯父ほど最前線で過酷な戦闘を強いられた者はいないであろう。しかも、彼ほど力強く、はっきりと当時を再現でき、自らの償いとして毎年、子供達の教育のために文房具品や資金を提供する者がいるであろうか。

決して身内をほめているのでも、彼の売名行為でもない。一度、フィリピンで死んだ命を今まで生かされているという思いが彼をそこまで突き動かすのだろう。テレビや新聞などのマスコミで取り上げるテーマは「天皇の戦争責任問題」や「侵略か自衛か」の討論形式をとっているが、それはそれで理論武装した評論家がコメントを出し合う机上の論理に過ぎない。実際に銃を取り手榴弾をかかえ、血を流し、理性を失った野獣のごとくジャングルをさまよった男にとっては、今自分にできることを精一杯実行することのみが生きる証となる。

一、実際に現地を訪れ、その現場で生還者の話を聞き、記録すること。 二、現地の人々と共に生活し、交流を深めること。 三、次世代を担う子供達の教育のために援助を惜しまないこと。

現在、伯父と私が続けている小さな草の根ボランティア活動が実を結び、デグデグ小学校の卒業生の中からフィリピン政府の要職に就く者がでてくれば幸いである。また、日本とフィリピンの架け橋として活躍する人材がたくさん登場し、平和の民間外交官として様々の分野て成功してくれることを祈っている。

右に書いた三つのポイントは他の途上国に対する国際協力にもあてはまる、最も基本的な考え方である。ただし、流行している「ボランティア活動」 のように、単なる自己満足や売名行為、中途半端な観光旅行気分で現地を訪れるのではまったく意味がない。それは恥ずべき行為である。我々若い世代は特に、かつて日本が暴走し、侵略を繰り返し、目的のために手段を選ばず突き進んでいた歴史をしっかりと学び、今後の世界の動きを冷静に分析し発言できる判断力を身につけなければならない。

五、バレテ会の皆様へ

伯父と共にフィリビンを訪れるようになってもう四回目。ガイドの西本さんやPICの倉津さんにもすっかり通訳係りとガイドを仰せ付かり、フィリピンの魅力にとりつかれたようである。私にとっても、毎年参加して皆様にお会いでき、貴重なお話を聞く機会があることは何よりの楽しみである。今後もできるだけ多くの生還者、遺族の方々が参加なさることを切に希望し、山本事務局長を始め会員の方々のご健康を祈って、この文章を結ぶこととする。

戦史に悲し鉄部隊

鳥取市 郷土研究家

はじめに

昔の小学唱歌に、戦史に悲し吉野山・・・というのがあったと聞く。歌詞は知らないのだが、 そこはかとなく南朝の哀史が思われ、いつも頭のどこかにある言葉となっている。之また、 それが転じて「戦史に悲し鉄部隊」とつぶやくことがある。それは「鉄」 への供養の心だと自分に言い聞かせている。私が思っている松江六三の「鉄」部隊は、強くて純で頼もしかった。それを見込んだ国軍は、 ここ一番の秋(とき)の懐力として期待をかけた。

ついにその日がやってきた。 日米戦の天王山、比島バレテの攻防戦で峠を死守して果てた。私はバレテの戦友ではなく、戦場体験も特にない。ただ、実兄がこの部隊員でサンニコラスにて戦死だが遺族として筆を取らせて頂くものでもない。

縁あってと言うべきか、 私は長年職業として郷土の部隊史を追ってきた。 その立場で語りたい。戦史に悲しく「鉄」。 それだけに機あるごとその旗風は鮮明にしたいと念じてきた。 ふっと寂しさ漂わすいとしの好漢とでも言いたい六三の「鉄」でもある。 以下、 心からの合掌が捧げたい。

姫路一〇師団満州へ移駐

本筋から逸れるが、 いまも鳥取の年配者が「鳥取地震(十八年九月十日)のとき、四〇聯隊の兵隊さんに助けられた」とよく語る。四〇聯隊と中部四七が同一部隊のように思われて戦後の今に及んでいる一例である。当時の軍事秘がいかに厳しかったかが思われる。なお、念のために・・・。鳥取震災の出動は「中部第四七部隊補充隊」であって、本隊は同年春、ビルマ戦線へ向け出陣した。さて、 この時の西部、中部は耳馴れぬ初の言葉であった。実は、この年、軍機構の大変革が行われ、昭和軍政の確立がなった。この改革により、日本内地は四軍管区に大別され、松江は司令部が福岡に設けられた西部軍の管区へ。鳥取は同じく大阪の中部軍管区となった。

内地の歩兵連隊には、総てこの軍管名を頭に冠して番号を付け、それを通称名とした。東京など関東勢は東部〇〇部隊というわけだ。なお、西部六四は歩兵第一四二聯隊、中部四七は歩兵第一二一聯隊が正式な名前。この正式隊番号が世間に言われだしたのは、戦後の三十年代からである。中部四七はビルマ戦に出陣「兵」(つわもの)部隊と呼ばれて終戦。正式隊番号が表に出たことは一度もなかった。

事実上の 「鉄」鳥取部隊 誕生

さて、中国残留日本人孤児の問題は、戦争の生の傷痕を今の私達に伝え涙を誘う。これら孤児の親に当たる人達が、満蒙開拓移民団として最初に渡満したのは昭和七年。北満三江省チャムスの永豊鎮に弥栄村の名で入植した。

一〇師団移駐の地もこの三江省で司令部はチャムス。松江六三はその北の石炭の村、興山鎮であった。北に黒龍、東にウスリーの両大河その向こうはソ連領。弥栄村入植のころは、満州馬賊が神出鬼没。キツネ、テン、リス、シカ、ノロたちが走り回り、キジは日本のスズメより多かったという。こんな辺境の地で、内地同よう聯隊名を隠し、松江六三は「満州第六七九部隊」の名となって激しい対戦車戦闘訓練と国境線の守りに明け暮れた。

ところで、同時にいま一つ大きい変革が起こっている。鳥取四〇が渡満と同時に一〇師団を離れ、東満の平陽に本部を置いたものだ。林口に司令部を設けた新編二五師団の隷下(鳥取と小倉一西、篠山七〇両聯隊) で「満州第九六〇部隊」と呼ばれた。師団の三単位制実施によるもので、松江・鳥取は全く無縁の軍関係となった。これに、いま一つ追いうちがかかる。補充区の変革である。十六年夏、周知のようにこの夏は「関特演」が発動され、関東軍(満州の権益を守った日本軍)がふくれ上がった。

この発動とほぼ同じ日付けの七月十六日「歩兵第六三聯隊 補充担任部隊所在地 鳥取市 中部四七部」 (戦後、厚生省作製文書)とされ、これにより、長く続いた松江六三の補充区、島根県出雲部と鳥取県の千代川以西は、出雲部と、千代川の境界線が除かれて鳥取全県区と改められることになった。

私ごとで恐縮ながら、実兄(八頭郡郡家町)も十九年二月に岩倉の中部四七へ現役入隊、十日間の在隊で満洲興山の六三へ糘立った。

八頭郡は千代川以東である。前記調査表通りの六三人隊である。転属でなく、六三要員として中部四七入隊と解している。こうした経過で、松江の伝統聯隊の名は消えることのない六三ながら兵員構成という事実上の姿で鳥取部隊に生れ変った。六三は、満州六七九から再び「鉄」五四四七部隊と名前を変えて台湾へ、そして比島の戦場というコースをたどる。鉄五四四七として満州を出発した時の総員は二千三百人。うち、 バレテ峠主体の比島戦没者は鳥取県一千八百六十一人、島根県三十八人、ほか他県の別である。

十指に及ぶ広義の意味での鳥取部隊で、兵員が烏取県人九〇バーセント以上、戦没者もビルマの鳥取部隊を抜いて最多という。 こんな鳥取部隊はほかにない。

なお、烏取四〇は大阪の中部二三部隊が補充担任となったことから、終戦時は完全な大阪部隊(兵員構成)であった。こういう「鉄」鳥取部隊なのだが「鉄」部隊関係者は別として、 ここ二十年間私が接した多くの人でこれを認識していた人はまずいなかった。「 『鉄』というのは松江の部隊でしよう」の声であり、 その松江では「六三の最後のことはよく知りません」とまこと連れない言葉の数々。松江、鳥取の狭間に落ち込んでいる。でも、誰を恨むこともない。「鉄」は薄幸の星を背負っているのだ。補充区改変のころから段々と戦争が激しくなり、県内も国内も皆が勝ち抜くこと、生きることだけで精一杯。 「鉄」が編成されて、中部軍がどうで・・・など、仮りに知らされたとしても、 そんなことに耳傾ける世情ではなかった。そのうち終戦、混乱、占領、食べる問題、価値観の逆転、 アンチ旧軍と続き、 アッという間に十余年が流れた。 この間に軍の公式文書など戦争の遣物は殆んど焼きつくされていた。この流れを考えるとき、「鉄」 への理解を求めても無理ではないかと気づいた。

日米戦の天王山へ

さて、十九年七月二十四日の「鉄」動員発令で一〇師団はいよいよ関東軍を離れ、台湾防衛の任につく。当時、大本営は台湾か比島か、そのどちらが先に攻撃を受けるか迷いに迷う。それが無理からぬように、米軍自体もマッカーサー総帥の陸軍は比島攻撃を、海軍のユミッツ大将は台湾を。両者譲らずついに七月、ルーズベルト大統領がハワイに出向いて三者会議。 「比島の解放は米国の聖戦」というマ総師主張に “軍配”を上げて比島先攻が決まったという記録を残している。

台湾派遣の重要性は、むしろ米軍側のこの記録では、はっきりする思いだ。フィリビン攻撃で一本化した米軍は、十九年十月中旬レイテ島を攻撃目標にして動き始めた。日米戦の天王山である。

十一月十日、台湾の「鉄」は、 レイテ投入と内定され、同二十日に山下比島防衛軍組み込みの戦闘序列が正式に下った。そして“ここ一番” の比島へ走る。この後のバレテ峠死守の敢闘ぶりは、この会報でもよく述べられているところだ。比島奪還の執念の凄さは「マッカーサー回想録」によくみられる。 その主力軍と真っ向四つ。兵力・装備は比較にならない違いだ。そんな攻撃米軍が今もバレテ峠の頂上に立つダルトン記念碑に、「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる争奪戦)と刻んで、自軍ダルトン将軍の戦死を悼んでいる。 この嘆きの一節で、 ここの守備軍の中核、松江六三主力の 「鉄」 の死闘、任務完遂のほどが十分偲ばれると私は思う。

まさに新生日本の礎石だ。 せめてこれを知っているものだけでも「鉄」を忘れてはならない。私は、それが一番の供養だと思っている。

嗚呼「鉄」部隊―忘れずに供養がしたいー

鳥取市 郷土研究家

はじめに

「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる争奪戦)という言葉が、バレテの戦さを端的に表しています。圧倒優勢の攻撃米軍が絶望的といって嘆いている」鳥取市茶町で開業医をしていた故中山紘逸医師の話。さらに、「この言葉は、バレテ峠頂上に建つダルトン記念碑の碑文の一節です。攻撃米軍のダルトンという指揮官の戦死を悼む碑です。バレテ峠の日本軍の主役は松江の六十三聯隊でした。その反撃の凄さを、ま、とにかくお話にならない、まさに圧倒優勢の向こうさんが、絶望的だったと嘆いている。この事実は何回でも書いてください」と続いた。前にもこの会報で、私はその思いを込めて筆を執らせてもらったが、なお心に澱むものがある。ほかの多くの関係各位からも貴重な話を聞かせてもらっているので、それらを集めて、再度バレテに散華した松江六三に幾らかでも光を当てて私の供養としたい。

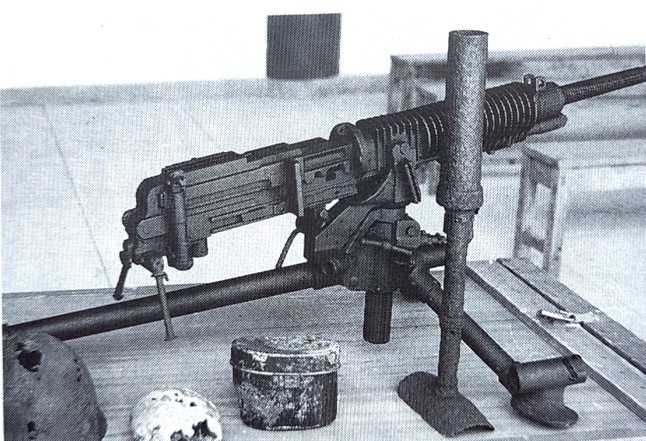

遺品の機関銃に驚く

四十九年の春先のこと。私は茶町の小児科医中山先生に呼ばれた。訪れて、まず驚いたことには、かつての日木軍のものと直ぐ分かる重機関銃、ポロポロになった擲(てき) 弾筒、 鉄帽、飯盒 (ごう) 水筒が庭に一並んでいたことだ。「バレテ峠付近から出た遺品です。山本さん(パレテ会事務局長 山本照孝氏)ら政府派遣の遺骨収集団が昨年末(四十八年)持ち帰ったものです」という説明。新聞の仕事で呼ばれたものだが、三つ上だった兄が、 この隊員でここバレテの前哨戦サンニコラスの戦に (実際はカバリシアンという所らしい) で戦死しているので『これは兄の形見』と血が走るのをおぼえ、つい知らず機関銃の襞(ひだ)のところを撫でていた。

この春の慰霊祭でも、護国神社の陳列ケースに納まっているこの遺品を見たのだが、その際もあの十余年前の中山医院宅での“出会い”を思い出していた

中山医師が満州・興山鎮の松江六十三聯隊に軍医見習士官で入隊、その後、姫路第十師団の軍医となり、バレテの戦いをその頂上付近で戦ったなど詳しいことを、 この時初めて知った。惜しくも五十五年に他界された。

知られない ”鳥取部隊”

さて、戦争のことを言えば、また年寄りの繰り言が始まったとか、見果てぬ夢だーなど、端(はな)から聞いてもらえないことが多い。然し、対向米軍が “敵ながら・・・” という感嘆の響きもする嘆きを碑文に刻んでいる史実。果たしてこれをどれだけの人が知り得ているか。

そう思うとき、やはり何回でも書き、後あと一人でも二人でもいい、その史実を知ってもらい砂丘に遊ぶ折りには護国神社参道入り口に建った鉄部隊の慰霊碑に供養の祈りを捧げてもらいたい。そんな思いを深くする。

さて松江六十三は、三つの時代を経て生涯を終えた。

一つは「明治軍制」時代。明治の創設から昭和十五年夏まで。二つ目は「満州部隊」時代。昭和十五年夏の昭和軍制切り換え時の満州永久移駐から十九年夏まで。三つ目は「『鉄』部隊」時代。十九年夏の南方出陣から戦闘、軍旗奉焼まで。ところで “佳人薄命”の言葉があるが、私は六十三にそんな思いを持つ。佳人を頼もしくて強かったと置き換えよう。不遜で当を得ないが、そう思えるのだ。薄命の思いの一つには、前にも述べたことがあるが、 この聯隊は紛れもない松江聯隊でありながら、前記二つ目の満州時代から兵員構成上“鳥取聯隊”化し、 この点で松江、鳥取の谷間に埋まり込み史実が伝わりにくいこともある。伝わりにくかったり、誤ったりの代表例を一つだけ取り上げておくと、地元新聞が先年発刊した権威の書「鳥取県大百科事典」 の一項に「鉄 (十師団) の至宝とされた四十聯隊の・・・」とある。この後、「四十聯隊は宮崎で終戦を迎えた」と続け、末尾の行に「六十三聯隊もルソン島バレテ峠で死闘を続けた」と結んでいる。

中途、四十聯隊の説明にも大間違いがあるが、要するに「鉄」 の至宝は四十聯隊くらいと思われているのだ。この程度の認識以上にことが進まず、一般に知られなかったり、こんがらがったりである。もっとも、満州部隊となったときの軍制切り換えでは、一コ師団の三単位制とか徴募区の大変動など複雑、専門的でなければ理解はできない。いずれにしても鳥取で「鉄部隊」のことを思うとき、事実上鳥取部隊となった「満州部隊」時代からの史実を追ってゆかねばならない。

戦車戦闘の「鉄」兵団

「オイ、中山。オレはな、六十三を核にして対ソ戦の戦術を練っているのだ。長閣下が私の耳許でそう言いましたナ」これも故中山元軍医の話だ。六十三は北満三江省・興山鎮の兵舎に入ってから、姫路三十九、岡山十とともに「対戦車戦闘訓練と湿地戦闘訓練の鉄兵団」(姫路十師団)の名が生まれるほどになった。陸軍の切れものと言われた歩兵団長長少将のしごきによったものだ。満州時代は、前記三コ歩兵聯隊を第十歩兵団長・長勇少将(後、中将で沖縄防衛線の参謀長、自決)が指揮していた。興山鎮や師団司令部のあったチャムスは三江省で、北にアムール、東にウスリーの両大河が流れ、河を界してソ連領。六十三の前進陣地・羅北は、アムールの向うのソ連軍歩哨と毎日、望遠鏡でにらみ合いというほど接していたという。

ノモンハン事件(昭和十四年) で、関東軍の小松原兵団が、 この極東ソ連近代軍の戦車と火砲にたたき潰された。これらを意識しての訓練であったと言われている。猛将長団長が「必勝なんかでは手ぬるい」「完勝するのだ」「完勝訓練だ」と声を張り上げ、一つ間違えば“名誉の戦死”となる実戦さながらの演習であったことは、今でも体験者の語りぐさだ。

信頼され関東軍の直轄

満州に駐屯した日本陸軍の関東軍は、昭和十六年夏行われた関特演(関東軍特別演習)後の最盛期、内地から続々と兵、弾薬が送られて二コの方面軍、十七コの師団・総兵力約七十万に達したと記録される。明治建軍の一流部隊、精強師団が大半で、後に南方の決戦場と本土防衛のため内地にそれぞれ転出している。この関東軍(総軍)が、四年間通して自らの“懐刀”的存在、直轄兵団に指定したのは、姫路十師団ただ一つである。方面軍に属させず、ここ”一番”のときに、北でも東でも、思いのところに間髪入れないで走らす。ほかにもこの直轄兵団とされた師団は、南方転出第一号の満州編成二十九師団(グアム島で玉砕)二番手の宇都宮十四師団(パラオ諸島で玉砕)など三コあるが、 一~三年間程度で在満全期は十師団ただ一つになっている。

「直轄(部隊)」は別名を「予備 (隊)」ともいう。研究家の語では、予備隊選定の原則は ①最精強 ②弱くて前線に用いたくない ③戦闘損傷が回復するまで休めたいー の三つがあるという。関東軍のこの時代の総予備兵団(総軍の直轄は「総予備」と呼ぶ) は②や③ではない。

日清、日露の戦い(十師団は日清戦争時代は未発足)から日中戦争までの実戦成績を基にしての評価だという。いずれにしても国軍・関東軍の信頼度ナンバー ・ワンは、これによって立証できると私は思うのだ。

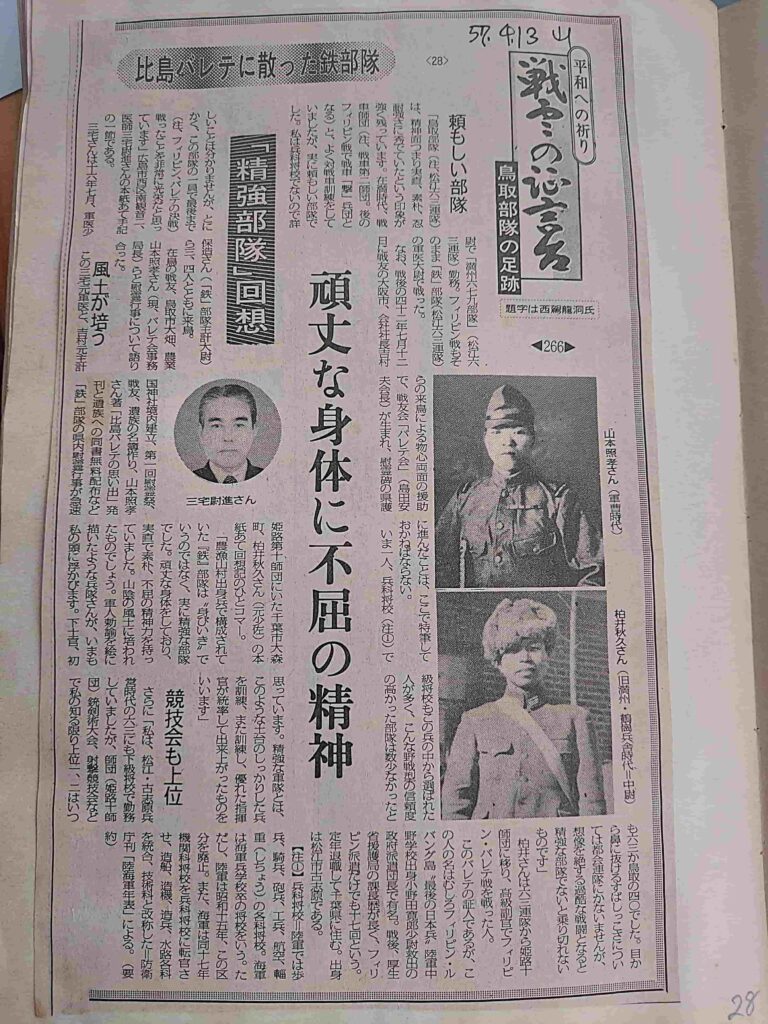

頼もしい野戦部隊

「身びいきで言うのではなく、実に精強な部隊でした。頑丈な身体、実直で素朴、不屈の精神力を持っていました。山陰の風土に培われたものでしょう。軍人勅諭を絵に描いたような兵隊さんが、今も私の頭に浮かびます。下士官、初級将校もこの兵の中から選ばれた人が多く、こんな野戦型の信頼度の高かった部隊は数少かったと思っています。精強な軍隊とは、このような土台のしっかりした兵を訓練し、優れた指揮官が統率して出来上がったものを言います」。

柏井秋久さんが、新聞時代の私に話した六十三の“素顔”だ。柏井さんは六十三出身で後に十師団の高級副官。戦後は厚生省援護局の課長職が長く、政府派遣遺骨収集団の団長で十余回の渡比歴がある。

また、広島市の元軍医三宅尉進さんは「六十三は精神面につまり実直、素朴、忍耐強さに秀でていたという印象が強く残っています。満州では、戦車師団(後に比島でともに戦う戦車の「撃」兵団)とよく対戦車訓練をしていましたが、実に頼もしい部隊でした。私は兵科将校でないので詳しいことは承知しませんが、とにかくこの部隊の一員として最後まで(注、バレテ戦)戦ったことを光栄だと思っています」と話した。こんな部隊や兵団を上級軍の主脳が見逃すはずがない。今、関東軍と言ってもピンとこなかったり、ビンとくれば悪だま“ の代表みたいに見なしたりする。悪い部分、学ぶべきところ、何もかも一緒にして「関東軍は”国賊“だ」と言わんばかりの人は、勉強が足りないと私は思う。

「鉄」動員令で南方出陣

「昭和十九年七月二十四日、第一第十、戦車第二の各師団の大本営直属を発令」と公刊戦史の年表にある。山本照孝さん著の「比島バレテの思い出」は、ここから始まっている。「遂に昭和十九年七月二十四日未明、決戦場突入の大命を拝したのである・・・。」とある。

サイバン守備隊玉砕(七月七日)東条内閣総辞職(七月十八日) と急速に戦局が悪化する。ただ攻撃の米軍、守りの日本軍ともに、次の目標はフィリビンか、台湾か、と迷いしきりのときとなっている。

いずれにしろ「鉄」動員令で南方出陣である。前記した鉄(てつ)部隊時代が始まったのだ。これは、姫路十師団を「鉄」兵団と呼び、司令部は「鉄第五四一〇部隊」松江六十三は「鉄第五四四七部隊」など隷下諸部隊みな「鉄」である。 ここでちょっと横道に逸してみたい。

陸軍戦時編成表 (終戦時)を見ると、 百六十六コの師団 (近衛など含む) に全部「符号」 (秘匿名) が付いている。このほかにも独混旅団などみなそうである。十師団は前記の通り「鉄」だ。国軍の頭号・東京第一師団は「玉、である。京都の第十六師団は 「垣」。大阪の第四師団は「淀」鳥取四十聯隊の属した第二十五師団は 「国」。戦車の第二 は「撃」 といった具合だ。

どのポストの軍人が、どんな基準で名付けたのか何も知らないが、実にうまいと思う。東京の「玉」は皇居の玉垣の「玉」か。京都も同じく玉垣の「垣」か。大阪は淀川の「淀」か。戦車の第二「撃」には撃滅の期待をこめたのか。鳥取四十の属した第二五の「国」は本土防衛(南九州) に当たるためか。これは私の稚拙な推測だ。そこで「鉄」は。編成地は浮かばす、強さが連想される。辞書で「鉄」を「くろがね」 のほうで見ると「鉄の楯=きわめて屈強な護衛などのたとえ」とあった。さらに私は。“くろがね”と読んだら黒潮まで浮かんできて、何となくタイナミックで、暖かさをも思ったりである。フィリピン、台湾、日本列島の太平洋岸、さらに北米西岸へ達する暖流の黒潮だ。どの地名も「鉄」部隊は迪り、たどろうとする。(ただし、米とは対決)

台湾からフィリピンへ

やがて台湾軍隷下部隊となって、ほとんど無防備状態だった台湾の守備へ。(決戦場となるかも知れない無防備の台湾を、六十三を骨幹として守備さす大本営の判断だ。

前記のようにサイバンの次にどこを狙うかは狙う側の米軍が迷っている。当初からマッカーサー将軍(南西太平洋方面軍・陸軍)はフィリビンを狙っている。ニミッツ提督(中部太平洋方面軍・海軍)は戦畧上台湾攻撃を主張。両者譲らず、ついに七月二十八日ルーズベルト大統領がハワイへ出向き「ホノルル作戦会議」を開く。これでフィリピン先攻が決められた、と記録にある。「マッカーサー回想記」に比島奪還の執念の深さが随所にある。もう、この時点では日本軍は弱体化した、比島素通りで東京により近い台湾の攻撃が戦畧上妥当だと主張する海軍を押さえ「フィリピンの解放はアメリカの聖戦」だと、会議決定したという。「ついに十月二十日、米軍約十五万がレイテ島へ押し寄せた。太平洋戦争の“天王山”の幕が切られた。十一月十日に「台湾防衛中の鉄兵団をフィリビン方面(注、レイテ島)に投入」と内定される。(公刊戦史)

同二十日に第十四方面軍(山下比島防衛軍)の戦闘序列に加えられた。この後の海上輸送、戦闘状況は記し切れないが、最悪の条件下で冒頭の THIS DESPERATE STRUGGLE を展開していった。命令は当初、レイテ決戦場入りで、事実先行した姫路の三九は、マニラ到着の後、レイテ斬り込みの準備を終え、乗船待機一時間前に戦况変化で「中止」の命令。結局バターン半島の守備で「鉄」兵団に復帰せず、終戦となった。

日米決戦の天王山に立つ

レイテ行きからルソン行きの変更命令は洋上で受ける。レイテの玉砕確実で、ルソン島で持久戦という戦況変化によるものだ。僚友いま一つの岡山十の輸送船は、ルソン島の北端アパリへ着。上陸と同時に北端防衛中の一〇三師団 (「駿」兵団)の指揮下に入ってしまった。バレテ本陣に復帰してくるのは攻防戦がピークの三月下旬になってからである。

結局、当初兵団長岡本保之中将は隷下の歩兵部隊を松江六十三一コしか持てなかった。ルソン中部西岸のサンフェルナンドに上陸した六三は、兵団長の待つバレテ峠へ急ぎ、広く配陣する。

山下防衛軍(司会官山下奉文大将) は北部カガヤン河谷へこもって永久杭戦を考えた。日本本土上陸を一日でも遅らすための「持久拘束作戦」と呼ばれるもので、このため峠の防御は絶対的(死守)であった。この山下軍の命令と信頼をまさに最後の一兵となるまで果たしたのが六三である。日米決戦の天王山で、まっ正面に立ちはだかり、ついに人柱となった国軍最精強の松江六三。

このあたりにも十分な光は当っていないと私は思う。同じ鳥取の戦史を追うとき、ビルマで戦った兵(つわもの)部隊(中部四十七部隊)はよく語り継がれていて賑やかだ。また、日中戦争までの僚友・鳥取四十は一コ大隊だけ抽出転用され、サイパン島で玉砕するが、直ちに補強完全部隊とされ、満州から二十年春(「国」動員発令三月十六日)宮崎県へ帰り、山中で終戦を迎えた。無傷である。

ここでも松江六十三の薄幸が思われ、いよいよ供養の心が湧くのだ。

「後に続くを信ず」特攻兵士が託すものー1

遺族

父が所属していた撃兵団のマニラ会が恒例としている佐賀の誕生院での慰霊祭に、平成十四年九月六日参列、これが目的の旅であった。入院している従弟を見舞えるように、娘の手配した切符は、博多を振り出しの九州入りであった。

続いて熊本在住の友人に逢う為に上熊本へ向かう車中、何となくであった知覧へ気が逸ってきた。だがそれを押さえ込む力も働き、知覧ではなく、かつて夫が居た江田島に寄ることにしようか、等と迷いもする。

駅へ早くから来て待っていたという友に迎えられ、案内された立派な熊本城を見上げた時、角砂糖のように切り揃え、積み重ねられた石垣に心が貼り付いた。石を切る人、運ぶ人、積み上げる人、築城に采配を振る人、これらの人々の姿が目に浮かび、長い期間の地道な努力とその貴さを思う。お陰で迷いは消えた。

友人の「心に浮かんだことは実行した方が良い」 このひと言が嬉しかった。互いに幼い日の思い出や、 六十五年の来し方を語り、次の課題は子供の自覚の問題で共鳴するのだった。過分にもてなされた私は、知覧へ行って、特攻兵士から託されたところをしつかり受け取って来るように、と云われている気がした。今回は何故知覧なのかと思いつつ。別れ際、例え五十七年経っていても、友は零戦に乗った兵士を見送るように手を振る。必ずこの期待に応えねばと、そんな気持ちになって、私も見えなくなるまで手を振った。

西鹿児島からバスで知覧へ。末広旅館に一泊、翌朝頭をスッキリさせたくて美容院へ入る。美容師のぶさんの戦時下体験は、逗留してもっと聞きたかった。セットを済ませ、頂いた本 "知覧” と可愛い押花絵のお礼を述べて、すぐ先にある特攻の母、鳥浜トメ資料館を訪ねた。トメさんが祈りを込めたと言われる富屋旅館の観音様にも参らせて頂く。

特攻兵士の為に「皆のお母さんになりたかった。」と言い、 「散っていった若者達を忘れてはならないー 。」と語り続けたトメさんに、親として飛び立つ我が子への心情を思い、心打たれたのである。

そして、五十七年の平和は、誰に護られているのかを考えるのだった。止どめを刺した特攻兵士をはじめ、多くの英霊が人柱となって護り、心有る生還者やトメさんのような方々が、供養し続けたお陰の平和だと思った。これからは国民こぞっての意識に掛かっていると痛感するのである。

小さな国土であっても、国難とあらば世界を相手に戦い、終盤特攻兵士やひめゆり部隊をもって、敵を震え上がらせたと言う。又敗戦と同時に、無心の天皇陛下の御決裁で、潔く鉾を収めた国民性は、アジア諸国から称賛を浴びたという。この精神力をもって戦後は経済復興に全力投球し、国際援助が出来るほどの大国となった。やり遂げたのである。この自国を誇りとし、人格を育て研き、国の内外に必要とされる人材をもって、国力とするそれこそが次に成すべきことだと、しみじみと考える旅となったのである。

大事なことは逆境にあっても、明るく努力する子供を評価し、親孝行を表彰した昔の学校教育を蘇らせ、親を思い子を案じる様に、博愛を貫くことである。今さらながら、母が私の初産の時手伝っての帰り際「大切に育てなさいね。」と繰り返し言ったことを思い出す。「あたり前じゃない。」と単純に応えた。だが日本の次の課題はこれに尽きる。愛するものを守る為に、七生報国を誓って散ったその命を敬い、私達はどの様に応えれば良いのだろうか。命を賭けて戦った兵士の事を、命がけで語り継いでいるのだろうか。戦後の子供達は、七生報国の為に生まれ変わってきた兵士なのだ。大切に育てること、特攻兵士の「後に続くを信ずー。」に応えるのはこれだ!と思った。

確認をとるように急ぎ資料館から持ち帰ったパンフレットに目をやると、兵士の笑顔が動いた。私は兵士一人ひとりの笑顔を見て、泣けて仕方がなかったのである。海に守られ自然に恵まれたこの島に、世界中から集まった人類が、「和をもって貴しと為す。」を知恵とした民族なのだ。綿津見(海神)の声が聞こえる。土地を耕し分かち合う貴きをもって、子供を育てよ! 徳を積む大和魂を誇りとせよ! 戦うなら自然と戦え! と、私は日本の将来に向けて、あるべき姿を知るために知覧へ招かれた気がする。

帰宅後九月二十三日、世田谷特攻観音の慰霊祭へ思いがけなく参列できた。そこでパンフレットに載っている子犬を抱いた少年兵士と同期だった方に、お話を伺えたことは誠に有難い縁となったのである。父に導かれたと思えてならない。

知覧にて 特攻兵士が託すものー2

遺族

平成十四年十月二十三日、 羽田を発つ時は灰色の雲に覆われていた空が、 ここ鹿児島空港では快晴だった。私は高速バスで知覧へ向かった。知覧は薩摩半島の南端に位置し、江戸時代は島津公の城下町の一つであった。 当時の武家屋敷は今も大切に保存されていて、 街並みの美しい歴史と文化が豊かに残された土地である。大東亜戦争末期は、 陸軍特別攻撃隊の航空基地本部として、多くの特攻兵上が沖縄へ向けて飛び立った場所であった。

終点に着くと、そのままバスを乗り継いで丘の上にある特攻平和会館へ行った。 平日の午後、 人影疎な観光地を想像していたが、大型バスが何台も横付けされ、学生や老人会、家族連れなどで、たいへんな賑わいであった。少し圧倒され、すぐには平和会館に入れず、奥にある特攻観音堂へ先に足を運んだ。ここには、夢違い観音像が、特攻観音として祀られている。こちらも、献花や線香が絶えず人々が手を合わせていた。

思えば、遠くに来たものだ。きっかけは、九月に知覧へ参詣した母からの勧めであった。私は殊更に戦争中の話を聞いて育ったのではない。先祖や英霊の供養を真面目に勤めてきた母のうしろ姿を見て、自然に大切なことだと思うようになった。気がつくと後に続いていたのである。私も、観音堂での参拝を済ませて平和会館へ入った。

館内は、特攻兵士の血書や出撃前の寄せ書を見ているうちに閑散としてきた。第一コーナーの正面には、実物の戦闘機「飛燕」が展示されている。二五〇キロの爆弾と、同量の燃料をかかえて行くのだから、軽装備といっても見上げるほどである。知覧から沖縄まで、航空距離六五〇キロ、航空時間二時間。目指す海域に結集した敵艦隊の中に、撃沈すべき船艦を発見すれば、機首を三〇度から四〇度の角度に傾け、最高速度で急降下するそうだ。このとき、決して眼を閉じるなと指導されている。全速力で急降下すれば、機体に浮力が生じて一直線にぶつかることができない。浮き上がろうとする機体を押さえに押さえて、眼前の艦を凝視し、 一気に突入する。この方法が最大の攻撃成果を出すことになる、と図解と共に戦闘方法が記されていた。

ある特攻兵士が家族に書き送った遺書の中で、「母さん、私の骨も肉も、何も残らないのですよ。」と言っている。淡々と書かれている文章が胸を締めつけて、溢れる涙を止めることはできなかった。その日の数時間で館内を見終えるはずはなく、 次の日も終日、 兵士たちの遺影や遺書を読みながら過ごした。まぶしいほどに明るい兵士たちの笑顔が瞼に焼きついた。 故郷で待つ父母や、兄弟姉妹、妻子への、愛惜の情は行間からほとばしり出ている。悲壮な決意には言葉もない。しかし、誰の遺書も澄んだ明るさで締め括られていた。

「ほがらか隊」 と呼ばれた少年飛行兵の部隊があった。 少年兵の笑顔が心からのものであることは、出撃の朝の最期の写真に表れている。「今」を生きたその姿に、厳かなるものを感じて、神となった兵士たちに私は手を合わせていた。

知覧を去る日、もう一度、特攻観音に参詣するため、 まだ明けやらぬ空を見上げながら一人 丘の上を目指して歩いて行った。 参道に入ると、 道路の両脇に灯籠が建っている。 これは、 観音堂に至るまで、 一〇三六基建立される予定だそうだ。それは飛び立って征った兵士の数である。ちょうど町の婦人たちが献花用の菊を盛り、きれいに掃除を済ませていた。私は、観音堂と鎮魂社に、それぞれ菊を供え、線香を立てた。 明るく静かな朝であった。

この三日間、万感の思いを込めて観音経をあげた。一語一句を刻み込むように声明した。それが、私から余計なものを剥ぎ取り、澄んだ感性となったのであろうか。顔を上げると、整然と並んだ幾十基もの灯籠が、今まさに出撃するために整列している兵士たちのように見えた。そこに朝陽が射し込み、灯籠がキラキラと輝き出して、 一瞬、全員が敬礼したように感じた。そうか、 こんな日の朝、すべてを超越して飛び立って征ったのか。そのときまでに、苦しみ、恐れ、もがき抜いて、永遠の生命を掴んだのだ。知覧を訪れる人が絶えないのは、兵士たちの潔さに、私たちもまた浄化されるからだと、分かった。最高の笑顔を残して出撃した英霊から、私たちは厳粛なる恩寵をいただいて生きているのだ。

知覧への旅は、特攻兵士の尊さに、気づかせてもらえた観音巡礼となったのである。四〇代を迎えて一年目の秋のことであった。

2.その他

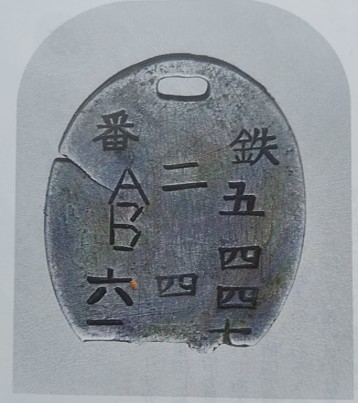

バレテ峠より発見された認識票

鳥取県護国神社入口 比島戦没者慰霊碑下に奉納

平成六年四月下旬、北九州市門司区清滝 添田氏より事務局に去る四月十七日、比島慰霊巡拝の際、バレテ峠レストランに立寄りし際、店の主人が地獄谷附近で発掘した遺骨並びに認識票を保管して居るとの話があり、同店で同行の僧侶の供養後之を譲り受け帰国。

遺骨は厚生省に連絡引渡し、認識票写真(掲載)を同封、所持者が判明すればご遺族に渡して頂きたいとの来信があり、早速、厚生省に調査方を依頼致しましたが、厚生省に於ても一切不明との連絡を受けましたので、添田氏に「認識票所持者を厚生省で調査致しましたが一切不明にて、当会としては鳥取県護国神社にある比島戦没者慰霊碑下に奉納するのが最善の方策ではないかと考えられる」旨連絡致しましたところ、添田氏も諒承され、認識票の送付を受け、同年九月四日坂口、住谷氏の協力を受け、慰霊碑下に奉納いたしました。

フィリピン山野の至るところに、今も名もなき日本人戦没者たちが眠っている。

米国より戦利品の写真、遺族に返したい

日本経済新聞大阪本社社会部記者より、昨年八月掲載の写真について依頼がありました。写真三枚は米国の在郷軍人会に所属するゴッドフレイ氏(米二十五師団でルソン戦に従軍)から、酉宮市の戦史研究家に送られて来た写真約二十枚の一部でバレテ、サラクサク戦で戦死した日本兵が所持していたとの事ですが、人手経緯など詳しい事肩は分かりません。

記者は最後迄肌身離さず持っていた肉親の写真だけに、遺族に返してあげたいということで、新聞に掲載して捜す方法もあるが 全国版に掲載するのは難しく、地方版では関係者の目に触れる可能性は少なく、当会の会報に掲載依頼がありました。心当たりの方がありましたら事務局に御一報下さい。

大場 薫様からの手紙ーサンタフェ町へ移住し、地域活動中

フィリピンルソン島サンタフェ町の大場 薫です。

このたびは大変大変お世話になりました。ありがとうございます。サンタフェのバレテの森の再生に真心からの浄財を寄せていただきました。本当に本当にありがとうございます。

いろいろとこれまでにありましたが、 とてもとてもいいかたちで話がまとまったかと思っています。バレテ会の皆様の真心が通じたのは確かだと思います。今後バディリヤ町長を中心として、バレテ峠周辺の整備が進んでいくことと思います。植林も更に進められることでしよう。

サンタフェ町として、公園として整備していくことが約束(?) されたことがすばらしいと私はとてもとてもうれしく思うのです。そして、私の突然のお願いながら、公園の名称を平和公園としていただけることになりました。本当に本当にありがとうございます。来年の2012年においでの時は、整備(公園づくり)がどこまで、進んでいるか、とても楽しみです。楽しみであるとともに心配でもあります。2012年においでのときは、ぜひとも私どもの小さな小学校である、グりグチスクールに児童と一緒に平和の木を記念植樹していただければとも考えています。私どもの学校では、イゴロット族の子どもが学んでいます。毎月一回、森づくりの為の作業もしています。2010年3月・4月の夏休みには、木の種を集めてきて苗木づくりもしました。私どもの学校は"森の学校”でもあるのです。

鳥取といいますと、鳥取砂丘二十世紀梨、大山等々有名ですね。私は山登りが好きです。大山にも2回登りました。登って下りて飲んだビールのおいしさ忘れがたいものとなっています。鳥取環境大学っていうのがありますね。この大学の学生さん2人がサンタフェ町においでになったのは、2005年の10月だったかと思います。私どもの植林の状況を見て帰られました。また、バレテ峠にも行きました。そして、マリコにも行きました。記念植樹として、ナラとマホガニーを植えて帰られました。その木は今はもう5m以上に伸びています。木を見るたびに、この二人の学生さんを思い出します。

毎年のサンタフェ町の学校への教材のプレゼント、ありがとうございます。教科書、教室、先生等々何もかも不足しているのがフィリビンの学校の状況です。しかし工夫によって乗り越えられる面もあるかと思っています。

2011年(今年)、3月3日サンタフ=町でトライシクルのドライバーをしているアルセニオさんと知り合いになりました。アルセニオきんは、 今年で73歳です。バレテ峠に、島取バレテ会の慰霊碑を造る時、石垣づくりの仕事をしたんだ、とも話してくれました。もっともっと詳しい話を聞きたいと思っています。バレテ会の皆様のますますのご健康、ご活躍、 お祈り致します。

2011年3月8日