1.バレテ峠の戦いの概要

バレテ峠の死闘を物語るバレテの木

「バレテ峠」の地名の由来は、バレテの木が数多くあったからという。

バレテの木は、フィリピンでは「神の木」ともいわれ、たくさんの気根が垂れ下がる巨大な樹木。激戦でバレテの木は失われ、峠の中腹に1本だけ残ったという。まさに死闘を物語る。

目次

下の目次をクリックすると、目的位置までジャンプできます。

・フィリピンの歴史

・大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦

・比島戦を顧みてーフィリピン戦とは何かを考える(№28)

・『あゝもンテンルパの夜は更けて』

・死斗日誌抄(バレテ峠の戦いの行動記録)

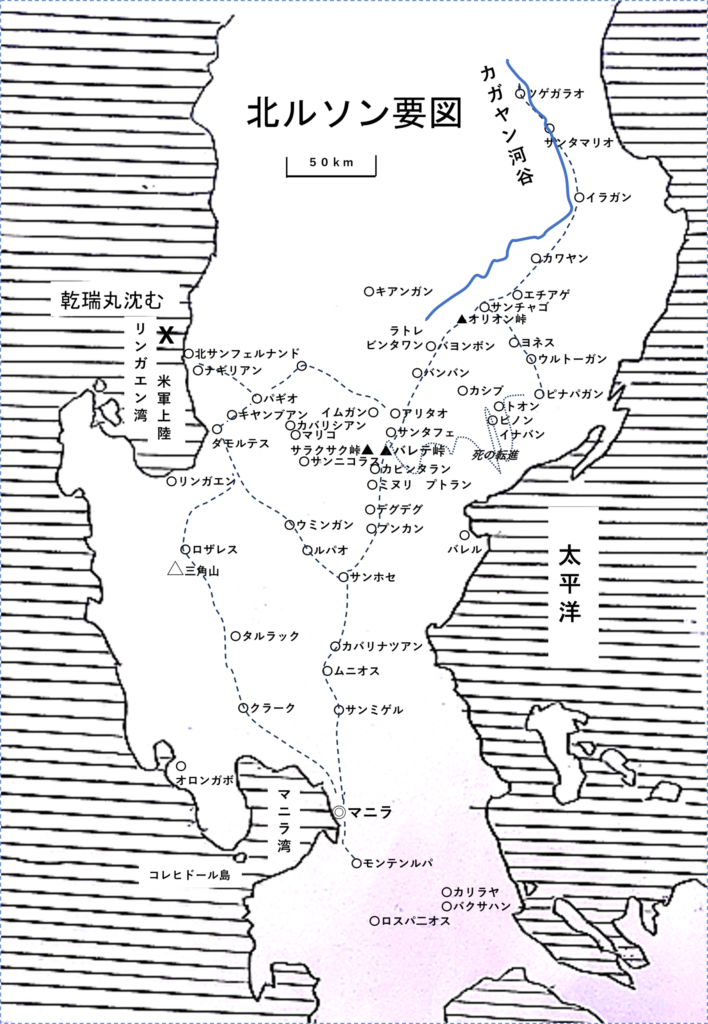

・北部ルソン島要図(地図)

フィリピンの歴史

南シナ海と太平洋にはさまれた、7,100あまりの島々からなる。人口は1億1500万人(2023年)、首都マニラ。

タガログ語をはじめ、多数の言語を使う部族に分かれて漁労中心の生活を送っていた中、1521年、スペイン艦隊を率いたマゼラン船隊が世界周航の途次この島を発見。1520年代にメキシコがスぺインの植民地となったが、1564年にメキシコから出向したミゲール・ロペス・デ・レガスピとその一隊は、マリアナ諸島を経て1569年にルソン島に到着、これを征服して初代の総督となり、原住民首長と友好関係を結び、征服を周辺の島々にも拡大、1571年には首都マニラ市を建設した。

征服者は、時のスペイン国王フィリップ二世の名に因み、この群島をフィリピーナスと呼んだ。スペイン人の到着はフィリピン史にとって大きな意義を持つ。スペインによる植民地支配は19世紀末まで続き、イスラム教徒の侵入は阻止され、スペイン人によって様々な修道会(教会)による住民の教化が行われ、この新しいカトリック信仰を通して西ヨーロッパ文化が根を下ろしていった。バレテ会慰霊巡拝行の道筋でも、サンホセ、サンタフェ、サンニコラスなどスペイン風の地名が多く、教会の威容とその美しさに驚く。

19世紀後半に独立運動が開始され、1898年のアメリカ=スペイン戦争時に独立宣言を行うが、同戦争後スペインからグアム島とともにフィリピン諸島を譲り受けたアメリカは独立を認めなかった。第二次世界大戦の勃発後の1942年、日本軍はフィリピンを占領し軍政を布いた。その後、レイテ島、ルソン島、ミンダナオ島などで日本軍と米軍およびフィリピンゲリラ間で激烈な死闘が行われ、ルソン島バレテ峠が日米の最後の決戦となった。大戦後の1946年7月、アメリカはフィリピンの完全独立を認めた。

なお、日本とフィリピン(ルソン)との交流は江戸時代以前から始まり、家康の時代には友好国となり、日本の朱印船が往来し、マニラ日本人町の人口は三千を超えていたという。付近には日本人の子孫だという伝説も多いという。明治になって、マニラ麻の栽培など、続々と邦人の在留が増え、戦前のフィリピン在住の日本人は2万7千人であったと記録される。先の大戦は日比両国にとって遺憾な事実ではあるものの、日比のつながりは深い。

大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦

昭和16年(1941)12月8日、日本軍は、アメリカの海軍基地があるハワイの真珠湾やイギリスの植民地のマレー半島を奇襲攻撃し。以降、当時のアメリカの植民地であったフィリピンやグアムなどを含む、アジアと太平洋の広大な範囲を勢力圏に収めていく。

昭和16年(1941年)、大東亜戦争勃発と同時に、日本軍は南方作戦の一環としてフィリピン攻略戦を実施した。フィリピン諸島は日本と南方資源地帯の中間に位置し、ここが米軍植民地として抑えられたままだと南方との海上輸送ができないからであった。

ルソン島北端のアパリなどに上陸した日本軍は、翌年1月にマニラを、4月にバターン半島を占領した。5月にコレヒドール島に立てこもる米比軍が降伏を申し入れ、翌日には全在比米軍が降伏した。この際、敵将マッカーサーは、米軍10万人を残しオーストラリアへ脱出し、敵前逃亡として軍歴に傷をつけたとされる。

バターン半島の米比軍が降伏したとき、約7万6千人が捕虜となり、日本軍は捕虜を後方のオドンネル基地に移送した。当初は、30kmを行軍、50kmをトラック輸送する計画であったが、捕虜の数が予想以上に多く、またトラックの必要数が確保できず、半数以上の捕虜が全行程を徒歩で移動することになった。日本軍では1日数10kmの行軍は特に珍しいものではなかったが、食料が尽きマラリアが蔓延していた米比兵の体力は極端に低下しており、行軍の際に1万人あまりが命を落とした。これは後にアメリカで『Bataan Death March(バターン死の行進)』と呼ばれ、アメリカ国内での反日感情を煽る宣伝材料とされた。

昭和19年(1944)年6月、マリアナ沖海戦(ミッドウェー海戦)は日本の敗北に終わり、7月9日にはサイパン島を失陥してマリアナ諸島の喪失も確実なものとなった。

10月、フィリピン奪還を狙うマッカーサー率いる米軍はレイテ島沖へ700隻の艦船を投入し、レイテ島に上陸を開始した。日本海軍は米輸送船団を攻撃すべく戦艦「武蔵」をはじめとする大艦隊を送ったが、米艦隊の戦力は強力であり、「レイテ沖海戦」で「武蔵」を含む多数の主力艦艇が撃沈され、日本海軍は事実上壊滅した。制海権を取られたままレイテ島を決戦場に選んだ日本陸軍は、輸送・補給もままならず多くの戦力を失った。米軍は、2か月で日本軍8万人をせん滅し、このレイテを拠点に北のルソン、南のミンダナオ攻略を進めていく。フィリピンを完全に失うことは、日本本土への攻撃を容易に許すことになる。日本軍は、戦力を「尚武」「振武」「建武」の3集団にわけて防衛態勢に入った。

昭和20年(1945)1月9日、連合軍は、3日間以上の激しい事前砲爆撃に続いて、ルソン島リンガエン湾に上陸を開始した。「建武」3万人は、リンガエン湾南方のクラーク地区にある13の飛行場群を防衛し、連合軍による飛行場利用をできる限り遅滞させることを目標とした。米軍は猛攻でこれを制圧し、主力部隊はそのまま首都マニラへ突入した。その後のクラーク地区は、激しい空襲と戦車火力で陣地付近の森林は焼け野原となり、日本軍は壊滅した。

「振武」が迎え撃つマニラでは、1か月間の激しい市街戦が行われ、このときの死者は日本軍約1万2千人のほか、市街地中心部は廃墟と化し、10万人以上のマニラ市民が巻き添えとなった。2月、マニラは陥落した。その後も、「振武」は各地で終戦までゲリラ抗戦を続けるが、初期兵力約10万5千名のうち、終戦直後に米軍施設に収容された者は約1万3千名とされる。戦死6万名、マラリヤや飢餓などによる戦病死1万5千名、行方不明1万3千名などである。

一方、日本軍主力「尚武」は、ルソン島北部山地における防衛戦を展開した。司令官の山下大将は、艦砲射撃を多用する米軍相手では、水際より艦砲砲弾が届かない山岳戦が望ましいと、敵をルソン島に一日でも長く可能な限り引き付け、持久戦によって「本土への直接進攻を遅らせる」方針を決断していたのである。

公刊戦史によると、「広ク北部ルソン(カガヤン河谷)ノ要域ヲ確保シ自活自戦永久抗戦態勢ヲ整エツツ敵軍主力ヲ牽制拘束シ其ノ戦力ノ減耗ヲ策ス。此ノ間好機ヲ捕捉シ主力ヲ以テ果敢ナル攻勢ヲ決行シ敵戦力ノ撃破二努ム」―山下軍参謀部(案)十九年十二月二十日。

比島ルソン島は、カラバリヨ山系によって南北に画されている。中部ルソン平野から北部ルソンのカガヤン河谷に通ずる唯一の自動車道が国道5号線であり、このカラバリヨ山系を越える最高地点が「バレテ峠」である。こここそ、日米の両軍が百日の凄絶な攻防の死闘を繰り広げた戦場である。

カガヤン河谷は、食糧を多方面に移出する豊穣な米生産地である。日本軍は、このカガヤン河谷を内懐とし、ここに自活自戦永久抗戦の根拠地を構築しようとしたのである。そのためには、その南に位置する天嶮の要害バレテ峠及びサラクサク峠で堅固に守備し、南から迫る米軍をそこで食い止めることが不可欠であった。

峠の守備は第十師団(鉄兵団)及びその同配属部隊が担った。そして、その主軸が鳥取、島根県人などで構成される歩兵第六十三聯隊であった。

昭和19年(1944)7月25日、「鉄」動員下令なるものが師団司令部に届き、当時、北満でソ連国境の警備にあった六十三連隊も「鉄五四四七部隊」として臨時編成され、4千5百人中より2千3百20人が鉄部隊に編入された。六十三連隊主力は9月3日釜山を出港、門司、台湾基隆、高尾を経て比島ルソン島へと向かった。

昭和19年12月23日、ルソン島サンフェルナンド港に着き下船命令で上陸作業の始まった頃、僚船乾瑞丸が魚雷4本を受けて港外5マイルの沖合で轟沈、この日、乾瑞丸に乗船していた第三大隊660名の中で290名が海没・戦死したほか膨大な兵器弾薬糧秣を失った。更に、夜を徹して揚陸作業を行った山積みの物資も、敵の艦砲射撃と空爆で一度に吹き飛んでしまった。鉄部隊は上陸第一歩から追いつめられていたのである。

上陸後、空襲をのがれて夜行軍を続け、1月中旬、海抜千数百メートル千古の謎を秘めた密林のバレテ峠に到着、直ちに陣地構築を始めた。ハレテ峠までの道は、デグデク河の谷に沿って南麓のサンホセから50キロのつづら折りの山道であり、嶮しい山々が両翼に聳えている。そこは、日光が地面に届かぬジャングル地帯であって、マラリヤ蚊と高熱を出させるヒルに苦しみながら砲兵陣地、対戦車、対歩兵の障害陣地を構築、狭い谷と険しい山を利用して長期抗戦の態制を整えていった。

しかし、国道5号線に沿って北上する米軍によって、最前線のウミンガンやプンカン、次いでデグ デグ、ミヌリの玉砕が続き、3月には妙高山・妙義山・金剛山・キリ・カシ・ヤナギ陣地等と山岳地帯の激闘へ移っていく。米軍による威力偵察も始まり、B29をはじめとする敵機の間断なき銃撃に対し、兵団は一発の応射も許されず、毎日敵機が頭上に乱舞するのを切歯扼腕しつつ眺めているだけであった。米・比軍の地上砲火は、鉄兵団の一発に対して十倍以上、ところによって千倍、しかも火啗放射器及び黄燐弾は山容まで変えていった。この間に日本軍機は一機も飛来せず、米・比軍は日本軍が戦車の進入は不可能と見ていた如何なるジャングル、如何なる急峻な山頂迄も「ブルトーザ」をもって道路を構築し、1日に100メートルから200メートル前進。前進陣地の攻撃は観測機をもって周辺を捜索し、陣地らしいものを発見すると、後方の砲兵陣地より砲弾の雨を降らせ、守兵のいないことを確認した後、戦車を中心にした歩兵部隊が初めて攻撃した。

5月30日、遂に峠は米軍に占領され、6月1日、日本軍残存部隊は退却を開始した。実質的全滅であった。こうして日本軍残存兵力は、6月から終戦を迎えるまでの期間、北へ北へ、カガヤン河上流地域を「ピナバガン」 に向けて雨季を迎える密林を転々とすることになったのである。「死の転進」である。ドシャ降りの豪雨が落ちゆく兵の全身を容赦なくたたく。飢餓、極限の疲労と絶望、マラリヤなどで兵は次々に倒れ、密林の枯骨となっていった。

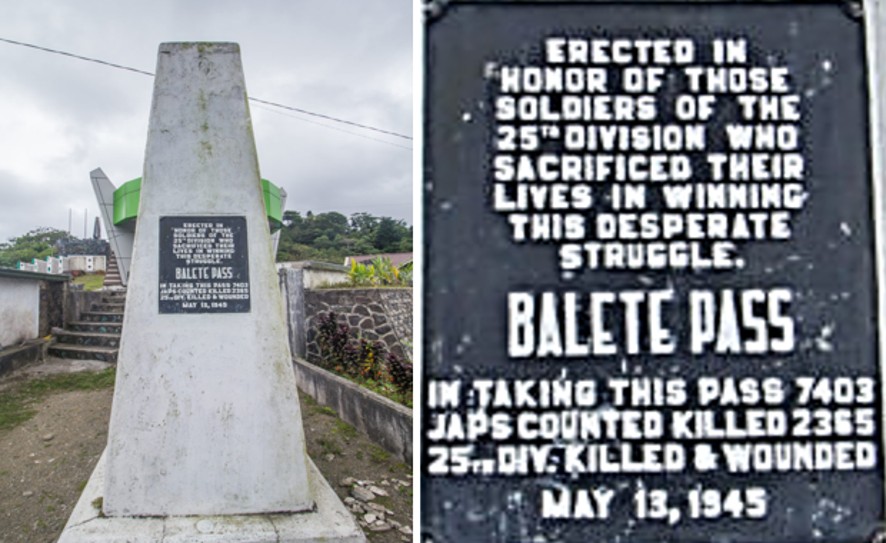

マッカーサー戦記は、バレテの激闘を「ここは、アメリカ史上最も野蛮に激烈に戦った戦の一つであり、アメリカ軍にとってこれほど補給上の困難が大きかった地形はなく、これほど天然自然に難攻不落の利を敵に与えた地形もなかった・・・」と回顧している。また、バレテ峠の頂上に立つダルトン記念碑は、バレテ戦で戦死した米軍ダルトン将軍を悼むものである。

碑に刻まれた「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる戦い=直訳)は、この戦いが米軍にとっても、いかに凄惨・困難なものであったを物語る。

終戦の4日後、8月19日に山下大将は停戦命令を受容した。しかし分散した各部隊への連絡は困難で、半年かけてようやく全軍が降伏した。降伏までに日本軍は20万人が戦死あるいは戦病死した。バレテ峠やサラクサク峠の戦いの後は、そのほとんどがマラリア・赤痢などの病死、餓死、ゲリラ等の抵抗勢力の襲撃によるものとされる。フィリピン防衛戦では、大東亜戦争の戦線の中で最も多い33万6千人の日本軍将兵が戦病死している。日本とフィリピンのあまりにも深重なる関係を思い知る。鉄兵団は、配属部隊を含み総員2Ⅰ,727名、生還者3,001、六十三聯隊は満州を出発したと時の兵力は2千3百20人、生還者は、わずかに90名にすぎなかった。

比島戦を顧みて ー フィリピン戦とは何かを考える

金丸利孝 元一四方面軍参謀部情報課 「惨烈の比島戦」抜粋 ルソン山中会会報より転載

先の大東亜戦において、 フィリビンの第十四方面軍は、レイテ島に始まった十一ヶ月に及ぶ悲惨な戦いの末、殆ど壊減状態で、八月十五日の終戦を迎えた。もともと大東亜戦争の天王山と目されていた比島方面決戦=捷一号作戦Ⅱでは、「地上決戦はルソン島に限定して行う」という基本方針が確定されていた。

ところが、敵がレイテ島に来攻するや、大本営、南方総軍は、山下大将の強硬な反対を押し切って、ルソン島決戦方針を急遽レイテ島決戦に変更した。その理由は一に、昭和十九年十月十二日に始まった「台湾沖航空戦」における海軍の誇大戦果発表にあった。即ち海軍が発表したその戦果というのは、次の通りであった。

大本営発表 (十月十六日一五〇〇)

台湾沖航空戦の戦果次の通り

轟撃沈 空母十、戦艦二、巡洋艦三、駆逐艦一

撃破 空母三、戦艦一、巡洋艦四、艦種不祥四、更に撃沈破五と追加戦果が発表された。

この戦果が真実とすれば、米空母は全滅という正に驚嘆すべき大戦果であった。然し事実は、空母の損害は一隻もなく、巡洋艦二隻を大破したというのみであった。

その後、海軍もこの戦果に疑念を持ち検討に入ったが、その疑念も、誤報についても、国民に対し訂正しなかったのは勿論、大本営陸軍部にさえ通報しなかった。

この結果、海軍部の大戦果を信じた陸軍部は、愈々敵情判断を誤り、敵空母が全減した今こそ、 レイテに来攻した敵に痛撃を与え、一挙に戦勢を決する好機と誤断し、急遽ルソン決戦方針をレイテ決戦に変更した。この方針変更については、山下大将以下方面軍首脳部は極力反対したが、最後には命令として強行されることとなった。このような経過で、無理なレイテ戦が強行され、徒らに八万の将兵の命が、 レイテの山野で失われるという結果を招いた。もしこのような誤報がなかったならば、 レイテにおいてあれ程の犠牲者を出さずに済んだであろうと想えば、残念というより、憤りさえ覚える。

レイテに始まった凄惨な戦いは逐次比島全島に繰り広げられる事となった。しかし、いつの時代でも、またどのような戦争でも、戦争による最も大きな犠牲者は、その地域の罪もない住民であるということは比島でも例外ではなかった。当時フィリピン国民の間では既に「スペインは宗教をもたらし、アメリカは学校を建て日本は何も与えていない」と云われていた。与えるどころか、食糧をはじめ必要物資の補給がなかった日本軍は、軍票をもってそれらを現地調達したのでフィリピンの経済は混乱した。更に米軍上陸後、山中に包囲されてしまった日本軍は、山岳原住民や米や畑の藷までも奪う結果となった。

このようにして、殆ど総てのフィリピン人は、次第に反・坑日に転じて米軍に協力し、激しいゲリラ活動やスパイ活動を展開した。この為日本軍は、優勢な米軍との戦いの他に更に一七〇〇万人のフィリピン国民をも敵として戦わねばならなかった。このように全住民を敵にした激しい反日坑日の下での戦いは、ビルマやインドネシア等他の戦地とは異なる比島戦の大きな特色であったと言えよう。

このようにして日本軍の動静は、フィリピン人によって米軍側に通報されて筒抜けとなり、これによって日本軍の作戦がどれ程阻害され、また将兵の命が失われたか計り知れない。レイテ戦だけでも、八千人の将兵が、ゲリラや住民の犠牲になったという。この為、これらのゲリラやスパイに対抗する為に憲兵等によって厳しい摘発が行われ、フィリピン人は日本に対する反感を益々増幅させるという悪循環が繰り返された。

しかし何れにしても、日米戦に関係のなかった一般フィリピン国民をも戦火の中に巻き込み、多くの犠牲者を出し、また計り知れない戦禍をフィリピン国民に与えたことは、真に申し訳ないことで、これは少々の経済的支援などでは償いきれるものではないであろう。

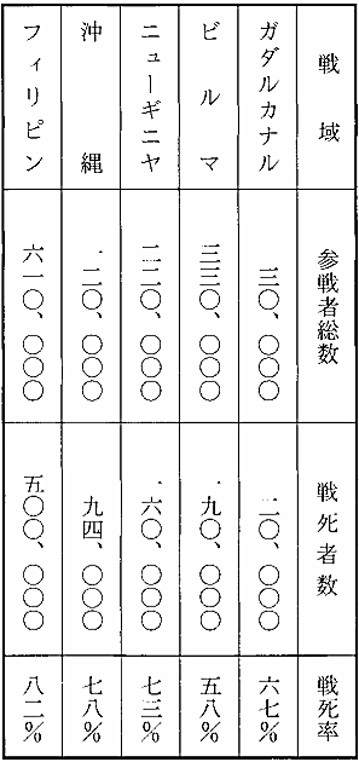

一方日本軍においても、比島において五十万人という多くの尊い命が失われた。これを大東亜戦争の中で、最悪の激戦地として一般によく知られている戦域の数字と比較すると別表の通りである。

この数字を見てもよく分かるように、戦死者の総数においても、また戦死の率においても、フィリピンのそれが最も厳しく、如何に比島の戦いが激しく、また悲惨であったかということを、この数字から窺い知ることが出来よう。

兵器、爆薬、軍需物資は勿論、肝心の食料、医薬品まで枯渇した過酷な戦いの中で、山下大将が最も恐れたことは、フィリピンの日本軍が米軍に無視され、 ラバウルのように、ただ自活するだけの遊軍化することであった。

この為フィリピンの第一四方面軍は、祖国に直接戦火が及ぶことを深憂しつつ、勝利については一縷の望みさえない中で、持久戦を企図し、時には攻勢に出て、一日でも長くアメリカ軍をフィリビンに拘束し、その本土進行を遅滞せしめ、その間に本土防衛準備の進捗することを希求し、祖国防衛の捨て石となることを使命として、悲惨な状況のもと、よくその苦難に耐え戦い続けた。

このようにして、 ルソン島だけでも、 アメリカ軍六ヶ師団以上の兵力を、八ヶ月にわたり拘束した。 フィリピンの日本軍将兵が、山下大将の意図に従い、苦難に耐えてよくその使命を達成したことは、 アメリカ軍の戦史も之を認め、賞揚している。

一方敵のマッカサー司令官は、 昭和二十年五月三十一日、早くも九州進攻作戦(オリンピック作戦) と、関東進攻作戦(コロネット作戦) の両上陸作戦の準備を下令していた。その兵力としては、九州に十四個師団と一戦闘団を決定していたが、 これらの師団は当時我が第一四方面軍と、 フィリピンにおいて交戦中の師団で、第一四方面軍を壊馘し次第、直ちに宮崎、鹿児島方面に上陸する予定であった。

若し、第一四方面軍が玉砕戦法をとり、早期に全滅していたならば、アメリカ軍は予定より早く一斉に九州に上陸し、その結果は沖縄の例を見るまでもなく、本土は凄惨な戦場と化し、将兵は勿論、一般住民まで更に想像を絶する犠牲と惨禍を蒙っていたてあろう。

フィリビンにおける日本軍将兵の苦闘は、筆舌に尽くし難い程、悲惨を極めたものであった。それだけに生じた戦死者は、五十万の多きに達し、しかも結果は全滅に等しい惨敗に終った。その為に、比島戦を或いは無駄な空しい抗戦であったと言う人がいるかも知れない。結果だけを見れば、 それは真実であろう。然し比島の将兵は、 山下大将の意図に従い、安易な玉砕に走ることなく、玉砕よりも苦しい持久拘束作戦に徹し、祖国を護る防波堤として、最後までよく敢闘した。これによって本土はアメリカ軍の蹂躙を免れ、八月十五日の終戦を迎えることが出来たと言うことが出来よう。アメリカの戦史も、「どのような見地からも、尚武集団は、山下大将が希求した米軍拘束の使命を完全に果たした」とこれを認めている。

この点から考えても、比島軍将兵の戦いは決して無駄ではなかったと、声を大にして言いたい。若しそうでなかったならば、過酷な戦場に立って、祖国や肉親同胞を守る為と信じ、命令のままにその任務に殉じ、敵弾に、病に、あるいは飢餓に斃れ息絶えていった五十万の戦友の霊を、何と言って慰めることが出来ようか。

さきの大東亜戦争を、侵略戦争と簡単に決めつけることは容易であろう。しかし、祖国を護る為と一途に信じ、かけがえのない一命を捧げた数百万の人身の忠誠心までも否定することは出来ないし、またその犠牲の上に今日の日本の平和と繁栄があること忘れてはならないと思う。然し、その散華はあまりにも大きなそうして痛ましい犠牲であった。

戦争とは、どのような戦いであっても、敵味方双方共に多くの尊い命が失われ、親は子を失って泣き、子は亡き親を想って涙しなければならない。然し、国家間の利害や民族、人種、宗教等の対立から、世界の至る所で今なお依然として戦いが行われ、硝煙の絶ゆることがない。世界平和が訪れるのは、果たして何時のことであろうか。

南十字星の下、再び日本人が訪れることもないような名もなき山野に、また大海原の底深く、或いは南溟の雲の彼方に、遺骨さえも拾ってもらうことなく、祖国を思い、親や妻子を恋いつつ無念の想いを胸に、ただ殉国の一念で空しく水漬き、草むしていった多くの戦友の死を、心から悼まずにはいられない。

また在留法人婦女子の目を覆いたくなるような惨状も決して忘れることが出来ない。特にあの山中で出会った、いたいけな幼子達の姿や、その澄んだ瞳は、五十年を経過した今でも、はっきりと瞼に焼きついていて、消えることがない。体力も抵抗力もない幼子故に、その後も続いたあの苦境の中では、飢えと病でその殆どがおそらく生き残ることはできなかったと思われる。戦争の意味も分からず、あの未開の山中で飢えと病に苦しんだ末、路傍に、あるいは藪陰に、母の手で一人淋しく埋められたそれ等の罪もない幼子達は、再びその母に訪れてもらうこともなく、小さな体はやがて朽ち果て、比島の土となっていったことであろう。

銃砲爆弾に晒され、飢餓疾病に苦しんで幾度となく死の渕に臨みながら、奇跡的に死線を越えて以来半世紀、私は比島戦を顧みて、深く戦争の悲惨さ空しさを思うと共に、戦野に斃れていった人々のご冥福を心から祈り、平和を願う次第である。

『あゝモンテンルパの夜は更けて』

モンテンルパの 夜は更けて つのる思いに やるせない

遠い故郷 しのびつつ 涙に曇る 月影に

優しい母の 夢を見る 燕はまたも 来たけれど

恋しわが子は いつ帰る

母のこころは ひとすじに 南の空へ 飛んで行く

さだめは悲し 呼子鳥

モンテンルパに 朝が来りゃ 昇るこころの 太陽を

胸に抱いて 今日もまた 強く生きよう 倒れまい

日本の土を 踏むまでは

昭和27年6月のこと、このやるせない心を抉るような歌が大ヒットした。

この歌はフィリピン・マニラ郊外のモンテンルパ刑務所収監のB級戦犯死刑囚・代田銀太郎の作詞、同・伊藤正康の作曲、歌ったのは「支那の夜」などの渡邊はま子である。

「戦犯」として収監されていた旧日本兵111名の、日本への望郷の念を込めたこの楽譜は、モンテンルパ刑務所の教誨師加賀尾秀忍から短い手紙とともに渡邊の自宅に送られてきた。

戦後7年も経過しても尚、まだ異国で死刑を待つだけの旧日本兵がいることを知った渡邊はま子は衝撃を受け、レコード化に奔走、『あゝモンテンルパの夜は更けて』と名付けられたこの曲は20万枚もの大ヒットとなり、当時としては異例の5百万という助命嘆願書へつながった。

この年の12月25日、渡邊の姿がモンテンルパにあった。熱帯の12月。40度を超す酷暑の中のステージ。レコード吹き込み以来、慰問の決意を固めていた渡邊が、国交が無い比政府に対し、戦犯慰問の渡航を嘆願し続けて半年後のことだった。慰問のステージの終盤に『あゝモンテンルパ』は披露された。収容者たちは、この曲を聴きながら処刑された戦友を想い、またある者は日本への望郷の想いに、皆感極まって嗚咽、涙した。

昭和28年5月、教誨師加賀尾秀忍のもとに渡邊はま子から一つのオルゴールが届いた。曲は『あゝモンテンルパの夜は更けて』。オルゴールの音色は魂を揺さぶる愁いの響きをもっていた。

その頃、加賀尾はやっと時のエルビディオ・キリノ大統領に面会する約束を取り付けることができた。初対面の挨拶と、面会の時間を貰えたお礼の後、加賀尾は黙って大統領に例のオルゴールを差し出した。大統領はいぶかったが、オルゴールを受け取って蓋をひらいた。流れ出るメロディーを暫く聞いていた大統領は「この曲はなにかね?」加賀尾師は、モンテンルパ刑務所の二人の死刑囚が作った曲であることを語り、詞の意味を説明した。じっと聞いていた大統領は、漸く自身の辛い体験を語り始めた。大統領は、日米の市街戦で妻と娘を失っていた。「私が恐らく一番日本や日本兵を憎んでいるだろう。しかし、戦争を離れれば、こんなに優しく哀しい歌を作る人たちなのだ。戦争が悪いのだ。憎しみをもってしようとしても戦争は無くならないだろう。どこかで愛と寛容が必要だ。」

まだまだ日本への「敵意」が強く残っていた状況下での、政治生命を賭した決断であった。死刑囚を含む全ての旧日本兵が大統領の特赦を受けて釈放され、帰国が決まったのは、翌月の感謝祭の日6月26日のことだった。横浜の埠頭で帰国の船を待ちわびる群衆の中に、渡邊はま子の姿があった。

『あゝモンテンルパの夜は更けて』が比国政府を動かし、大戦後の両国の深い絆の出発点となったのである。そして,両国間の絆は,時を重ねるごとに深まっている。

死斗日誌抄

追悼 バレテ・サラクサク峠 鉄5447部隊(歩兵63連隊) 佐々木 謙氏 より転載

昭和1 9年

8月13日 満州・ 興山出発

8月17日 釜山着

9月 2日 釜山出港・門司港へ

9月 9日 門司港出港 すでに制海権なき支那海をわたる

9月18日 台湾基隆着

9月19日 苗栗地区

11月11日 比島移動命令でる

12月14日 台湾高雄出発 乗船・大成丸、 乾瑞丸

12月23日 北サンフェルナンド到着上陸・乾瑞丸沈む、戦死者290名

12月27日 北サンフェルナンド出発〔26日とも伝えられる〕

12月30日 2中隊〔前田隊〕6中隊〔足立隊〕鈴木支隊〔鈴木隊はサクラサク道へ〕

昭和20年

1月 1日 パルンガオ附近で元旦を迎える

1月 2日 主力サンホセに向かう〔パリテ地区の入口〕

1月 6日 空襲激しくなる〔グラマン来襲〕

1月 9日 米軍リンガ工ン湾上陸。兵力19万という タユグに6中隊〔足立隊〕・三角山に2中隊〔前田隊〕がいる

1月13日 連隊主力パリテ峠に着く

1月19日 ウミンガン地区で2中隊死斗・・撃〔戦車2師団〕の配属下にある

1月25日 ゴンザレス・パルンガオなどへ斬り込む

1月30日 尾沢小尉らウミンガンに斬り込む

2月 1日 ウミンガンで松本大隊は全滅す

2月 2日 畠中隊死斗 前田隊長、長谷川少尉ら戦死、損失大きい〔川上軍曹ら21、南場軍曹ら19、2中の兵ら51〕

デグテグにはいる。2月11日にウミンガン戦終る

2月 4日 1中隊〔松岡隊〕デグデク陣地守備・撃兵団は戦車を失う

2月 5日 1中隊中枝伍長らデグデクに来る

2月22日 鈴木連隊〔10騎〕サラクサク守る 6中隊の足立隊はこれに配属されている

2月23日 プンカン守備隊 内藤大隊〔歩10の2大隊〕激戦

2月25日 プンカン陣地玉砕 5中隊の三橋隊全滅

2月26日 運隊主力パリテからデグデクに出撃 同日反転

2月28日 プンカン反撃命令

3月 2日 プンカン反撃中止

3月 4日 サラクサク峠危急

3月 5日 撃兵団長岩仲義治イムガムに来る

3月 8日 ミヌリ激戦米軍バリテに迫る

3月10日 1 1中隊〔岡野隊〕サラクサクへ転属

3月16日 米歩兵1 6 1連隊パリテ攻撃開始

3月17日 岡野隊長戦死 岡野隊苦斗

3月18日 ミスリ林原隊玉砕 パリテ主陣地前に米軍せまる

3月17日 28日 バリテのカシ・キリ陣地攻防争奪の激斗繰り返さる 7中隊(米田隊〕2中隊〔大園隊〕主となって戦う

3月21日 大園隊長ら戦死 損失多くカジ陣地死斗

3月28日 カジ陣地を断念多くの残存者を整然と救出して北の稜線や高地に後退したと米軍戦史が書いている 米田隊長戦死

3月31日 サラクサク峠 鈴木部隊600名から80名になる 激斗

4月 2日 キリ陣地撤退 砲弾薬を不抜台〔連隊砲山本隊陣地〕に移す

4月 4日 ヤナギ陣地に砲陣地増強 速射坂田隊いる

4月 7日 一本木陣地構築開始

4月13日 19日輜重10の2大隊〔米倉隊〕妙高守備全滅

4月18日 連隊砲陣地より一本木に砲運搬 隊長山本正孝戦死 ヤナギ陣地破れる

4月19日 サラクサク第2峠破られる

4月24日 22日から速射陣地敵砲撃を受ける

4月29日 サラクサク第1峠破られる

5月 5日 建武台〔2大隊本部〕撤退

5月 8日 金剛山〔連隊本部〕危急 パリテ峠激戦

5月10日 軍旗を要山〔鉄司令部〕へうつす

5月11日 連隊 鉄司令部と連絡とれず

5月12日 運隊残存800名南部金剛山をさる 死の転進はじまる

5月15日 師団戦斗司令所につく 連隊残存472名大和川第3合流点に集まる

5月17日 天王山・赤城山へ敵侵入

5月18日 連隊四王山につく

5月20日 鉄司令部要山から竜山へ退く

5月24日 菊水隊パリテ峠で激戦

5月26日 竜山激戦

5月27日 サラクサク転進1 0中隊(片岡隊〕転進

5月30日 連隊宝満山へ向かう

6月 3日 宝満山陣地1日1合の米 坂田隊黒川谷に宿営

6月 6日 速射砲〔坂田隊〕宝満山につく

6月12日 鉄司令部サンタクララ東方山地に、連隊ビノンへの転進を命ずる

6月16日 このころカナツアンに着く

6月23日 ビルクに着く 師団司令部は6月23日から7月7日ビノンを経てカシプに向かう

6月26日 木島重徳中尉ビノン集結の師団命令をもってくる

6月27日 ビルク出発ビノンに向かう 1日の行程8kmほど

6月28日 カナツアン

7月 8日 スガク部落 鉄司令部カシプで戦力回復をはかる

7月 9日 鉄司今部バンパン及びドバックスから攻撃をうける

7月10日 方面軍と連絡不能 トオーン着

7月12日 木島中尉から塩とり隊、山岳をこえて太平洋岸に向かう 以後消息たつ

7月19日 プコの芋山に着く 食があるという

7月21日 連隊長重病のため衛兵16名と残留

7月26日 中条少佐指揮し連隊出発

7月28日 残存兵力120名軍旗と共にビナバガンに向かう

8月 5日 残存兵ら90余ビナノヾガンに着く

8月 8日 宮崎少佐ら追及

8月10日 40回軍旗祭 集合兵50名 サンチャック平野の残存兵力ビナバガンに集まる

8月15日 終戦

8月20日 林運隊長追及 ビナバガンで中条少佐ら20名死亡

9月 1日 ウルトーガンへ移る

9月12日 軍旗を焼く

9月16日 ヨネスで武装解除

9月17日 工チアゲ出発ムニヨズ収容所へ向かう

9月18日 林連隊長ムニヨスで死去

生存者も少なく記録もすくない。 この日誌は諸々集めてつくったメモに過ぎない。 ひとつのたたき台にして、 63戦記を綴りたい。

北部ルソン要図