バレテ峠の死闘を物語るバレテの木

「バレテ峠」の地名の由来は、バレテの木が数多くあったからという。

バレテの木は、フィリピンでは「神の木」ともいわれ、たくさんの気根が垂れ下がる巨大な樹木。激戦でバレテの木は失われ、峠の中腹に1本だけ残ったという。まさに死闘を物語る。

目次

下線目次をクリックすると、目的位置までジャンプできます。

1.バレテ峠の戦いの概要

・フィリピンの歴史

・大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦

・比島戦を顧みてーフィリピン戦とは何かを考える

2.バレテ戦生還者・遺族の記憶生還者の記憶

2-1.生還者の記憶

・戦雲の証言台

・我が戦場点描

・追憶ー私のバレテ

・悲運の航空部隊 バレテ峠妙高山で散華

・悲運輸送船乾瑞丸の最後とその前後

・鉄兵団バレテ峠の激闘

・バレテの戦いー陣地づくりから戦闘開始まで 第二大隊の状況

・戦場寸描

・終戦を知らずして山中放浪七ケ月

・追憶ーバレテ会結成

・バレテの死

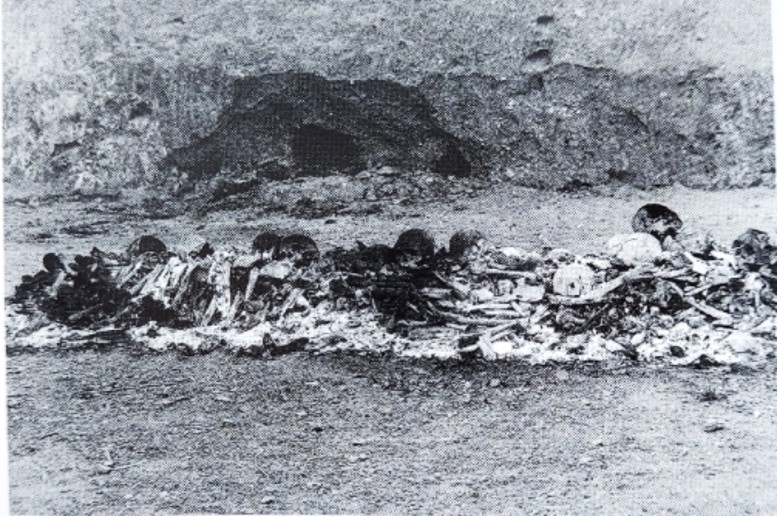

・比島戦没者遺骨収集を終えて

・英霊は待っている

・カガヤンの亡骸

・戦死に悲し鉄部隊

2-2.遺族・関係者の記憶

・S氏の思い出

・新しい軍装に着替えてーサラクサク峠の死

・遥か虹の彼方より

・初めて書く父への手紙

・父の眠る地を訪れて

・駄目な顔

・五十年忌を迎えるにあたり

・はじめての慰霊祭に参拝して

・フィリピン慰霊ツアーに参加して

2-3.その他

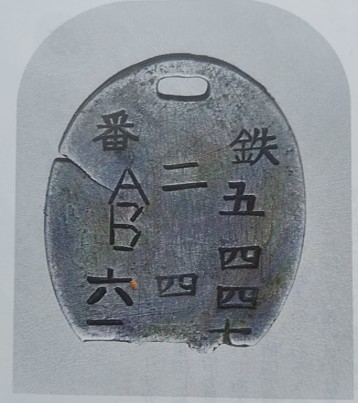

・バレテ峠より発見された認識票

・米国から戦利品の写真遺族に返したい

・大場 薫様からの手紙ーサンタフェ町へ移住し、地域活動中

1.バレテ峠の戦いの概要

フィリピンの歴史

南シナ海と太平洋にはさまれた、7,100あまりの島々からなる。人口は1億1500万人(2023年)、首都マニラ。

タガログ語をはじめ、多数の言語を使う部族に分かれて漁労中心の生活を送っていた中、1521年、スペイン艦隊を率いたマゼラン船隊が世界周航の途次この島を発見。1520年代にメキシコがスぺインの植民地となったが、1564年にメキシコから出向したミゲール・ロペス・デ・レガスピとその一隊は、マリアナ諸島を経て1569年にルソン島に到着、これを征服して初代の総督となり、原住民首長と友好関係を結び、征服を周辺の島々にも拡大、1571年には首都マニラ市を建設した。

征服者は、時のスペイン国王フィリップ二世の名に因み、この群島をフィリピーナスと呼んだ。スペイン人の到着はフィリピン史にとって大きな意義を持つ。スペインによる植民地支配は19世紀末まで続き、イスラム教徒の侵入は阻止され、スペイン人によって様々な修道会(教会)による住民の教化が行われ、この新しいカトリック信仰を通して西ヨーロッパ文化が根を下ろしていった。バレテ会慰霊巡拝行の道筋でも、サンホセ、サンタフェ、サンニコラスなどスペイン風の地名が多く、教会の威容とその美しさに驚く。

19世紀後半に独立運動が開始され、1898年のアメリカ=スペイン戦争時に独立宣言を行うが、同戦争後スペインからグアム島とともにフィリピン諸島を譲り受けたアメリカは独立を認めなかった。第二次世界大戦の勃発後の1942年、日本軍はフィリピンを占領し軍政を布いた。その後、レイテ島、ルソン島、ミンダナオ島などで日本軍と米軍およびフィリピンゲリラ間で激烈な死闘が行われ、ルソン島バレテ峠が日米の最後の決戦となった。大戦後の1946年7月、アメリカはフィリピンの完全独立を認めた。

なお、日本とフィリピン(ルソン)との交流は江戸時代以前から始まり、家康の時代には友好国となり、日本の朱印船が往来し、マニラ日本人町の人口は三千を超えていたという。付近には日本人の子孫だという伝説も多いという。明治になって、マニラ麻の栽培など、続々と邦人の在留が増え、戦前のフィリピン在住の日本人は2万7千人であったと記録される。先の大戦は日比両国にとって遺憾な事実ではあるものの、日比のつながりは深い。

大戦におけるフィリピンの攻防とバレテ戦

昭和16年(1941)12月8日、日本軍は、アメリカの海軍基地があるハワイの真珠湾やイギリスの植民地のマレー半島を奇襲攻撃し。以降、当時のアメリカの植民地であったフィリピンやグアムなどを含む、アジアと太平洋の広大な範囲を勢力圏に収めていく。

昭和16年(1941年)、大東亜戦争勃発と同時に、日本軍は南方作戦の一環としてフィリピン攻略戦を実施した。フィリピン諸島は日本と南方資源地帯の中間に位置し、ここが米軍植民地として抑えられたままだと南方との海上輸送ができないからであった。

ルソン島北端のアパリなどに上陸した日本軍は、翌年1月にマニラを、4月にバターン半島を占領した。5月にコレヒドール島に立てこもる米比軍が降伏を申し入れ、翌日には全在比米軍が降伏した。この際、敵将マッカーサーは、米軍10万人を残しオーストラリアへ脱出し、敵前逃亡として軍歴に傷をつけたとされる。

バターン半島の米比軍が降伏したとき、約7万6千人が捕虜となり、日本軍は捕虜を後方のオドンネル基地に移送した。当初は、30kmを行軍、50kmをトラック輸送する計画であったが、捕虜の数が予想以上に多く、またトラックの必要数が確保できず、半数以上の捕虜が全行程を徒歩で移動することになった。日本軍では1日数10kmの行軍は特に珍しいものではなかったが、食料が尽きマラリアが蔓延していた米比兵の体力は極端に低下しており、行軍の際に1万人あまりが命を落とした。これは後にアメリカで『Bataan Death March(バターン死の行進)』と呼ばれ、アメリカ国内での反日感情を煽る宣伝材料とされた。

昭和19年(1944)年6月、マリアナ沖海戦(ミッドウェー海戦)は日本の敗北に終わり、7月9日にはサイパン島を失陥してマリアナ諸島の喪失も確実なものとなった。

10月、フィリピン奪還を狙うマッカーサー率いる米軍はレイテ島沖へ700隻の艦船を投入し、レイテ島に上陸を開始した。日本海軍は米輸送船団を攻撃すべく戦艦「武蔵」をはじめとする大艦隊を送ったが、米艦隊の戦力は強力であり、「レイテ沖海戦」で「武蔵」を含む多数の主力艦艇が撃沈され、日本海軍は事実上壊滅した。制海権を取られたままレイテ島を決戦場に選んだ日本陸軍は、輸送・補給もままならず多くの戦力を失った。米軍は、2か月で日本軍8万人をせん滅し、このレイテを拠点に北のルソン、南のミンダナオ攻略を進めていく。フィリピンを完全に失うことは、日本本土への攻撃を容易に許すことになる。日本軍は、戦力を「尚武」「振武」「建武」の3集団にわけて防衛態勢に入った。

昭和20年(1945)1月9日、連合軍は、3日間以上の激しい事前砲爆撃に続いて、ルソン島リンガエン湾に上陸を開始した。「建武」3万人は、リンガエン湾南方のクラーク地区にある13の飛行場群を防衛し、連合軍による飛行場利用をできる限り遅滞させることを目標とした。米軍は猛攻でこれを制圧し、主力部隊はそのまま首都マニラへ突入した。その後のクラーク地区は、激しい空襲と戦車火力で陣地付近の森林は焼け野原となり、日本軍は壊滅した。

「振武」が迎え撃つマニラでは、1か月間の激しい市街戦が行われ、このときの死者は日本軍約1万2千人のほか、市街地中心部は廃墟と化し、10万人以上のマニラ市民が巻き添えとなった。2月、マニラは陥落した。その後も、「振武」は各地で終戦までゲリラ抗戦を続けるが、初期兵力約10万5千名のうち、終戦直後に米軍施設に収容された者は約1万3千名とされる。戦死6万名、マラリヤや飢餓などによる戦病死1万5千名、行方不明1万3千名などである。

一方、日本軍主力「尚武」は、ルソン島北部山地における防衛戦を展開した。司令官の山下大将は、艦砲射撃を多用する米軍相手では、水際より艦砲砲弾が届かない山岳戦が望ましいと、敵をルソン島に一日でも長く可能な限り引き付け、持久戦によって「本土への直接進攻を遅らせる」方針を決断していたのである。

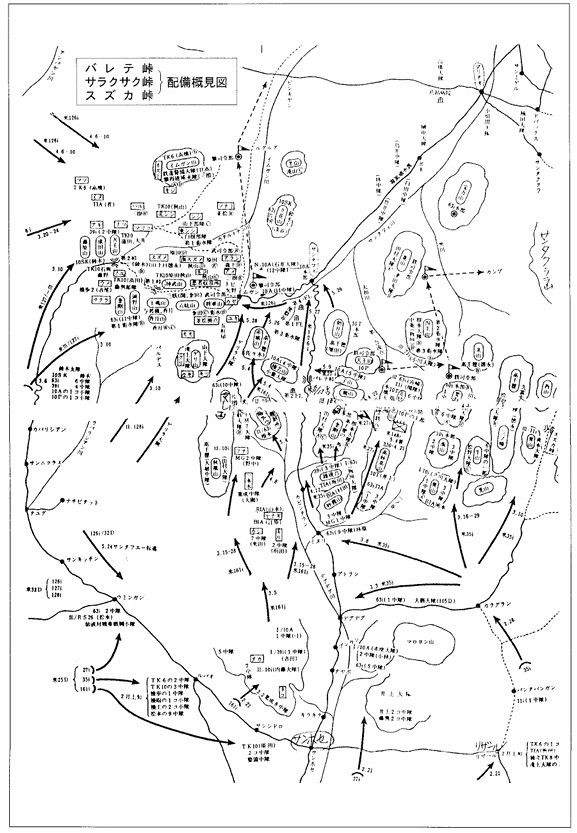

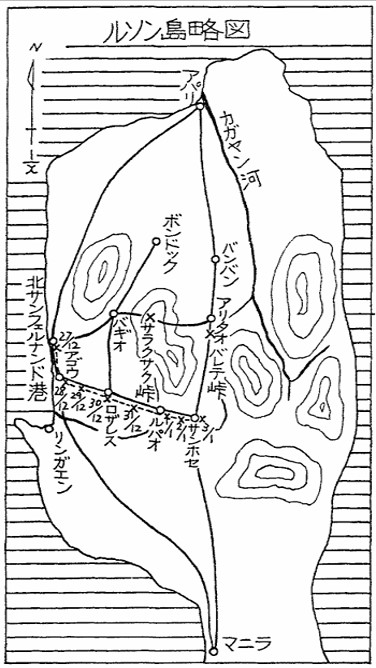

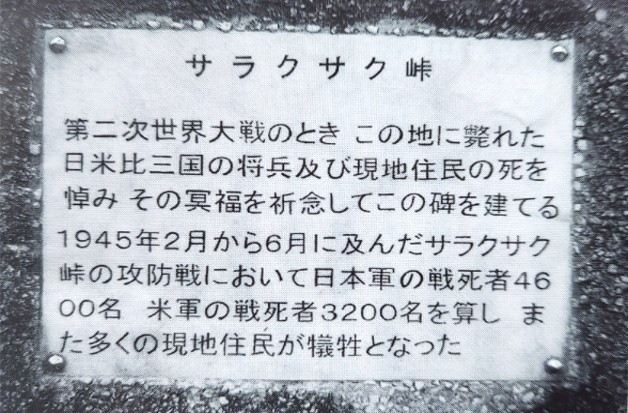

比島ルソン島は、カラバリヨ山系によって南北に画されている。中部ルソン平野から北部ルソンのカガヤン河谷に通ずる唯一の自動車道が国道5号線であり、このカラバリヨ山系を越える最高地点が「バレテ峠」である。こここそ、日米の両軍が百日の凄絶な攻防の死闘を繰り広げた戦場である。

カガヤン河谷は、食糧を多方面に移出する豊穣な米生産地である。日本軍は、このカガヤン河谷を内懐とし、ここに自活自戦永久抗戦の根拠地を構築しようとしたのである。そのためには、その南に位置する天嶮の要害バレテ峠及びサラクサク峠で堅固に守備し、南から迫る米軍をそこで食い止めることが不可欠であった。

峠の守備は第十師団(鉄兵団)及びその同配属部隊が担った。そして、その主軸が鳥取、島根県人などで構成される歩兵第六十三聯隊であった。

昭和19年(1944)7月25日、「鉄」動員下令なるものが師団司令部に届き、当時、北満でソ連国境の警備にあった六十三連隊も「鉄五四四七部隊」として臨時編成され、4千5百人中より2千3百20人が鉄部隊に編入された。六十三連隊主力は9月3日釜山を出港、門司、台湾基隆、高尾を経て比島ルソン島へと向かった。

昭和19年12月23日、ルソン島サンフェルナンド港に着き下船命令で上陸作業の始まった頃、僚船乾瑞丸が魚雷4本を受けて港外5マイルの沖合で轟沈、この日、乾瑞丸に乗船していた第三大隊660名の中で290名が海没・戦死したほか膨大な兵器弾薬糧秣を失った。更に、夜を徹して揚陸作業を行った山積みの物資も、敵の艦砲射撃と空爆で一度に吹き飛んでしまった。鉄部隊は上陸第一歩から追いつめられていたのである。

上陸後、空襲をのがれて夜行軍を続け、1月中旬、海抜千数百メートル千古の謎を秘めた密林のバレテ峠に到着、直ちに陣地構築を始めた。ハレテ峠までの道は、デグデク河の谷に沿って南麓のサンホセから50キロのつづら折りの山道であり、嶮しい山々が両翼に聳えている。そこは、日光が地面に届かぬジャングル地帯であって、マラリヤ蚊と高熱を出させるヒルに苦しみながら砲兵陣地、対戦車、対歩兵の障害陣地を構築、狭い谷と険しい山を利用して長期抗戦の態制を整えていった。

しかし、国道5号線に沿って北上する米軍によって、最前線のウミンガンやプンカン、次いでデグ デグ、ミヌリの玉砕が続き、3月には妙高山・妙義山・金剛山・キリ・カシ・ヤナギ陣地等と山岳地帯の激闘へ移っていく。米軍による威力偵察も始まり、B29をはじめとする敵機の間断なき銃撃に対し、兵団は一発の応射も許されず、毎日敵機が頭上に乱舞するのを切歯扼腕しつつ眺めているだけであった。米・比軍の地上砲火は、鉄兵団の一発に対して十倍以上、ところによって千倍、しかも火啗放射器及び黄燐弾は山容まで変えていった。この間に日本軍機は一機も飛来せず、米・比軍は日本軍が戦車の進入は不可能と見ていた如何なるジャングル、如何なる急峻な山頂迄も「ブルトーザ」をもって道路を構築し、1日に100メートルから200メートル前進。前進陣地の攻撃は観測機をもって周辺を捜索し、陣地らしいものを発見すると、後方の砲兵陣地より砲弾の雨を降らせ、守兵のいないことを確認した後、戦車を中心にした歩兵部隊が初めて攻撃した。

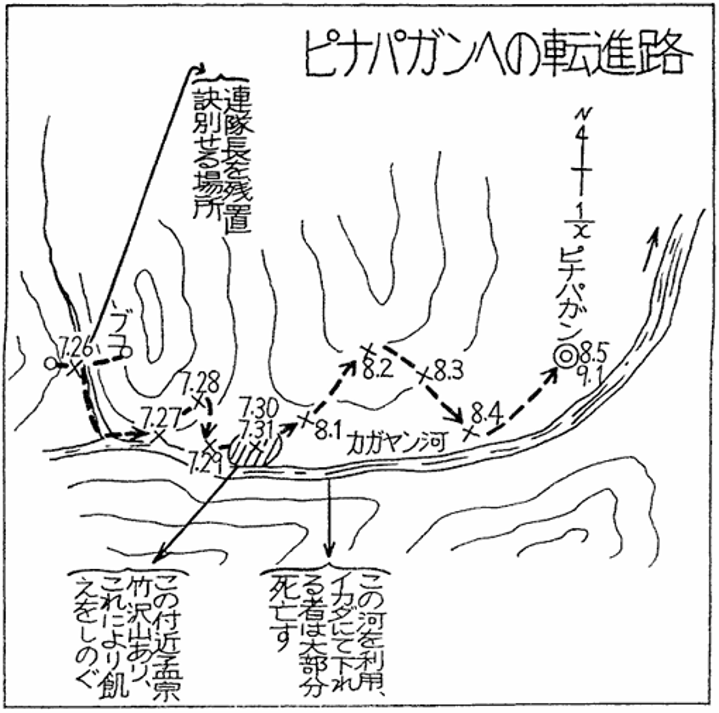

5月30日、遂に峠は米軍に占領され、6月1日、日本軍残存部隊は退却を開始した。実質的全滅であった。こうして日本軍残存兵力は、6月から終戦を迎えるまでの期間、北へ北へ、カガヤン河上流地域を「ピナバガン」 に向けて雨季を迎える密林を転々とすることになったのである。「死の転進」である。ドシャ降りの豪雨が落ちゆく兵の全身を容赦なくたたく。飢餓、極限の疲労と絶望、マラリヤなどで兵は次々に倒れ、密林の枯骨となっていった。

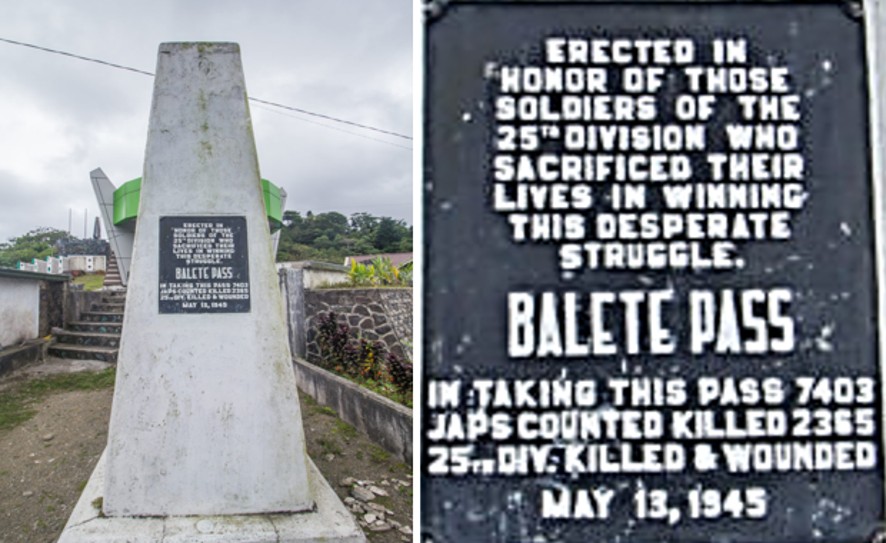

マッカーサー戦記は、バレテの激闘を「ここは、アメリカ史上最も野蛮に激烈に戦った戦の一つであり、アメリカ軍にとってこれほど補給上の困難が大きかった地形はなく、これほど天然自然に難攻不落の利を敵に与えた地形もなかった・・・」と回顧している。また、バレテ峠の頂上に立つダルトン記念碑は、バレテ戦で戦死した米軍ダルトン将軍を悼むものである。

碑に刻まれた「THIS DESPERATE STRUGGLE」 (この絶望的なる戦い=直訳)は、この戦いが米軍にとっても、いかに凄惨・困難なものであったを物語る。

終戦の4日後、8月19日に山下大将は停戦命令を受容した。しかし分散した各部隊への連絡は困難で、半年かけてようやく全軍が降伏した。降伏までに日本軍は20万人が戦死あるいは戦病死した。バレテ峠やサラクサク峠の戦いの後は、そのほとんどがマラリア・赤痢などの病死、餓死、ゲリラ等の抵抗勢力の襲撃によるものとされる。フィリピン防衛戦では、大東亜戦争の戦線の中で最も多い33万6千人の日本軍将兵が戦病死している。日本とフィリピンのあまりにも深重なる関係を思い知る。鉄兵団は、配属部隊を含み総員2Ⅰ,727名、生還者3,001、六十三聯隊は満州を出発したと時の兵力は2千3百20人、生還者は、わずかに90名にすぎなかった。

比島戦を顧みて ー フィリピン戦とは何かを考える

先の大東亜戦において、 フィリビンの第十四方面軍は、レイテ島に始まった十一ヶ月に及ぶ悲惨な戦いの末、殆ど壊減状態で、八月十五日の終戦を迎えた。もともと大東亜戦争の天王山と目されていた比島方面決戦=捷一号作戦Ⅱでは、「地上決戦はルソン島に限定して行う」という基本方針が確定されていた。

ところが、敵がレイテ島に来攻するや、大本営、南方総軍は、山下大将の強硬な反対を押し切って、ルソン島決戦方針を急遽レイテ島決戦に変更した。その理由は一に、昭和十九年十月十二日に始まった「台湾沖航空戦」における海軍の誇大戦果発表にあった。即ち海軍が発表したその戦果というのは、次の通りであった。

大本営発表 (十月十六日一五〇〇)

台湾沖航空戦の戦果次の通り

轟撃沈 空母十、戦艦二、巡洋艦三、駆逐艦一

撃破 空母三、戦艦一、巡洋艦四、艦種不祥四、更に撃沈破五と追加戦果が発表された。

この戦果が真実とすれば、米空母は全滅という正に驚嘆すべき大戦果であった。然し事実は、空母の損害は一隻もなく、巡洋艦二隻を大破したというのみであった。

その後、海軍もこの戦果に疑念を持ち検討に入ったが、その疑念も、誤報についても、国民に対し訂正しなかったのは勿論、大本営陸軍部にさえ通報しなかった。

この結果、海軍部の大戦果を信じた陸軍部は、愈々敵情判断を誤り、敵空母が全減した今こそ、 レイテに来攻した敵に痛撃を与え、一挙に戦勢を決する好機と誤断し、急遽ルソン決戦方針をレイテ決戦に変更した。この方針変更については、山下大将以下方面軍首脳部は極力反対したが、最後には命令として強行されることとなった。このような経過で、無理なレイテ戦が強行され、徒らに八万の将兵の命が、 レイテの山野で失われるという結果を招いた。もしこのような誤報がなかったならば、 レイテにおいてあれ程の犠牲者を出さずに済んだであろうと想えば、残念というより、憤りさえ覚える。

レイテに始まった凄惨な戦いは逐次比島全島に繰り広げられる事となった。しかし、いつの時代でも、またどのような戦争でも、戦争による最も大きな犠牲者は、その地域の罪もない住民であるということは比島でも例外ではなかった。当時フィリピン国民の間では既に「スペインは宗教をもたらし、アメリカは学校を建て日本は何も与えていない」と云われていた。与えるどころか、食糧をはじめ必要物資の補給がなかった日本軍は、軍票をもってそれらを現地調達したのでフィリピンの経済は混乱した。更に米軍上陸後、山中に包囲されてしまった日本軍は、山岳原住民や米や畑の藷までも奪う結果となった。

このようにして、殆ど総てのフィリピン人は、次第に反・坑日に転じて米軍に協力し、激しいゲリラ活動やスパイ活動を展開した。この為日本軍は、優勢な米軍との戦いの他に更に一七〇〇万人のフィリピン国民をも敵として戦わねばならなかった。このように全住民を敵にした激しい反日坑日の下での戦いは、ビルマやインドネシア等他の戦地とは異なる比島戦の大きな特色であったと言えよう。

このようにして日本軍の動静は、フィリピン人によって米軍側に通報されて筒抜けとなり、これによって日本軍の作戦がどれ程阻害され、また将兵の命が失われたか計り知れない。レイテ戦だけでも、八千人の将兵が、ゲリラや住民の犠牲になったという。この為、これらのゲリラやスパイに対抗する為に憲兵等によって厳しい摘発が行われ、フィリピン人は日本に対する反感を益々増幅させるという悪循環が繰り返された。

しかし何れにしても、日米戦に関係のなかった一般フィリピン国民をも戦火の中に巻き込み、多くの犠牲者を出し、また計り知れない戦禍をフィリピン国民に与えたことは、真に申し訳ないことで、これは少々の経済的支援などでは償いきれるものではないであろう。

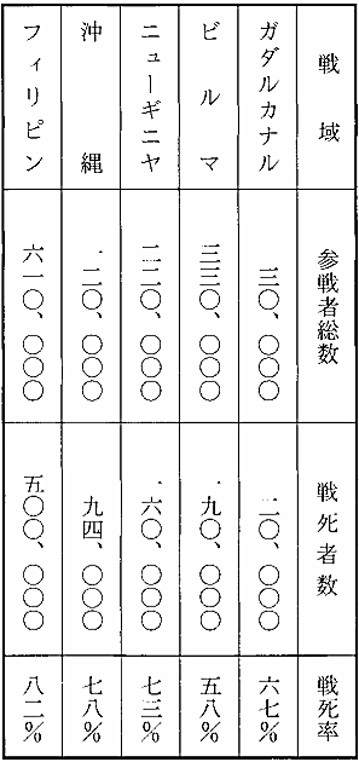

一方日本軍においても、比島において五十万人という多くの尊い命が失われた。これを大東亜戦争の中で、最悪の激戦地として一般によく知られている戦域の数字と比較すると別表の通りである。

この数字を見てもよく分かるように、戦死者の総数においても、また戦死の率においても、フィリピンのそれが最も厳しく、如何に比島の戦いが激しく、また悲惨であったかということを、この数字から窺い知ることが出来よう。

兵器、爆薬、軍需物資は勿論、肝心の食料、医薬品まで枯渇した過酷な戦いの中で、山下大将が最も恐れたことは、フィリピンの日本軍が米軍に無視され、 ラバウルのように、ただ自活するだけの遊軍化することであった。

この為フィリピンの第一四方面軍は、祖国に直接戦火が及ぶことを深憂しつつ、勝利については一縷の望みさえない中で、持久戦を企図し、時には攻勢に出て、一日でも長くアメリカ軍をフィリビンに拘束し、その本土進行を遅滞せしめ、その間に本土防衛準備の進捗することを希求し、祖国防衛の捨て石となることを使命として、悲惨な状況のもと、よくその苦難に耐え戦い続けた。

このようにして、 ルソン島だけでも、 アメリカ軍六ヶ師団以上の兵力を、八ヶ月にわたり拘束した。 フィリピンの日本軍将兵が、山下大将の意図に従い、苦難に耐えてよくその使命を達成したことは、 アメリカ軍の戦史も之を認め、賞揚している。

一方敵のマッカサー司令官は、 昭和二十年五月三十一日、早くも九州進攻作戦(オリンピック作戦) と、関東進攻作戦(コロネット作戦) の両上陸作戦の準備を下令していた。その兵力としては、九州に十四個師団と一戦闘団を決定していたが、 これらの師団は当時我が第一四方面軍と、 フィリピンにおいて交戦中の師団で、第一四方面軍を壊馘し次第、直ちに宮崎、鹿児島方面に上陸する予定であった。

若し、第一四方面軍が玉砕戦法をとり、早期に全滅していたならば、アメリカ軍は予定より早く一斉に九州に上陸し、その結果は沖縄の例を見るまでもなく、本土は凄惨な戦場と化し、将兵は勿論、一般住民まで更に想像を絶する犠牲と惨禍を蒙っていたてあろう。

フィリビンにおける日本軍将兵の苦闘は、筆舌に尽くし難い程、悲惨を極めたものであった。それだけに生じた戦死者は、五十万の多きに達し、しかも結果は全滅に等しい惨敗に終った。その為に、比島戦を或いは無駄な空しい抗戦であったと言う人がいるかも知れない。結果だけを見れば、 それは真実であろう。然し比島の将兵は、 山下大将の意図に従い、安易な玉砕に走ることなく、玉砕よりも苦しい持久拘東作戦に徹し、祖国を護る防波堤として、最後までよく敢闘した。これによって本土はアメリカ軍の蹂躙を免れ、八月十五日の終戦を迎えることが出来たと言うことが出来よう。アメリカの戦史も、「どのような見地からも、尚武集団は、山下大将が希求した米軍拘束の使命を完全に果たした」とこれを認めている。

この点から考えても、比島軍将兵の戦いは決して無駄ではなかったと、声を大にして言いたい。若しそうでなかったならば、過酷な戦場に立って、祖国や肉親同胞を守る為と信じ、命令のままにその任務に殉じ、敵弾に、病に、あるいは飢餓に斃れ息絶えていった五十万の戦友の霊を、何と言って慰めることが出来ようか。

さきの大東亜戦争を、侵略戦争と簡単に決めつけることは容易であろう。しかし、祖国を護る為と一途に信じ、かけがえのない一命を捧げた数百万の人みの忠誠心までも否定することは出来ないし、またその犠牲の上に今日の日本の平和と繁栄があること忘れてはならないと思う。然し、その散華はあまりにも大きなそうして痛ましい犠牲であった。

戦争とは、どのような戦いであっても、敵味方双方共に多くの尊い命が失われ、親は子を失って泣き、子は亡き親を想って涙しなければならない。然し、国家間の利害や民族、人種、宗教等の対立から、世界の至る所で今なお依然として戦いが行われ、硝煙の絶ゆることがない。世界平和が訪れるのは、果たして何時のことであろうか。

南十字星の下、再び日本人が訪れることもないような名もなき山野に、また大海原の底深く、或いは南溟の雲の彼方に、遺骨さえも拾ってもらうことなく、祖国を思い、親や妻子を恋いつつ無念の想いを胸に、ただ殉国の一念で空しく水漬き、草むしていった多くの戦友の死を、心から悼まずにはいられない。

また在留法人婦女子の目を覆いたくなるような惨状も決して忘れることが出来ない。特にあの山中で出会った、いたいけな幼子達の姿や、その澄んだ瞳は、五十年を経過した今でも、はっきりと瞼に焼きついていて、消えることがない。体力も抵抗力もない幼子故に、その後も続いたあの苦境の中では、飢えと病でその殆どがおそらく生き残ることはできなかったと思われる。戦争の意味も分からず、あの未開の山中で飢えと病に苦しんだ末、路傍に、あるいは藪陰に、母の手で一人淋しく埋められたそれ等の罪もない幼子達は、再びその母に訪れてもらうこともなく、小さな体はやがて朽ち果て、比島の土となっていったことであろう。

銃砲爆弾に晒され、飢餓疾病に苦しんで幾度となく死の渕に臨みながら、奇跡的に死線を越えて以来半世紀、私は比島戦を顧みて、深く戦争の悲惨さ空しさを思うと共に、戦野に斃れていった人々のご冥福を心から祈り、平和を願う次第である。

金丸利孝 元一四方面軍参謀部情報課 「惨烈の比島戦」抜粋 ルソン山中会会報より転載

2.バレテ戦生還者・遺族の記憶

2-1.生還者の記憶

戦雲の証言台

昭和五十七年一月から約二カ年の期間、 山陰中央新報紙に、「戦雲の証言台」とうたって、三六七回にわたり掲載された下田美知夫記者の "鉄鳥取部隊の足跡“。本稿は、これを縮小要約したものである。

朝鮮-釜山へ

鳥取の将兵を主体とした鉄第五四四七部隊は、昭和十九年八月十三日、十四日の両日、満州(中国東北部) 三江省鶴岡駅軍用ホームを「ウ号演習」の名目で出発した。

貨車数十両連結という軍用列車はワラを敷いて ”客車”にしたもので、夜になれば"寝台車”にもなって完全軍装の将兵を満載、 一路南下を始める。釜山までざっと五日間の旅である。

真夏日の八月

関東軍の冬季演習に「体感気温零下五〇度演習中止」などという"号令“が残っている。零下三〇度であっても、 シベリア嵐の荒れぐあいでは人体に感ずる気温は零下五〇度ぐらいとなり、風を避けて顔、 とくに鼻など外面に出ている部分をマッサージしないと凍傷にかかる。 ところが七、 八月の盛夏には、水銀柱がうなぎのぼりして三〇度を越え、 ”屋根の小鳥が焦げ落ちる“ ほどの真夏日となる。大陸気候の本家である。 鉄五四四七部隊の将兵二千三百人は、馬三十頭とともに、この真夏日である十九年八月十三日、十四日北満を出発し、朝鮮釜山港に着いた。 松永元一さんは「釜山では海難訓練が主で、高い飛込台の上から海中に飛び込み、竹で組んだ筏につかまる練習を十日余りやったように覚えています」と話す。

釜山出港

十九年九月二日の夜、釜山港の岸壁にドラが鳴った。灯火管制下で暗い港内であったという。 兵を満載した貨物船二隻は出帆し、 九月三日つつがなく門司港入りした。 船内待機の日がよく続く。夜になると列車の汽笛がよく響く。"山陰線上り列車かナ“、満州生活が長かった古参兵には望郷を誘う夜列車であったようだ。

門司出港

門司港に到着した鉄鳥取部隊など鉄兵団(第一〇師団)主力は、同港に六日間停泊 、七日目の九月九日に任地の台湾へ向け出港する。

「門司から私たち第二大隊は乾端丸のご厄介になった。・・・出港の翌日か翌々日、船団の一つ千早丸という油輸送船が魚雷を受けて沈んだのであるが、敵潜情報がひんびんと入り、そのたびに中条船長はうまくジグザク航法のS字運動をとって、何回か魚雷をかわして無事、台湾基隆へ着けてくれました。到着して台湾守備が任務であることを初めて知ったものです。」会津若松市根本直さん (第二大隊長、少佐) の話。千早丸はポルネオに油を積みに行くため、鉄兵団に加わっていたそうだ。従軍看護婦や兵隊も乗っていたそうだ。十日の正午過ぎ、朝鮮海峡から東シナ海への出口に当る済州島沖で魚雷を受けて沈没した。

基隆上陸

十九年九月十八日鉄兵団の主力は、無事に台湾基隆へ上陸した。港湾内あちこちの海上にマストだけがポつンと浮かぶ。空爆による沈船とすぐ分かり、 いよいよ戦場という緊張感が、兵団各部隊の将兵間に漂ったという。松浦丸など鉄鳥取部隊の基隆到着は十八日の朝方のようだ。しばらく港内に停泊し、岸壁に並ぶ倉庫群とその中には、どうやら砂糖袋と思われるものが満ばいだーそんな風景を眺めていた。やがて下船の号令がかかり、兵器、弾薬など積み荷の揚陸作業が急テンボで始めれる。

苗栗進駐

「九月二十日 連隊は軍旗を先頭に堂々苗栗に進駐した。駅頭には師団の柏井高級副管、苗栗街長以下在郷軍人、国防婦人会、小学生等手に手に日の丸の小旗を打ち振りながら熱狂の歓呼で歓迎された。」 山本照孝さん著「比島バレテの思い出 (以下、「山本戦記」という。) は、このように記している。

差し迫る運命

「大本営陸軍部、第十師団(鉄兵団)をフィリピン方面に投入することを内定。(防衛庁刊「陸海軍年表」による)。これは十九年十一月十日の日付になっている・・・・。総師部でこのような立案が行われると、当然将兵の運命に操られる。ただ、部隊長以下の将兵が目的地をはっきり知るのは出発後の船の上、一兵士にいたっては上陸して知るのが普通であった。

鉄鳥取部隊の将兵は、差し迫る運命を十一月下旬に察知しているようだ・・・この時期鉄の将兵の多くが内地の肉親へ航空郵便を送っている。「・・・お蔭を以って元気狂盛、新聞紙上にてご承知の如く愈々ご奉公の誠を尽くすべく・・・」、これは鉄鳥取部隊足立隊西村喜美夫軍曹が、実父の八頭郡郡家町西村勘治さん(故人)に送ったハガキで十九年十二月一日「苗栗局」の消印がある。・・なお、この足立隊はサンニコラスで全減している。

高雄出港

台湾高雄港の四番岸壁に鉄兵団主力を乗せる乾端丸、江の島丸が横着けされ、 ひと足遅れて大威丸が人ってきた。十二月九日夕刻のことであった。四日間で搭載作業を終え、十四日夜の出航となる。

「私ら鳥取部隊は、十二月四日までに高雄周辺地区に集結すべしという命令で、苗栗を出発したが、この時、苗栗の国防婦人会、小学生等各種団体の人たちが日の丸の小旗を打ち振って、嵐のような熱狂的見送りをされた。 これは後日の戦に計り知れない勇気づけになりました。( 鳥取市山本照孝さん(連隊本部准尉) の話。

敵潜水艦動く

まず、主力を運ぶ輸送船団の動きー「高雄港を離れると同時に「敵の有力なる潜水艦が目下台湾近海及びバレー海峡において盛んに活動しつつあり」との情報。船は少し進んで錨を下ろした。夜が明けると高雄港の北 “岡山港″ の沖にいた。そこでそのまま三日ほど待機した。」と故森本春美さん著の「死闘の鉄」にある。公刊戦史である「ルソン決戦」でみると「船団は敵機動部隊が去るのを待って、十二日十八日台湾南部を離れた。・・・船団(三隻)は十九日サブタン島地区、二十一日カミギン島地区にあったが、その後分進し、江の島丸はアバリ、大威丸、乾瑞丸は北サンフェルナンドに向った」とある。

乾瑞丸轟沈

カミギン島でアパリへ直行した江の島丸(岡山歩兵主力) と別れた大威丸(鳥取歩兵主力)と乾瑞丸(姫路輜重主力) は二十三日早朝、指示されたリンガエン湾に入った。ひしめく将兵を満載した老朽船乾瑞丸が最後の力を絞り切るように北サンフェルナンドの港に直進しようとしていた午前十一時半、敵潜水艦発射の魚雷四発を受け轟沈した。第一弾命中から沈没まで二十八秒前後であったという。・・・まさに轟沈で、 一,二〇〇余名(鉄鳥取部隊二九〇名)が上陸地を目前にして恨みの涙をのみリンガエン湾深く眠りについた。

米軍上陸

戦艦二、航空母艦十隻などの艦隊群を先頭に、続いて五列無数、 二組の輸送船団が、ルソン島バターン半島の西北方海上に姿を現したのは二十年一月五日である。この艦船群はそのまま西海岸を北上して、五日夜にはリンガエン弯沖に達した。六日未明から艦砲射撃を始め、七日、八日と浜の姿が一変するほどたたきにたたいて九日午前七時二〇分に、上陸用舟艇の第一波が白波をけり、湾底部のリンガエン市からその北約二〇キロ地点のサンフアビアンの町まで約二〇キロの浜に橋頭保を築いた。上陸軍はマッカーサー軍直属W・クルーガー中将指揮の第六軍で、五個師団基幹約二〇万人の陸軍部隊。・・・

このとき日本陸軍初の海上挺進特攻隊長・高橋功大尉以下七八勇士が陸上艦船群に体当り攻撃して大戦果をあげ玉砕した。全長五.ハメートルのケヤキとべニヤ板製挺進艇に百二〇キロ爆雷二個を装備して駆逐艦ホッジスなどへ突込んだもの。全フィリピン作戦を代表するルソン攻防戦は、この日このようにして幕を切って落とした。

サンホセ集結

「私らが大威丸の軍需品を揚陸し、北サンフェルナンド市を後にしたのは十二月二十七日早朝でした。揚陸作業が不眠不休で将兵みんなが疲れ切っていましたが、米軍上陸の気配が濃いかったため、慌ただしく満載の輜重車両をひきサンホセに向かったわけです。二〇年の元旦早朝にサンホセに着き、路上に大休止して新年遙拝式を行い、東天に必勝を祈願しました。軍旗を掲げ棒銃の敬礼をしたとき、名前は忘れましたが尺八の名手がいて君が代を吹奏。早朝の冷気にしみわたるようなあの尺八の音はいまも忘れることができません」、山本照孝さんの話。

サンホセすぐ背後(北)がバレテ峠、五号道路が抜けて北部カガヤン河谷へ延びている。「日本人婦女子がマニラを離れて北へ北へと逃れていました。サンホセで宿泊する人が多く、この山の町で日本人に会えるとは・・・。これは懐かしかったですね」と山本さん。

防衛軍の骨幹

ルソン島で戦った山下防衛軍の総兵力は約二十六万二千とある。この大兵力のうち鉄兵団約一万五千人、 そのうち鳥取部隊約二千八百人をして防衛軍の“骨幹”と記するのは、数のうえで無理がある感じがする。ルソンに陸軍第四航空軍(軍司令官富永恭次中将)がいて、山下軍の隸下ではなかったが、 これがにわかに隷下となった。戦闘可能な飛行機は、 ルソン九五機、中南比一九機(公刊戦史)で微々たる数だが、地上配備の部隊は大変な数だ。・・・マニラには海軍地上部隊も相当数がいた。

悲劇の第ニ中隊

親部隊(主力) から切り離されて他兵団の指揮下に入り、近くの町付近を守っていた二つの中隊が、相前後して鉄砲水のような猛攻をまともに受けることになる。

その一つは第六中隊(長、足立安長中尉、米子市富益出身、戦死大尉) で、サンニコラス付近の守りについていた。・・・一月二十二日には全陣地が猛射を浴びて戦いが始まる。

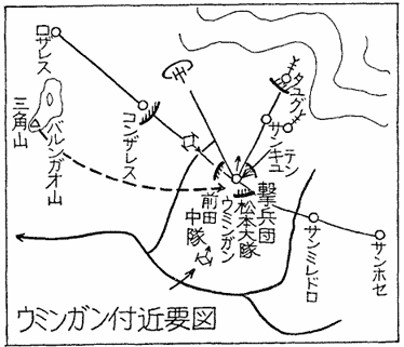

いま一つが、五号線上のサンホセがほど近いウミンガン守備についていた前田公夫大尉(陸士五十五期、戦死少佐)指揮する第二中隊だ。この中隊はくるくる変わる命令で転々と歩き回り、ウミンガン到着後、陣地強化がまだできていないうちに包囲攻撃され、敢闘わずかで二月二日には全滅。鉄鳥取の玉砕第一号となった。

第二中隊は当然のことだが、第一大隊に属していた。第一大隊長は、板垣肇大尉(陸士五十四期、戦死少佐) で、 この人の実父成記さん(故人)は海軍少将で終戦時、軍令部勤務。また伯父の板垣征四郎陸軍大将 (A級戦犯、絞首刑) は陸相も勤めた。

家人から本紙に寄せられた便に「征四郎伯父は、肇をことのほか可愛いがっていました。肇は素直な子で陸士に進み、昭和十三年十一月松江六三連隊補充隊へ隊付勤務を命ぜられてから戦死の日まで、ずっと松江六三(鉄鳥取部隊)で通しました」とあった。・・・

十二月三十日「第二中隊」 はバルンガオ三角山に向かい、同地を守備すべし」(要旨) の師団命令。 その後命令変更があり師団参謀の指示で拠点を点々と渡り歩く運命を背負う。・・・一月十九日、残存の長谷川小隊約三〇人のバルンガオ三角山正面に米軍戦車が押し寄せ、長谷川小隊は夜陰にまぎれて同二十五日ウミンガンの中隊本部まで帰ってくる。この直後に砲爆撃はもとよりウミンガンの中隊本部正面に米軍歩兵が姿を現してくるあわただしさ。

二月一日には、 玉砕戦の修羅場となり、翌二日には完全包囲され前田中隊長はじめ大半が戦死する。三日に約三十人の残存兵がミヌリの大隊本部に向かって後退、十五日に板垣大隊長の元に帰り戦闘報告がなされた。 歩く命令だけをもらったような悲運が思われる。最後の修羅場では夜間切り込みを二陣、 三陣と繰り出し砲兵陣地や戦車に爆薬を投げ、いつばいの戦果をあげる。 だが、先頭切った前田中隊長が戦死、以下幹部ことごとく倒れ、指揮班と各小隊間の連絡も全く絶える。いわゆる包囲せん減で第二中隊は消えた。

足立玉砕中隊

足立隊はサンニコラスという町の北約四キロ地点のカバリシアンという山中で、ほぼ全隊まとまって戦闘、生存者は一人又は二人というまさに玉碎中隊である。

兵団命令により林葭一連隊長は、第六中隊を指定して捜索第十連隊長の指揮下に入るよう命じた。六中隊は十九年十二月三十一日未明、隊長足立安長中尉の指揮により、捜索第十連隊の待つサンニコラスへ向かった。隊員数は約百十人、出発地はロザリオというところで、リンガ工ン浜から一〇粁前後の町。ウミンガンで玉碎の第二中隊と同様、上陸直後の命令下達であるから浜が近いわけである。

捜索連隊長は鈴木重忠少佐。部隊が何台の装甲車(豆タンク)や自動車を持っていたかは分からないが、「連隊本部四九名、前田車輌中隊百七二名、重機関銃一個小隊(重機四つ)」と記録され、歩兵部隊でいうなら中隊に毛の生えた程度といいたい連隊だ。・・・兵員は総計約六百人であった。

ともあれ六中隊は騎兵の助け人よろしく、カバリンアンへ配陣する。到着と同時に墓所を覚悟の陣地構築、台湾防衛時代に次ぐ二度目の築城作業であった。

一月二十二日、鈴木支隊本部付近に長射程砲による数一〇発の急襲射撃を受ける。敵機の爆撃は既に全陣地が受けていた。・・・

この記録が第六中隊の戦闘入り初日のもようを示しているものだ。サンニコラスの北約四キロ付近、カバリレアン川とアンバヤバン川に挟まれているカバリシャン部落北方一帯の密林内に構えた支隊陣地に、どこから飛んできたのか長射程砲の弾丸が豪雨状に落下、土煙が天に達したという。・・・

二十二日から二十八日頃までの戦况で、「陣地全面に敵軍現る」と記録される場面だ。

二月七日足立隊陣地の全面に大部隊が近接する。砲約七〇門と多数の戦車を伴った米第三二師団歩兵第百二七連隊が、このときの攻撃部隊とある。鈴木支隊との戦力の比較は五〇対一 (三万人対六百人)。装備にいたっては比較にならなかった。そうするうち、日本軍将兵は初めて見るというプルドーザがぞろぞろとはい出し、高地の斜面に戦車道をつけ始めた。六中隊は手投げ弾やにわかづくりの爆薬を持って肉弾切り込みし、このプルには相当な被害を与えた。また、夜間切り込みに出かけ、砲座と機関銃座を祭りにあげ「足立隊の戦意は益々高かった」(根本戦記)とある。

格別、足立隊長の戦戦指揮は、楠公の千早城の故事にならい、米軍の予期せざる時機、地点に不意かつ急襲的に切り込み、米の歩兵攻撃気勢をくじき進行不能にさせたという記述も見える。

その中隊長足立安長中尉について、実弟の勉さんはー「長兄の安長は米中から東京高等師範体育科に進み、昭和十四年に卒業してすぐ松江中学の教論になりました。・・二十年二月二十三日サンニコラスで戦死。当時二八才でした」と語っている。三月一日には陣地に一発の銃声もしなくなったという。全減である。足立隊は五〇倍の米軍を相手に二旬余にわたって敢闘した。

撃兵団玉碎

五十五年四月、鳥取砂丘の護国神社で行われたバレテ会の鉄鳥取部隊慰霊祭に、元「撃」兵団の参謀中佐河合重雄さんが川崎市から来鳥、参拝して遺族を前に戦闘図を広げて説明した一端に次のような話があった。「満州から転進した私ら「撃」の二百四三輌の戦車は、サンホセ付近における二週間前後の戦いで、わずか一二両を残すだけになるまで戦いました。もとより戦死した将兵は多数です。これは、山下司令部がバレテ峠を越えてカガヤン河谷に移動する在畄邦人や諸部隊、それに多量の軍需物資を北部の拠点へ搬人するよう厳命され、またバレテに陣地を構築中の鉄兵団は一日でも長く築城時間が欲しいときでした。これを果すためには「撃」の玉碎もまたやむなし、という(山下司令部の)考え方でした」。

鳥取市の豊田賢一さん(「撃」兵団の曹長)は、「なにしろ相手のM34戦車は、こっちの砲弾をピン・ピンとはね返す。装甲板が七〇ミリと厚く、日本の九七式戦車備砲五七ミリではビクともせず平気な顔でやってくる。九七式の装甲は二五ミリで、M四の半分以下。反対にM4備砲の九〇、または一〇五ミリを一発くらうと、たちまち炎上する。もっともこのことは初めから分かっていたので、こちらは要所に戦車を埋め、砲塔だけを出して相手のキャタビラなど狙った。戦車による急造トーチカで、戦車兵が死なないかぎり有効でした」と語る。・・・当時の国力の差が装甲板の比較にはっきり現れているような豊田さんの話だ。

五号道路の要衝サンホセがついに落ちた。機甲兵団としての命運を断たれた「撃」が北に撤退した二月六日、米軍はサンホセを含む付近一帯を完全占領した。

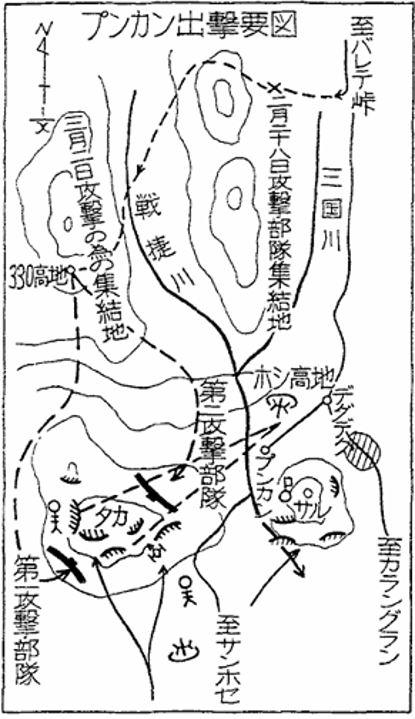

プンカン攻防戦

サンホセから北へ直行すれば、次はプンカンという町だ。プンカン守備隊にいささかの反撃手段も与えない勢いで襲った米軍の歩兵は、第二五師団に属する第二七歩兵連隊と第一六一歩兵連隊の二つ。この兵員数は一万人弱とされているいま一つの第三五歩兵連隊は迂回路(東回り)を攻め上った。二個部隊が正面攻撃し、一個部隊が迂回して背後から挾撃しようという作戦である。これに対する日本側のプンカン守備隊の総兵員は明らかではないが、米軍戦史によればここで日本軍戦死者は、 一、二五〇名(北部ルソン持久戦、小川哲郎著)とある。玉碎だからこれが大半とみて、総員は一、五〇〇人前後と推定される。

ほぼ一〇対一となる兵力の差。加えて前記のように守備隊の火砲一門につき一万発の砲弾をぶち込む火力では比較にならぬ。わずかなアリの群れにバケツで熱湯を注ぐようなものといえる。

「二月二十七日にいたリ「クマ」陣地よりの小銃音は絶し、中隊長三橋中尉以下中隊幹部ことごとく玉碎」。(山本戦記)

三橋隊はざっと一〇日間奮戦して、プンカンの地に消えたたのだ。

二月二十七日、三橋隊など守備隊はその責任を全うしたが、この死闘直後に鉄鳥取が総力で奪還作戦に繰り出し、激突寸前にU夕-ンという緊迫の局面が演じられた。(以下その状況は割愛する。山本戦記参照)

敢闘の三橋隊

サンホセを占領、付近の掃討を終わった米軍は、二月十日頃から第二五師団(長・マリンズ少将)を北に向け進撃させた。サンホセから五号線に沿って北へ直進すると、プンカンという町がある。その直線距離は約一六粁と極めて近い。プンカンは鉄兵団の防衛担当区域で、その最前線陣地であった。ここにはクマ、サル、トラ、 シシ、タカ、スズメなど、動物と鳥の名をつけた陣地があり、歩兵と野砲の特科など計二個の部隊がいた。

守備隊長は井上恵少佐。井上守備隊長指揮下の主な部隊は、鉄鳥取第五中隊の三橋賢二中尉(戦死大尉)指揮する三橋隊、隊員は一一〇人であった。ほかに、鉄岡山の内藤大隊、鉄姫路の吉田中隊、鉄姫路野砲の赤座大隊、独立速射砲、機関銃隊など。

さて、前記のクマ、サルなどの陣地は密林内に設けられていたが、千古斧を人れざる大森林もしだいに焼土と化し、このうちサル陣地第一線分隊は昼間の猛爆を浴び戦わずして玉砕。二月十九日米軍攻撃以来一日間にしてクマへ陣地を縮小した。

クマの三橋隊は昼間の爆撃を待避壕で避け、夜間斬り込みを連続敢行・・、・死闘が続く。(山本戦記)

こうして三橋隊は二月二十七日の玉砕まで頑張り通す。

サラクサクへ

重量装備の米軍部隊は侵攻不能と予測していたV・V道や旧スペイン道の密林悪路を、ブルトーザーなど土木重機を用いて開拓、思わぬところにM4重戦車や自走砲が無造作に顔を出してきて、参謀も砲に将に驚いたようだ。豊田賢一さんは、「バレテ峠の北にドバックスとかバンバンという諸部隊の集結地があった。そこへ突然「撃」はサラクサク峠へ配陣せよという命令がきた。このとき動ける戦車二〇両、装甲自動車四〇〇余両、機関銃は戦車からはずしたもの多数、兵力約四、〇〇〇人であったとされている。

私らのほか航空、陸上船舶、海軍、鉄道、飛行場設営、測量、空挺(高千穂)、教育隊、情報、通信などあらゆる雑多な付近の部隊がかき集められ、臨時野戦補充隊の名でサラクサクへ急いだ。一個大隊五〇〇人編成で終計四十余大隊。これは二個師団相当の約二二、〇〇〇人という兵力であったと聞いている。」この豊田証言と公刊戦史記述の数字はほぼ一致している。なお、このとき鉄鳥取の第一〇、第一一両中隊もサラクサクへ出動の命令を受けた。

松岡第一中隊

三月上旬、ルソン島中部に屹立するあちらの山、こちらの峡谷に砲爆撃音がとどろく。中央五号幹線のバレテ峠、その西のサラクサク峠、東の迂回路鈴鹿峠、この三つの峠の連山にこもる日本守備軍を制圧して山下軍司令部の本拠地、北部へなだれ込もうとする米軍の砲爆撃だ。この総兵力は合計四個師団と判断された (公刊戦史)とある。 一個師団の標準兵力約二三、〇〇〇人で計算すれば、計約九二、〇〇〇人となる。

この矢面に立つ日本主力軍は鉄兵団と、歩兵に編成替えされた戦車の撃兵団の二つ。この時点、鉄は・・・約八、〇〇〇人。撃は、約二二、〇〇〇人。この総計約三〇、〇〇〇人とされている。

まさにあちらの峠、こちらの峡谷でこの三対一の両軍が激突し、日米のルソンにおける雌雄が決せられる局面となった。最先端のとりでの第一中隊は、二月中旬第から徼しい砲爆撃にさらされていた。この隊は偵察隊のような役回しで、せつかく頂上近くに作った陣地を離れ、裸の捜索隊よろしくデクデクへ出向いていた。・・・

カラングランを出発した米軍は三月一日、このミニ砦を襲った。松岡中隊長は急を知り、伝令一人だけを連れてこの陣地へ戦闘指揮に出向いた。戦いは時間刻みで激化。松岡中隊長が主力の出陣手配を取ったときには、主力のホシ陣地付近も頭が上げられない程の射撃を浴びており、遂に主力は陣地へ釘付けのまま。に主力は陣地へ釘付けのまま。この結果二日の夕刻までに、砦の小隊員全部が手投げ弾をもって応援全減した。敵味方入り乱れた文字通りの白兵戦であった。

この戦局にあって三月二日第一中隊長松岡昌晴中尉(戦死大尉、倉吉市出身)が戦死、前後して半数約六〇人の隊員が散ってゆく、残りの半減中隊はその後約一〇日間ゲリラ戦を行い後退する。

林原第九中隊

林原修一中尉(戦死大尉、名和町出身)指揮によるミヌリ守備の第九中隊は、旧満州・関東軍時代に、”射撃の第九中隊“で鳴らしたという。しかし、海上輸送は沈没した乾瑞丸、この儀牲中隊でもあった。沈没、補強再建の各中隊が兵器、訓練、チームの総合戦闘力で本来の力を大きく割っていたという実情の中で、この九中隊は押し寄せた米軍に、百発百中の反撃を加え、犠牲の大きさにあわてた米軍歩兵がいっとき総退却。・・・

ところで、公刊戦史など多くに「ミヌリ守備の林原中隊」として表れるが、実際の戦闘地はミヌリから約三キロ南のプトランである。「・・・プトランの陣地で戦死した林原修一君は、私と初年兵時代から寝台を並べた無二の友であった。彼は自分の中隊が全減したことを確認後、拳銃で自決したーと当時通報を受けた。・・・彼の陣地は谷底のような所にあった。後部(北部)上方の私の陣地(雄健台)で見ていると、その後プトラン陣地は。約一週間砲煙に包まれ続け、 やがて全滅。」当時第一大隊副官中尉中原清重さんが語っているところだ。・・・(林原中隊の戦闘状況は、山本戦記に詳しい。)

カシ陣地の攻防

「三月十八日右第一線キリ陣地から『小数の敵歩兵我が陣地を攻撃しきたるも、前線歩兵よくこれを撃退せり」の電話報告が金剛山の連隊本部へ入った。」 (山本戦記)

この三月十八日の米軍キリ陣地攻撃をもって、鉄鳥取部隊本陣地の決戦人りとなる。・・・

右第一線全域は根本少佐の第二大隊担任で、その第一線は米田貴次中尉指揮の第七中隊であった。

米田中尉(戦死大尉)は安来市荒島町出身。・・・上陸後の一月中旬からざっと二か月間、山岳利用の築城工事に心血を注いだ鉄鳥取バレテの本陣だ。ここを墓所に一日でも長く米軍を足止めし、祖国日本本土攻撃を遅延させよう。その合言葉は「祖国を守れ」、「東京を守れ」となり、陣地即墓所作りに懸命となりこの日を迎えた。

ところで、この前後の食糧事情はどうであったか。松永元一さんの話では「バレテ峠付近の金剛山陣地に着いた一月いっぱいは、だいたい一人一日米四〇〇瓦(約三合) でした。これは扨米が約六〇〇瓦ずつ分配されるので、各人が鉄帽に入れて搗き、精米にして約四〇〇瓦です。弾薬、食糧は峠の背後(北)サンタフェという部落付近に運び込まれていたので、ここまで受領に行くわけです。庁道約八粁で夜間の往復。・・・三月中旬、右第一線の米田隊が激戦人りするころ、この米田隊陣地にやはり背負袋で籾を届けたのですが、もう砲弾が雨あられのように撃ち込まれた感じでした」と。

三月十八日、キリ陣地をうかがって追い返された米軍は、翌十九日には本格攻撃をしかけ、キリと西隣のカシの両陣地へまず迫撃砲の猛射を浴びせる。歩兵攻撃の支援射撃なのだ・・・ここの戦闘は三月二十八日まで旬日にわたり激烈を極める。カシ陣地の攻防が激烈を極めたのは、戦略上の要点であったからで、それだけに米軍も歩兵戦闘上、ここはどうしても占領したいという作戦に出、わが方も守備の米田中隊はじめ、第二大隊の総力で一回、二回、三回と決死隊を編成して切り込み反撃に出て、大きな犠牲を出した。

伯太町 角田唯久さん(二大隊本部曹長)は、「三月二十二日二大隊主力による第一回白兵夜間反撃のとき、二大隊のこれら諸兵合わせた計は百五、六十人位であった」と語っており、米田中隊を合わせ二百五、六十人がここでの総兵力ではなかろうか。・・・

カシ、キリ両陣地上空には連日観測機(軽飛行機)がくいついて離れない。この通称“蚊トンポ”が米軍各砲座と無線連絡を取り、弾着は益々有効となる。角田さんが、米田中隊ただ一人の生存者谷巌衛生兵長に聞いたという「二十一日夜、隊長切り込み、脚又は腰部重傷。部下と離れ行方不明。あと推定すれば二十二、三日をたこつぼ壕で生き、二十四日最後の力を出して自決」と。・・・カシ陣地で死守命令を果たした米田中隊は玉砕した。だが要地カシ奪回の切り込み特攻戦はまだ続く。

カシ陣地奪回作戦

師団、部隊、第二大隊が打ち合わせて決行した第一回カシ陣地奪回作戦は、三月二十二日夜、大隊長の指揮の下、主力を上げて決行。米軍の弾幕に遮えぎられて不成功、隊は消されてしまう。大園隊の消減で大隊本部ほか諸隊は後退して第二回戦に備える。カシ陣地奪回第二回特攻出撃は三月二十五日、第三回は同二十七日、いずれも決死隊編成の夜間切り込みであった。決死隊による二、三回の攻撃とも不成功。二十八日にカシ陣地は完全占領され、翌二十九日には次の(北側)ヤナギ陣地付近へ米軍歩兵が姿を現す。

右第一線の攻防

第二大隊の重火器隊は第二機関銃中隊と第二歩兵砲小隊の二個隊である。第二機関銃中隊はバレテ峠本陣の右第一線カシ陣地後方(北側) フナ陣地に配陣築城作業に移る。中隊長は野中章中尉(江府町出身、戦死大尉)、戦争は野中中隊長に配陣後わずか二か月間しか余命を与えなかった。部下隊員に重機関銃の火を噴かせることなく陣内戦に入らない三月七日、不運にも爆死してしまった。

後任には連隊本部付き、陸士五六期の多田博中尉(倉敷市出身、戦死大尉)が発令される。この頃からバレテ本陣の攻防戦が濃厚となる。北東の鉄は精強の名と裏腹に格別哀れで、陣中日誌も戦闘詳報も消滅して功績の詳細を残していない。カシ陣地からバレテ峠の頂上までの直距離は約六キロである。鉄鳥取部隊は三月から五月上、中旬にかけて南北約六キロ、東西約三キロ (地形上の実距離はこの約二倍)地内で死闘を展開する。兵力は連隊本部、大隊本部と歩兵各中隊の残存兵、重火器各中隊がその主力。これに増強の鉄道第八連隊と、レイテ決戦に降下させて名をはせた「高千穂空挺隊」 の別動バレテ回し「高千穂隊」 の一個大隊など。

なお、鉄鳥取のさらに東寄り鈴鹿峠方面にかけてのバレテ戦域には、僚友である岡山歩兵十、姫路野砲十、同輜重十各連隊などが広く展開敢闘中だ。

左第一戦の攻防

こんどは東側で起る左第一線の板垣第一大隊の攻防戦を見る。最先端に妙義山という陣地がある。守っていたのは三月上旬現在で、部隊のうち健在はただ一つの第三中隊であった。隊長は陸士五六期、山口県出身の大浜久助中尉。隊員は百二、三〇人でタコつぼ壕と横穴壕を築いて激戦の日を期していた。

このすぐ背後(北側) は雄建台の大隊本部本陣。各陣地(山) の標高は北にのぼるほど高く、八〇〇米から一、〇〇〇米強となって続き、 これらの中腹から頂上にかけ多くの壕が設けられていたわけだ。妙義山には歩兵の第三中隊に策応する第一機関銃中隊、東隣の一の谷に第一大隊砲小隊の一部、 西側の稜線に速射砲など重火器隊も配され・・・ここを先述の態勢に。

「三月十八日、妙義山の前方に米軍のパトロール隊と思われる小部隊が姿を現した。すぐ大隊命令が出され、最低の炊事要員を残し、全員が稜線上のタコつぼ壕や横穴壕に入り戦闘態勢に入った」と中原清重さんが記録している。米軍はゆっくり時間をかけて日本軍の洞窟陣地を遠巻きにし、 この間爆撃、砲撃、火えん放射を浴びせる。それでも日本軍は怖く、夜間は前進地点よりずっと後退、戦車で壁を作って眠る。

この三月現在になると鉄諸部隊や配属の特科部隊とも、 日中には砲弾で動きがとれず、もつばら米軍の戦車村へ夜間切り込みの決死隊を繰り出している。ブルトーザーで道を開き鉄守備隊の背後に戦車を回す。歩兵は防弾盾をかざして、 のろのろとやってくるとあって、白兵対決には時間がかかった。「米軍は、われわれの陣地を攻めるのに、直距離なら僅か一キロを三週間以上費やした。友軍の頑強な抵抗ぶりを改めて知る」と中原清重さんの戦闘記録にある。・・・

しかし、この死闘の詳細は不明で、大浜中隊生存者五人とだけ記録に残る。

三月下旬から四月にかけて、 いよいよバレテ攻防戦はピークを迎える。グラマンF4F 、 ロッキードP38の編隊が急降下爆撃と機関砲射撃を繰り返す。 ノースアメリカンB25が水平爆撃を、砲撃は一秒間に一発の割。「さすがの大密林バレテ峠の一帯が清野になった」と公刊戦史が述べている。徹底した砲爆撃で陣地を暴露させ、歩兵が止めを刺す戦法だ。妙義山付近には第三中隊と協同して戦った第一機関銃中隊も陣していた。隊長は倉吉市出身の船越正道中尉。「五〇年病没するまで宮司と皇学館大学助教授をしていました。・・・」と家人の便りにあった。

さて、妙義山の背後(北側) 一キロ強のところが雄建台で第一大隊の本部位置である。

「四月十二日、板垣第一大隊長は雄建台洞くつに船越第一機関銃中隊長以下を呼び戻し、反撃計画を説明していた。突如、敵が洞くつ入口に殺到してきた。板垣大隊長は抜刀して洞くつから飛び出した。このとき敵兵の手榴弾で壮烈な戦死をした」(公刊戦史)。

林連隊長は翌十三日、本部付の中条次作少佐(石川県羽昨市出身)を後任大隊長に任命、すぐ部署につかせた。急迫混とん、修羅の戦場でバラバラの隊員をよく指揮して敢闘、終戦まで生き続けるピナパガンで戦病死。右第一戦中条第一大隊最後の抵抗のころ、右第一戦根本少佐の第二大隊も、わずかの残存将兵が、増援の他部隊員とともに修羅の姿で奮闘していた。カシ、ヤナギといった主要陣地の奪回を図って切り込むが、その都度全員戦死。だが最後の一兵まで「血ニ染ミタル痩驅骸骨ノ如キ傷兵」(公刊戦史の表現)がどこまでも食い付くので、米軍側は「この絶望的なる争奪戦」(バレテ峠に建つ米第二五師団ダルトン記念碑文)と嘆き、泣きわめく場面があちこちに起こって、攻撃前進はインチ単位遅々たる状況であったと伝えられている。

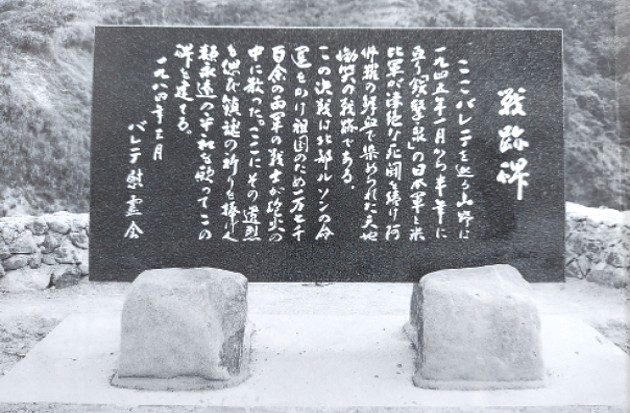

ニつの慰霊碑

「バレテ峠の攻防戦は、アリの業列(鉄兵団)に、煮え湯(米軍)をぶっかけるようなものでした」と、大栄町、バレテ会副会長穐山宇太郎さん(速射砲中隊長)がよく話す。ドラム缶が雨のように降ってくる、焼イ弾がバラまかれる。山はたちまちにして大火事だ。当林がまる裸になったら戦車が歩兵を伴ってやってくる。こちらが一発でもぶっぱ放すと、そこを目がけて百発のお返しだ。物量、装備あらゆる面に開きがあり過ぎている日米の決戦・バレテ峠の戦い。

一月下旬に火ぶたが切られ、五月末転進に移るまで四カ月間にわたって、このアリと熱湯の闘争が続いた。いま、バレテ峠の頂上に二つの慰霊碑が立つ、 一つはバレテ慰霊会建立の追悼碑、いま一つは米軍の碑。追悼碑は五十七年春の総会で発案があり、直ちに募金を始めて昨年末までに約一、三〇〇万円の浄財が集まった。鉄のほか同戦域で戦った泉兵団、戦車の撃兵団の戦友会からも支援があり、予想外(目標五〇〇万円) の募金額となった。石工の花原さんも献身的な施工。碑、台座、傍碑を立派に仕上げ、 この二月に神戸港まで送って船積みし現地据え付けにかかった。渡航した山本、花原両氏らがよく現地民の協力を得、全く日本式に基礎も強く固めたという。

傍碑文(戦跡碑)には「鉄・撃・泉の日本軍と米比軍が凄絶な死闘を続け阿修羅の鮮血で染められた天地慟哭の戦跡である。・・・祖国のため当一七、一〇〇余の両軍戦士が(以下略) とうたっている。

いまひとつは米軍の碑。指揮官ダルトン将軍の戦死を悼むものだ。碑文に「この絶望的なる争奪戦」 の言葉が見える。日本軍の肉弾戦にはばまれ、インチ単位の前進しかできない激烈さを極めたと嘆いている。

玉砕戦決行

いま一つ、連隊守備の宮崎三雄少佐指揮する第三大隊は・・・。前記の板垣、根本の二つの大隊が苦戦に陥った四月初め、カシ、キリ、妙高山各陣地奪回反撃戦の助っ人として四月三日出勤、十五日ごろまで奮闘する。しかし、この時点には第三大隊は実力約一個中隊(公刊戦史) のありさまで、それも重火器中隊の一部が主力。・・・このため第三大隊は出撃と同時に岡山歩兵第十連隊長の指揮下となり鉄道第八連隊員などと協同して玉砕戦を行った。重火器隊の一つ、連隊砲中隊が断末魔を迎えたのもこの頃(四、五月)である・・・

中隊総員は一六〇人前後。射距離は小さかったが弾道が湾曲して地形にうまく合う小回り的性能を持っていた。

連隊砲中隊長は米子市出身の山本正孝中尉(戦死大尉)で、右第一線の要衝ヤナギ陣地西側に配陣して当初痛快な戦果をあげる。

・・・昼間に砲を撃てば百雷のようなお返しがあるので沈黙し、この間に近接米軍の休息地を十分確認、そして明け方を待ち、射撃。寝込みを襲われた格好の米軍が悲鳴をあげて逃げ惑う。そこを退路捕そくの斬り込み隊が待ったをかけ、時には食糧を分捕ったり、 M4重戦車やプルトーザーを破壊するなど、勝ち進む米軍の戦意を大きくそいだ。

玉砕戦の渦中で、ひと時は大活躍した連隊砲も、四月中旬に陣地(砲座)が狙い撃ちされた。砲門は飛散埋没し、山本中隊長は壮烈な戦死(四月十八日)、後任中隊長伊田守彦中尉(戦死大尉、倉吉市出身)も、山本中尉戦死後三日にして戦死を遂げた。健在火砲わずか一門となる。林連隊長は、直ちに本部情報将校吹野俊英中尉(戦死大尉、淀江町出身、東大卒)を三番手の後任中隊長に任命し、健在な一門の砲を金剛山に転進するよう命じた。・・・五月十三日、米車の警戒電線(別名ピアノ線)にふれ、これを合図に自動小銃の連射を浴び、吹町中隊長戦死。連隊砲中隊もここで実体が消えたと伝えられている。

五百人が脱出、転進

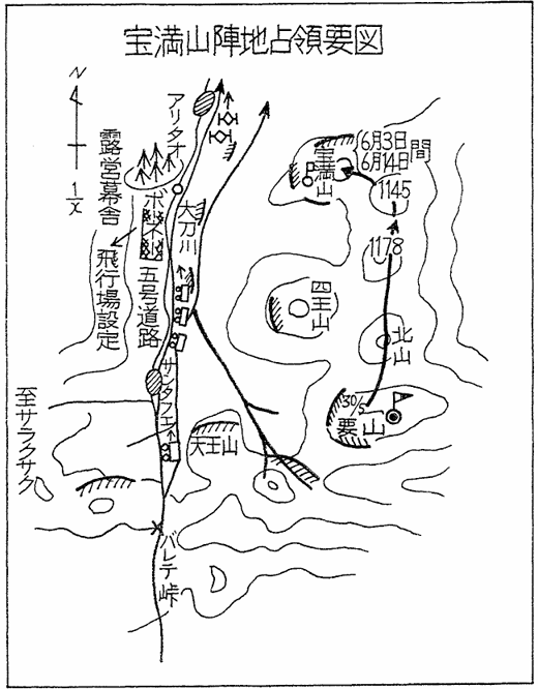

峠を占領されたのは五月九日、四月末から天王山を含む付近一帯は米軍包囲網がじわじわと狹り、迫撃砲弾が降りしきる。全山薄ぼんやりとかすむ砲煙のバレテ峠であったという。鉄鳥取部隊本陣の金剛山は、この頃城を枕に全将兵自決を覚悟の最終局面。・・・

林地区隊長は、十二日午後五時転進命令を下した。矢弾尽き果て落ち延びる鉄となる。五月十二日夜十一時、林地区隊長指揮の全隊員が敵中突破の転進スタートを切った。天の幸いで小雨、真暗やみでまさしく咫尺を弁ぜざる夜陰に惠まれる。五〇〇人弱の諸兵が「大和川」と名付けられていた小川を頼りに北東進して要山の兵団戦闘指揮所方面に向かう。集団にはぐれたら死が待つ。夜光木という螢のように光る枯れ枝があり、これを背につけて目印にした。

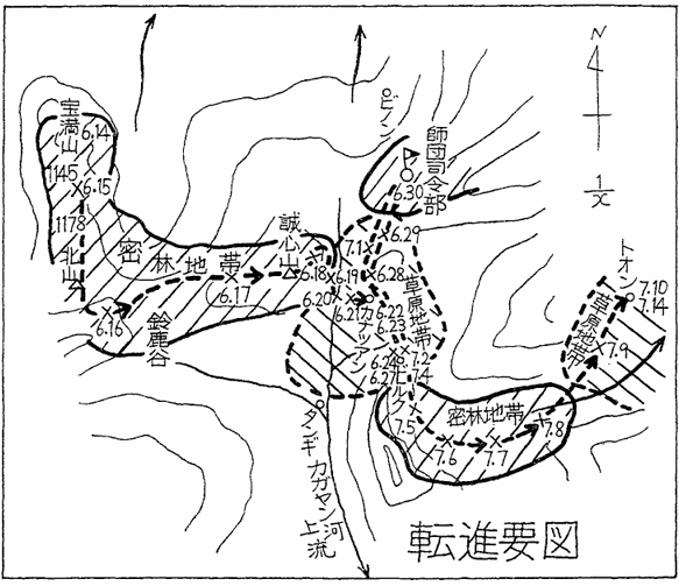

こうして十五日朝までにほぼ全員要山へ到着した。・・・軍旗と残存主力が四王山のさらに北、宝満山へ到着したには六月三日である。宝満山ーカナッアンと落ち延びた残存将兵は、六月二十六日、カナッアンの北にある、これまた草深いビルクという部落に着いた。ビルクで足踏みし休養しているうち、兵団戦闘指揮所へ派遣していた将核連絡班が帰へてきた。この時点指揮所は比較的五号線に近いビノンという部落にいた。連絡班が伝えた兵団命令は「速やかにビノンに終結すべし」(要旨)であった。

一日の行軍行程八キロ前後であったとされ、二十九日にビノンへ到着した。このビノンで「鉄鳥取部隊はカガヤン河谷を経てピナパガン北側高地に陣地を占領し、師団の背後を援護すべし」(要旨)の命令が出され、翌三十日約五日分の食糧を持ってビルクに反転、ここから北進の途につく。ビルク出発は七月四日、目指す次の部落はトオンであった。

消えた塩取隊

壊滅部隊は夜叉(しゃ) の姿となって密林内を歩き、七月十二日に原住民部落のトオンに達した。バレテ峠から東北に直距離約六十キロの地点服も靴も破れ、食べ物もない、マラリヤ熱病に襲われる。まさに死の転進で、トオンにたどり着いたものは二〇〇余人、道中で半数が枯骨となった。

ここで、 このまま塩をとらずに歩けば、残った二〇〇余人も全員死ぬ恐れがあると、・・・七月十二日、塩をとって本隊へ届ける任務の「塩取隊」が編成され、ルソン島東海岸のバレル湾岸へ向った。隊長として出発したのは本部付の木島重徳中尉(溝ロ町出身、戦死扱い大尉) に間違いない。・・・二大隊付き砂田久主計中尉(溝ロ町出身) のほか、次級幹部に本部付山代虎雄曹長(松江市出身)、吹野理次郎軍曹(淀江町出身)、 それにいま一人一大隊本部付熊谷稔曹長(倉吉市出身)がいる・・・一隊計約三〇人と推定されている。・・・なお、この塩取隊は現在まで消息不明である。

死臭の中転進

トオンから本隊が北に向かって進んだプコという部落。これを結ぶ密林と草原内の道は、 一つのけもの道で、道路などという常識的なものではなかった。ここを七月中旬、鉄鳥取部隊が通った。米軍を避けた他の部隊も同じように歩いたのか。死臭が漂っていたという。鳥取の将兵はこの死臭を磁石代わりにして方向を定め、北へと進んだ。行軍中に倒れたら最後、その死体は三日で臭気鼻をつき、 一週間で白骨化。・・・撃ち合いはないが、自分の体力との戦いが続く。

従って、トオンとか、プコとかいう草原部落の木の実やイモのある地点に着くと、やれ、やれとほっとする。安心して放心状態になり、眠り込んでしまうと、それが永久の眠りにつながってしまう。「肉体の極限を精神力で支えているのだから、この "つつかい棒“を置き忘れると最後だった」と、 ここを生きた元隊員は口をそろえる。「私は幸運にも体力に恵まれ通しでした。歩けなくなった連隊長を背負い、谷を登り川を渡るなど、 いま思ってもあの元気さが不思議です」と、山本照孝さんの回想。

七月二十日、プコという部落に到着した。精も根も尽き果て、衰弱し切った連隊長林葭一大佐が、プコ到着を限界のように寝込んでしまった。代って第一大隊長中条次作少佐が連隊の指揮をとることになった。ピナバガンはカガヤン河の上流で大きく開けた平野の南端。畑がたくさんありトウモロコシなどがあった。このピナバガンには八月五日に到着、九月一日まで滞留。 この間にカシプという部落に陣していた兵団司令部がやってきた。隷下の諸部隊残存将兵も終結して、鉄兵団が再び生き返ったような状况になったという。兵団命令により、九月一日ウルトウガンという部落へ向ってなおも北上する。・・・九月十日、突然この地で「大命ニヨリ戦闘ヲ停止ス」(要旨)の軍命令(山下最高司令官命令)が届いた。・・・「九月十二朝、命により軍旗奉焼式がウルトウガンの地で行われ、林連隊長以下九〇人の将兵が万こくの涙をのむうち、軍旗は一条の煙と化した」。(山本戦記)。この後武装解除と続く。・・・

連載を終わるに当り、世界恒久平和を願い、祖国の難に殉じた先人の冥福を深く祈る。 (後記)

「戦霊の証言台」は、山陰中央新報鳥取支社の故下田美知夫氏が執筆されたと聞いている。同氏は、昭和五十年まで日本海新聞編集局部長と活躍され、昭和四十四年発刊の「ビルマ戦記・渦巻くシッタン」の編集にも当たられている。

また、氏は、鉄六三の第六中隊足立隊故西村喜美夫曹長のご令弟で、バレテとは特別に縁がある身近なお方である。生還したわれわれは、友が枯骨となったあの時、自分自身が生きる極限に追い込まれた、あの悲劇を子々孫々にわたって伝え、二度と戦争を繰り返さないことを誓って、同氏の貴重な遺構をお借りした次第であります。(文責・松永)

我が戦場点描

生還者 松永 元一 鳥取県淀江町

記憶を辿りて

心友同志が寄ると、私は何時の間にか比島戦の話に熱中する。これをみて家内が又始まったと笑う、自分でもそう思う。それは、あの当時の悲惨な体験を忘れることがてきない、強烈なものであったからのことである。

同じ運命の十字架を背負いながら、戦友はルソンの海で、また密林の奥深く第国の難に殉ぜられた。今その俤を想起するとき、いろいろな記憶が甦える。戦火に斃れ、また山中に仆れたまま生命の灯火を消していった、夥しい将兵の姿を、しつかりと網膜に焼き付けて帰国した私は、この惨状を語らなくてはとの思いにかられる。

戦友の非情な最期を思うと、涙なくしては書けないが、約半生紀前の幻げな記憶の糸をたぐりよせ、あるいは、思い違いもあるやもと、それを怖れつつ、あえて、かっての戦場での片鱗を点描する。

プンカンへ

私は連隊本部の主計下士官候補者として、昭和二十年一月十日の朝、土民が水牛の手網をとる牛車に、十円札の軍票五梱包ばかりと豚を積んで、 サンホセの街を発った。途中、四粁程進んだ処で、敵機グラマンに狙われ、急降下で機銃掃射を浴びた、その時、初め私は牛車の下にもぐったが、すぐに危ないと直感し、山の斜面をかけ登り木蔭に隠れた。掃射で木の葉と薬莢がパラバラと落ちてきた。掃射は三回旋回し繰り返したが、終って身体を撫でてみると掠傷一つなかったので、道路に降りてみると、車の下には豚の血がタラタラと落ちている。あの時やはり車の下にいなくてよかったなあと思った。

この騒ぎで土民は、水牛と車をほったらかして逃げてしまった。水牛や車よりもわが命が大事と思ってのことであろう。本当に住民こそいい迷惑である。仕方ないので、私が水牛の鼻を挽いて、 五、六粁程歩きプンカンに到着した。

バレテ峠陣地到着

この頃連隊は、プンカン附近の陣地配備を、バレテ峠(標高九百メートル位)前面に陣地占領と変換になった。私達は、一月十三日夜、完全軍装をして、 五号国道をバレテ峠へと急いだ。

周りは真暗闇でどんな所かわからない、 ただ前を歩く人を頼りに歩いているだけだ、小休止で背嚢を負うたまま道端に倒れると、側を無灯火の日本軍のトラックや、小部隊が喘ぎながら北へ北へと登ってゆく。夜の往来は賑やかである。

バレテ峠までは四十粁程だが、昼間の行軍は危ないので昼間は木蔭に休み、夜だけの行軍であり一気には進めない。私達は一月十六日朝、 ガスの中でしとしとと雨の降る、バレテ峠の一粁ほど手前の溪間に、 へとへとになって到着した。足許はじめじめして腰を下せないので鉄帽を裏返してそれに尻を下した。そして、 ほどなく一つ下の連隊本部溪に移動した。

経理室は、 国道から約三十メートル程溪を上った処とされた。 ここは陽の目もみえぬ大ジャングルで、 岩が多く、溪にはきれいな清水が流れていた。

掘立小屋

我々は息つく間もなく、 山の斜面に床上げ掘立小屋(バハイ) を建てた。柱は近くの立木を伐り、屋根は天幕の上に枝葉を覆って擬装し、床は細い丸太を列べて座を張り、その上に毛布を敷くと立派な座敷が出来上がった。寝心地も上々で、料理室の十二、三名が車座になって夕食もとれる、気楽な起居の場となった。

そして、少し離れた処に穴を掘り露天の共同便所もできた。車座になってタ食をとっていると、突然敵の長巨離砲弾が、トン、ヒューン、ブーと無気味に唸って、頭上を飛んだが、 これは後方を撃っているので心配無用とのこと、始めての体験であった。

洞窟壕

バハイができ上がると、次に洞窟壕の構築にかかる、爆弾にも耐えるため、壕は山の斜面に横穴のコの字型の洞窟を掘る。工具は歩兵用の鶴嘴と円匙で、土を掘り、石を抜き、岩を砕き、掘り出した土石は、空箱に入れて引きずり出し溪を埋める。まるで蟻の巣造りにも似た原始的手段である。掘り進む程に洞窟の落盤を防ぐため丸太で坑柱を組んだ。誰に習ったということもなく、生きるための知恵でなんとかでき上った。壕の入口は二か所で、 一方の入口が崩れても別の出口から出られように、洞窟はコ型とし、奥行きは七、八メートル、間ロと高さは各一、八メートル位であった。この中に吉村高級主計以下十二、三名が、上級者から奥にすし詰めのように人って寝た。

糧秣受領

昼間は壕掘りに精を出し、夜になると毎夜五号国道に立って、自動車輸送のわが連隊の糧秣を受取るため、夜霧に濡れながら、ライトを消して登ってくるトラックを呼びとめ、大声で「鉄四七の糧秣ではないか」と呼び掛けて、探さねばならなかった。ようやく五夜目に待ちに待ったトラックが来て、ホッと胸を撫で下した。

一日八七〇瓦(約六合)の定量を約四日間に食い延し、明日はいよいよ一粒の米もない矢先だったので、その喜びは大きかった。然し、この時一か月分として与えられたものは一人一日籾六〇〇瓦、食塩五瓦で、籾六〇〇瓦が八割となるとして四八〇瓦(約三、二合)、定量の約半分である。連隊将兵はこれで築城工事に従事せねばならなかった。

マラリヤ

私は一月下旬、経理室と行李班が一緒になって夜間行軍で輜重車による糧秣収集に出たとき、二回参加したが、二回共途中でマラリヤが出て歩けなくなり、輜重車の厄介になって、ようやく経理室に帰へることができた。

マラリヤの症状は急に熱の出る発作があり、始めは寒けがし、ガタガタ震えがきて、 一時間程すると身体の中が焼ける程熱くなり、四十度ぐらいの高熱を発し、ロが乾き、頭が痛む。約二時間もすると全身にビッショリと汗をかいて、急に熱も下り平熱となる。この発作が三日熱では三日毎、四日熱では四日毎、熱帯熱では不規則で毎日出ることもある。そして発作を何度も続けていると疲労で衰弱する。

転進中よくみかけたのは、 マラリヤが起きると一人で草の上に仆れて苦しんで寝ていた。 マラリヤに抵抗するだけの体力もなく、そのまま立ち上ることもできなかったようだ。

ひどいのになると、脳を侵して突然倒れて意識不明になったり、痴呆になるものもあった。肉体はいきているのに、理性は死んでしまい、声をかけても知らん顔である。マラリヤハマダラ蚊に刺されて発病するという。私は始めの頃は三日熱、後に熱帯熱に変わり、ピナパガンで再発したときは立ち上がることもできなかった。復員後も発作があった自然になおった。

無煙かまど

私は糧秣収集に出ても途中でマラリヤで倒れ、皆に厄介になったので、それからは、連隊本部渓で留守番役をして、経理室の賄いることになった。賄いといっても副食を作る訳でもなく、無煙かまどに飯盒を吊って飯を炊き、握り飯を作るだけのことである。陣地での焚火は厳禁である。煙が昇ると兵隊の所在を暴露し、砲爆されるからである。各隊では炊煙の昇るのを防ぐため、無煙かまどを作った。

このかまどは山の勾配を利用し、尾根に向かって長さ二十メートル位も溝を掘り、溝が潰れないように溝に小枝を並べ、薄く土をかける。炊煙はこの溝を煙道として伝い、尾根に向かって這い昇る。這い昇りながら煙道の隙間から、フス、フスと煙を漏らす、漏れた煙は樹間を伝い山全体に拡がり、あたかも霧がかかったように陣地を偽装してくれる。戦場の知恵が生んだ敵機の下での炊餐方法である。

五月八日頃、私がここで飯炊しているとき、同郷の金川伍長 (連砲)が「腹をやられた」と云って、駈込んでこられたときのことは、以前の会報に記した。

虱

バレテの陣地や山中では、上衣や襦袢や袴下に虱がひっついて這い回り、血を吸って身体が痒いので、天気のよい日には、上衣や襦袢を脱いで裸になり、皆がしゃがんで木洩れ日にこれをかざしたり、また袴下を拡げたりして虱退治をした。縫目に蠢いている虱や、銀色に列をつくっている虱の卵を片端から爪で潰しても到底退治し尽せるものでなかった。私がピナバガンでマラリヤで寝ていたときは、夜中に虱が胸や腹をゴソゴソと這いずり廻り、又血を吸った跡が痒くて、 一晩中ガリガリと身体を掻いて眠れぬこともあった。

連隊本部渓急迫

五月の声を聞くと、私達が住みついていた連隊本部渓周辺も、熾烈な集中砲火に晒された。敵は尨大な鉄量と優勢な航空兵力、戦車力、迫撃砲、大砲、火焔放射器、ブルドーザー、装甲車、輸送車両、通信機器等、その量、質とも全く比較にならぬ戦力で襲いかかってきた。

欝蒼としていた密林も、爆撃や砲撃で大木が薙ぎ倒されて折れ重なり、山は明るくなり、拓け、雑然となった。そして、ここに住みついていたのか、山猿の一族も住む処を追われ、あわてて群をなして移動する光景もあった。そして、前線で傷ついた将兵も、この渓まで逃れ、中にはもうこれまでと手榴弾で自決する者もあった。

戦局は愈々急を告げたので、林連隊長は一日も長く敵を喰い止めるべく、各隊長に金剛山に集結を命じられ、五月七日頃には各隊が、金剛山に円陣形に陣地をつくり、最後の抵抗をはかることとなった。

経理室周辺も山腹に迫撃砲の集中砲火を浴びた。瞬発する炸裂音は地上で碎け、山腹は弾痕ができ、土石が転がり落ちた。

五月九日頃の早朝には、対面の山稜に突然敵の戦車が現れ、金剛山の頂き方面に、ドカン、ドカンと甲高い金属音を響かせながら戦車砲を射ち出した。経理室の我々は寝耳をかかれ、戦車が目の前だ、さあ大変だと、洞窟壕を飛びだした。経理、医務、兵技各部と行李班を合わせて小銃一ケ小隊を編成し、南側稜線の蛸壺陣地に入り、ここを死場所と考えた。

周りは既に米軍に囲まれており、北側山稜には米比軍がテント幕舎を建て、登ってくる米比軍の姿も見える。この頃、私は徊窟壕に忘れ物を取りに帰った処、壕の中には既に負傷兵がいっぱい入っていた。壕の前の渓川には、両足をもぎ取られた惨ましい姿の兵隊が、這って水を汲もうとしていたので、水筒に汲んでやった処、これを一気に飲み干した。あるいはこれが独り死路に旅立つ末期の水になるかもしれないと思った。

五月十日頃に、私は国道方面に斥候に出された。一人で経理室の渓に下りようとした処、昨日とは様子が変わり、米軍は渓に入って、医務室壕のすぐ上にも、迷彩服を着た米兵が腰にカービン銃を構えて立っていた。咫尺の間にいたが、幸い木の蔭で気付かれず、 私はすぐ方向を変えて別方向から国道に出た。

陣地撤退

五月十二日の夕方、私は寺垣経技曹長(岩美町)に随伴して命令受領に行った。この時、連隊本部前は混然として、暗号班は暗号書等を焼いており、班長の桑谷軍曹は、何時準備したのか帷子の白装束であった。私は、 これはいよいよ最期の時かと感得し、 母の写眞一枚を残し、他の軍隊手帳や入営時貰った知事以下島根県農務課の皆さんの寄せ書きの国旗等手持ちのものを火中に入れ焼いた。ところが、命令は「今夜二十三時を期して、金剛山稜線にある敵を攻撃しつつ、十五日朝までに大和川第三合流点付近に前進すべし」とあった。即ち、 ここを撤退せよということである。早速我々は蛸壺陣地から逃れて連隊本部に集まり時刻を待った。

その中には、片足をなくした兵隊が、どうしても随いて行くと頑張っており、出発時は一緒だったが、途中でとうとうだめだったようだ。

二十三時、小雨が降る中を出発、あたりは墨を流したような闇、前を行く行く兵隊の背嚢につけた、青白く光る夜光木(湿った枯れ枝等が霊菌で怪しい光を発する)を頼りに、 一列縦隊になって無言で進む。金剛山の稜線からは、敵の曳光弾が白光を放って一瞬明るくし、時々機関銃を射つ。我々は金剛山の急峻な斜面に足をとられつつ、前の人に離れないように一歩一歩よじ登った。私は途中で手に持つ小銃が、手から離れてしまった。それを拾えば、前と離れ、また後続の人に迷惑をかけるので、捨てたまま進んだ。ようやく稜線に達すると、米軍の声も聞こえ、また探知器の電線も張ってあったので、無言で注意深く歩いた。そして、夜の白みかけた頃、稜線を少し下った金剛山鞍部に進出し、それから部隊は昼間はじっと隠れて待機し、夜暗を利用する隠密行動で、敵の包囲網をかわし脱出に成功した。私は急坂で小銃をなくしたが、その代りは、稜線付近で落下傘部隊が持つ折半式の精巧な銃を拾い、以後この銃を背嚢に括って歩いた。

山 蛭

連隊本部渓の滞在中、また撤退後、大和谷川、四王山、宝満山、鈴鹿谷と転進中の山の中で、何時も悩ませたのが山蛭だった。山蛭は糸のように細い蛭で、人間の臭いを嗅ぐと高く頭をもちあげ、ゆっくり首を振りながら、尺取虫のように体を伸縮させて、靴や巻脚胖の中等にもぐり込んで生血を吸い、また、木の枝や草にたれ下がり、人の臭いを敏感に嗅ぎとって、フワーと落ちて身体に觸れると、すばやく動いて服の中や眼の中で吸血し、プクブクと大みみずのように丸く膨れていた。足が痛いなあと靴をぬぐと、靴下の中に何匹も蛭が大団子のように喰いついていた。痩せ衰えた兵隊の、残り少ない大切な血を吸い、その跡も長いこと痛むなど、山蛭は将兵泣かせの最たるものだった。

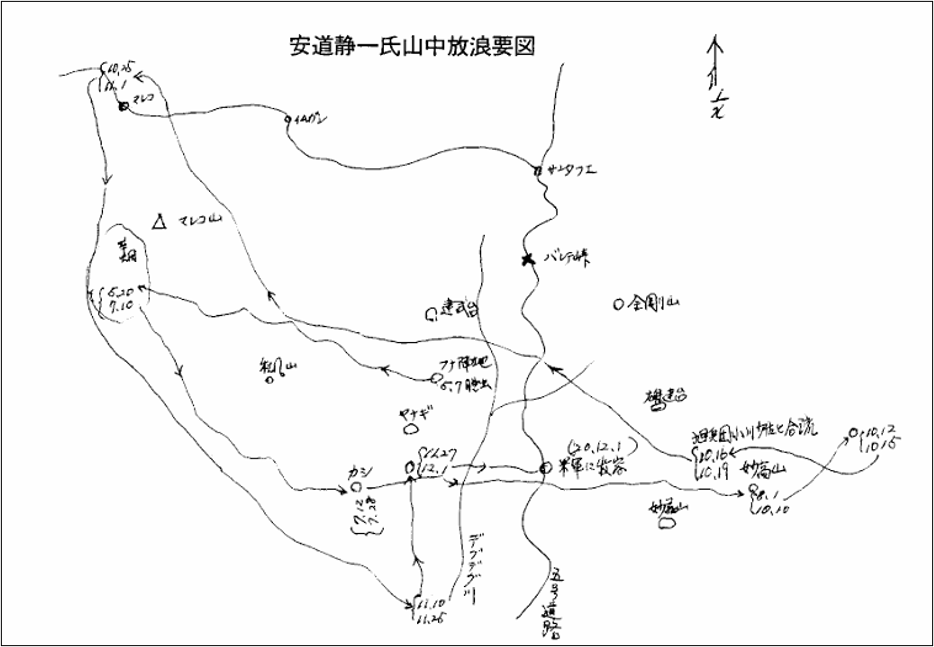

宝 満 山

私は六月八日宝満山に到着した。この山は一、 二〇〇メートルの高い山で、数日間の滞在中は雨の多い日が続き、頂上は雲の上にあった。夜下界の国道を眺めると車の往来がはげしく、また、仕掛花大のように燃えて、激しく戦火を交えているようたった。

私がこの山に着いた日は大雨だったので、岩の蔭にひそんで飯盒炊餐をした。薪は濡れた生木を割箸のように小さく裂き、これを井桁に三糎位積み重ね、その下に、小銃弾の中の煙硝を撒き、それに火縄(マッチがなくなっていたので、布切をなって火縄を作り、行軍中持ち歩いた。) の種火をつけて発火させ、木を燃やした。しかし、雨に濡れているのでなかなか燃えず、三十分も口が痛くなる程吹いて、やっと燃え上がり、飯を焚くのに一時間もかかる有様だった。

また、夜通しの大雨にテントもなかったので、衣服は勿論褌までびしょ濡れになり、靴の中もグシャグシャだった。落葉がズブズブに水を含み、腰を下ろす処もなかったが、木株に腰を下ろしてまんじりともせずに冷えを凌ぎ、ひたすら夜の明けるのを待ったことは、今なお忘れることができない。

先発糧秣収集班

吉村高級主計は、食糧を確保するために先発隊の派遣を考えられ、私は六月十二日橋本少尉、寺垣曹長、蔦原軍曹ら数名と宝満山を発った。サンタクララ山を下って鈴鹿峠方面に向かい、峠の手前から山地を北東に山越ええして、ママヤンに着いたのは六月下旬のことであった。ここは既に他部隊が収集し尽くした後で、何の成果も得られず、ここから山越しをしてビノンの本隊に合流した。その間、旧スペイン道の峠手前では、道の眞中に褌一つの真裸の兵隊か仆れており、まだ生きているのに、被服、銃剣、背嚢等装備一切を、まるで追剥ぎにあったように盗られた情けない姿は、眼を背けさせるものがあった。

この頃には、各人が自分が生きることに精いっぱいで、他者に対する同情、親切心、愛情などはもう欠落しつつあるようだった。また林の中には、航空大尉が、死期を悟られたのか熱帯のこの地で、肩に肩章のついた詰襟の軍服で正装し、 一人静かに最期を迎えて、永久の眠りについておられた。誰れも見取る者もなく、誰れにも知られず、苔むす屍となってしまわれるであろうかと思うと、 いとど哀れを感じ、心の中で、南無阿弥陀仏と呟くのみであった。

ママヤン

六月三十日吉村高級主計が、本隊に遅れてビノンに着かれるとすぐ、私を呼んで「連隊は明朝ピナパガンに向け出発するから、君の直ちに後方ママヤンの谷川べりに、マラリヤで寝ている稲田曹長を迎えに行き、本体を追及せよ。」と命令された。私はすぐに午後三時頃発って山に向かい、山の中腹で日が暮れたので、大木の下で一人夕飯を食べ、ゴロ寝して一夜を明かした。翌朝は夜が明けるとともに歩きだして山越しをし、七月一日の夕方、ママヤンの川辺で寝ている稲田主計曹長らのテントを見つけた。テントの周りは屍が異臭を放っており、テンとの中には、曹長と垣外軍曹(独速十八大隊)、伊藤上等兵、(連隊本部)の三人が寝ていた。

迎えにきた旨を伝えると、 二人は早速明朝ビノンに向けここを発つことになった。そうして暫く経つと、伊藤上等兵が、家族の写真を並べて泣いている。曹長は「伊藤上等兵、君は自決しりやせんか。」と糺したところ、上等兵は「ハイ歩けないから今夜自決しようと思っています。」と答えたので、曹長は「短気をだすな、早く元気になって追及せよ」と訓して励ました。それで自決はしなかったが、歩けないので一人残ることとなり、他の二人は熱も引いていたので、翌朝私と三人でここを発ち、山越しをし二日の夕方ビノンに帰った処、本体は前日既にここを発った後で、病兵が四、五人残っているだけだった。食糧は高級主計がママヤンを通られた時曹長に扨七、八升を残して行かれ、私も一升程度は持っていた。それで曹長の回復をまちビノンに二日程滞在した。七月五日の朝、私達三人は、 マラリヤでここに残留しておられた小西曹長(連隊本部)を加え、計四人で本隊の後を追い、歩き出した。マラリアあがりの一行は、灼熱の日を浴びながら、草原の土民道を本隊が歩いた跡を辿っていった。

ビルク

三日目かの七日頃の午後、ゆるやかな丘に畑が広がる中に二、三軒の小屋があった。ビルクという。カバナッアンは外れたようだ。そのビルクの手前の坂道で、ふらふら降りてくる土井軍曹(速砲)に出会った。軍曹は悪性マラリヤの重篤な症状で、言葉をかけても返事がなく、我々と反対方向に歩かれるので、稲田曹長が「土井軍曹、その道は反対だぞ」と呼びかけても、全く通じなかった。ビルクの土民小屋に入って旅装を解き、ここに二日ほど、滞在した。早速畑に出て甘藷堀りをしたが、部隊が散々掘り返した後で、いくら掘ってもだめで小芋が少々だった。その芋と僅かにあった芋蔓と一緒に炊いて食べた。また、持っていた籾もここが最後でなくなってしまった。籾はそのまま掛盒で炒って黒こげのまま食べていたが、ついに掛盒一杯分となり、「いよいよ今日で米ともお別れか」と慨歎しながら、二人でモグモグかみしめながら食べた。

ビルクに滞在中、野砲第十連隊副官小川大尉(倉吉市)の率いる、二十人足らずの一団がここを通られた。我々のような小集団は危ない状况下、幸い稲田曹長は副官と面識があったので、同行方頼んだ処了承を得、曹長外二名が同行することになった。小西曹長はマラリヤで一緒に行けずここに残られた。

一緒に歩いた野砲連隊とて飢に悩み、戦いに疲れ切っていた。自分の身体が精一杯だのに、連隊長の荷物や本部の重要書類の入った行李、梱包を担がせられていた。また、飢とマラリヤで落伍兵が続出した。共に戦い、共に苦しんだ友は殪れんとする友に力を貸そうとして、荷物をとってやったりもしていた。「今少しだ。頑張れ、ここに残ると死ぬぞ、立ってついてこい」と上官が叱咤激励しても、泣いて「先に行ってくれ」としゃがみこむ兵がいた。落伍すれば即ち死であるが、もう起き上がれないのである。

山中彷徨

ジャングルに入ると、軍刀や短剣で枝を払い、萱原になると草を踏み倒した足跡を道とし、川に至れば岩伝いに、雨が降れば雨に打たれて、空の飯盒を提げて、あたりをうろうろしながら食べる物を求めて歩いた。この頃の食べる物は、野草の山春菊、木の実、渓の岩の間をチョロチョロする沢蟹、川にいる蜷貝であった。山春菊や沢蟹は歩きながらロに入れた。木の実は落ちたものを拾い、一

応何でも噛んでみた。この頃の露営は、丘の上や渓間に携帯天幕を敷き、その上にゴ口寝である。軍靴は履いたまま、巻脚胖をしたまま、木の間を洩れる星空を仰ぎつつ横たわった。遥か北の北斗七星の空に向かって祖国を偲び、母を想った。

霜に立つ母の姿を描きつつ

今宵も月に健在を問う

そして、ぼた餅やしょうけ飯のうまかったこと、いろいろな身の上のこと、子供の頃川で鮒を釣り、川蟹をさぐったことなど、話し合って眠りにつくのであった。ビルクを発って一週間程後、小西曹長が一人で歩いておられた。みると軍刀やピストル、背嚢もなく、丸腰で空の飯盒だけ持っておられた。声をかけても悪性マラリヤの為か反応もなく、どうしてもあげることもできなかった。

私達の先を行った部隊は鉄六三を始め、鉄一〇、鉄野砲、徳永支隊、津田支隊、航空隊等だが、先に行ってしまったのか、これからの大集団には会うこともなく、出会うのは流浪の群のようだった。

この頃には、病み、飢えて衰えた将兵が、破れかけた靴、汗と垢にまみれた軍衣で、一途に生への執念をかき立て、歯を喰いしばって、山を登り渓を伝って歩いていた。道なき道に斃れ、あるいは岩蔭に、巨木の根方に精魂尽き果て、仆れ、また、水を求めた侭倒れ込み、再び起き上がれなかったのか、川のほとりに突伏して蝿と蛆にまみれ、死臭を漂わせている腐爛死体を散見し、涙をそそるものがあった。しかし、酸鼻を極める屍があまりにも多いためか、我々は何故か黙って片手拝みをして見過ごす戦場心理に変わっていった。私達も早晩、こんな姿になるのかと、自分の末路を見る思いがした。

蛆虫

陣地や山野で負傷したり、斃れたりすると、臭いをかぎつけてすぐ無数の大きな蠅がとまり、不思議にすぐ白い蛆虫や油虫のような虫がわき、傷口、目、鼻、 ロといわず、内臓や腹と処きらわず、くさみも生身もおかまいなしに動き出し、肉を喰い尽くして一週間程で白骨にしてしまう。哀れなことだった。

トオン

野砲と同行の私達は、七月十八日頃山中に焼畑と土民小屋が点在するトオン集落についた。鉄六三の本隊と東海岸に向かったまま消息を絶った、幻の塩取隊は既に発った後だったが、あちこちの小屋に若干の兵が残っているようだった。ここにも既に食糧は取り尽くしていたので、長居は無用とばかりに先を急ぐことになった。しかし、鉄野砲の弱った兵隊は若干ここに残留したようだ。

食塩は命の綱であるが、もう一週間程も前から切れている。塩分をとっていないので足がひょろづいて困っていた処、トオンにいた兵隊と稲田曹長の交渉が成立し、腕時計と塩を掛盒一杯と交換した。私達は早速掌に塩をのせ、歩きながら摘んだ山春菊にこれを付けて食べた処、たちまち足取りがよくなってきた。トオンは千メートル位の高所にあったので、 これからはゆるやかな草原を降りる一方だった。そして、密林に入ると岩石の渓となり、渓間には沢蟹がおり、歩きながらこれを撮み口にいれた。お蔭で食欲を満たすと共に塩分を補給したようだ。さらに渓を下ると、渓の底に地下水が流れる音が聞こえる、水無川があった。渓を下るうち、水量も次第に増えて、渕も澱み大きな渓川となってきた。

山春菊と川蜷

陣地に入って以来野菜の補給は、主食さえ補給困難という状況ではやむを得ないことだった。そうしたとき野生していた山春菊は、随分とお世話になった。 これは香りが春菊に似ているからそう名附けたのだろう。転進中は何一つ食べ物を持たなかったので、 この野草を歩きながら摘んで食べた。また、川の中に入ると蜷(にな)が多くさん取れたので、 この蜷と春菊を飯盒で茹て食べたが、糧秣がなくて身体をなんとか維持できたのは、この蜷で蛋白質を補給できたればこそと思う。私は故郷に帰れたら、 一年の内一日だけでも当時を思い出して、蜷と野草だけ食べて過そうと思っていたが、喉元過ぐれば何とかで今日まで実行できずにいる。

長谷川中尉と残る

渓川のほとりの大木の根っこに一人の將校が横たわっていた。稲田曹長は中尉と昵懇だったので、すぐにうちの二代目集成第二中隊長長谷川晴光中尉であるという。中尉は作業中隊小隊長の頃サンホセの北ナチビグットの敵砲兵陣地に斬込みをかけて大手柄をあげ、師団長から感謝状を貰った勇士で、師団でも名が通っていた。

小川大尉は直ちに「君達の部隊の、有名な中尉だから、君達はここに残って介抱せよ」と命じられたので、曹長と私はここに留まることになった。ここでも手持の食糧は皆無である。私は沢蟹をとり、また渓川に入って川蜷をとり、 これと山春菊を煮たものを唯一のメニューとして三人で食べた。その時私は川の中で二十糎程の小さい山椒魚らしきものを掴み、これを煮て三人で頭も骨も内臓も余すところなく食べたが、 それは全くうまかった。

私はここに三日間滞在し、この附近の蜷は全部取り尽し、ここに居ても死を待つばかりとなったので、 三日目の朝、 三人でここを発とうと、私が背嚢を負い起ちかけた処、 私の脚が立たなくなっていた。 これは困ったと思っている丁度その時、わが連隊の玉川大尉、飯塚少尉、曽川曹長等の一行が通過された。その中にいた谷上等兵が、靴下の中から米一握りを分けてくれた。早速その米と山春菊で雑炊を作って飲んだ処、脚にカがついて歩けるようになった。 一握りの米が泳いでいるような雑炊でも有難い効果があった。本当に一粒の米の有難さが身に泌みてわかった。そこで長谷川中尉には谷上等兵が付くことになり、 稲田曹長と二人でここを発った。 その後長谷川中尉は元気になって進まれ、ピナバガンに出る直前に斃れられたと聞いた。残念だったことと思う。 心からご冥福をお祈りする。

暫く渓川添いを下った。絶壁が行手を塞げばロッククライミング式によじ登り、 山腹を逼い、 また川に下りて岩を伝いながら進むうちに、 カガヤン河の本流に出た。

カガャン河本流

本流は、河幅も広く、水量も豊富である。ここも巨岩が前進を阻む、神々の造った大自然の秘境を石伝いに歩いた。河に入って岩をこさげると大きな蜷貝がゴロゴロと掌にいっぱいになる、この蜷と山春菊を飯盒で茹でて腹いっぱいに食べた。蜷貝がある処では、日が高くてもそこで露営をし、満腹感を覚えつつゴロ寝して、清流の音を聞いて眠った。この頃から兵隊の離合集散があり、また、垣外軍曹と一緒になった。次第に河岸が平坦になって歩き易くなった。

その頃歩いていて、木の実を拾い、毒でさえなければ何でも食べた。ある時は卵大のバイバスという木の実の青いのを食べた処、それが腹の中で固まって便秘をし、汚い話だが稲田曹長と私は河原にうづくまって、木の枝でほぢくり出し、やっと事なきを得たが、垣外軍曹は出せなくて、それがもとで落伍してしまわれた。これも人の生きる死ぬの大事なことだった。

河添いを進むうち、流れも緩やかになり、河岸も広くなり竹藪に出た。筍を見つけ、 ゆがかずにそのまま飯盒で煮て腹いっぱい食べた。 いま八月に入ったようだ、宝満山を出てからもう五十日にもなるのに、ビナハガンには何時出られるであるか。 この間、我々も飢え、 マラリヤ、下痢等で衰弱して倒れる者があり、連れも減ってきた。また、破れた軍靴が脚に重く、解くことのない巻脚胖の下で肢が蒸れ、身体を洗うこともないので、栄養失調も重なり尻や手足も爛れて熱帯性潰瘍ができた。もう歩けないという兵隊が続出した。重い足をひきずりつまづきながら、さながら夜叉の彷徨の姿である。

筏乗り

この付近は竹林があるので竹を伐って筏を組み、 それで河を下ることを誰かともなく思いついた。 二日位かかって二十本位の竹を伐り、 それを蔦かずらで東ねて筏としたが、 ここの孟宗竹は肉部が厚く重いので、筏の浮力が乏しかった。穏やかな流れに数組の筏が乗り出した。私は稲田曹長と一組で、筏に小銃や背嚢を縛り付けて乗った処、身体の重さで筏が二、 三十糎も水中に沈んだ。河の中程に出た処深くて棹がととかず舵がとれない、致し方なく流されていたら、 巨石が乞立し激流渦を巻く急流となった。筏が岩に引っかかったが、棹がきかないので激流に翻弄されるままに流されて二、三十分も経った頃、河の中の中洲に筏が乗り上げてようやく助かった。

そうする内、大きなスコールが降って河の水嵩さは増し、中州が次第に狭くなり出した。幸い、 これもことなきを得、安堵の胸を撫でおろして、その夜は中州に寝た。衣類は濡れても、熱帯地のこととて、いつの間にか乾いていた。

翌朝は、 河の水嵩さが減ったのを幸いに、小銃、背嚢を頭の上に乗せ、首まで水に漬かって対岸に上った。丁度河岸には棗(なつめ)に似たピンズという木の実がいつばい実っていたので、それを満腹する迄食べた。ここから又筏で下れば死ぬから歩くという組と、もう歩けぬから死んでもよい、 又筏に乗って下るという組と二つに分れ、私達は歩くことに決めて先を急いだ。

暗黒と曙光

ピナバガンに行くと云っても、当時は地図がある訳でなく、 山の名も地名も知らない、今日は何日であとピナバガンには何日かかるか、その道程も全くわからない。勿論ペンも紙もないから記録もなく、成り行き委せの遠くて長く、そして悲しく惨めな、あてどなき彷徨である。しかし、なんとなく拓けたこのあたりから、河添いに土民の道があり、食糧も筍、木の実、芭蕉の茎の芯、檳榔子の芯、羊歯の茎、ひまの種子等があり食をつないだ、よくもここまで木根木実を囓ってがんばってきたものかと思った。クワイの葉に似た里芋らしいの食べて口唇が痺れ、また、内地で軍事用にひまを栽培して種子は毒だから食べるなと教わったが、ここでその種子をおかまいなしに食べた処、おいしくて何等の異常はなかった等、色々な体験も得た。

もうピナバガンも近いというのに、道端の岩蔭に骸骨のような兵士が、枕元に家族の写眞と国旗を並べて、目だけパッチリ明けて仰臥していた。すべてを運命に任せて、死期を待つ諦観した聖僧のような姿で。死の寸前で魂は既に故郷に帰って、両親の幻影を追い、楽しかった故郷や家のことなどを思い出し、最後の別れの言葉をしているのであろうと想像され、涙を誘われずにはおられなかった。

この転進中は死も重いものでなく、カ尽きればあっけないものであり、それは人間一人を簡単に結着つける儚ないものであった。前面は絶壁でカガヤン河が大きく迂回し、溜場のような河岸には、明日目前の山を越えればビナバガンに出られると云って、私達数名の外に、空挺隊員、須村伍長(一中隊)等の兵士が、吹き寄せられた吹き溜めの落葉の如くうごめくようにして集まっていた。遭難した筏も河岸に乗り上げている。また、「日本は敗けた」と云いながら、迎えに行くのか逆方向に歩く兵士もいた。

誰れも骨と皮の極限状態であるが、明日は平野に出て食にありつけると、生への明るい望をつなぎ、もう一息だと皆明るい表情である。

八月十一日ピナバガン盆地に進出を果たした。最後の山越しは辛かった、もう限界だった。しかし、山の頂きに立って広漠たる盆地を一望し、青々とした耕地の緑をみたとき、とうとう生き残ったと思った。生きることの如何に苦しく、また、哀しいことをいやと云う程味わったことかと、思わず嬉し泣きした。山を降って麓の丘の一軒屋に辿りつき、稲田曹長、須村伍長、私の三人で早速調理にかかった。干した玉蜀黍や青いバナナを炊いて、団子にしたり、それを焼いたりして腹いっばい食べた。今迄まともな物を食べていなかったので、その喜びは格別で盆と正月が一辺にきたと夜遅くまで食べ物を囲み語り会って、楽しい一夜を過した。

そして翌十二日は元気を回復し、本隊を追った。各隊は各地に分散し、土民の家に人ってのんびりと暮していた。私達は連隊本部に着き、稲田曹長以下数名が本日追及した旨を田中連隊副官に中告し、経理室に復帰した。

経理室では、六月三十日ビノンで別れた吉村高級主計以下五名と、四十数日振りに再会し喜びあった。他方この間に橋本亀矩夫少尉を始め寺垣直之曹長、同僚の中田福夫、宮本満徳、 田中一郎、 日々野利喜蔵、 西村樹郎の各上等兵は、転進中山中で消息を絶ち、再び相見ることができなかった。ここでは食糧が豊富だった。主食は、干し玉蜀黍の砕いたのを飯のように炊き、副食には、水牛の肉、里芋、名も知れぬ野草等で、兎に角腹いっぱい食べれるのが嬉しかった。又畑に出ると砂糖黍、パイナップル等にありつけた。

水牛と仔豚

八月下旬、 田中連隊副官が林連隊長をプコから誘導して、ビナバガンに帰へられた直後の頃だったか、 経理室前を野生の水牛が遊んでいたので、 これはよいものを見附けたとばかり、小銃を持ち出して一発射った処、水牛の尻に当りいきなり走り出した。それを逃がさじとばかり二、三人で追いながら更らに一発射った処、いきなり家の中から田中副官が飛び出して「連隊長殿が休んでおられる家の前で、銃を射つとは何事か」と大声で一喝された。しかし、我々は家の前を通り過ぎて牛を追って走っており、今更止められない。山裾の道を五、六百メートルも追った処で、水牛が仆れてしまった。早速止めを刺し、応援を得て、鉈や短剣、ナイフで解体にかかり、技肉、臓物等を手曵き橇に積んで持ち帰った。

経理室には、吉村中尉、稲田曹長、蔦原軍曹、松本兵長、古田、宮浦、松永各上等兵の七人いたが、とても一頭分の肉を食いきれるものではない。早速医務室等他にも裾分けし、また、保管用に窯の上に肉を吊して 燻製にもした。そして肝臓、 舌、 脳味噌、等は珍味として味わい、 肉は焼いたり煮たり贅沢な響宴であった。

そんなことがあった直後、私はマラリヤが再発して歩けなくなり、寝たきりになってしまった。小用も窓からという始末だった。 そして夜中になると、虱が私の熱のある体温で気持よいのか浮かれだし、 丁度子供が運動会で遊ぶように、 胸といわず、腹といわず這い廻り、少しも眠らせない。そんな時、家の裏でしきりに、ブーブーと豚の泣き声がするので私は小銃を持出して、窓から一発ぶちかました処、見事命中小豚を射止めた。この小銃は戦争中はあまり役に立たなかったが、 その後の放浪生活では少しはお役に立ったようだ。仔豚の始末は戦友に委せたが、皆でおいしくご馳走になったという。また、 この仔豚は先日持ち帰った水牛の大骨の、腐れた臭いをかぎにきてご用になったという次第である。

ウルドーガンに追及

連隊は終戦の近きを感得し、米軍に近いウルドーガンに前進して、終戦情報を得ることになり、九月五日、連隊本部は、ビナバガンを発ってウルドーガンに前進した。その時私はマラリヤで寝たきりだったので、 そのまま取り残され、捨てられたような孤独感に襲われつつ一人淋しく寝ていた。

その後病状は少し回復した。集団からの離脱は不幸な運命に繋ることをよく知っている私は、病状も若干好転したから、ウルドーガンに追及しようと考えていた矢先の九月十一日の夕刻、畠中衛生伍長がウルトーガンから引き返して、 ピナパガンに残っている病兵に「九月十日、山下大将の軍使より終戦の伝達があったので、連隊は十三日にウルトーガンを発ち米軍に降るから、歩ける者は明日中にウルドーガンに追及せよ」と伝えて廻られた。この伝達は有難かった。若し、知らずにこのまま取り残されていたら私の今日はなかったのだ。

翌十二日は早朝、近くの家でやはりマラリヤで寝ていた本田上等兵(連隊本部)と二人でここを発った。本田上等兵はまだ回復しておらず、一粁ほど歩いては倒れ、坂道では倒れ、倒れては起き上り、倒れ、起き上りを繰り返しながら、励ましあって二人で頑張って歩いた。そして、連隊旗も焼かれ、 日もとっぷり昏れた暗闇の中の本隊に、やっと辿り着くことができた。

本当に間一髪で間に合った。私達の生死は紙一重の岐路にあって、私は幸運を掴むことができたのだ。

降伏翌九月十三日、連隊は病弱者を残しウルドーガンを出発、十六日ヨネスにおいて林連隊長以下九十数名が、米軍に降り武装を解除された。林少將(三月一日付進級されていた。) は米軍に収容後、九月十八日ムニオス米軍病院で、長い間の戦いで衰弱の極に達し、遂に病歿されたのであった。なお私達は降伏後エチアゲからカンルバン捕虜収容所に送られ、バタンガスに移って約一年間服役し、私は翌年の十月末母国に帰還した。

カガャンの亡骸

(昭和二十年六月十四日宝満山を発ち、 ヨネスで武装解除を受けるまでの約三か月間に、無念の涙を呑んで逝かれた、鉄六三の将兵約三二〇名の英霊を憶いて)

ポタリ、ポタリ、冷い山の夜露の雫がたれたとき、俺はふと目覚めた。静寂なあたりを見廻すと、 おおなんと、窪んだ瞳に映ったのは、俺の亡俺のムクロではないか。

哀れにも叢にうづくまって、氷ついた月の光の中に、硬直して永久に動かない。かっての俺の体驅は、ここに取り残されて、これからどうなるというのだ。

俺が食うべき糧もなく、 マラリヤと下痢に悶え苦しみ、カガヤンのこの山中に、骨と皮で横たわる。もう誰れも通らない、可愛そうな俺の亡骸、俺はお前を凝視して、餓死と知り病死と知ったとき、両親や妻子の慟哭を、また千里の道を遠しとしない、彼等の心を想って哭き続けた。俺は一途に生への執念を燃やし、歯を喰いしばって、必死に頑張ったが、ここで仆れて再び起き上れず、悲しい打ちひしがれた、数日を過して、俺の恐れていたものが、遂にやってきたのだ。皮と肉とは南国の灼執にむくみ、爛れ、頽れ、俺の亡骸は、死臭が鼻をついて、蛆が食い散らした。にぶい蛆の動きを見つめて、俺の戦慄は高まり、俺は声をあげて泣いた。ああ、俺は何故亡骸を、この悪魔の使者達に捧げねばならぬのだ。

地上に打ち捨てられた亡骸の恨みは、湿った山の夜風に、時折りゆらゆらと燐を燃やした。 この寂しい憤りの焔を見た人は、果たして何を想ったであろうか。なけなしの皮と肉が、 スコールに洗われて、俺の亡骸は、次第に形を変えていった、唇はなくなり、息絶えた時の苦痛のままに、食いしばった歯が露れ、落ち窪んだ眼孔に、月の光も届かなくなって、臭気もなく蛆も去った、俺の亡骸は、 地上に一組の白骨を残して、土に還っていった。

だが、この俺の霊魂は、一体何処へ還ろうというのだ。俺の亡骸を置き捨てた人々よ、俺の亡骸の傍を通り過ぎた人々よ、生きて永らえし人々よ、カガヤンの山中には、永久に故郷を恋い続けて、さまよう霊魂のすすり泣きが、夜毎聞こゆると、故郷の人々に、語り伝えくだされ。

追憶ー私のバレテ

生還者 松永 元一 鳥取県淀江町

フィリッピンで戦っていたとき、私はまだ二十才そこそこだった。亡くなられた戦友と運命を共にしながら、五中隊で只一人今日まで命永らえ、亡き戦友に本当に申し訳ないと思いつつ、早や八十路五くの高齢となった。遺族様には何年経っても亡き戦友の生前を偲ばれ、悲しみは生涯去らないこととお察ししていますが、生還した私達もいつも心の中を占めるのは、亡き戦友う とであり、五十六年前の筆舌に尽くせぬ凄惨な戦い、敗れて後の悲しい山中放浪は忘れることができない。

人は命の消えさる死によって一生を終るが、七、八十年も生きらるべきその命が、亡き戦友はあまりにも短く二十年そこそこの生啀だった。また残された遺族様言労も多く、何かにつけお欷き(たこととお察ししている。私は今お経をあげて戦友に只祈り、製旧に耽っていた矢先、山本さんから何か書けとの話があったので、せめて拙文ででもとペンをとった。 さて、私は既に小冊子や会報にも書いているし、今回は私の眼に映ったバレテ会発足当時の足跡や、 私の頭に浮かんだ入隊から台湾までのことどもを思い出すままに記すこととしたい。

1.第五中隊のあしあと

私は昭和十九年二月二十九日、北満興山兵舎の六七九の五中隊に現役兵四六名の一人として入った。(写真7参照) その時、中隊には昭和一八年九月入隊の補充兵が約三〇名、」 その外古参兵が約四〇名位いたようだ。中隊長は田中仁中尉 (陸上五五期)、 教官筑紫豊少尉(陸上五六期)、 助教は平野軍曹外三名、助手は福山兵長外七名位のようだった。(写真6入隊時の現役兵)

三か月の教育訓練は寒風吹き荒ぶ広漠たる原野の練兵場に出て、凍てついた大地を駆け這い廻って補充兵と共に日夜訓練が続いた。訓練の終りには弊社東側約二粁の日の出山への突撃だった。私は擲弾筒だったので、 第一線の後方から「突撃に」 の声で一気に日の出山に駆け登らねばならず、 遅れてよく叱られた。

七月には動員下令で南方転出となり、 八月十三日に約四九瓩の完全軍装で身を固め鶴岡駅を発った。汽車は貨物車の中に藁を敷いて牛馬並の扱いだった。一路南下し五日間かかってやっと釜山鎮駅に着き、釜山に十四日間待機した。九月二日出航のときは、第二大隊は貨物船乾瑞丸(六、五〇〇総屯) に乗った。船艙内は総員三、 五〇〇名の将兵がつめこまれ、 馬と貨物で超満員だった。九月十八日、台湾の基隆港に上陸し、 約三か月間台湾にいた。台湾は食糧が豊富な楽園で、 兵隊の顔は明るく生き生きとしていた。

2、 第五中隊 (三橋隊) が戦ったプンカン付近の戦斗概要につき、戦後鳥取地方世話部次のように発表している。

プンカン付近の戦斗

二月上旬、撃兵団を撃破した敵は、破竹の勢を以て「プンカン」の前進陣地に殺到した。敵は本道及び西方山地帯に攻撃道を開拓しつつ、我が左側背に迫った。三橋隊は、「キタキタ」北方高地を占領し、本道を北進する敵を迎え撃った。敵の砲撃と爆撃は物凄かった。平地より数十門の砲は一斉に咆哮し森林を薙ぎ倒し、陣地は瞬く内に破壊されていった。第二小隊長檀床少尉以下敵の猛爆のため生埋めとなり、第一小隊長筑紫中尉は果敢なる反撃肉弾戦を繰り返し、遂に両腕を敵の手榴弾に奪われ壮烈なる戦死を遂げた。三橋中隊長又負傷し最後迄担架の上で指揮をとったが、遂に戦死し中隊殆ど全員陣地に玉砕した。

比島民の心情

昭和二十年九月十六日米軍に降伏して、トラックに乗せられて南下したとき、住民は拳を振り上げて 「馬鹿野郎」、「泥棒」、「人殺し」の罵声を浴びせ石を投げつけたが、言われてみれば成程その通り 日本軍は住民を追い出してわがもの顔に家を横取りし、家畜を殺し、作物を荒し食糧を盗んだ。住民が怒るのも当然である。私は今でも罪の意識が沈澱している。

しかし、比島民は戦後数十年を経て、昔のことは忘れ友好的である。やっぱり比島はカトリック教徒が九五%のキリスト教国だ。どこの教会でもミサには老若男女の教徒が堂内に満ち、敬虔な祈りを捧げている。心が清純な国民である。

2.哀しきルソン戦

北満にいた鉄兵団一万二〇〇〇余の精鋭は、台湾を経て昭和十九年十二月下旬には、ルソン島北サンフェルナンドに上陸した。上陸直前に歩六三の第三大隊等が乗っていた乾瑞丸が、敵潜に沈められて

二九〇人が海の藻屑となった。兵団は直ちに山下大将指揮下に入り、バレテ峠やサクラサク峠に布陣した。海抜千メートル級の山が連なるここには、配属を含め二万余の兵が壕を掘ってたてこもった。

戦斗は激烈を極め、爆撃機、戦斗機は一人の日本兵も見逃さなかった。敵の強力なM4戦車、迫撃砲、機関銃、自動小銃、火炎放射器等あらゆる近代兵器が炎の尾を引き、飛びかい炸裂して山は燃えた。

守るわが兵は火砲に飛び散り、生き埋めになり炎に焼かれ、陣地には屍が折り重なった。負傷で動けねば手榴弾で自決せよ。また人命を消耗品扱いの死守せよとの命令が出ていた。そして夜になるとわが軍は、しがみついていた蛸壺陣地から抜け出し、斬込みで夜襲を繰り返し敵に恐れられた。しかし火力の差はどうしようもなく次々と陣地を奪われていった。

ここでの日本軍の戦死者は、バレテで約九千七〇〇人 サクラサクで約五、四〇〇人は、その戦いの 苛烈さを物語っている。包囲され全員玉砕あるのみと覚悟していたわが連隊の残兵四九〇人は、五月十二日峠の陣地を撤退し、六月中旬師団命令により二か月間の悲惨な死の転進を開始した。この時連隊は更に約三百五十人に減っていた。

転進当初は、 ジャングルで吸血する山蛭やマラリヤが将兵を悩ませ、雨期の霖雨が一層みじめにさせた。食糧の補給は全くなくなり、 栄養失調やマラリヤ等で歩けない病兵と、行き倒れの屍が目立つようになった。落伍すれば即ち死である。 倒れている病兵に声をかけても、うつろな眼で見上げるだけである。

私は六月末、高級主計より「マラリヤで倒れている轡長を迎えに行き、追及せよ。」との命令を受けて引き返し、五日位遅れて四十日間本隊の後を追った。 道のない山を先行部隊の足跡や屍を目印に歩き、 持っていた籾も十日程でなくなり、 それからは春菊に似た野草を摘み、 川に至れば蜷貝をとって主食とし、 沢蟹を見つければそのまま口に入れ、 木の実をを拾っては腹の足しにした。 露営は丘や川辺に携帯天幕を敷き、 軍靴や巻脚胖のままゴロ寝した。

夜空に輝く星空を仰ぎ、 祖国の山河、 老いた母、 懐かしい友の面影を偲び、 また餅や赤飯などの夢を描いて眠った。 進む程に、岩陰や巨木の下に精魂尽きて仆れ、また水を求めて渓谷に突っ伏し、蠅と蛆虫にまみれている屍もあり、 全くこの世の地獄絵であった。 明日はわが身かと思いつつ、 ただみ霊安かれと祈るのみであった。

大きなカガヤン河になると、 山や断崖、 水量豊かな流れ、 逆巻く急流と、人跡未踏の大自然の秘境である。ここでも行く先々に無念の涙をのんで仆れた病兵や、 枕許に寄せ書の国旗や家族の写真を並べて眠る屍もあり、 涙を誘うものがあった。 私達も骨と皮で体力の衰えと共に、 思考カも失せ死ぬことの哀しみも感じなくなって、 ただ食物をあさり今をどう生きるかが総ての飢との戦いであった。竹で筏を組んで河を下りもしたが、巨岩乞立し逆巻く激流に奔浪されて中州に乗り上げ断念したこともあった。

私達は八月十二日、 玉蜀黍等の食糧があるピナバガン盆地にやっと進出を果たし、 命拾いして本隊に復帰した。この転進で連隊はバレテ撤退以後三百数十名を失った。終戦により山下大将の命を受けて、わが連隊は林連隊長以下九二名が米軍に降ったが、林連隊長はその二日後に衰弱であの世へと旅立たれた。戦争とは哀しきものである。バレテ会では山本照孝氏を団長として毎年比島巡拝を行い、国の前途の繁栄を信じ命を捧げられた、連隊の二、五七六柱の英霊のご冥福を折りご供養を続けている。

悲運の航空部隊 バレテ峠妙高山で散華

和田 昇 (臨時野戦第二補充隊 元第四飛行師団司令部)

このたびは、いい方たちとルソンの地に戦跡訪問、そして慰霊巡拝の旅をすることができ有難く感謝しております。バレテ峠の戦いは大変悲惨で多くの将兵が戦死されたところであります。私はずっとその生々しい戦況を身にしみて体験し、胸に秘めて語りたくないという心境で耐えて今日まで沈黙してきました。

戦後五四年過ぎ戦争体験者は皆高齢となり、また他界する者も少なからず、このたびの慰霊巡拝を機に私のルソンでたどったみちと体験の一部を寄稿いたします。

昭和十八年一月満州チチハル独立飛行第五三中隊に赴任、その後第四飛行師団司令部に転属、昭和十九年五月大陸令により所属する第四飛行師団は第四航空軍の戦闘序列に編人されフィリッピンマニラに進駐した。

昭和二十年一月師団は軍命令により司令部戦闘指揮所をエチアゲに、主力はソラノ付近に転進航空作戦の任務を遂行していた。昭和二十年一月九日、米軍はリンガエンに上陸、ルソン各地で激しい戦闘が繰りかえされ戦況は悪化の一途をたどっていた。第四飛行師団は連日の戦闘で多くの飛行機をなくし、出撃可能な残存飛行機を全機特攻に投入すべく企図されていた。

その頃エチアゲの部隊内では良からぬ噂が流れていた。それは第四航空軍軍司令官富永恭次中将がツゲガラオの飛行場より軍偵察機に乗り台湾に飛んだらしいという信じられない出来事であった。(後日、噂でなく事実で護衛の戦闘機と共に一月十七日命令によることなく台湾に飛んでいた。日本陸軍史上司令官が敵前退避したのはあとにも先にも富永中将ただ一人であろう) 飛行場で軍刀を握り高くあげ若き少年飛行兵の操縦する特別攻撃機を見送っていたが、あれは何だったのであろう? 私も少年飛行兵第十期の出身であるが、苦々しく、又くやしく震駭に堪えない、

航空部隊をルソンの地に置いたまま離れていった司令官は、二度と帰ってこなかった。残された航空部隊は、内地より飛行機が輸送されて来るのを待ち望んでいたがそれは空しい願いであった。航空部隊は逐次地上戦闘に投人されて行く事になった。

昭和二十年三月第四飛行師団所属の将兵三〇〇余名は、行く先目的を明示されぬままトラックに乗せられエチアゲを出発南進した。道中オリオン峠に差しかかった際地雷が埋設されている、ゲリラの攻撃がある、との情報が入りトラックは徐行し長時間をかけ警戒しつつ峠を通過した。

サンタフェに到着全員下車し密林の中に入った其処で始めて野戦補充隊を編成しレバレテ峠に行き地上部隊と共に戦闘することが告げられた。編成された部隊は、臨時野戦第二補充隊 部隊長 小妻修少佐 第一中隊長 内山鉄二郎大尉 第二中隊長 中沢孝一中尉 私は第二中隊第三小隊第一分隊長を命ぜられた。第三小隊長は小野島少尉(後日石井曹長に交替)

第一分隊は甲斐正義伍長 横田勇司伍長 大城義兵長 我孫子六郎兵長 山本武夫兵長 新井梅次郎上等兵 松尾鼎上等兵 加茂野静夫上等兵 の八名であった。

野戦補充隊員は、司令部では、電報班、通信班、警備班、また飛行場で勤務していた関係で初めて顔を合わせる者ばかりであったが、 このときから同じ部隊で戦うんだという真に迫った状況となり思いっきり手を握りあい勇躍バレテの戦場についた。金剛山の壕の中に入り背嚢その他直ぐ必要でないものを整理し置き、松尾上等兵を監視員として残した。(松尾上等兵は監視中爆撃により戦死した)

部隊は妙高山に移り配置され、隊員は蛸壺と称する一人が入れるだけの穴を堀りそのなかに入った。連日砲爆撃を受けた数日後我が分隊は、敵の進攻を速かに発見報告すべき特命を受け谷間に降りて洞窟に入り哨戒の任にあたった。この頃より食糧が底をついて来た。僅かばかりの米を小分けにして雑炊にして食べた。次第に体が衰弱して来て苦しい日が続いた。雑炊を煮る時には煙を絶対に出さないように注意を払った。敵の砲爆撃の目標にされない為に。顔を真っ黒にして口を飯盒につけるようにし、フウフウと吹き火を燃やしたものだ。バナナの芯や根っ子など何でも口に入るものはすべて水炊きにし食べ飢えを凌いだ。岩穴の中でいつも内地でぼた餅を食べたことや白いめしに卵をかけて食べた話を何度も繰り返し専ら郷里を思い出していた。

昭和二十年三月十八日谷間より引き上げ本隊に合流するよう命令があり、即日夕暮れの砲撃の止んだ時を見計らって岩穴から出て妙高山に登り始めた。しばらくして谷の向い側の森の中より、一斉に物凄い勢いで機関銃による攻撃を受けた。敵兵の姿は判らないが夢中で応戦手榴弾を思いきり遠くに投げた。私はこの戦闘で右腓腹部に貫通銃創を受け創口を包帯代りに巻袢でグルグル巻きにして、山を登り本隊に合流した。休む間もなく嶺から少し下りた斜面に横穴を掘りその中に身を隠し穴の外側を付近に倒れていた木を拾い集め覆った。

山の斜面には戦死したものの遺体がたくさん横たわっていたが、助けることも、どうすることも出来ない地獄の世界であった。かねてよりバレテ峠には、満州から来た鉄兵団、撃兵団、それに高千穂部隊の精鋭が配置され勇猛果敢に戦っていると聞いていた。山の尾根を中腰になり警戒しつつ行ったり来たりする伝令がいた。頭に汚れた包帯を巻いて通り過ぎていく兵隊もいた。それらのものはすべて鉄兵団の兵隊であった。

毎日砲弾が飛んでくる。ヒュル、ヒュルと音をたて頭上を通り過ぎる。そんな時はまだ大丈夫だがそのうちシュッ! シュッ!と鋭い音がしてくる。間近で炸裂する音である。大きな声を出しわめき、死んで行く兵士もいる。まるで修羅場である。

私の入っていた蛸壺の上で一発が炸裂した。ガン!、同時に穴の中で飛び上がった。直径四糧程の真赤な破片が左大腿部に突き刺さる様に当った。ジュジュと焦げて臭い。痛い。左手で体を支え右手で破片を取り除こうとしたが破片の表面はギザギザで熱くて触れない。咄嗟に布(手拭だったか上着だったか覚えがない) をかぶせて取払った。無言でじっと堪え創口を押えた。創ロは、ざくろの様に開いていた。そのときはまるで気が狂ったようで鉄帽を頭にかぶっていると砲弾が胸に、いや腹に、顔に、当る様な気がして心配で一つしかない鉄帽をつぎつぎと位置を変えて置き身を守った。

おびただしい砲弾が撃ち込まれ多くの犠牲者が出た。誰も負傷者を助けようとしない。いやとても出来ないのだ。自分のことは自分で処置するより仕方がなかった。妙高山の南の方の山中で、ガラガラとブルトーザーで山路を造っている音が聞こえてきた。戦車の通る道を造っている音であった。

最後の決戦が近づいているのを感じていた。

第三少隊長である小野島少尉が体調を崩し砲弾が炸裂する中を平気で敵の方に向かって行こうとするので止むなく大城上等兵が付添い後退して行った。後任には中隊付の石井曹長がなった。(小野島小隊長ら二人の消息はその後どうなったか判らない)

四月十五日小妻部隊は、最後の決戦を覚悟し北部妙高山に移動した。私の分隊は敵監視のため、 一時そのまま残留した。砲爆撃により山の立木はすべて倒され土は掘り返されていた。私は二回の負傷で、汗とし虱(しらみ)と蛆(うじ)と血と土で創ロは腐敗し蛸壺の中は異様なにおいがしてきた。

四月十九日、速かに本隊に合流するようにとの命令があり敵の攻撃が止んだ隙をみて移動を開始したが発見されてしまったらしく、突然数発の銃声がした。誰かが「新井がやられた」 と叫んだ。後方を振り向き、見ると新井上等兵が倒れていた。 這いながら側により見ると胸をうたれ既に絶命していた。狙撃されたのだ。急ぎ土をかぶせ襟章を形見にはぎ取りその場を離れ本隊のいる北妙高山に着いた。またしても自分の鉄帽で蛸壺を掘らねばならぬ。体力がなくても自分の身を守る穴を掘るのだ。 一生懸命である。皆夕方までに掘り終りその中に入った。

いつ敵が来るのか判らない。悲痛な気持ちでじっと蛸壺の中ではやる気持を押え待機していた。各人手榴弾をしつかり持っていた。

四月二十一日朝四時頃であったと思う。まだ早いから敵の砲撃はないだろうと思い分隊員を激励、掌握するため蛸壺から出た。大腿部を受傷していたため体が思うように動かせない。匍匐(ほふく)前進し隣の横田伍長の蛸壺の中を覗き声をかけようとしたその瞬間その日の第一波の攻撃が始まった。しまった大変だ、と思い自分の蛸壺に飛び込もうとしたが遅かった。

物凄い数の砲弾が、シュ!シュ!と音をたてて飛んでくる。蛸壺の近くで大きなはげしい炸裂音がする。頭上で炸裂した砲弾の破片が腰部に当った。思いきり棍棒でなぐられた様な衝撃を受けひっくり返った。気が遠くなってあとの事は分からない。

何時間かが過ぎた。遠くで私を呼んでいるような声がした。その声で気がついた。誰かが穴の中に引きづりこんでくれたらしい腰と腹に激痛が走る。右腰部に破片が当り体内に入ったことは間違いないのだが、その破片が何処に止っているか判らない。しだいに不安になってくる。出血がある、苦しい、そして無性に淋しくなってきて涙が出てくる。死ぬかも知れないという気がして来て心細くなり、いろんな事を考えたり思い出したりした。苦しさに耐えて数時間が過ぎた。創口を押えていたのでどうにか出血も止まった。今度は、何とかして生きたい、・・・生きられる、と思うようになり少し勇気が出て来た。

夜になって砲撃も止んだ。石井小隊長が私の所に来て、「たくさんの死傷者が出たので、部隊長から重傷者を後方に移動させるよう命令が出た、みんなを誘導してさがってくれ」といって電報用通信紙にその旨書かれた「命令書」を渡してくれた。退って行くものは何名で誰であるか判っていない。小隊長の合図で移動を始めた。重傷者といえども人の助けは受けられない。自力で動くより仕方がない。渾身の力をしぼり暗闇の中を互いに言葉をかけ合って退った。

重傷者の中に、 マニラでいっしょに勤務したことがある林上等兵がいた。上等兵は足首より下が飛んで無かった。「連れて行って」と何度も必死に叫んでいたが衰弱と出血多量で遂に途中で息を引きとった。上等兵の血のにじむような悲痛な声は五十余年を過ぎた今も耳についていて離れない。魔の山の中を随分後退したようだったがその距離は恐らく四、五百米くらいだったと思う。衰弱し然も負傷している者にとっては何倍も何十倍もの距離に感じたに違いない。重傷者はひとまず穴を見つけ身を隠し、穴のない者は倒れている木のかげに隠れて横たわった。

四月二十六日夜、形相物凄く興奮した兵士二人が私を探して来た。穴の中に飛びこんで直ぐ、「部隊全員やられました」とくり返し報告した。しばらくして少し落ちつき全減の模様を話した。「一昨日から砲弾をどんどん撃ち込まれ、多くの者が死んだ。今日的が滅茶苦茶自動小銃や機関銃を撃って来たので銃を撃ち持っていた手榴弾を投げ応戦したが、全員戦死した。もうどうするとも出来ず、夜になって敵が後退して行ったので報告に来た」ということであった。

万策尽きたので私は意を決して、二名を使い負傷者にこれから各人で自力で再び後退し傷の手当をするよう命じた。重傷の者たちに山の中を勝手に退って行けということで血も涙もない仕打ちであるが、それが戦場での精一杯の策であった。どれだけの兵士が後退して快復したであろうか。神のみそ知るということである。

当時、妙高山で負傷するということは一面死を意味することでもあった。私は二人の兵士も含め負傷者と共に杖をたよりにバレテの山中をさ迷い歩き、専ら退ったそのうち一人になってしまった。力のあるものはどん先に退いて行った。私の所へ報告に来た二人の兵士は何という名前であったか、ずっと思い出そうとしているが今もって思い出すことが出来ない。山の麓に破壊されたトラックがあってその付近に籾が落ちているのを発見むさぼるようにして口に入れた。

サンタフェまで来たその付近には在留邦人や負傷兵が北に向かって歩いていた。中には元気な兵士もいた。昼は林の中に潜み夜になると歩き出すのだ。疲労のためうっかり道端で眠ってしまうことがあった。油断すると携帯品は盗られる。靴も脱がされてしまう。もう誰も人間らしい根性はもっていなかった。バヨンボンを通りキアンガンの山にたどりついた。キアンガンの山の中には第四飛行師団司令部の将校や顔見知りの有田曹長などがいた。彼らはエチアゲよりキアンガンの山中に移動して来た者達でバレテ峠の悲惨な戦いの体験者ではなかった。ニッパウスの中に調達して来た籾をしっかり積み上げていた。私は内心喜んで彼らのそばに寄り妙高山の激戦の顛末を報告しようとしたが、素っ気なくあしらわれ多くを語ろうとしなかった。

当時の状況から考えてバレテの方面より北に向かって退避して来た邦人や負傷兵はたくさんいたに違いなかったがその者達は皆「穀潰し扱い」で招かれざる客であった。私は又、 山野に食を求めてその地を離れた。谷を流れる小川の中を歩いていると小さな声で「兵隊さん、兵隊さん」と呼んでいる女の子が二人、草むらの中にうずくまっていた。 その横に長い髪を乱して死んでいる女がいた。

きっと母親であったに違いない。可哀想てあったがどうしてやることも出来ない。靴下の中に入れて持っていた貴重な米を幼い女の子に渡してその場を通り過ぎた。それから今度は山の麓で休んでいると、痩せ衰えた女の人が私の所に寄って来て足にしがみつき「米を下さい」 と懇願して来た。断わり切れず遂に靴下に半分程入れ腰にぶらさげていた籾を、身を切られる思いで与えた。女は涙を流しし礼を述べた。籾は山の中を段段畑で摘み残されていたものを一粒、一粒集めて持っていたものだった。

お互いに日本に帰ることが出来たら知らせ合いましょう」と郷里の所を紙片に書いて交換した。彼の女は、ダイヤのついた指輪を持っていた。お礼にあげると言って差し出したが当時指輪など全く関心がなく断った。後日私が復員し判ったことであるが、その女性は山田ふじゑという人で私より一年も早く内地に帰って居られた。マニラのピイバレデス、アベニダ、リサール街に住んでいて海軍下士官食堂の管理人として勤めていた。内地に帰り神奈川県寒川町に住み米軍キャンプで通訳をしておられ再会を喜び会うことが出来た。

昭和二十年九月十九日、暑さと飢えと風雨を凌いだキアンガンの山々に別れを告げ、しっかり自爆用に残し持っていた一個の手榴弾と、内地からずっと腰につけていた軍刀を、涙を流しながら米軍に渡し武装解除を受けた。妙高山で受傷し砲弾の破片を体内に残留させたまま二〇〇粁余をさ迷い歩き杖をたよりに衰弱した体に鞭を打ち遂にキアンガン収容所に入り私のルソンでの戦いは幕を閉じた。復員後、臨時野戦第二補充隊がどうして編成されたのか私なりに調べてみたが、部隊の詳しい編成、隊員の住所氏名は判らなかった。

厚生省援護局調査資料室保管の資料の中につぎの様な記述があった。

「野戦補充隊の編成」

『旭盟兵団の補充を指導して二月下旬バンバンにきた田中参謀がまず着手したのが多数の野戦補充隊の逐次編成であった。さきに触れたように、サリナス塩をもらいにくる者を利用して諸隊を掌握するに伴い逐次野戦補充隊を編成した。臨時第二野戦補充隊長翼司令部附小妻修少佐(五二期)。 ニ個中隊、計三〇〇名。航空部隊の人員を充当。のちこの編成のままバレテ戦を終始。』

◎第十八回バレテ会ルソン慰霊巡拝の折、山本団長さんより歩兵第六三連隊副官、田中大尉の手紙をお借りし拝見したところつぎの様な記述があった。

『一.小妻大隊長小妻少佐

人員装備本部及一中隊(M51小隊含む)本部、指揮班二七、行季二九、計五六、第一中隊一七七』

以上の記述はルソン・エチアゲ方面にいた航空部隊の中より三〇〇余名が集められ野戦補充隊を編成、妙高山に投人されたもので、航空部隊としてはそれぞれ優秀な技能能力を持った将兵であったが、地上戦で、薬もなく、炎熱のもとで悲運な戦いを強いられながらも精いっぱい頑張り祖国の平和を念じ亡くなって行った数少ない「誌」である。妙高山に想いを寄せ比島戦史の一頁に残ること願ってやまない。 合掌

・彼の山も此の山も皆亡き戦友の御霊静かに鎮りてあり

・最期迄戦い勝つと信じつつ飢えに斃れし友の尊し のぼる手記「鉄窓の涙」より

悲運輸送船乾瑞丸の最後とその前後

後藤智男 会見町

昭和一九年一二月一四日日本最後の船団として、台湾高雄港を出発、第十四方面軍山下奉文大将の指揮下に入るべく南進を開始するも、当時の太平洋全域は既に敵連合軍、特に階水艦の跳梁著るしく從って友軍の厳重なる対空、対潜監視は昼夜間断なく実施されていた。

それもその筈、昭和一九年一〇月一二日我が軍の夢想だにも予測し得なかった、台湾冲の大海戦と共に、台湾全土に丸三日間連続の大空襲により、飛行場その他の軍事重要基地は、その機能を完全に壊滅させた。当時我が軍として台湾は日本最南端の「不沈空母」として絶対の自信と期待を持ち続けていた。それがため連日の如く戦爆連合の編隊は陸続として轟音を響かせながら南洋の空に飛び続けていたが、大空襲以来全くの沈黙となり不安を隠すことは出来得なかったのであります。

輸送船乾瑞丸は明治年間の建造船であり、既に其の任務を終り廃船同様との事であったが、昭和一九年代に入って現役輸送船の大半は、あの膨大な地域南太平洋作戦の輸送作戦に従事して、その大半は海底深く沈役し是れがため、輸送能力は激減し、遂に乾瑞丸も再び重要任務に返り咲くことになった。六、五〇〇屯の老船に全力を傾注して船団の一員として勇躍巨大なる軍需物資を満載しその上、更に兵員約四、五〇〇余名を搭載するも自艦の能力を遙かに越したものであり、あのバシー海峡の荒波に乗り上げては船体がギシギシと軋み、全くの不気味さを響かせていた。

船団中他の一隻は荒波高いバシー海峡の眞只中附近にて、敵潜水艦の攻撃を受け寸秒の間に轟沈し、船体は二つに折れその半分は逆立状態の儘タ陽迫る南海の海面にいつまでも浮き続けてゐた。眼前に展開されたあの惨状は数千の若き生命と共に銃後国民皆様方の身血を注がれた軍需物資は其の目的を達すること無く、戦いの犠牲とは言え余りにも大きい惨事であった。

又、 この様な悲劇が幾日の日か我れ等の身の上に振りかかるとは夢想だにも感ずることは無く船に身を任せてゐた。灼熱の南海は船上に居ても暑い。况してや船室の中は蒸熱く丸で湯の中で蒸される様、僅かに在る通風筒は効果も無い苦しみであり然かも、船倉の中を幾重にも仕切り坐しても尚頭部がつかえる高さ、身動きさえも出来ない寿司詰め状態は是又呼吸困難、甲板上は勤務兵以外は上ることを厳禁されていた。

余りの熱さ辛さにそれと無く抜けだして甲板上に出て腹一ばいおいしい空気を吸い込んだ。丸で生き返った魚の様に両手を一ばいに張って海上を眺めた時、船上勤務の将校に見付かって叱られ又元の船室に舞い戻る。悪条件から好条件に移るのは蘇生であったが、好条件から悪条件に帰るのは全く無惨な体罰にさえ感じられた。船の南進に従って熱さの体感が一層強く成って来た。

船酔の激しい兵士達は甲板上の通路に倒れ、自分の吐き出した嘔吐の中でのたうち廻ってゐた。勿論小便大便共々にミックスした悪臭は強く鼻を突いた。最早や乗船者総員は酷暑の中の緊張であり永い輸送船路の旅であり避けることは出来得無い、その様な中に於ても一日当りの一人の配給水量は約一合程度であり全くの水分不足であった。その僅かな水は呑んでも又後からすぐ喉が渇く、然かもその様な状能が一〇日間連続した。それは是れを体験した者のみが知る苦しみであった。

兵士達は、三、四日の中に一度のスコールに使乗して携行天幕を張り、汚れた天幕の上に溜った雨水を我れ先にと頭を摩り合せながら最後の一滴までも嘗め尽して居た。配給僅か一合程度の水は将に焼石に一滴、耐えかねた兵士達は甲板上に在る急造の天幕張りの炊事場に、海中より吸い上げられて居る五、六ミリ程度の吸管から吹上つる糸すずの様な海水を夢中でロに当てていた。小生も一度強い喉の乾に耐えかねて塩水を口にした。呼吸を止め吸い込んだ一時は塩分の感じは無く更に吸い続ける内に強い塩分を感じて口を離した。強烈な塩分で喉がピリピリとする。

輸送航海中連日の如く甲板上の対空、対潜監視の勤務を命じられ、若しその任務の万分の一つにも怠たって、自船に被弾を受ける様なことあらば、四、 五〇〇余名の生命は瞬時にして、此の世から消え去ることは、 火を見るよりも明らかでありやがて来る戦況に重大な影響を及ぼすと自覚するとき、昼夜連続の不眠でも勤務を続行した。幸いな事には敵機の飛来は、後に来る魚雷被弾までは一度も無かったが、輸送指揮官輜重聯隊長、鍋島大佐の激しい連日の陣頭指揮は最後まで緩めることは無く、朝から夜まで一瞬の間も軍刀の柄を鞘やごめで握っての大声の連呼は物凄かった。やはり四、 五〇〇余名の生命と、軍需品の無事輸送の大任を最後迄持たれる最高指惲官であればこそと、つくづく尊敬の念を禁じ得なかったのは乗員一同同感であったろうと思われた。

台湾高雄港出向以来九日目、乾瑞丸は喘ぎながらも船団の一隻として追従し続けていたが、夜半突然機関に故障を生じて、一隻の護衛艦の警備の上に停船し其の修復に全力を傾注した。然かし乗船して居る大半の将兵達には、故障の発生や停船位置も全く知らされて居なかった。前述のバシー海峡で轟沈された僚船以来敵潜水艦の再攻撃は、其の後無かったがおそらく再攻撃の好期を待ち続けながら、船団に追従して百獣の王である獅子が、獲物を狙うかの様にチャンスを今か今かと血眼になって伺っていたのは間違い無いものであった事と推察された。

本団より離れた輸送船一隻、それに護衛艦一隻然かし之の好機は敵に取って手の出る程の好期とは云え、一方我が護衛艦も最悪のピンチとして船団航行中より、更に一層の厳戒に入って居るだろうと、流石百戦錬磨の敵潜水艦も察知し、より以上の絶好のチャンスをじっと待って居たであろうと後にして推測された。

幸いにして無事修復し早朝の出航のため、ほとんどの将兵は故障停戦も知る筈も無かったが、夜明けと共に船団中の僚船の姿が見当たらないのに不審の感はあっても別に気にする者は無かった様であった。船団の出港以来一〇日目の昭和一九年一二月二三日、遙か左方海面に島の遠望が見え始め、甲板上の将兵達は南方群島の一部であろうと、皆が感じ取りその推測が始まった。

やがて午前一〇時頃には陸地近くを航行し、陸地に椰子の木が明瞭に解かる様になって来た。

海上は風も少なく、全く波静か、輸送船乾瑞丸の機関の音も心無しか静かな快音の様子であったが、やがて来る激戦の地、地獄絵図と成るであろうとは夢想だにも出来得ない静けさ、輸送中の緊張した心も解けて、丸で一幅の油絵でも見てゐる様でもあり漸らくの間は、心まで奮われ居る様な気持であった。

対潜監視の任務を又しても命ぜられ、船の最後尾附近に監視哨を設け、其の任に当って居た小生でさえ暫し眼に写る対岸の美しい景色であったが、我に気付き海面の航跡監視に神経を傾注し始めた、と其の時突然船内放送が発っせられた。

乗船以来初めての船内放送であり、全員何事かと耳を傾ける。それは「本船は現在フィリピンのリンガ工ン湾を南下しつつある。本隊は既にサンフェルナンド港に上陸し、目下揚陸作戦に全力を傾注して居る現状とのこと。本船乾瑞丸も後二時間程度で本隊に追及する予定のため只今より揚陸準備に入る、各ハッチを全開するため勤務中の将兵以外は全員船内に入り、揚陸作戦に支障無き様厳重に命令する!!」(との放送であったが、然かし船倉に入り込んだ将兵は海没船の船倉より浮び上って助かった者はほとんど無かったと聞いた)四、五〇〇余名の将兵一同は心の中で、 日本最後の輸送船団が、無事目的地に到着出来たことに安堵の胸を撫で下してゐたであろう。

やがて船は船員達の見事な手捌きで鉄の軋む大きな音と共に、次々と大きなハッチのロが開き始めた。漸くの間鉄の軋む音は止らなかった。やがて初年兵達が甲板上の炊事場に昼食受領のため集合しつつあった。其の兵達の顔色も無事目的地に後一歩で到着出来る喜びは、隠し切れ無いものが伺われ、食事受領の態度動作もキビキビとした行動に見えた。対潜監視哨は各部隊中、各中隊毎に一組出されてゐたため、甲板上には数多くの監視哨が至る処に出されていた。

第三大隊第一一中隊岡野中隊も早朝より小生の指揮下数名の監視兵が最後の勤務、後二時間程度の任務と意気込み、丸で小皿の様な大きな眼を開き、真剣な態度で船尾方面の見張りおさおさ怠り無く警戒に当ってゐた。

約一〇米近くに岡山三九聯隊と思える監視哨は船尾右舷の方向の哨戒に入ってゐた。

と其の時である。将に突然如何にも驚いたと思われる様な異様な叫び声をあげた。その瞬間反射的に小生の脳裡を掠めたものは、さては魚雷航跡発見かと、振り返ろうとす間も無く全身を甲板上に叩きつけれた。

倒れながらも上体のみは振り返りつつ、眼に写ったものは船の中央部船橋附近から物凄い黒煙が数十米以上も吹き上げられ、何物とも判断し難い種々の物体が爆音と共に吹き上る凄い状能を目撃した。敵潜艦の魚雷命中と思う間もなく、続いて第二、第三弾連続の命中最後第四弾の止めの命中は船の全型が完全沈没する直前であった。

流石老船六、五〇〇屯も、最後の勇を振り絞り盡しながら後一歩の土壇場まで良くぞ盡し切って呉れた、乾瑞丸の悲愴なる最後であった。被弾僅か二八秒間巨体輸送船も再び、見ることは無く、比島呂宋島北部リンガエン湾沖合約六粁米、水深約二〇米の地点を、四、五〇〇名余の将兵と莫大なる軍需物資は、再び海上に浮ぶことは無く永眠したのであった。

輸送指揮官鍋島大佐も、全将兵一名の犠牲者も無く、無事上陸を心に念願され、日夜を問わず安全輸送を叱咤激励十日間、流石の大声も次第次第に枯れ果て、哀れさえ感じられたのに、而かもやがて来る戦闘に敵に一矢も与え得なかった、軍人としての残念無念さはさこそであったこと、深く推察された。

被弾と共に其の衝撃で打ち倒された小生は、甲板上に一時横転してゐたがハッとして我に帰り、 海中に飛び込み退避することは釜山の港で特訓を受けて居たが、立ち上ろうと思う間もなく海水が全身を浸し始め見る見る内に足も立たない水深になり、もがいてももがいても何か知ら身体を海中に引きづり込まれる感じで、泳ぐ事も、浮き上る事も不能となり、遂に全身海中に全没し、

尚も引き込まれて行く、其の状態は何故か咄嗟の出来ごとであり次第次第沈んで行くことのみしか解らず、倒れて後は幾多の戦友の姿を一人見ることも無く輸送船と共に沈んで行く、突然の出来事でもあり予め空気を腹一ぱい吸込む余裕も無く、次第に呼吸困難となり塩水をがぶがぶと呑み込む、艦上で呑んだ海水の塩辛さを感じ無かったのはその時既に生死の境、意識朦朧として居た関係であろう。

ああ、もう駄目だ、とかすかに意識を覚えた時、不思議にも脳裡を僅かにかすめたものがあった。それは故国の肉親兄弟、長兄、次兄、三兄とまでがさながら走馬燈の如く走り去った。そのことまではうっすらと記憶に残ってゐた。

何程の時間の後か恐らく数秒後であったたろうとふと、何か知ら身体の微動を感じ無意識の中に自然に眼を開いた。海水が眼に滲みる感じも無く徐々にではあったが、次第次第に浮き上り海面に小波の打つ状態が海中より眼の中に写った。そして遂に水上に頭が浮き上りそれと同時に、将に「溺れる者藁をも掴む」のことわざ通り浮遊物の小さい物、何んでもかでも夢中で掴み始めた。

やがて其の内に一米余の木片に確と掴み付き、ようやくにして身の沈まないのに気付き手足のバタ付きも自然と止って居た。多分浮いたと云う安堵が手伝ったのであろう。

その時初めて、ああ、俺は助かり生き帰ったのだ、 一瞬の仮死状態から生き還ったのだ、将に無限大の喜びとは此の様な時の事ではなかろうかと、後にして思い出されたが束の間、陸地迄無事上陸するのが先決であり然かも僅かの木片でと思うと不安の気持が走る。漸くにして意識も少しづつ蘇みがえってきたのか其の時初めて救命胴衣を装着しているのを意識した。

輸送船上の勤務は必ず救命胴衣を装着することが厳命されて居たのであり、乾瑞丸の轟沈した時には対潜監視の勤務中であった。それがため同船の沈没地点の水深僅か二〇米余の浅地では、船の沈没により生ずるは渦巻現象は無く海底接触の際、何かの弾みで自己の装具の一部が外れ、救命胴衣のお蔭で浮き上がり再び生命を得たことを今尚確信して居る。

慚くにして身の安全を得てふと前方陸地方面を見渡すと、数百人程度の将兵達が乾瑞丸の甲板の上に設置されて居た、救命器具の何か大きい物体に、五六名宛てづつ多分掴りながら集団で遙か数百米先を波状的に見え隠れつつ、陸地方面に向って漂流しているのが眼に写った。沈役船からは絶え間も無く浮遊物が次々と浮び上って来る。

自分の周辺には早くも人影は無く時折り海没死体が、救命胴衣を装着した儘波の間に浮遊してゐた。そっと片手を顔に当て、黙疇する。続いて見馴れない異様な物体は多分、船体の一番下に積み込まれて居た軍馬の臓物であろう、それが長々と波に漂って居た。物云わぬ軍馬動物だけに一層の哀れさを感じさせられることを禁じ得なかった。遅れて近づいて来た兵士の顔から鮮血が流れてゐた。「おいもう陸地は近いそ頑張れよ。」と励ましながら夢中で陸地をめざした。

そうこうする内に五、六人も掴って居た大きい筏が横の方から来て声を掛けて呉れた。其の内の唯かが「班長殿ではありませんか、無事で良かったですね、早くこの筏に乗り替えなさい」と呼び、掴まる場所を譲って呉れた。

よくよく見ると中隊の森本一馬兵長であり至極元気そうであった。嬉しかった、本当に嬉しかった。此の危機の中で部下の善意が強く身に滲みた。

兵長は中隊一番の文武両道の立派な人格であり誰からも信頼されてゐた。(後にサラクサク峠の激戦場で最終頃、敵戦車の発する火烙放射機により火の玉となり遂に恨みは深く、サラクサク戦場に散り果てられたのであった)

流石六人乗りの筏は六倍の人力の増大であり、一人乗りより早く対岸に近づいて来た。丁度その頃、輸送船の護衛の任務を最後迄果した護衛艦が敵潜水艦を発見したのか突然爆雷投下が始まった。さては何事かと振り帰って見れば高い水柱が立ち上ってゐた。然かし其の強烈な衝撃は強く、水中の我々の腹部に大きく重圧を与えたのであり、その瞬間には筏の上に飛び乗り腹圧を避けた。

其の頂より風速もやや強くなり海岸近くは白波が次第に高く成りつつ見え始めた。船の沈没後より四、五時間後漸やくに海難者も次々と海岸近くに辿り着いたが、想像以上の高い白波に卷かれて、先に進んだ筏が次々と砕かれ、決死の思いで辿り着きながら、後一歩のところで又しても海中に押し戻されて行った。之がため数度の打ち返しに会った将兵が遂にカ尽きて海の藻屑と成られた惨劇を後で知った。

然かし其の白波に跳戦するしか生きる道は外に無く意を決した我々も、後から押し寄せる白波の中にも筏にしっかりと掴りながら突き進んだ。その瞬間筏は何処へ飛んだのか? 又同乗して居た戦友達の姿も影もかたちも無く、 又しても海水を厭と云う程呑み込まされた。然かし幸いにも強い一部の波に押されて珊瑚礁の上に打ち上けられた。そのことは対岸に打ち上げられた何寄りの証拠であることを半ば無意識の中に感じ取り、やれやれ漸くにして命を拾い助かったのだという実感の喜びを感じたのであります。

広い砂浜には既に数百人の遭難者達が小単位の集団を造り、何かに忙しく右往左往してゐた。海岸に上陸し疲労もそこそこに、各隊の将兵共々に上官、部下の生息を一生懸命に探し廻ってゐた。

第一一中隊岡野中隊も中隊長と小林准尉以外の将校は明るい内には助かっていた。夜分に入り潮中尉が彼の白波に四度も押し流されて、ようやくにして上陸出来たと、疲労の色も濃く中隊位置に帰ってこられた。然し夜に入っても指揮班の下士官達はほとんど帰ること無く、兵達と共々に枕を並べて轟沈した船倉の中に護国の鬼と化して居られるものと推測する。

中隊の犠牲者は第三小隊長野津曹長以下実に六二名、編成一〇九名中の五六%の海没者を出した。大東亜戦争の決戦場と成る比島の地を眼前にしながらも、一戦も交える事も叶わず無念にも散って行かれた英霊に対し、暗闇の中で生存者一同、 心よりの成仏を静かに祈った。

又、其の合間合間に海没戦友の尊い屍ねが、 一夜の内に半身を砂に埋づまり、早くも死臭を漂わせて居た。爆発等の関係で顔面の捐傷も激しく、確認不能の遺体も在り、軍衣の注記を調べ七名の戦死体を確認し、 一ヶ所に集結して、それぞれの遺骨遺髪を懇ろに取り上げ、生存者の兵士達の携行した白布に包んで胸に胞かせた。英霊も漸くにして、生ける戦友の肩から胸に胞かれて、成仏の喜びを語り合って居られる感がした。

思えば酷寒北満州の凍土の中で各種の厳しい猛訓練を共に励み、苦しさも楽しさも分ち合った数多い戦友も一瞬のうちに、その尊い命を御国の為とは云いながら捧げ尽され、永遠に不帰の客と成られた運命のいたずらは余りにも無常であった。

故国の肉親達が、ひたすらに其の健在、帰国を待ち詫びられる妻子の悲しみその心境は察しても計ることは到底出来得ません。

ふと我に帰り心よりの埋葬を早くと一同も同感で取り掛った。だが兵士達全員、昨日の海没の際兵器弾薬一切を失い、装具の円匙十字鍬も無く、只在る物は腰に着けて居た帯剣のみだった。

英霊の埋葬であり少しでも海辺の高い所を選んだが、其の場所は蔓草が繁茂し用意には掘れず海岸の浮遊物板切れの厚い物を探して掘りあげた。何分にも昨日の朝食以後四食の食事抜き、水の一滴も吸む事は無し。それに加え、過半数以上の戦友を一挙に失った海難の悲劇と共に、精神共々の極限の疲労であった。埋葬中、時々其の様子を探るように繁みの中から、現地人比島の男性の鋭い眼光も決して心は許せなかった。

既に戦場でも有り何は無くとも埋葬と思えども一本の線香、 ローソクとて無い只両手の合掌のみであった。誰が供えたか花の替りに名も知らない雑木の小枝を一本づつ供えられたのが精一ばいの手向けでありました。連合軍の北進以来、其の戦果は悉く敵の手中に有り、特にレイテ湾の激戦以来極端にして顕著であり、従ってフィリッピン全土の比島人は既に日本軍を敵視し、厳しい敵対感を燃して居た。それが為海難部隊としては、夜間防備が必要と成り幾日までも海難犠牲者を偲んで居てはならなくなり現地人の夜襲を警戒防備の必要が判断された。

然かし前述の様に兵器は皆無、是れでは例え現住民の蛮刀とて危険度は充分に有り、疲労極限に在りとも飽く迄外敵を阻止し、防禦せねば成ら無い。戦時中、国民総動員の日本国では竹槍を最後の手段として、女性達も真剣に訓練を受けた様に、他に武器の無い当時の現况では帯剣を抜き取り海岸の一部に密生して居た手頃の木を切り、先端を固く結び付け近代戦場には当らない内地訓練同様、木槍防備の警戒網を設置した。幸いにして当夜、案じてゐた現地人の夜襲は無く夜は明けた。

ダリガヤスの海面は昨日の尊い人命一、二〇〇余名の犠牲者を呑み乾し、将に阿鼻叫喚の惨劇は何処へやら、南国の強い朝日を受けて煌めきながら静かな海面を漂よわせて居たのは、余りにも無情の自然の姿に云いえない寂しさを実感したのは一人小生だけでは無かったでしよう。如何に軍人で在るとも人間としての欲望の一つでも在り、又生命の糧で在る食糧抜きでは、精神的ショックと共に昨夜の不眠も手伝って、眼も虚ろ之れが嘗っての日本軍人かと疑がわしさえ抱く様であった。

漸くにして遭難二日目の昼前頃に、先に無事上陸し敵空襲の合間にも敢然として軍需品の揚陸作戦に死力を尽されて居た本隊から、第二中隊第三小隊、第一分隊長田村正人伍長を救援隊長とする一行が、地理不案内の中を少数良くも海難地を捜索されながら無事白米の握り飯と其の他が届けられた。将兵共にまるで餓鬼の如く口に運んだ、然かも噛むことさえ無く丸呑みし胃袋に直通し、漸くにして腹半分目、それでも大きな満足感を味い、本隊の配慮と戦友の友情に深く感謝すると共に、昔満州で唄った戦友の軍歌「タバコも二人で分けて呑み」の歌詞を繰り返し頭に浮べながら味わった。

先着本隊の位置も判明し、腹も出来た。今は本隊追及が急務である。昨日この海難海没者の英霊に対し深甚なる哀啅の意を捧げ本隊誘導者田村伍長の後に随行し、久方振りに満州出発当時の第三大隊の威容を整え林聯隊長の指揮下に入り、彼我決戦の天王山の戦いには海没戦友の弔い合戦を固く決意して、本隊の力強く暖かい心温まる雰囲気の中に解け込んで行った。

合掌

鉄兵団バレテ峠の激闘

日米の決戦部隊となった北部ルソン・バレテ峠の攻防戦および苦難の転進行を克明に綴る

山本照孝 (当時歩兵第六十三連隊本部書記・陸軍准尉) 鳥取県鳥取市

ルソン島転進

昭和十五年八月以来、北満・興山にあって警備についていたわが歩兵第六十三連隊(第十師団日鉄兵団)が、決戦場突入の命を受けたのは、昭和十九年七月二十四日のことであった。爾後、諸準備のあと、朝鮮海峡を渡って内地の門司に入港、ここで五千総トンに満たない松浦丸に配船替えをして、玉三七船団の編成に入り、タ闇迫る同港をあとにした。

これが九月七日のことである。途中、同行の千早丸の沈没(敵潜の雷撃) などがあったが、九月十七日、松浦丸は無事に台湾・基隆(キールン)に入港した。ここで我々は、台湾防衛の任務を命ぜられることになるのだが、予期に反した任務とあって、いささか気抜けしたように感じたものである。

しかし、ここでさらに部隊の練成を図り、来るべき決戦において必勝を期するためには、絶好の試練場でもあった。十月十二、十三日の両日にわたって、台湾全土は百機におよぶ敵艦上機の銃爆撃を受け、相当の被害をこうむった。このように敵の反撃作戦はしだいに惨烈を極め、 レイテ島の死闘もいまやむなしく、 ルソン島が急を告げるに至ったのである。

そして十一月六日、突如、 ルソン島への転進命令を受けた。師団は第十四方面軍隷下に入り、 ルソン島マニラに集結を命ぜられたのである。制海権もなかば敵の掌中にある情況にかんがみ、配船も海没を考慮し、第一船は師団司令部、歩兵第三十九連隊主力、砲兵一大隊、通信隊等で、 マニラに向け十ニ月三日、高雄港を出港した。十三日には、すでにマニラ到着の連絡があったのであった。残余の師団主力は、左記船区分により乗船を行なった。

有山丸=歩兵第十連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊、輜重一コ大隊

大威丸=歩兵第六十三連隊(一コ大隊欠)、砲兵第十連隊(二コ大隊欠)

乾瑞丸=輜重兵第十連隊(ニ大隊欠)、歩兵第十連隊の一コ大隊、歩兵第三十九連隊の一コ大隊、歩兵第六十三連隊の一コ大隊

かくて、乗船大威丸の入港により、連隊は四日間の搭載作業を終わり、十二月十四日、タ闇迫る高雄港をあとに玉一七船団の編成に入り、 一路ルソンへと航行をつづけた。

しかしながら、敵潜水艦の跳梁するバシー海峡突入後まもなく、敵潜水艦出没の情報により、台湾西南方海上で待避。爾後、船団指揮官は各輸送指揮官と協議し、有山丸はアバリに直行、他は北サンフェルナンド港に向け航行することに決定した。そこで急遽、針路を変え、 ハシー海峡を横断するや、 ルソン島陸地沿いに北サンフェルナンド港へ直行したのであった。十二月二十三日未明、北サンフェルナンド港沖に投錨するや、師団より土屋参謀長来船し、次のような敵情、ならびに兵団の任務を説明されたのであった。

すなわち、 レイテを陥れた敵将マッカーサーは、クリスマスまでにマニラを占領すべく豪語しありて、数群よりなる敵船団はミンダナオ島を経て、逐次北上しつつあり、句日を経ずして上陸すべきが予期せらるる状況である。しかるに軍のルソンにおける決戦態勢いまだ整わす、南部、中部、北部にわすかの守備兵力を有するのみにして、軍司令部は山下大将以下、 マニラよりバギオに転移し、上陸兵団を陣地配備につかしめ、敵を中部ルソン平野に入れ、航空勢力と相俟って、北部より一挙に敵を捕捉殲滅せんとする企図であった。

そして、軍はカロバロ山系扼守を鉄兵団に 命令し、兵団はわが連隊をして扼守せしめんとする企図であった。すなわち参謀長の説明によると、歩兵第三十九連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊は マニラ上陸と同時に軍命令により軍直轄となり、 バターン半島守備隊に配属せられ、また、歩兵第十連隊(一コ大隊欠)、砲兵一コ大隊は、アバリに上陸と同時に駿兵団(一〇三師団) に配属、守備陣地到着までに約一カ月を要し、わが連隊を基幹とせねばならぬ状況である旨、説明せられた。

したがって、火急を要する場合とあって、揚陸作業は戦闘に直接必要なるものより実施するごとく指示されたのであった。よって連隊は、船舶部隊の協力により、人員の揚陸作業より開始したのであった。船舶兵以下すべての者が褌ひとつで揚陸作業に懸命の努力をしている 姿。椰子林にかこまれた市街地は、敵の爆撃でその影もなく、すでに廃墟となり、崩れかけた壁に「勝利、しからずんば死か」と大きく書かれた落書こそ、上陸したわれわれへの最大の贐(はなむけ)であった。

ルソンの戦いはすでに始まったのである。市街地を離れ、 一歩椰子林のなかに入れば、海難者の収容せられしもの六千名を越え、あちらの木陰にもこちらの木陰にも、敵の銃爆撃による負傷患者と海難患者がうごめいていた。時あたかも僚船乾瑞丸は、北サンフェルルナンド港北方二十キロの海上にて、十二月二十三日午前十時、敵潜水艦の魚雷攻撃三発を受け、轟沈の悲報に接したのであった。 一瞬にして海の藻屑と化した千有余名の英霊と、軍需資材の消耗は、師団戦力に一大痛撃であった。

わが連隊では船団の関係上、第三大隊(第七中隊百十名を含む)大隊長官崎少佐以下六百六十名が乾瑞九に乗船していたが、轟沈の悲運にあい、二百九十名の尊い犠牲者を出したのであった。

サンホセへ進駐

さて、 揚陸作戦 は、敵の空爆撃にさらされながら、三昼夜続行で、ようやく終わったのであった。そして一刻の猶予もならす、陣地配備のための終結地サンホセへ前進することになった。しかし、 輸送力なき部隊の行車は哀れなるもので、連隊は自動車隊に若干の輸送援助を受け、残余の梱包装具は配当された輺重車両に積載、 一週問の行第計画のもとに十二月ニ十七日未明、凄然たる北サンフェルナンド港を出発したのであった。長途の船舶輸送に加え、不眠不休の揚陸作業に連隊将兵一同は疫労しきっていた。その疫労せし体に加えて、 ルソン特有の灼熱下の行軍とあって、滝のごとく流れる汗を拭き、満載せる輺重車襾を「エンサエンサ」と曳きながら前進したのであった。これがため夕方には六、七十名の熱病患者が出たほどであった。

このような状況にかんがみ、連隊は昼間行軍をさけ、夜行軍により前進をつづけたのであった 越えて三十日、 ロザレスにおいて、左記要旨の師団命今を受けたのである。

要旨命令

一.歩兵第六十三連隊をもって速やかにロザレス平野の監視台パルンガオ三角山に陣地を占領し、師団の前進拠点たらしむべし。

二.歩兵第六十三連隊長は歩兵一コ中隊を速やかに捜索第十連隊長の指揮下に入らしむべし

よって連隊長は第二中隊(中隊長前田大尉) を三角山に、第六中隊(中隊長足立中尉)を捜素第十連隊長の指揮下に入るべき連隊命令を下達し、翌三十一日未明、両中隊は、「立派に戦ってくれ、 一同の健闘と武運を祈る」との連隊長の訣別の言葉をあとに、「しつかり頑張ります」と生きてふたたび相まみえざる決意をもって出発したのであった。

戦場には大晦日も元旦もなかった。連隊はわすかの酒と栗で大晦日を味わい、 明けて昭和ニ十年、凄惨な戦場に迎えた正月、連隊は星のまたたく早朝三時に出発、夜の街道を東へ東へと前進をつづけた。かくして連隊は灼熱下の行軍を終わり、サンホセに進駐した。ここでは、はじめて邦人婦女子に接し、本当になつかしかった。これらの人々は戦況の悪化に伴い、 マニラ方面より引き揚げ、北ヘ北ヘと移動して行くため、 一夜の宿をとっておられるとのことであった。異国の地にあって、粒々築き上げたすべてのものをなくして、着のみ着のままにて去り行く心境、同情するに余りあるものがあった。

連隊のサンホセ到着と前後して、北サンフェルナンドに残置してあった隊属貨物が、自 動貨車によりつぎつぎと集積された。しかし北サンフェルナンド港においては、われわれが出発後、「旭」(第二十三師団)・「撃」(戦車第ニ師団) の兵団が上陸を開始、 いまだ上陸を終わらないうちに敵機動部隊の主力がンガエン湾沖に姿を現わし、艦砲射撃を開始したのであった。よって軍は急遽、「盟」(第五十八旅団)、「旭」の兵団をもってリンガエン正面の敵上陸作戦にたいする反撃作戦を開始したのであった。 このため、北サンフェルナンド港一帯はしだいに焼土と化しつつあるとのことであった。

バレテ峠に陣地構築

憩う間もなく、連隊長は任務による陣地偵察を実施し、プンカン付近に陣地占領を決心し、各隊にたいし陣地占領命令を下達したのであった。そして、各隊はこの陣地配備命令にもとづき、 一月六日、それぞれ配備についたのであった。

仮の陣地もいまだできない二十年一月八日、敵艦上機グラマン数機の銃撃を受けた。敵機は友軍の所在を知ってか知らずか、約一時間にわたり急降下しては銃撃の雨を降らせて帰って行った。

この銃撃のため、プンカン平地に集積してあった師団の燃料、砲兵弾薬、エ兵爆薬等がつぎつぎと炸裂し、夜半に至るも、その炸裂音は山野にこだまして止まず、損害多大なるものがあった。師団長は縦深なき現陣地は爾後の作戦行動に非常に不利なる点を認め、パレテ峠に陣地占領を変換するごとく命令されたのであった。

よって連隊は一月九日、昼間行動をさけ、日没を期し前進を開始して、 一路バレテ峠へと向かったのであった。バレテ峠はマニラよりアパリに通ずる縦貫道路の要地であり、標高千メートルに近かった。この峠を含む八キロの地帯には、急峻、傾度十五度の坂道もあり、密林鬱蒼として四季霧がたちこめ、湿潤この上もなき要塞地帯というべきところであった。軍はバレテ、サラクサク、バギオの線を扼守することによって、 ルソンの宝庫カガャン平野をわが掌中に入れ、敵殺戮の根拠地たらしめる計画であった。陣地は縦深四十キロの間に地の利を得て配備せられた。

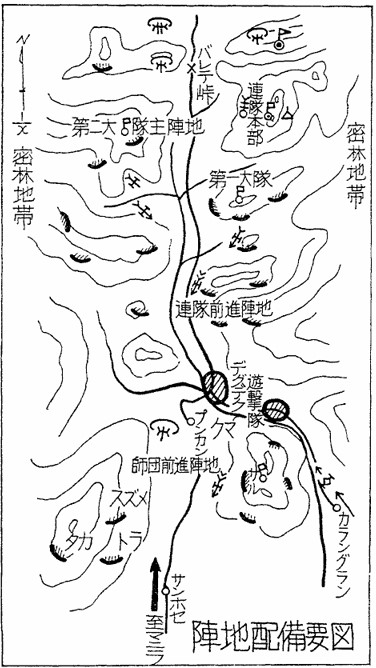

すなわち、サンホセ以北プンカンにわたる五キロの間に、師団前進陣地としてプンカン守備隊を編成し、 一〇五師団の歩兵一コ大隊、連隊の第五中隊、野砲兵一コ中隊、独立速射砲一コ中隊を第一〇五師団井上少佐をして指揮をとらしめ、遊撃作戦を樹立する。そして洞窟陣地を構築し、この線により敵を阻止し、右兵団と相俟って一挙に捕捉殲減すべき計画であった。また、プンカン守備隊後方のデグデグには、カラングラン方面よりの敵機動部隊の進出を考慮して、遊撃隊を編成した。神出鬼没、敵殺戮にあたるべき潜伏拠点を配備し、第一中隊松岡中尉をしてこれの指揮をとらしめた。

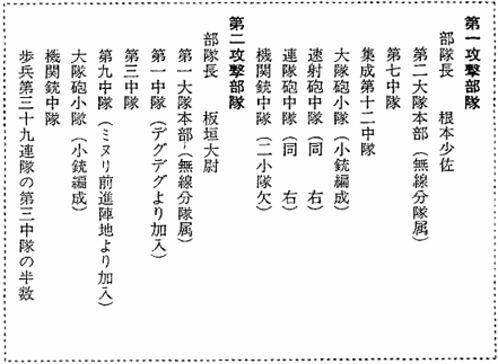

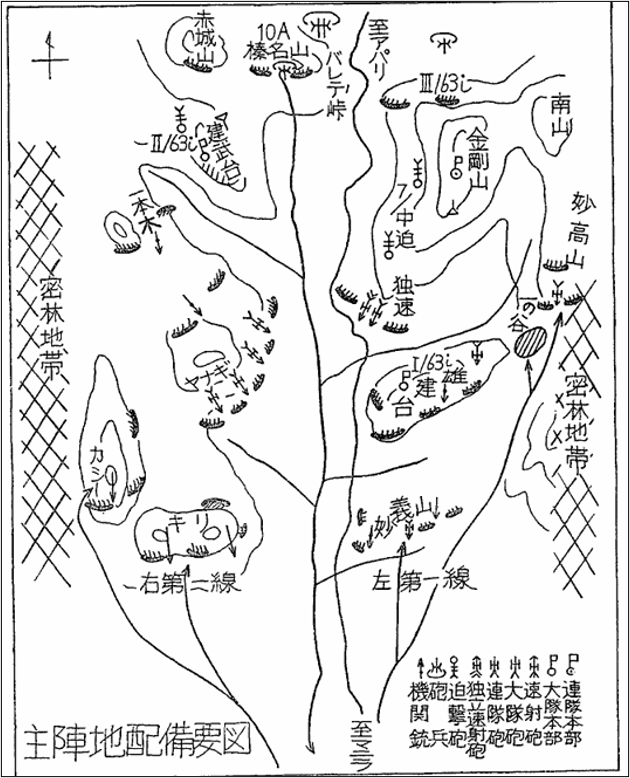

さらに、主陣地の前進陣地として陣地前方十四、五キロの地点、 ミヌリ平地に第九中隊 (独立速射砲小隊属)を配備し、中隊長林原中尉が指揮をとったのであった。主陣地は、五号道路を中心にバレテ峠に至る縱深十キロにわたり、連隊を主力とし、右第一線を第二大隊(第五、第六中隊欠)、集成第十二中隊、作業小隊、連隊砲中隊、独立速射砲中隊、速射砲中隊(一コ小隊欠)を配備、第二大隊長根本少佐が指揮をとった。左第一線は第一大隊(第一、第二中隊欠)、独立速射砲第五大隊(三コ中隊欠)、作業中隊(一コ小隊欠)、速射砲小隊、歩兵第三十九連隊の第三中隊の半数、臨時機関銃中隊を配備し、第一大隊長板垣大尉がこの指揮をとった。予備隊として第三大隊(第九、第十、第十一中隊欠)を配備、第三大隊長宮崎少佐が指揮をとった。

以上のごとき主陣地防禦編成をもって・ハレテ地区隊として、連隊長林大佐が指揮に任じたのであった。また、師団は直轄部隊たる中迫撃砲第七大隊( 一コ中隊欠) 、師団砲兵隊( 三コ大隊欠) 、師団工兵隊をバレテ地区隊に協力せしめた。連隊は陣地配備を終わるとともに、来るべき決戦に備え、陣地構築に懸命の努力を行なった。この間、敵は観測機をもって陣地上空の低空捜索を開始した。戦闘に企図の秘匿は絶対の要件であり、航空勢力のないわが軍にとっては、とくに必要であった。

したがって、暴露陣地の行動、昼間の炊煙、夜間の火光はもちろん、陣地構築の槌の音、人声に至るまで細心の注意が必要であった。一兵の過失は全バレテ地区隊を死地に陥れる結果となるので、地区隊命令をもって、厳に注意するごとく、各隊に注意を喚起していたのであった。

第二中隊の斬り込み戦闘

ミンダナオ島沖を逐次北上しつつあった敵機動部隊(主力艦船三百隻におよぶ)は一月初旬、堂々とリンガエン湾を制してしまった。特攻隊あるいは突貫隊の一部の攻撃にもかかわらす、敵艦上機数百機は、リンガエン湾一帯に爆撃を開始、帯に爆撃を開始、加うるに艦砲射撃は猛烈を極め、黒煙もうもう、 つぎつぎと焼土と化していった。敵の上陸作戦に反撃すべく守備していた「旭」 「盟」兵団はなすすべもなく、多大の損傷を受け、後退したという。

この砲爆撃の猛射は、 一昼夜にして完全に敵の橋頭堡をなさしめ、 一月八日、敵は堂々上陸用舟艇をもって、わが軍の阻止を受けることなく上陸を開始したのである。決戦を企図する方面に敵に優る兵力を集中し、 一挙に戦果を拡張するのは、どこの軍隊における戦術にも変わりはなかった。上陸した敵は、中部ルソン平野に「旭」「盟」 「撃」の兵団をぞくぞくと撃破した。

とくに皇軍の虎の子兵団といわれた撃兵団 (戦車第二師団)は各所に多大の損傷を受け、再編成のやむなきに至り、二月八日、戦闘司令部をサンホセより十師団の前進陣地プンカンに転移し、残存部隊も逐次集結した。また、撃兵団の中部ルソン平野における機動作戦を考慮して、連隊は当初、兵団前進拠点の三角山に配備されたわが第二中隊にたいし、左記要旨の命令を下達し、第二中隊を主陣地に撤収したのであった。

要旨金令

一、三角山占領部隊は歩兵一コ小隊、通信一コ分隊を残置し、原所属に復帰すべし。

右の要旨命令に接した中隊長前田大尉は、長谷川少尉以下一コ小隊を残置し、前任務を続行せしめ自らは中隊主力を率いて一月十三日、主陣地へ帰還したのであった。

しかるに上陸した敵機動部隊は、戦果をしだいに拡張していった。撃兵団はこれら機動部隊阻止のために橋梁爆破、道路阻止等、わが兵団に協力を求めたので、ふたたび第二中隊をして、 これに当たらしめたのである。

一月十五日、第二中隊はサンミレドローウミンガンータユグ間の橋梁爆破命令を受け、主陣地のミヌリより出発したのであった。越えて一月二十二日、ウミンガンに集結と同時に撃兵団の指揮下に入った第二中隊は、ウミンガンの守備についたのであった。敵はすでに三角山の長谷川小隊正面に現われはじめ、 一月二十日、敵の戦車はコンザレス北方よりウミンガンにたいし、砲撃をはじめてきたのであった。長谷川小隊は敵と接触しつつ三角山拠点を撤収。二十五日、中隊に復帰したのであった。前田大尉は同日夜、 コンザレス方面の敵にたいし、河原准尉以下二十一名の斬込隊を派遣、戦車大破三、自動貨車一を破壊 、多大なる戦果を挙げたのであった。

中隊は一月二十九日、撃兵団松本大隊の指揮下に入り、ウミンガン防禦陣地を構築すべく、敵の砲撃下、けんめいの作業を続行した。しかし、敵はコンザレス方向よりその主力を市力、あるいはタユグ方向より包囲攻撃してきた。三十日夜半を利用し、松本大隊長以下斬込隊を編成、敵砲兵陣地にたいし斬り込みを決行した。斬り込み寸前、敵の猛射により中隊は尾沢少尉以下四名の犠牲者を出したのであったが、この斬込隊により、敵の砲撃は一時衰えたのであった。

二月一日にいたり、敵機(P38を主体とする)は編隊をもって守備陣地にたいし、猛烈なる銃爆撃を実施した。加うるに、敵の砲撃もいままで以上に熾烈となり、さらにこの間隙を利用し敵歩兵は三百メートルの至近距離まで接近してきた。しかし、全員士気旺盛で、死守をもって抵抗した。夜間に入るとともに、河原准尉以下十五名、山家軍曹以下八名を斬込隊として派遣、敵の機関銧陣地を粉砕し、陣地に帰還したのであった。敵は、わが方の斬り込みを極度に恐れ、夜間は子想以上の距離を後退したとのことであった。

越えて二日にいたり、夜明けとともに敵歩兵約一コ大隊は、陣地の三方より戦車の砲塔射撃と、砲兵の援護射撃のもとに、攻撃を開始してきたのであった。戦闘はいよいよ惨烈を極め、午後二時ごろには指揮班と小隊、小隊と分隊間の連絡がまったく杜絶した。砲煙と土煙の充満した陣地は、血にうずまってしまったのである。

かくして、中隊長前田大尉以下、中隊幹部はことごとく戦死してしまった。夜陰を利用し、敵の警戒網をくぐり、プンカン前進陣地に三々伍々生還した者は、南場軍曹以下四十八名であった。本戦闘による戦死者は、中隊長以下六十名を数えた。

プンカン前進陣地の奪回

敵は中部ルソン平野を攻略し、その主力は直下してマニラへの進撃を開始するとともに、一部は二月上旬、師団前進陣地にたいし攻撃を開始してきたのである。前進陣地の攻撃は、観測機をもって陣地を捜索し、陣地らしきものを発見するや、後方の砲兵陣地より砲弾の雨を降らせ、守兵なきを確認したのち、戦車に随伴した歩兵部隊がはじめて攻撃してくるのであった。

また、攻撃にあたっては、陣地正面より攻撃することなく側面より攻撃し、いかなる急埈な山頂までもプルドーザーをもって道路を構築する。その設定速度はじつに一日に百ないし二百メートルであった。大森林もしだいに焼土と化し、左第一線「サル」障地も、昼問の砲爆撃のため、第一線ニ線分隊は戦わずして玉砕し、夜間に入り、第二分隊が辛うじて陣地を守備していた。敵攻撃開始いらい一旬、左第一線は二月十九日、ついに第一線の補充を断念、「クマ」陣地に陣地を縮小してしまった。

二十日にいたり、敵は井上大隊正面の「トラ」「シン」陣地を占領するとともに、「タカ」「スズメ」の陣地はしだいに蚕食されていったのである。師団前進陣地に集結していた撃兵団も、十九日にいたって岩伸兵団長以下、アリタオに転進したのであった。かかる状況において軍は、 一挙にこの敵を撃滅して、南部ルソン、とくにマニラ攻撃部隊を脅威することによりルソンにおける戦勢を有利に導かんとはかり、当面の敵にたいし攻勢を命じた。師団はこの軍命令にもとづき、連隊主力をもってプンカン前進陣地の奪回を命じたのであった。

よって連隊長は、主陣地防備に支障なき最大の兵力を右下の表のごとく区分し、プンカンに向かい前進したのであった。師団は平林参謀をして、 この作戦指導にあたらしめたのである。各攻撃部隊はミヌリ南方五キロ、三国川上域の×地点に二十八日薄暮までに終結を命ぜられ、二月二十七日、薄暮を利用し、主陣地を出発したのであった。しかしながら、部隊は夜間のみの行動に制限され、加うるに道なき道、山また山と、ジャングル地帯内の行動は意のごとくならなかった。かくして予定の三三〇高知付近に到着したのは、三月二日午後八時ごろであった。

翌三日、平林参謀、ならびに第一攻撃部隊長、第二攻撃部隊長以下各小隊長にいたるまで、敵情捜索をなすとともに、将校斥候を派遣して、敵の背後を捜索した。そして、攻撃奪取目標「タカ」陣地の敵配備状況を詳知するとともに、午後六時、攻撃命令を下達し、同夜二十四時を期して、プンカン守備隊砲兵隊の支援射撃開始と相俟って、 一挙に斬り込みを敢行、陣地を奪取すべく第一線攻撃部隊は着々準備を進めていた。そこへ突如として、本攻撃を中止して帰還すべき師団命令を、将校伝令(後原少尉)にて伝達されたのである。

連隊長は攻撃前進の部署配置を終わり、発進直前なるにかかわらず、命令致し方なく、第七中隊を斬込部隊として残置、連隊将兵は陣地に帰還した。状况は刻々変化し、バギオはすでに敵手に陥らんとし、兵団の右翼隊たる鈴木少佐の指揮する鈴木支隊は、戦闘不利となったため、アリタオに転進して再編成した撃兵団を急進させ、サラクサク峠を扼守させた。しかし、これまたしだいに不利となり、 バレテ主陣地の側背より脅威を受けるような状態になったので、攻撃による兵力損耗等を考慮して、攻撃中止のやむなきに至ったのであった。

かくして戦果を拡張することなく帰還したため、プンカン守備隊は、苦戦よく陣地を確保し、敵殺戮に多大の戦果を挙げたのであるが、敵の物量の前には抗するにあたわず、 ついに主力部隊が主陣地帰還後、 日ならずして玉砕してしまったのである。

プンカン守備隊配属の第五中隊も、「クマ」陣地を死守すること一週間、昼間の砲爆撃にたいしては待避壕により損耗をさけ、夜間に斬込隊を編成、敵の心胆を寒からしめた。しかし、しだいに兵力を損耗していった。後方部隊としてはなすすべもなく、二十七日に至り、陣地よりの小銃音杜絶し、中隊長三橋中尉以下中隊幹部のことごとくが、プノカン陣地に玉砕してしまった。三月一日、部隊本部への報告によると、戦死、生死不明七十四名、戦傷者として入院、後方にある者二十九名におよんだ。

第一、九中隊の激闘

当初、デグデグ遊撃隊として、第一中隊はデグデグ東方三キロの地点付近に、カラングラン道よりの敵戦車にたいする肉迫攻撃を準備、陣地配備していた。そこへ敵は「トラ」「タカ」陣地に浸透、北進してきたため、中隊主力は二十五日、 「ホシ」高地東北側三キロの地点に陣地を占領、陣地の補強工事に従事していた。

三月一日、カラングラン道方面より敵侵入の情報に接し、中隊長松岡中尉は第一小隊位置にいたり、拠点の警備補強をはかった。三月二日、敵は本道に沿って百名ほどが攻撃して来たので、これと交戦、突撃を反復し、撃退をはかったのである。

しかし、敵迫撃砲のため成功せず、中隊長負傷、以後、第一小隊は第二橋梁付近に後退、同橋梁北側高地に陣地を占領して、敵と交戦した。敵は火焔放射器および黄燐弾により陣地の焼却をしつつ、各散兵壕を逐次攻撃してきたので、 つぎつぎと玉砕して行った (第二橋梁付近において、中隊長戦死)。

三日にいたり中隊は中隊長、第一小隊の玉砕により再編成し、四日、中隊主力はデグデグ東方北側台地に集結を終わり、反撃作戦を準備した。敵はすでに「ホシ」高地を占領、幕舎を構築していた。中隊は八組の斬込隊を編成、斬り込みを敢行したが、いずれも不成功に終わったのである。

以後、西村少尉が中隊を指揮し、五号道路を北進する敵にたいし、三月十日、斬り込みを決行したが、戦果を挙げることができなかった。かくて第一中隊の斬込隊は、三月十六日、左第一線の勝鬨橋付近に集結したのであった。第一中隊の生還者は西村少尉以下五十二名。デグデグ遊撃地点を突破せる敵は三月八日、連隊前進陣地にたいして攻撃してきた。ここには第九中隊林原中尉以下百余名(海難後、補充する)と独立速射砲一コ小隊が陣地配備をしていた。

射撃においては連隊随一の中隊は、これら敵歩兵部隊にたいし百発百中の戦果を挙げ、一人で二、三十名、多き者は四十名ぐらいを射殺したという。しかし、敵は逐次火砲の増強をはかり、歩兵部隊の損耗を考慮して一挙に歩兵部隊を後退させ、わが配備陣地にたいし、猛烈な砲撃を開始した。このため第一線小隊は、前進も後退もできず、散兵壕にかみついたまま、 つぎつぎと玉砕していったのである。

十七日夜には林原中隊長は、六名の生き残りの部下とともに陣地を後退、潜伏拠点より敢然、斬り込みを決行、十八日夜半、敵陣地に突入、壮烈なる戦死をとげたのであった。

すでにサラクサク峠では激戦が展開され、鈴木支隊(捜索第十連隊)は、支隊長鈴木少佐戦死、矢折れ弾つき、撃兵団に収容されたが、その撃兵団がまた累卵の危うきに至った。そこで鉄兵団はこれを支援すべく、連隊に一部兵力の派遣を命じた。連隊長はこれに応え、予備隊たる第十、第十一中隊を急進させたのであった。

鈴木支隊配属の第六中隊は、中隊長足立中尉以下、将兵のことごとくがサラクサクの地に散華したのであるが、その武勲は支隊長より詳細に報告されたのである。足立中隊は鈴木支隊配属いらい支隊の主軸となり、敵を阻止攻撃すること二カ月余、鈴木支隊はまったく、足立中隊によって保持されたといっても過言ではないという。

主陣地による決戦

一月中旬、バレテ峠を縦深にわたって陣地占領していた連隊は、主陣地決戦を予期し、陣地構築に専念するとともに、糧秣弾薬の陣地内集積をはかり、土民軍の粛清討伐等を行なっていた。こうして二カ月有半を経て、充分とはいいがたいが、陣地配備を終わり、決戦に備えていたのであった。

三月十八日、右第一線より、「少数の敵歩兵『キリ』陣地にたいし攻撃し来るも、第一線歩兵をもってこれを撃退せり」との電話報告を受けた。連隊長はその後の敵の状況ならびに企図を偵察させるとともに、敵の攻撃にあたっては、断乎これを撃退すべく厳命した。また、左第一線にたいしても警戒を至厳にすべく命令した。

翌十九日、敵は主力をもって「カシ」陣地西側より、 一部をもって「キリ」陣地を、迫撃砲の支援射撃により攻撃してきた。とくに迫撃砲の支援射撃は、分秒を間せず射撃してきたため、第一線分隊は対抗の余地なく負傷者が続出し、戦閨カ皆無の状態となった。

「カシ」陣地の一部は奪取されたのである。「カシ」陣地は右第一線の制高地点にして、防備陣地の最大要点であるため、敵にこの陣地を奪取されると、爾後の戦闘は非常に不利になる地点であった。しかし昼間、敵のこの攻撃にたいし第二線陣地の中隊主力は、一発の支援射撃も、負傷者の後送もできず、つぎつぎと斃れ行く戦友を見守るより致し方なかった。これは、第二線陣地の位置の発見を敵に許せば、直ちに敵迫撃砲の集中射を受け、壊滅をまぬがれないからであった。

「キリ」陣地もまた、 「カシ」陣地同様の損傷を受けたのであるが 小隊長日野少尉が、小隊予備隊をもって実施した支援射撃により、敵を阻止し、攻撃を頓挫させることができた。夜間に入り「カシ」陣地を奪取すべ 第七中隊長米田中尉は、中隊予備隊をもって、北側高地稜線上より肉迫攻撃を敢行した。敵機関銧の猛射を浴びつつ突入、ようやく奪取したのであった。

しかしながら、払暁となると、敵はまず迫撃砲の猛射を浴びせるとともに、 戦車による火焔放射をなし、陣地を炎上させ、しかるのちに攻撃をしてきた。また、友軍後方陣地よりの支援を恐れ、敵観測機は、友軍陣地上空を偵察飛行し、蟻一匹といえども発見すればのがさず、という態勢をとった。一兵でも発見すれば、幾を失せず機上連絡により砲撃の嵐となり、右第一線陣地は、修羅の巷と化した。砲煙は陣地をおおい、分隊と小隊、小隊と中隊との連絡はいっさい遮断され、 ただ第一線陣地からときに聞こえる小銃音を耳にして、陣地はまだ健在なるを判知する状態であった。

「キリ」陣地は日野少尉の陣頭指揮により、敵に多大の損傷を与えたのであるが、増援の手兵なきため、五日間の孤立勇奮力闘もむなしく、全員壮烈なる 死をとげたの であった。

「カシ」陣地第一線分隊も同様、敵の猛砲撃により全員戦傷、戦死し、 ついに戦闘力皆無の状態となり、敵に制せられてしまった。

ここにおいて第七中隊長米田中尉は、 ふたたび同陣地を奪取すべく、指揮班と予備隊たる第三小隊の一部を指揮し、夜陰を利用して、斬り込み攻撃を敢行したのであるが、突入寸前、敵機関銃の猛射を浴び、中隊長以下ことごとく戦死、 ついに不成功に終わったのである。「カシ」陣地は、右第一線の関ヶ原にして、死力を尽くして固守すべき陣地であった。そこで連隊長は、榛名山に位置しあった砲兵隊と、建武台に陣地を占領していた中迫撃砲隊の支援射撃により、同陣地を奪回すべく、右第一線大隊長根本少佐にこれの奪回を命じたのであった。

三月二十五日、薄暮迫る建武台をあとに、大隊長は新たに配属された乱部隊高千穂隊 (空輸挺身隊) の第五中隊(再編成)、大隊本部を指揮し、まず「ヤナギ」陣地に推進した。そして、第ニ中隊長大園中尉を攻撃部隊長として夜陰を利用、 「カシ」陣地北側稜線上より「ヤナギ」陣地の機関銃の支援射撃と、砲兵支援射撃の最終弾に膚接して、肉迫攻撃を敢行させるとともに、高千穗中隊をして「カシ」陣地後方に迂回、敵の退路を遮断させ、 一挙に「カシ」陣地奪取すべく命令した。

しかしながら、齟齬は戦場の常識で、友軍砲兵の支援射撃の弾着点は、敵前二百メートル付近まで肉薄していた第ニ中隊の待機地点付近に落着し、有線班をして射弾の延長を要求しても、連絡を得ることができなかった。加うるに敵は攻撃を予察してか、機関銃の猛射撃を浴びせるため、死傷者が続出した。大園中尉は詮方なく、中隊指揮班を指揮し、喊声を上げて突入、全員ことごとく壮烈なる戦死をとげたのであった。

このように夜間攻撃のみに依存する攻撃は、歩砲の協力円滑を欠き、戦闘は甚だしく不利となった。しかし、航空勢力なきこととて、 いかんともしがたく、根本少佐はふたたび第二回の攻撃を企図し、自ら「カシ」陣地に突入奪取すべく準備したのであった。

しかしながら、 敵は、天明とともに「カシ」陣地に兵力を増強し、さらに夜間の反撃に備え、重火器を無数に配置した。このような状況下、「ヤナギ」陣地の第一線将兵たちは、 友軍機の飛来をどれほど待ちこがれたことであろう。飛行機があれば、 この「カシ」陣地を一挙に奪取して見せるものを、 と蛸壺陣地のなかで歯ぎしりしていたのである。

妙高山拠点の攻防

二十六日夜、根本少佐は、薄暮とともに砲兵との支援射撃の協定をなすとともに、右第一線の出撃可能な兵力を「ヤナギ」陣地に集結した。そして翌朝三時を期して「カシ」陣地を奪取すべく、攻撃部隊は夜陰を利用、敵前二百メートルまで接近、待機したのであった。

かくて時計の針は三時を刻み、榛名山の砲兵隊、 建武台の中迫撃砲隊、 「ヤナギ」陣地の機関銃は、 闇を裂いて一斉に「カシ」陣地にたいし、砲撃を開始したのである。砲兵との支援射撃の協定時間十分間を経たる後、 攻撃部隊は一斉に突入を開始した。敵は猛烈なる反撃射撃をはじめた。 このようにしてふたたび突入しようとしたが、 支援射撃の最終弾不明療、 かつ敵の反撃射撃は熾烈を極め、 突入時期を失い、 攻撃部隊は多数の損傷を受けた。そして、 ついに奪取の機を失い、天明とともに「ヤナギ」陣地に後退したのであった。

一方、左第一線は「ラン」陣地において、終日砲撃のみにて終始していた。攻撃を予期していた連隊長は、敵の機先を制すべく、左第一戦大隊長にたいし、敵戦力の消耗と精神的攻撃力挫折を主眼とし、連日、 二、三名よりなる斬込隊を、 数組ずつ派遣すべく命令したのであった。

これら決死の挺身斬込隊は、遠く敵の部隊集結地まで進出し、戦車やプルドーザーの擱坐、 火砲の破壊、 人員の殺傷等、 また敵の兵力の配備、戦法、攻撃企図等、貴重なる教訓を得たのであった。とくに新たなる敵の進出企図(妙高山に指向) にたいし、連隊は、師団に報告するとともに、妙高山拠点に兵力を増強し、妙高山東側地点に、作業中隊安部准尉以下一コ小隊の潜伏斬込隊を派遣し、敵の企図を封殺せんとしたのであった。

妙高山は、 バレテ陣地の最左翼に位置し、陣地占領当初は、まったく対敵考慮を要しない地域とされていた。それが中途において、大隊砲一門、機関銃一小隊をもって、妙高山突角に陣地を占領していた。 敵の攻撃企図がいよいよ妙高山に指向する気配を感じ、兵団は輜重兵第十連陣隊第二大隊」を急派して、陣地配備につかしめたのである。米倉大隊は、陣地到着と同時に、連隊長の指揮下に入り、爾後、左第一線を中第一線とし、米倉大隊を左第一線として、戦闘指導にあたったのであった。

右第一線においては、根本少佐苦肉の策も奏効せず、 「カシ」 地の奪取は、不可能な状態になった。師団は戦況を予察し、右第一線部隊を急援すべく、 マレコ山付近に配備してあった歩共第十連隊第三大隊(大隊長田村少佐) にたいし、晴風山方向から「カシ」陣地奪取をするごとく、命じたのであった。師団より、 田村大隊攻撃に関する命令に接した連隊長は、右第一線部隊を激励し、 田村大隊に協力、陣地奪取を命じたのであった。

田村大隊は無線連絡により砲兵隊と協定し、晴風山を経て、 「カシ」陣地西側より斬り込みを敢行したのであった。 これに前後して、根本大隊攻撃部隊も、機関銃の支援射撃により、敵陣に突入したのであるが、わが攻撃を予期していた敵は、猛烈なる射弾を浴びせ、突入寸前に死傷者続出、後退のやむなきに至ったのである。

このようにして右第一線は、 「カシ」「キリ」陣地の奪取を断念し、陣地の縮小、配備の変更等を行ったのであった。敵は「カシ」「キリ」陣地を確保し、五号道路に沿う河谷を逐次肉薄してきたのである。「ヤナギ」陣地西側台地に陣地占領し、 二カ月有半の偽装工事により、完全に近いまでの掩蔽工事をしていた連隊砲中隊は、敵の猛砲撃にたいし、耐え得る自信を持っていた。

「われ健在ならば不抜台落ちず、もって『バレテ』の不抜台たらしめる」

と豪語し、自ら不抜台と命名していた連隊砲中隊長山本正孝中尉の不抜の闘魂は、連隊砲中隊をして、右第一線随一の戦果を挙げしめていた。そして、痛快な戦果が、連隊砲中隊より報告されたのであった。すなわち、河谷に沿い、北上しつつある敵歩兵部隊にたいし、山本中尉は、 これを捕捉殲滅せんとして昼間、敵の行動、休宿状態等を監視させた。そして、火砲は休宿地にたいして照準を終わり、薄暮を利用して、斬込部隊を編成、敵の退却路に潜伏して黎明を待った。

東天にようやく黎明を告げるころ、射撃を開始したのであった。不意を襲われた敵は、「ワイワイ」泣きながら退却をはじめたので、斬込部隊は、頃はよしと退却する敵をことごとく殲滅したのであった。そして糧食不足の折からとて、彼らの休宿地より糧食数個を分捕り、陣地に帰遠したのであった。またあるときは、 はるか敵陣後方台上に、参謀肩章をつけた敵将校数名が、自動貨車より出てわが情勢を偵察中なるを発見して、砲撃を加え、見事彼らに命中させたという。

四月に入るや、左第一線の戦闘はしだいに白熱化してきた。迫撃砲、戦車砲の射撃は百雷一時に落ちるがごとき様相を呈したため、第一線分隊は昼間攻撃する余地がなかったのであった。

とくに一の谷拠点、妙高山拠点東側地区よりの攻撃は甚だしかった。妙高山拠点においては、米倉大隊の陣地配備の中間弱点より、戦車をもって攻撃して来たため、突角拠点の小隊と第二拠点の小隊は中断され、連絡不能となった。両拠点の小隊は、それぞれこの敵を撃退せんとしたのであるが、至近距離内のこととて、射撃できなかった。夜間に入り、大隊予備隊の増援と突角拠点の大隊砲、機関銃の協力を得て、 これを撃退したのである。

翌日、敵は昨日に倍する熾烈なる戦車、迫撃砲の砲撃を加え、 ふたたび拠点中間に陣地を奪回、機関銃、散兵壕等の掩壕を構築、夜間の反撃に備えた。配備兵力のすくない米倉大隊は、敵の企図を察知しながらも、なす術もなく、これを黙認せざるを得ない状態であった。とくに突角拠点の小隊は、昼間、敵の 砲撃のために、半数以上の死傷者を出したのであった。大隊砲小隊、機関銃小隊は全滅の状態となったものの、米倉大隊は援兵の手兵なく、辛うじて第二拠点に兵力を増強し、敵の反撃に備えたのであった。

蚕食されるバレテ峠

爾後、突角拠点の兵力は、敵の包囲攻撃を受け、しだいに戦死者の数を増し、戦略的価値を失いつつあった。そのため撤退命令が伝達されたのであるが、生還者は数名をかぞえるにすぎない状態であった。中第一線において、敵は攻撃の重点を一の谷拠点に指向してきた。配備中隊たる第三中隊は、中隊長大浜中尉の指揮のもと、伏撃射撃、夜間の斬り込み等、敵の虚に乗じ、敵戦カ消耗へと挑んだ。これが奏効し、第一線よりの報告によれば、人員殺傷数百名を越える状態であった。

しかしながら、多大の戦果のかげには、第一線将兵の骨肉を削るがごとき、不眠不休の苦闘がつづけられていた。第一線分隊は、 昼間、敵の乱射乱撃を受け、蛸壺より一歩も出ることができなかった。夜間に入り、第二線分隊より送られてきた握り飯を噛りつつ斬り込みを決行、夜となく昼となく死闘をつづけ、 つぎつぎと散華していった。

絶対的な航空勢力による砲爆撃と新鋭部隊の攻撃によって、不抜の精神力を堅持する皇軍将兵とはいえ、術策ことごとく尽き、陣地はしだいに蚕食せられる状態であった。とくに、妙義山拠点は、陣地占領当初よりの計画であったため、 陣地配備に死角をつくらせず、 数カ月にわたる糧秣を確保し、 絶対不敗の堅陣であった。しかし、 一の谷拠点の敵は、 しだいに奪取陣地を拡張して、 雄健台、 妙義山拠点中間に侵入し、 両陣地にたいして攻撃を加えてきた。

そのため、妙義山拠点との連絡が中断され、雄健台の大隊本部は、敵と対応する射撃音を耳にして、 妙義山拠点の第三中隊の健在を知るのであった。戦場はしだいに蚕食され、敵の砲爆撃は日々熾烈を極めてきたのである。とくに敵の編隊爆撃は、 陣地を変容させたのであった。妙高山の第二拠点も累卵の危うきに至ったため、連隊予備隊である第三大隊 (大隊本部、第九中隊の生存者ニ十名〈病院の退院患者など〉、機関銃中隊〈二コ小隊員〉)、 大隊砲小隊を急進させ、防備にあたらせたのである。

しかし、敵は戦車をもって陣地を蹂躙し、一挙に奪取しようとしたのである。 これにたいし第一線分隊は防備に万策つきて、白昼堂々と肉迫攻撃を敢行し、敵戦車を擱坐、随伴歩兵を殺戮し、 自らはつぎつぎと戦死していったのであるが、士気はまことに旺盛なるものがあった。このように壮烈なる白兵戦が連日、随所に展開され、しだいに第一線部隊が損傷を受けつつあるとき、鉄道第八連隊(約五百名) が軍命令によりバレテ地区へ急進を命ぜられ、妙高山へ増援されたのであった。

しかし、すでに第二拠点は落ち、第三拠点の攻防戦が展開されていたが、軍の集成部隊である鉄道第八連隊は戦力低下することおびただしく、 拠点を確保することができなかった。師団は駿兵団より配属を解かれた歩兵第十連隊を南山陣地に進出させ、妙高山拠点正面の戦闘を担任するように命じたのであった。

かくて、 連隊長指揮下の戦闘部隊は指揮転移し、歩兵第十連隊長指揮下にて、戦闘を続行したのであった。壮惨なる「バレテ」の決戦は月余におよび、敵の砲爆撃の硝煙は、戦線を覆い、千古斧を入れざる大密林も、焼土と化し、戦況はしだいに不利となりつつあった。

このとき、敵はすでにバギオを落とし、 ポンドック街道を北進しつつあった。方面軍司令部、旭、盟、虎の諸兵団は戦闘不利となり、サラクサク峠へ急進、防備についていた撃兵団もまた、急を要するに至っていたのである。

「カシ」 「キリ」陣地奪回を断念した右第一線も、戦場を「ヤナギ」 「一本木」の線に整理していた。しかし、配備の第七中隊は中隊長以下、中隊幹部ことごとく戦死し、下士官以下十数名にすぎなかった。また、再編成の第二中隊も中隊長大園中尉戦死後、長谷川中尉が指揮していたが、兵力は三、四十名にすぎなかった。

第一線は重火器部隊である連隊砲中隊、速射砲中隊、機関銃中隊、大隊砲小隊、 独立速射砲中隊、勤兵団の大藪大隊により保持さ れていたのであるが、熾烈なる砲爆撃のために、なすすべがなかった。 「ヤナギ」陣地にあった速射砲中隊は、中隊特有の真価を発揮することなく、火砲を放棄するという止むなき事態に至り、同中隊の人員をもって、小銃部隊を編成し、第二線に収容されたのであっ 。

急迫する連隊本部

五月に入るとすぐに、敵の攻撃が増し、熾烈を極めるとともに、敵歩兵部隊は河谷に沿い、建武台陣地にたいし攻撃を加えて来たのである。建武台の大隊砲はこの敵歩兵部隊にたいし、伏撃射撃を浴びせ、人員殺傷数十名の戦果を挙げ、敵のこの攻撃を撃退したのであった。しかし、一方、一本木方向にたいして攻撃してきた敵は、同地点の配備についていた大藪大隊を撃破し、建武台陣地西側より、赤城山方向に攻撃の矛を転じた。このため、「フナ」陣地の配備についていた第一線部隊は完全に包囲され、建武台の大隊本部との連絡を遮断されたのであった。かくして、「フナ」陣地配備の第二機関銃中隊、第二大隊砲小隊の一部は、敵陣にたいし斬り込みを実施、大隊本部位置へ撤収するごとく命令された。こうして辛うじて、 一部兵力を残し、建武台に撤収したのであった。